シルバー精工事件

目次

特許侵害の和解金の主たる部分は米国での販売許諾の対価 国内源泉所得に該当しない

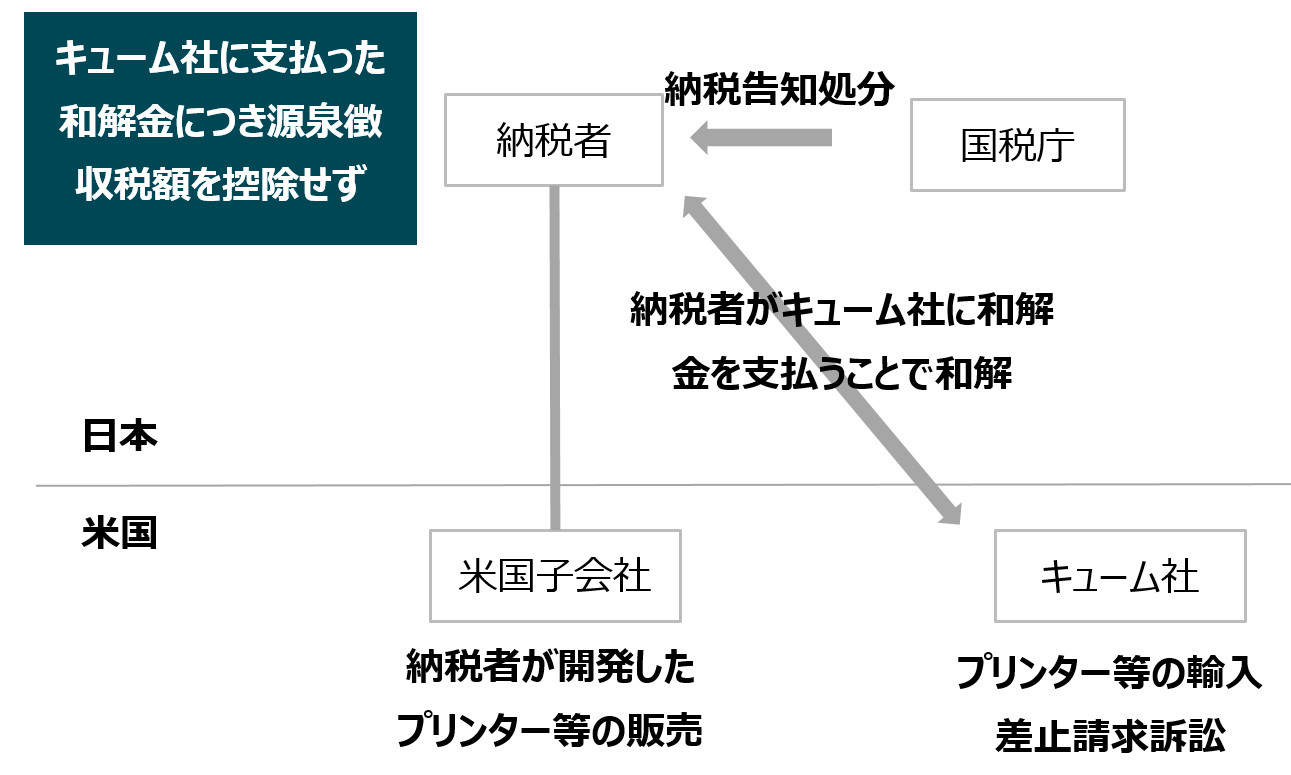

概要

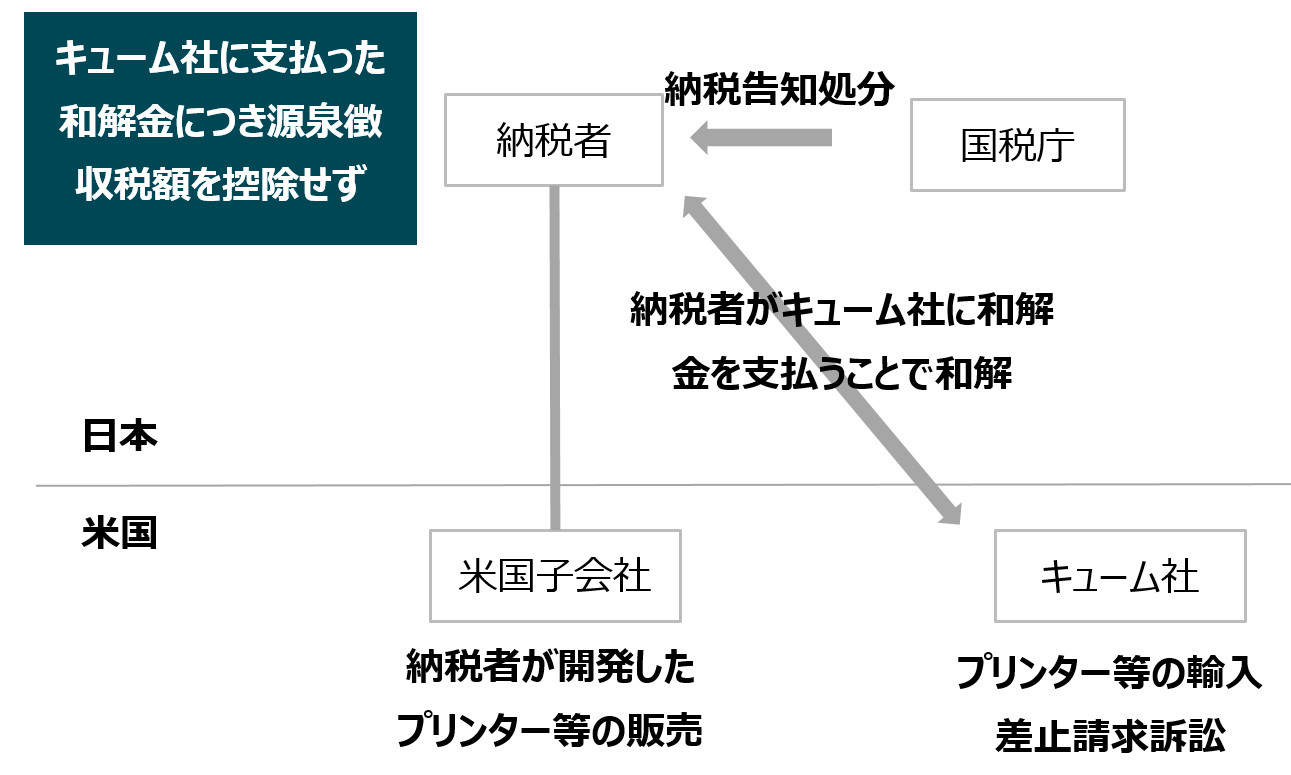

米国法人に支払った特許侵害の和解金の主たる部分は米国での販売許諾の対価であり、国内での製造許諾の対価ではないから国内源泉所得に該当しないとされた事案。

なお、裁判官甲斐中辰夫、同島田仁郎の反対意見がある。

相関図

概要

- ■概要

- ■米国法人に支払った特許侵害の和解金の主たる部分は米国での販売許諾の対価であり、国内での製造許諾の対価ではないから国内源泉所得に該当しないとされた事案。

■納税者である法人(被控訴人)は米国にプリンター等を、米国販売子会社を通じて輸出していましたが、米国法人から特許侵害で訴えられ和解金を支払ったところ、課税庁が国内源泉所得の使用料であるとして所得税納税の告知等をしたことから、その処分に不服な納税者が訴えましたが地裁では課税庁が敗訴し、課税庁が控訴。

■当時の日米租税条約は使用料については国内法同様に使用地主義をとっており10%の制限税率(現行条約では0%)での課税権が使用地国に認められていた。

■争点は、和解金が国内源泉所得か否か。課税庁は、米国特許権に係る技術導入の対価であり、日本国内におけるプリンター等の製造の対価だから国内源泉所得であると主張した。

■高裁は、日米租税条約において、使用料部分を製造と販売に按分して課税することは認められないから主たる使用料部分が何かで判断することになり、契約書によると製造許諾部分は間接的、抽象的である一方、米国への販売許諾部分は直接的、具体的だから主要部分は米国における販売許諾の対価であり国内源泉所得に該当しないと判断した。

■課税庁は上告したが、最高裁は上告を棄却し納税者勝訴で確定。 - ■裁判所

- 東京地方裁判所 平成4年10月27日判決(中込秀樹裁判長)(全部取消し)(被告控訴)(納税者勝訴)

東京高等裁判所 平成10年12月15日判決(岩井俊裁判長)(全部取消し・控訴人上告)(控訴人の請求棄却)(納税者勝訴)

最高裁判所 平成16年6月24日決定(甲斐中辰夫裁判長)(上告棄却)(確定)(納税者勝訴)

争点

本件和解金は国内源泉所得か否か。

判決

東京地方裁判所

→納税者勝訴

東京高等裁判所

→納税者勝訴

最高裁判所

→納税者勝訴

所得税法213条 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

所得税法161条(国内源泉所得)

所得税法212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)

所得税法213条(徴収税額)

国内法上、国内において業務を行う者から支払がなされる次に掲げる知的財産等の使用料又は対価(使用料所得)であって、当該業務に係るものは国内源泉所得として源泉徴収の対象となる。

①工業所得権等の使用料

②工業所有権等の譲渡の対価

③著作権の使用料

④著作権の譲渡の対価

⑤機械、装置等の使用料

■非居住者等に対する源泉徴収のしくみ

源泉徴収義務者

非居住者または外国法人(「非居住者等」)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税および復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務がある。

国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はないが、その支払者が国内に住所もしくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要がある。

また、組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生じる利益の配分については、組合契約を締結している組合員である非居住者等が、その組合契約に定める計算期間(注)において生じた利益につき金銭その他の資産の交付を受ける場合には、その配分をする者をその利益の支払をするものとみなして源泉徴収する必要がある。

(注) 計算期間が1年を超える場合は、計算期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)となる。

源泉徴収をする時期

所得税および復興特別所得税の源泉徴収をする時期は、原則として現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時である。したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要はない。

キーワード

■キーワード

還付請求、源泉徴収、国内源泉所得、出願中の権利、使用料、シルバー精工事件、租税条約、知的所有権、特許権、ランニングロイヤリティ、和解金

■重要概念

使用地

東京地裁/両者の主張

納税者の主張

原告を含む、我が国の多数のタイプライター、プリンター製造業者は、1980年(昭和55年)ころから米国市場において低価格高品質のプリンターの販売を拡大したため、それまで同国における有力なプリンター製造業者の一であつたキユームは、プリンターの販売高が激減し、その損益は赤字に転じた。我が国の業者に米国市場におけるシエアを完全に奪われかねないと懸念したキユームは、1983年(昭和58年)3月米国国際貿易委員会(以下「ITC」という。)に、右業者のプリンター製品の同国への輸入、販売は本件米国特許権を侵害するものであるから、右輸入は不公正な競争であり、同国国内の産業に実質的な損害を与えていると主張して、同国関税法337条に基づき、我が国同業他社等に対し右プリンター製品の輸入の差止めを求める訴えを提起し、更に、同年6月原告ほか2社に対して、同旨の訴え(以下「本件ITC訴訟」という。)を提起した。

キユームは、右訴訟において原告に対し和解による解決を申し入れてきた。原告は、右訴訟が純粋な特許訴訟であるならば十分に勝算があると信じていたが、ITCにおける訴訟手続は、純粋な特許訴訟のそれとは異なり、米国行政手続法の定めに従い、きわめて短い期間内に答弁書を提出し、証拠を開示することを求められる一方、ITCは、調査開始から原則として12か月以内に(事案複雑の場合にあつては18か月以内に)調査を完了し、決定をすることとされているものであり、手続が右よりも長引いた場合には、米国弁護士に対し莫大な額の報酬及び費用の支払を余儀なくされることが予想された。

また、ITCにおける訴訟では、申立ての当否は米国の産業に対する影響等を考慮して判断され、更に、同国大統領による政策的な判断がこれに働く余地もあつて、右訴訟は政治的色彩のきわめて濃厚なものであつた。しかも、当時はいわゆる日米貿易摩擦の激化にともない、我が国のメーカーの米国市場からの締出しを狙つたITCへの訴訟提起が相次いでおり、ITCにおける公平な判断は期待できない情勢にあつた。他方、原告が米国に輸出していたプリンターはその社運を賭した大型商品というべきものであつたため、原告が万一本件ITC訴訟に敗訴して右製品の米国への輸入が差し止められる事態となれば、原告は、きわめて大きな影響を被るものと判断した。また、我が国の他の業者も、強硬にキユームとの和解を拒否する者は殆どなく、ひとり原告のみがこれを拒否する合理的理由はなかつた。原告は、右のような事情を考慮し、それ以上の費用の負担と敗訴の危険を避けるためキユームの和解申入れを受け入れることとし、同年11月17日本件契約を締結し、これに基づき本件金員を支払つた。

以上の経緯によつて明らかなとおり、本件契約は、原告のプリンター及びタイプライターの米国への輸入及び同国内における販売をめぐり、原告・キユーム間において本件米国特許権に関する紛争が発生したところから、キユームは原告に対し本件米国特許権の過去及び将来の侵害の差止め並びに右侵害による損害賠償を求める訴訟を提起しないことを約し、原告がキユームに対し本件米国特許権の過去及び将来の使用についての対価を支払うことを約し、もつて、右紛争を解決するということを趣旨とするものである。

本件金員の合計額は、76万米国ドルとなるところ、本件契約6条(b)によれば、そのうち57万米国ドルは、米国内における販売数量を基礎として算出された、同条(c)の定める将来の本件米国特許権の実施に対するランニングロイヤルテイの前払であり、その余の19万米国ドルは、同契約前文C、6条(a)の約定と、その額が原告による米国内における許諾製品の過去の販売数量に基づいて決定されたこと、同契約が本件米国特許権に関する非独占的ライセンス契約であること、これがライセンス契約締結の際に支払われる、いわゆるイニシヤルフイーであることとを併せてみれば、本件米国特許に対する過去の侵害に係る分の損害賠償の性質を有するものというべきである。2 被告は、本件契約5条(a)を根拠に、本件金員をもつて本件出願権使用の対価である旨主張する。しかしながら、以下のとおり、右主張は失当である。

契約において、同項のような特許権非主張の約定が、相互にされた場合においては、その相互の合意が対価関係に立つものと解すべきである。しかして、本件契約においては、原告もキユーム及びその関連会社に対し全く同様の特許権非主張を約しているものであり〔同条(b)〕、その趣旨は、原告・キユーム間の紛争は本件米国特許権の使用に端を発したものであるが、同契約による紛争解決をきつかけとして、原告又はキユームが有し、又は有すべき特許につき、相互に、許諾製品であるプリンター等の製造、使用又は販売に関する主張をせず、平和的に右製品に係る事業を営むこととするというものである。

したがつて、同条(b)の約定が、右の同条(a)の約定と対価関係に立つものというべく、本件金員が右約定と対価関係にあり、本件出願権使用の対価であるとする右主張は失当である。本件契約において本件金員が支払われた場合に特許の相互非主張の条項は契約終了にもかかわらず存続するものと定められたのは、原告は本件金員を支払うことにより、また、キユームは本件金員にカバーされるライセンスを付与することにより、本件契約に基づく重要な義務を履行したと評価できるので、これが履行されたときは本件契約の終了にもかかわらず特許の相互非主張の条項を存続させることとしたものに過ぎない。

以下のことに、本件契約に至る経緯、本件契約の趣旨及び本件金員の算出根拠を併せ考えれば、本件金員が、本件米国特許権を、製品の米国への輸入及び同国内における販売という形で使用することの対価であることは明らかであるから、これを本件米国特許権の外国における対応特許権の非主張という利益の対価であるということはできない。

本件契約2条が原告に実施を許諾した対象は、「許諾特許」であり、これは、同契約1条(a)によつて本件米国特許権と定義されているから、右許諾の対象は本件米国特許権に限られる。ライセンス契約の実務上は、米国の特許権に対応する外国特許権があり、米国特許権に加えてこれをも実施権設定の対象とする場合においては、通常これが許諾特許に含まれることを明示した上、米国及び外国における製造、使用又は販売の各権利の許否を地域ごとに約定している。右外国特許権の特許出願又は出願公告の日付及び番号によつてこれを特定することもある。しかるに、本件契約は、本件米国特許権の外国における対応特許権について何ら右のような約定や特許権の特定をしていないのであり、これは、同契約による許諾の対象が本件米国特許権に尽きることを示すものである。

本件契約11条によれば、本件契約の有効期間は本件米国特許権の存続期間とされている。したがつて、その外国における対応特許権が、右期間経過後になお存続している場合に、原告がこれを実施しても、本件契約によつて原告に使用料支払義務が発生することはない。

本件契約16条によれば、本件米国特許権のクレームが連邦裁判所、仲裁又はITCの決定により無効とされた場合においては、同契約に基づく使用料の支払は減額され、又は停止されるものとされている。これによると、右の場合には、本件米国特許権の外国における対応特許権が有効に存続していても、使用料の支払は減額され、又は停止されることとなる。

しかして、現に、ITCは、1985年(昭和60年)7月19日付けで本件米国特許権の第1項クレーム及び第8項クレームが無効である旨の決定をし、右決定は確定したので、原告は、同日以降使用料の支払を停止した。この事実は、当事者である原告及びキユームの意思が、本件契約の文言どおり、本件契約による許諾対象を本件米国特許権に限定し、本件金員をもつて専らその対価とするというところにあることの証左である。

本件契約に基づく使用料支払義務は、製品の米国内への輸入を要件として発生する。同契約6条(a)は、原告が米国内での使用、リース又は販売の目的で同国内へ「輸出かつ輸入」するために販売した製品について使用料を支払うべきことを定めている。同条項の趣旨は、使用料支払義務が発生するためには、米国に対する輸出行為のみならず、同国への輸入手続の存在することが必要であること、いい換えれば、保税取扱いがされているにとどまる製品については未だ右義務は発生しないこと(同条項中「米国外へ積み替えの為に米国内に“保税”で入つたものについてはロイヤルテイは発生しないものとする」との部分はこのことを確認したものである。)にある。

更に、右の輸出行為と輸入販売行為とがあつても、輸入販売された製品が後に返品された場合には、米国内における販売行為は結果的には存在しないこととなるから、その製品についても使用料は発生しないこととなる(同契約7条は、この理を前提として使用料の控除について定めたものである。)。また、原告は、米国に向け輸出された本件装置の全数量について、キユームに対し報告をする義務(同契約8条)と記録等を保管する義務(同契約9条)とを負うものとされている。右のとおり、同契約に基づく使用料は、米国への輸出及び輸入がなければ発生しないものとされているから、原告の報告義務及び記録等の保管義務も、右輸出に係る数量に関するものに限定されているのである。

このように、使用料の発生要件に関する本件契約の諸条項からみても、これが本件米国特許権の実施権の対価であることは明らかである。

仮に、本件金員が本件契約5条(a)による特許権非主張という利益の対価であるとしても、同項が「any patent」という文言を用いており、「anypatent application」とはしていないことや、成立した特許権を有する者はこれにつき権利を主張するのが通常であるが、特許出願中の権利を有するにとどまる者についてはそのようにいい得ないことにかんがみると、そこにおいて主張しないこととされた対象である「特許」及び「対応特許権」は、特許権として成立したものに限られ、特許出願中の権利はこれに当たらないものと解すべきである。したがつて、本件契約の文理解釈によれば、特許出願中の権利に過ぎない本件出願権は、右約定にいう「対応特許権」に当たらないから、本件金員をもつてその対価であるとすることはできない。

仮に、本件金員が同条項による特許権非主張という利益の対価であり、かつ、右にいう特許権に特許出願中の権利が含まれるとしても、以下のとおり、本件契約の条項、当事者の真の意思及び取引の実態に照らせば、本件出願権は、同条項によつて主張しないものとされた特許権には含まれていないというべきである。本件出願権は、本件契約締結当時公告されていなかつた以上、これに基づき補償金の請求をすることができないものであり、したがつて、キユームは、本件出願権に基づいていかなる対価も受領すべき立場になかつた。

また、本件契約締結に向けた折衝においては、専ら本件米国特許権及び米国内における販売行為が問題となつた一方、我が国における対応特許権や製造地については全く議論されなかつたのであり、原告は、本件出願権に係る出願の事実すら知らなかつた。このように、当時本件出願権はそもそも特許権非主張の約定の対象となり得なかつたものである。被告は、特許の使用のうち根源的なものは製造であるとするが、特許権被許諾者の所得は製品を販売したときに実現するのであり、特許権が侵害された場合に特許権者が損害を被るのは製品が販売されたときであるから、特許の本質は製品を販売するところにあるのであつて、被告の立場はその前提において誤つている。

そして、被告は、本件契約の経済的実質に即した解釈によれば本件金員は本件出願権に基づく製造権の対価であると解すべきである旨の主張をするが、右の経済的実質という観念は、いわゆる実質課税の原則に基づき、当事者によつて選択された異常な法律的形式を修正する基準として承認されているものであり、また、租税法規も私的自治の原則の上に立つているのであるから、その適用は、特段の規定がない限り当事者の設定した法律関係に基づいてされなくてはならないというべきである。

そこで、本件契約の法律的形式について検討すると、その前文F、1条(a)、2条、6条(a)、(b)等の諸条項によれば、本件金員が本件米国特許権の米国内における使用に対するものであつて、わが国における本件出願権の使用に対するものでないことは明らかであり、しかも、右各条項は、右1(1)の本件契約締結に至る経緯にかんがみると当事者の真の意思に合致するものである。

したがつて、本件契約の法律的形式は何ら異常なものではなく、むしろ当事者の意思を反映したものというべきであり、かかる本件契約に対して、課税庁である被告が経済的実質という曖昧な観念によつて当事者の真意と異なる法律的形式を押し付けることは租税法律主義に違反するものである。

特許法65条の3によれば、出願公開のされた特許出願の出願人が補償金の支払の請求をするには右特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をすることを要するものとされているところ、その趣旨は、出願公開は未だ審査を経ていない特許出願についてされ、しかもその件数も厖大であつてその掲載される特許公報をことごとく調査することを第三者に義務付けるのは適当でないから、出願公開がされ、これが特許公報に掲載されたということのみによつては、第三者が出願公開のされた特許出願に係る発明であることを知つているものと推定することはできないという点にある。したがつて、被告の主張するように、本件出願権につき出願公開がされたからといつて、原告がその存在を知つていたと擬制することは、右規定の趣旨に反し、相当でない。

仮に、本件金員が同条(a)による特許権非主張という利益の対価であり、かつ、右にいう特許権に特許出願中の権利が含まれるとしても、以下のとおり、本件出願権は、本件米国特許権の対応特許には当たらないものというべきである。

本件米国特許権の特許請求の範囲は、第1項クレームないし第14項クレームによつて構成され、そのうち、第1項、第8項及び第11項の各クレームが独立クレームであり、第2項ないし第7項の各クレームは第1項クレームの、第9項及び第10項の各クレームは第8項クレームの、第12項ないし第14項の各クレームは第11項クレームの、それぞれ従属クレームである。

本件契約6条(d)によれば、原告は、その将来製造する本件装置が、本件米国特許権の第1項クレーム若しくは第8項クレーム又は第11項クレーム(あるいは第8項クレーム及び第11項クレームの双方)のいずれか一方を侵害する場合においては、原告は、プリンターについてはその正味販売価格の2パーセントの、タイプライターについては、本件契約の発効日から3年間にあつてはその正味販売価格の1.25パーセントの、右の日から3年を超えた後にあつては1パーセントの使用料を支払い、第1項クレーム及び第8項クレーム又は第11項クレーム(あるいは第8項クレーム及び第11項クレームの双方)の双方を侵害する場合においては、プリンターについてはその正味販売価格の3パーセントの、タイプライターについてはその正味販売価格の2パーセントの使用料を支払うものとされている。右約定によれば、本件契約に基づく使用料は、本件米国特許権の第1項クレームと第8項クレーム又は(及び)第11項クレームとの侵害に対して発生するものとされていることとなる。他方、同契約16条によれば、本件米国特許権の第1項クレーム又は第8項クレームの一方が無効とされた場合においては、同契約に基づく右の使用料は減額され、右各クレームの双方が無効とされた場合においては、右使用料は停止されるものとされている。右条項によれば、右の使用料は、本件米国特許権の第1項クレーム及び第8項クレームの侵害に対して発生するものとされていることとなる。これらのことからすると、本件契約に基づく右使用料は、本件米国特許権の第1項クレームと第8項クレーム又は(及び)第11項クレームとを対象とするものと解すべきである(右各条項は、使用料と第8項クレーム及び第11項クレームとの関係については対応していない。)。

他方、本件出願権の特許請求の範囲は、1項目のみからなり、概ね本件米国特許権の第8項クレームに対応する。キユームは、本件出願権のほか、回転ホイール印字システムについて、特許出願をし、本件契約の締結された日(昭和58年11月17日)及び同契約上本件各金員を完済すべき日(昭和59年4月2日)よりも後である同月12日に右特許出願に係る出願公開(特開昭59-64376)がされたところ、その特許請求の範囲は7項からなり、それらは、概ね本件米国特許権の第1項クレーム及びその従属クレームである第2項ないし第7項の各クレームに対応する。本件米国特許権のその余のクレームに対応する我が国における特許出願は確認されていない。

このように、本件契約に基づく右使用料は、本件米国特許権の第1項クレームと第8項クレーム又は(及び)第11項クレームとを対象とするものである。しかるところ、本件出願権は、右第8項クレームをカバーするものに過ぎない。本件米国特許権の第1項クレームに対応する右特許出願は、本件契約締結当時公開されておらず、したがつて仮保護の権利も認められないものであつた。また、本件米国特許権の第11項クレームをカバーする特許権の存在は確認されていない。そうすると、本件出願権は、本件米国特許権のうちの限定された範囲に対応するものに過ぎないから、これをもつてその全部の対応特許とすることはできないものというべきである。

右特許出願は確かに後記被告の反論のとおり本件出願権の分割出願である。

しかしながら、特許法70条1項は、特許発明の技術的範囲は願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない旨規定しており、これによれば、特許権の保護の対象とされるのは右記載のされた発明に限られ、明細書の発明の詳細な説明に記載されたに過ぎない発明は保護されないと解される。そして、特許出願権に係る仮保護の権利は、出願公開に伴い特許権に準じて付与されるものであるから、右の理は、特許権のみならず特許出願権についても等しく妥当するものと解される。

しかるところ、右のとおり、本件出願権に係る明細書の特許請求の範囲の記載は、本件米国特許権の第8項クレーム及びその従属クレームに尽きていて、第1項クレームは、これに含まれておらず、ただ右明細書の発明の詳細な説明に記載されているに過ぎないのであるから、本件出願権による保護の対象とはならないこととなる。

したがつて、昭和59年4月12日付け出願公開に係る特許出願が本件出願権の分割出願であるとしても、右明細書の発明の詳細な説明に右第1項クレームに関する記載があるからといつて、本件出願権がこれをカバーするものであるとすることはできない。6

仮に、被告の抗弁1の主張が、本件契約2条を根拠として、本件金員を本件出願権の対価であるとするものであるとしても、同条項によれば、キユームは、原告及びその関連会社に対し、本件米国特許権に基づき、本件装置を世界中で製造し、又は製造させ、かつ、米国内において本件プリンター及び本件タイプライターを使用し、リースし、又は販売する権利を許諾するものとされている。

一般に、特許権には、製造権、使用権並びにリース権及び販売権の3種の支分権があるとされているところ、右条項によれば、原告には、右各支分権のうち、使用権並びにリース権及び販売権のみならず、製造権をも包括する実施権が許諾されていることとなる。

しかして、原告が米国内における製造権の許諾を受けたのは、将来同国内において本件装置を製造する可能性を考慮したことによるが、そのほかに、米国以外の各国における製造権の許諾についても約定をしたのは、いわゆる地域性の原則によれば、特許権はこれを付与した国の領域内においてのみ効力を有するものとされるが、その例外としてその国の領域外における製造行為が右の国の特許権に対する侵害行為(寄与侵害)とみなされることがあるので、右製造権許諾の効果によつて、原告が米国以外の国において本件装置を製造することがそのような本件米国特許権に対する寄与侵害とされることを回避するために過ぎない。

このように、右条項によつて原告に世界中における製造権が許諾された趣旨は、専ら、原告が右のような寄与侵害を理由とする請求を受けることがないようにするところにあるから、右条項を根拠として、本件金員を右の世界中における製造権の対価とすることはできない。

また、仮に、被告の抗弁1の主張が、本件契約4条を根拠として、本件金員を本件出願権の対価であるとするものであるとしても、同条項は、その文理及び右の本件契約締結に至る経緯からして、その締結日以前における本件米国特許権の侵害を理由として原告の負うべき責任を免除する旨の約定であることが明らかであり、また、原告による本件出願権又は本件米国特許権の外国における対応特許権の侵害に言及するところがないから、本件金員が本件出願権の対価であるとの被告の主張の根拠とはなり得ない。

国税庁の主張

原告の主張するように、本件契約の趣旨が、本件米国特許権に関する紛争を解決することにあつたとしても、後記のとおり原告は同契約締結当時本件出願権の存在を知つていたものと認められるべきであることにかんがみれば、そのことをもつて、本件出願権が同契約5条の定める特許権非主張の対象とされていないことや、本件金員が専ら本件米国特許権使用の対価であることの根拠とすることはできないというべきである。

原告は、本件金員のうちランニングロイヤルテイの部分の額は米国内における許諾製品の販売数量を基礎として算出されたものであるから、本件金員は本件米国特許権の対価である旨の主張をするが、同契約上、右部分を含め、本件金員は本件ITC訴訟が終了しない場合を除き返還されないものとされていることからすると、右のように米国内における販売数量を基礎とすることはロイヤルテイの額の算定の便法に過ぎないとも考えられるから、これをもつて、本件金員は本件米国特許権の対価であるとすることはできない。

ITCが1985年(昭和60年)7月19日付けで本件米国特許権の第1項クレーム及び第8項クレームが無効である旨の決定をしたことは知らない。

本件契約の実質は、原告が、キユームに対し、本件金員を支払うことにより、全世界において許諾製品を製造する権利を原告が取得すること、米国において許諾製品を販売する等の権利を原告が取得すること、同契約締結以前に発生したすべてのキユームの請求権から原告が免責されること、キユームは原告に対し昭和63年11月17日以前に出願した全世界における特許(本件米国特許権を除く。)及び本件米国特許権の外国における対応特許につき何らの主張もしないこと、原告はキユームに対し同日以前に出願した全世界における特許につき何らの主張もしないことを約定したものであり、原告・キユーム間の特許を巡る過去及び将来の紛争を一挙に解決したものとみるべきであるところ、右の実質は、本件金員の支払によつて達成されたものというべく、そのことは、本件ITC訴訟が終了し、その後両者の間に特許に関する紛争が起こつていないことからも明らかである。

ところで、本件金員が支払われた場合には本件契約5条の特許権非主張の条項は同契約終了にかかわらず存続するものとされている。これは、本件米国特許権の効力にかかわらず、原告はキユームが昭和63年11月17日以前に出願した本件米国特許権の外国における対応特許についての非主張という原告の権利利益が存続することを意味する。

したがつて、本件米国特許権が効力を失つたとしても、原告は、本件出願権を使用して許諾製品を製造するについて何ら対価を支払う必要はなく、このことは、まさに本件契約において本件出願権が使用料支払の対象となつていたことを物語るものというべく、むしろ、本件米国特許権が無効とされたことによつて、右の本件米国特許権の外国における対応特許についての非主張という条項が重要な意義を有することが明らかになつたものというべきである。

原告は、本件契約に基づく使用料は、許諾製品の米国への輸入を要件として発生するものとされているから、これは本件米国特許権実施の対価である旨の主張をする。

しかし、原告は、我が国において許諾製品を製造しているのであるから、これによつて本件米国特許権の対応特許である本件出願権を使用していることとなるのであり、その一方において、原告は右許諾製品が米国において販売されたときに本件米国特許権を使用したこととなる。

そうすると、本件金員は、観念的には、製造に係る使用に対する部分(本件出願権が使用されたことによる我が国内の所得源泉)と米国における譲渡、展示又は輸入に係る使用に対する部分(本件米国特許権が使用されたことによる米国内の所得源泉)とを含むものと解される。しかして、我が国の確立された行政慣行によれば、このような使用の状況に応じた所得源泉地の合理的区分が困難であり、敢えてこれをすれば恣意的な区分とならざるを得ない場合においては、所得源泉の各使用段階のうち、根源的で、かつ最も重要視されるべき製造が行われる地を所得源泉地として取り扱うものとされている。

したがつて、製造が行われる地において製造に係る使用と米国における譲渡、展示又は輸入に係る使用との双方が行われたものとして取り扱い、本件金員を本件出願権の使用の対価と認定することには合理性があるというべきである。3 原告の主張3について本件契約5条(a)により主張しないものとされている特許の範囲は、同条項の文理上「1988年11月17日以前に出願したあらゆる国における特許(但し、許諾特許は除く。)」とされているから、同条項によれば、本件米国特許権以外の特許であつて、あらゆる国における、同日以前に出願され、又は出願されるべき特許につき主張をしないことが約されているものである。右の範囲は同契約締結当時既に成立している特許に限られるとする原告の主張は、右当時偶々本件出願権が特許として成立していなかつたことを奇貨として右条項を意図的に限定解釈するものであり、相当でない。

原告は、タイプライター、編機等の製造販売を業とする株式会社であり、その業界におけるトツプメーカーというべき地位にあり、その株式は東京証券取引所株式第1部に上場されており、その上、我が国に数多くの公告特許を有し、米国においても多数の特許を有している。(2) 本件米国特許権の侵害を理由とするキユームとの間の紛争には、原告以外の数社も巻き込まれたが、これらの者はいずれも本件出願権の存在を認識していた。

本件出願権に係る特許出願は本件契約締結当時既に公開されており、公開特許公報によつて容易に本件出願権の存在及びその内容を確認することができた。

特許の出願公開は、特許出願の日から1年6か月を経過した後に公開特許公報にその内容を掲載して、これを一般に周知させるという制度であり、戦後の飛躍的な技術革新により特許出願の件数が激増して審査が大幅に遷延し、出願から公告までに数年を要するような状態となつた結果、出願されている特許発明の内容を知り得ないことから、同一発明につき重複した出願がされる等のことが増加し、ひいて企業活動の安定を損ない、国民経済の発展を阻害するに至つたため、かかる弊害を除去することを目的として、昭和45年に設けられたものである。

出願公開制度の趣旨を併せ考えると、原告は、本件契約締結当時本件出願権の存在及びその内容を知つてしていたものと認めるべきである。5 原告の主張5について元来、各国の特許制度は、その国の社会、経済の発展段階や技術水準に応じて千差万別であるから、外国において特許権として成立している発明であつても、我が国においては、右発明の一部が既に特許出願されている等の理由から、外国特許権の一部に対応する特許のみが成立し、その完全な対応特許は成立し得ないということがあり得る。

原告の主張する昭和59年4月12日付け出願公開に係る出願権は、出願番号並びに出願及び優先権主張の日をいずれも本件出願権と同じくすることに照らせば、原告のいうようなこれと全く別個の内容の特許ではなく、その一部分が分割出願されたものというべきである。

ところで、特許出願の分割とは、2以上の発明を包含する特許出願(原出願)の一部を1又は2以上の新たな特許出願(分割出願)とすることをいうが(特許法44条1項)、これをするためには、分割出願に係る発明が原出願の明細書又は図面に開示されていたことを要するものと解されており、いい換えれば、補正によつて新しく追加された発明や原出願との関係で要旨変更となるような発明を分割出願の対象とすることはできないと解されるのである。そうであるとすれば、本件出願権の出願公開に係る明細書による開示には、本件分割出願に対応するクレームを包含していたものとみるべきであるから、本件出願権は、本件米国特許権の第1項クレームをもカバーしていることとなる。

そうすると、結局本件出願権は、原告が本件米国特許権の主要クレームであるとする第1項及び第8項の各クレームとの対応関係が認められるものというべきであり、これを本件米国特許権の対応特許とすることは不合理ではない。

原告の主張6について原告は、その米国以外の各国(我が国を含む。)における本件装置の製造は、米国に輸入されることを要件として、本件米国特許権に対する寄与侵害として捉えれば足りるから、本件出願権(及びその後成立したこれに係る特許権)の侵害について本件契約において格別規定を置く必要はない旨の主張をする。

しかしながら、本件装置を備える製品のうち、米国へ輸出されるものは一部であり、他は、我が国において販売されるか、又は米国以外の各国へ輸出されることとなる。

しかるところ、仮に、本件契約2条前段及び5条(a)の約定がなければ、キユームは、我が国を含む世界中における本件装置の製造に係る全数量に対し、本件米国特許権の寄与侵害又は本件出願権、本件特許権若しくは対応特許権である外国特許権の直接侵害を理由として、右製造による損害全額の賠償を求めることも可能であるから、右各条項は、キユームのそのような権利のうち、原告への輸出による侵害を理由とする部分を除くその余の部分を放棄する効果を持つものというべく、本件装置の製造のうち本件米国特許権の寄与侵害という構成によつてカバーすることのできない多くの部分があることは否定し得ないところである。

そうであるとすれば、右各条項によつて原告に許諾された本件装置の製造は、1)本件米国特許権の対応特許権の存在しない諸外国における製造、2)本件米国特許権の対応特許権の存在する諸外国における製造及び3)本件米国特許権の対応特許権であるか、又は少なくともこれに準ずる本件出願権の存在する我が国における製造、以上のすべてに及ぶものと解すべきであり、原告の主張するように、このうちの3)を右許諾の範囲から除外する理由はない。

東京高裁/両者の主張

納税者の主張

本件出願権は、本件契約締結当時、特許権として成立しておらず、補償金請求権すら存在していなかつたのであるから、それに対する侵害ということはそもそもあり得ない。

現に、本件について被控訴人とキユーム社との間では、本件出願権は全く議論の対象になつていなかつた。また、米国特許の効力が及ぶ米国において、その特許がカバーする製品が子会社(現地法人)等によつて販売されている限り、その製品のメーカーがその米国特許についてライセンスを取得して使用料を支払うことは頻繁に行われていることである。

製品が販売される国で特許侵害を補償することは、メーカーの業務に深く関わつていることであり、本件でも、メーカーたる被控訴人が、特許侵害の補償(すなわち米国特許の使用料)を負担したとしても、米国子会社に対する寄付行為とはいえない。

本件においては、キユーム社が親会社である被控訴人に本件金員の支払を要求したので、被控訴人がこれに応じたにすぎず、そうだからといつて、本件金員が我が国における製造の対価であるとすることは正当でない。

被控訴人が本件プリンター等を製造した技術は、自己が開発した技術であり、キユーム社から開示又は移転を受けたものではない。本件契約で明確に支払金の対象が本件米国特許権であるとしている以上、被控訴人はその権利の効力を回避することに対して対価を支払つているのであり、権利の客体である発明それ自体に対価を支払つているのではない。

本件では「技術」という財産又は権利の使用などはなく、また使用料の対象として明確に特許権という権利が存在するにもかかわらず、その権利の客体を一定範囲の効力をもつた特許権から分離して、それをもつて使用料の対象と判断することは失当である。

(不納付加算税賦課決定について)租税条約に基づき届出書が提出された以上、源泉徴収税額は同条約に従つて減額・還付されたものであり、その部分について本件各賦課決定処分は当然に違法となる。

国税庁の主張

本件契約の文言に加え、本件契約の締結に至る経緯や契約に関する当事者の利益状況等諸般の事情を総合すれば、本件金員は、本件契約上発生するすべての被控訴人の権利利益の対価であると解釈すべきである。

すなわち、原審において主張した事実のほかに、次の事実が存在する。

本件金員は、内国法人である被控訴人が支払つたものであり、本件契約により被控訴人が現実に取得したのは、我が国において本件出願権に抵触する製造をすることができる地位等である。

本件米国特許権を実施しているのは、後述する本件プリンター等を米国に輸入し販売した被控訴人の米国子会社であつて、本件プリンター等を我が国で製造した被控訴人自身ではないから、被控訴人自身が米国において本件米国特許権を使用した対価が本件金員に含まれているとは評価できず、現に、被控訴人は、米国子会社の負担すべき使用料を負担したとして寄付金課税の税務処理を行うことはしていない。

被控訴人は、キユーム社から、本件出願権を根拠として警告及び補償金の支払請求を受ける可能性が十分にあつた。

ITCが本件プリンター等の米国への輸入を差し止めた場合、被控訴人は事実上本件プリンター等の製造をすることができなくなる。

これらの事実を考慮すると、本件金員は、専らあるいは主として、右被控訴人が取得するところの「我が国において本件出願権に抵触する製造をすることができる地位等」に対する対価として支払われたものであると解することができる。

(当審で追加した主張)仮に、本件金員が本件出願権について被控訴人が我が国で製造することの対価であるとはいえないとしても、本件金員は、キユーム社から導入した許諾特許(本件米国特許権)に対応する技術の使用の対価とみることができるから、所得税法161条7号イ所定の「使用料」に当たるものというべきである。

すなわち、右の「使用料」とは、技術等の実施、使用、採用、提供若しくは伝授又は技術等に係る実施権若しくは使用権の設定、許諾若しくはその譲渡の承諾につき支払を受ける対価の一切をいうものと解すべきである。

そうすると、金員の支払が、特許権、その対応特許又はその出願中の権利の使用の対価には当たらないとしても、何らかの技術の使用の対価であれば、右の「使用料」に当たるということができる。本件において、本件契約締結後において被控訴人の本件プリンター等の製造方法は変わらないとしても、本件契約を契機として、キユーム社から被控訴人に対する本件米国特許権に対応する技術の導入が行われたということができる。

そうすると、本件金員は、専ら本件米国特許権に係る技術導入の対価であり、日本国内における本件プリンター等の製造の対価であると考えられる。

(不納付加算税賦課決定について)租税条約に関する租税届出書等の提出に係る還付請求及び還付金の受領は、源泉徴収義務者である被控訴人ではなく受給者であるキユーム社が行うものであつて、キユーム社の国内源泉所得に係る所得税につきされた本件納税告知の後に右届出書等が提出されても、源泉徴収義務者に対してされた本件各不納付加算税賦課決定の基礎とされる源泉税額に変動はないのであり、右還付によつて本件納税告知が遡つて違法とされるものでもないから、本件不納付加算税賦課決定の根拠が覆されることはない。

最高裁/両者の主張

納税者の主張

追加主張無し

国税庁の主張

原判決の右判断には、法令の解釈に関する重要な事項についての判断の誤りがあり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免れない。

課税要件事実と上告受理申立人の主張の骨子

所得税法161条7号イによる国内源泉所得の要件事実と原判決の法令解釈の誤りとの関係について、上告受理申立人の主張の骨子を示すと次のとおりとなる。

所得税法161条7号イによる国内源泉所得の要件事実は、①国内において業務を行う者から受けるものであること、②工業所有権等の使用料等であること、③右使用料等が当該業務に係るものであることである。

このうち、①については、相手方が、我が国において本件プリンター等を製造し、我が国においてこれを販売するという業務を行う者であって(原判決15から17ページ)、本件金員が相手方からC社に支払われたものであることから、その要件を満たすことは明らかで、原判決も、この点を否定するものではない。

次に、②については、所得税法161条7号イが定める「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」は、我が国において登録された特許権だけでなく、特許権の出願公開によって発生する権利(以下「出願権」という。)や、米国特許権に対応する技術それ自体も、経済的価値があるものであれば、これも含む包括的な概念であって、原判決の前記第二の一も右理解を前提としているということができる(原判決62ページ、70ページ)。

なお、この点について、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米租税条約」という。)14条(3)は、「特許権、意匠、‥‥その他これらに類する財産若しくは権利、ノウ・ハウ」とし、「これらに類する権利」や「ノウ・ハウ」を含むものとしているから、右の点においては、所得税法161条7号イの規定と異なる定めをするものではなく、異なる定めがある場合の条約の優先適用を定めた同法162条の適用はない(原判決47、48ページ)。以上によれば、本件金員は、我が国における製造の対価(A)、すなわち、我が国における出願権や、本件米国特許権に対応する技術に対する対価であって(前記第二の一)、前記②の要件を満たすことになる。これに対し、原判決は、本件金員の性格は、右の対価(A)だけではなく、米国における販売の対価(B)が含まれているとした(前記第二の一)。

しかし、米国内において販売等の業務を行っていない相手方に、米国における販売の対価(B)が発生する余地はない。この点に関する原判決の説明は、米国において販売を行っている相手方の子会社と相手方との「両会社が親子会社として経済的に一体をなしている」(前記第二の一)というものであるが、「経済的に一体」の関係にあることが、米国内での販売等を行っていない相手方に販売等の対価をC社に対して発生せしめる根拠となるものではなく、右説明は到底法的な説明といえるものではない。

そこで、さらに検討をすると、原判決がいう米国における販売の対価(B)とは、我が国における製造及び販売(輸出)を阻害されないために支払われたものであるが、特許権の属地性を考慮しつつ、契約当事者の意思を合理的に解釈する限り、それは結局、我が国における製造の対価(A)であって、本件金員は、その全額が我が国における製造の対価(A)であると認定すべきで、原判決の認定は、契約の持つ法的な意味を誤った判断であるというほかない。

そして、ある契約条項の持つ法的な意味についての判断の誤りも、法令解釈の誤りに該当する。

次に、③であるが、一般に「当該業務に係るもの」との文言は、使用地基準を定めたものと解されている。すなわち、日米租税条約6条(3)では「財産又は権利の一方の締約国内(申立代理人注・例えば我が国内)における使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われ‥‥る場合に限り‥‥当該一方の締約国内(同注・例えば我が国内)の源泉から生ずる所得として取り扱う。」とされ、明らかに使用地基準を定めている。

所得税法161条7号イも右と同趣旨の規定であると解するのが一般的であり、「当該業務に係るもの」との規定はその旨を定めたものと解されている。したがって、この点においても、所得税法の規定が日米租税条約と異なる定めをしているということはできないから、所得税法162条の適用はない(原判決51、52ページ)。

ところで、仮に、原判決のとおり、本件金員に、米国における販売の対価(B)が含まれているとしても、我が国における製造の対価(A)が含まれ、それが本件金員のうちの一定金額であると限定できない場合には、本件金員の全額が国内業務に係るものとして、「当該業務に係るもの」との要件を満たすと解すべきであって、「主要部分」でないとの理由で全額について「当該業務に係るもの」であることが否定されるとの原判決の判断(前記第二の二)は、所得税法161条7号イの解釈を誤ったものというべきである。

また、いずれが主要部分であるかの原判決の判断(前記第二の三)は、契約の解釈を誤るものであって、これも法令解釈の誤りに該当する。

以上の法令解釈の誤りについて以下詳述することとする。

米国における販売の対価(B)を含むとしたことが誤りであることについて米国における販売の対価(B)の面を含むとしたこと(前記第二の一)は、以下に述べるとおり、本件契約の解釈を誤ったものである。

原判決が、本件金員について、米国における販売の対価(B)の面があるとした根拠は、①本件契約2条で、ロイヤルティを支払うことを条件として、本件プリンター等を米国で販売すること等のライセンスを許諾するとしていること、②本件契約6条では、相手方が米国内での販売の目的で輸出入するために販売した本件プリンター等について、ロイヤルティを支払うべきこと及びその算出方法が明示されていること、③本件契約4条に、発効日以前に米国に輸入・販売された本件プリンター等についていかなる行政上又は司法上の訴訟を提起しないとする条項があることによるものである(原判決52から57ページ)。なお、特許権の不主張を定めた本件契約5条aからは、本件米国特許権は除かれている(原判決54ページ)ので、これは根拠とはならないと解される。

しかし、我が国における製造と我が国における販売等を業とし、米国における販売を業とするものではない相手方が、米国における販売の対価を支払うということは、理解し難いことである。この点について、原判決は、「被控訴人自体は、主として国内において業務を営む者ということができるが、子会社を含めた全体としてみると、米国その他国外においても業務を営む者である。」(原判決49、50ページ)とするが、米国子会社の法人格が否認される理由が示されていないにもかかわらず、別法人の米国子会社の米国における販売という業務を相手方の業務と認定することはできないはずである。

さらに、原判決は、「被控訴人は米国子会社の負担すべき使用料を負担したとして寄付金課税の税務処理を行っていないのであるから、本件金員が被控訴人の米国における販売の対価であることに疑問が残らないではない。」としながら、「本件において被控訴人が使用料を支払ったのは、両会社が親子会社として経済的に一体をなしていることによるものと認められる」としている(原判決87ページ)。しかし、「経済的に一体をなしている」というのは、法的な説明ではなく、相手方において、事実上の必要から支払ったということを説明しているにすぎない。

3 そこで、さらに、相手方が事実上の必要から支払ったことの法的な意味を検討するならば、以下のとおりとなるというべきである。

まず、親子会社が「経済的に一体」であるがゆえに親会社が本件金員を支払ったとするならば、それは、親会社において行っている業務のために支払う必要があったからと見るのが自然であろう。すなわち、米国子会社の米国における販売が本件米国特許権の主張によって阻害される場合には、親会社の行っている業務、すなわち我が国における米国向けプリンターの製造及び販売(我が国からの輸出)業務が阻害されるからにほかならない。このように解することによって、米国における販売を行っていない相手方においてなぜ米国における販売の対価として本件金員を支払う旨が契約上記載されたのかが初めて明らかとなるのである。したがって、本件金員が米国における販売の対価であるとしたことの根拠として原判決が挙げた前記1の各契約条項は、親会社である相手方の我が国における製造や販売(輸出)が阻害されないために、その対価として支払うことを約した条項と解釈すべきであって、文字どおり子会社の米国における販売の対価そのものであるとする原判決の契約解釈は誤りであるというほかない。

ところが、この場合、右の対価が米国特許権の使用の対価であるとすると、特許権の属地性に反するという問題がある。すなわち、一般に、「一国における工業所有権の発生や効力は各国法によって定まるという原則に従い、同じ発明等について多数の国において工業所有権の保護を受けようとする場合には各国毎に出願しなければならない。」〔中山信弘編著「注解特許法」第二版(上巻)424ページ〕とされ、特許権の効力は、各国毎に判断すべきであって(いわゆる特許権の属地性)、米国特許権は我が国において法的な効力を有するものではない。

そうすると、我が国において効力を有しない本件米国特許権の効力を理由に、我が国における製造・販売(輸出)の対価を支払うということはあり得ないのではないかということが問題となるのである。

そして、このような特許権の属地性を考慮すると、本件米国特許権の使用に対する対価として契約書に書かれた部分は、それをそのまま文字どおり受け取ることはできないことになる。すなわち、前記のとおり、親会社である相手方が、我が国における製造や販売(輸出)を阻害されないために、本件米国特許権の使用の対価として本件金員を支払う旨契約条項に記載したとしても、本件米国特許権の属地性からすると、法的にはその対価を支払う理由はなく、文字どおりの本件米国特許権の使用の対価ではあり得ないことになる。

そこで、このような場合に、契約当事者の真意を右の法的な結論に矛盾しないよう合理的に解釈しようとすると、我が国において効力を有する「工業所有権その他の技術に関する権利‥‥若しくはこれらに準ずるもの」に対する使用料として支払うというのが相手方の真意であったということになる。ところが、C社が我が国において有していたのは、本件米国特許権に対応する出願権と、本件米国特許権に対応する技術に関する権利(ないしそれに準ずるもの)しかないのであるから、本件米国特許権の使用料として契約書に書かれた部分は、真実は、我が国における出願権又は本件米国特許権に対応する技術に対する対価であり、我が国における製造の対価(A)であったと解すべきことになるのである。

以上のとおり、原判決が米国における販売の対価(B)の面とした部分は、支払者が相手方であることを考慮すると、我が国における製造及び販売(我が国からの輸出)を阻害されないために、その対価として支払われたもので、しかも、その契約当事者の意思を特許権の属地性に矛盾しないよう合理的に解釈すると、我が国における製造の対価(A)であったと理解するほかなく、結局、本件金員は、その全額が我が国における製造の対価(A)であったと解すべきことになる(以上については、中里実「国際取引と課税-課税権の配分と国際的租税回避-」141ないし143ページ参照)。

そうすると、右の対価について、原判決が契約書の文言どおり、米国における販売の対価(B)の面であるとしたことは、契約の解釈を誤り、その法的な評価を誤ったものというほかなく、これも、民訴法318条の「法令の解釈に関する重要な事項」であり、かつ、同法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」であるということができる〔鈴木忠一・三ケ月章監修「実務民事訴訟講座」第2巻317ページ(宇野栄一郎)、最高裁平成4年3月13日第二小法廷判決・民集46巻3号188ページ、最高裁平成9年1月20日第二小法廷判決・判例時報1641号14ページ参照〕。

「主要部分」が国内業務に係るもの(A)と認められない場合には、我が国が課税し得る根拠を見いだすことは困難との判断の誤りについて

仮に、原判決のとおり、本件金員に、米国における販売の対価(B)が含まれているとしても、我が国における製造の対価(A)の面がある以上、それが「主要部分」であるとの認定ができなくとも、我が国において課税することが認められるべきで、この点に関する原判決の判断には、所得税法161条7号イの解釈を誤った違法がある。以下詳述する。

原判決の根拠原判決は、対価の主要部分が国内業務に係るものと認められずむしろ国外業務に係るものと認められる場合には、我が国が課税し得る根拠を見いだすことは困難であるとし、その根拠を、日米租税条約6条(3)の「当該財産又は権利の一方の締約国内における使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われ‥‥る場合に限り‥‥当該一方の締約国内の源泉から生ずる所得として取り扱う。」との規定及びこれと同旨の所得税法161条7号イの「当該業務に係るもの」との規定に求める(原判決77、78ページ)。

しかし、日米租税条約等の右文言は、原判決の右解釈の根拠とはなり得ない。日米租税条約6条(3)は同条約14条(3)(a)に掲げる財産又は権利の使用又は使用の権利に対する使用料等に対する国内源泉所得の基準、すなわち、右使用料等に対する日米両国間の課税権の分配基準を規定したものである。

そして、右6条(3)は、右基準として、「当該財産又は権利の一方の締約国内における使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われ‥‥る場合に限り、当該一方の締約国内の源泉から生ずる所得として取り扱う」旨規定し、いわゆる使用地基準を採用した。なお、この点に関する所得税法161条7号イも同趣旨の規定であり、日米租税条約との間に相違はない。したがって、日米租税条約14条(3)(a)に掲げる財産又は権利の使用等に対する使用料が使用地基準を充足する限り、当該使用料に対する我が国の課税権が実体法上発生するものであり、このことは現実に支払われた使用料の中に他の性質のものが混入しているか否か、またその混入の割合がいかなる程度であるかを問うものではない。

この点、原判決は、「我が国における製造に対する使用料の部分のみが国内源泉所得となるものと解される。」(原判決77ページ)と説示しながら、他方で「対価の主要部分が国内業務に係るものと認められずむしろ国外業務に係るものと認められる場合、‥‥むしろ米国を主たる使用地とするものと認められる場合には、我が国が当該外国法人に対し課税し得る根拠を見いだすことは困難というべきである。」と説示する(78ページ)。しかし、右対価の中に使用地基準を満たす部分が存在するにもかかわらず、それが主要ではないとの理由によって何ゆえ、我が国の課税権が後退せざるを得ないのかその根拠は全く示されていないばかりか、右両説示は矛盾しているといわざるを得ない。

なお、念のため付言すると、以上に述べた点は、日米租税条約及び所得税法の解釈問題であって、主要部分が国外業務に係るものであればすべてが国外業務に係るものと認定されるべきであるといった事実認定上の問題ではないし、もとよりこのように認定すべき経験則も法令上の根拠もない。仮に、原判決のように、「主要部分」であるとの認定ができない場合には課税できないとすると、どちらの面も「主要部分」とまではいえず、せいぜい二つの面が同等としかいえないような場合には、いずれの締約国も課税できないという極めて不合理な結果となることは明らかである。

日米租税条約6条(3)及び所得税法161条7号イがそのような不合理な規定を設けたとは到底解することはできない。以上のように解した場合、次に問題となる点は使用料の中に使用地基準を満たすものとそれ以外のものが混在し、両者を明確に区分し難い場合の税務処理の在り方である。

この点については、国際課税の特質を踏まえ、以下のように解するのが正当というべきである。以下、項を改めて述べる。

外国法人等に対する課税の仕組み

源泉徴収制度の採用外国法人及び非居住者に対する課税方法については源泉徴収制度が採用されている(所得税法212条)。

この源泉徴収制度は、我が国において事業活動を行わない外国法人等から租税を徴収する最も確実な方法であると同時にこれらの外国法人等が納付すべき税金の徴収を確保する上でこれに優る簡便にして確実な方法はない。他面、源泉徴収制度においては、原則として費用の控除が認められていない点や、定率課税である(所得税法213条)点などに表れているように便宜的な性格をも有している。このことは、国内課税における源泉徴収の後には源泉徴収の過不足を調整する措置が講ぜられることが多いが、国際課税においては源泉徴収で課税関係が終了することもあり(法人税法141条4号)、これも源泉徴収が便宜的制度であることを裏付けている。

以上からすると、我が国が課税権を行使して、適切な課税を行うことが困難な外国法人等に対する課税方法として源泉徴収制度を採用して、徴収の確保を図るという対応は、右制度に伴う便宜的側面を考慮に入れても極めて合理的なものであるというべきである(中里実「特許権使用料の所得源泉地」税経通信1999年3月号)。このような観点からみると、原判決のような解釈を採用するならば、どちらの面が「主要部分」であるかというようなあいまいな基準によって源泉徴収の可否を判断しなければならないことになり、租税の徴収の確保をすることが困難とならざるを得ないのである。

使用地基準と二重課税OECDの非加盟国をも含む各国の租税条約に大きな影響を与えているOECDモデル条約は、居住地国課税主義を採り、使用料について使用料の受益者の居住地のみにおける課税を定めており(12条1項、本田光宏編「平成10年版租税条約関係法規集-平成10年5月現在-」1037ページ)、この居住地国課税主義の場合には国際的二重課税の発生は完全に排除できる。これに対し、使用地基準を採用して源泉地課税を行う場合には、国際的二重課税が発生することは不可避なのである。

したがって、日米租税条約において我が国と米国が、あえてOECDモデル条約から乖離して、使用地基準を採用し、源泉地課税を行うこととしたことは、同時に、国際的二重課税が発生することは不可避であるとの前提に立ったということができるのである。

国際的二重課税の回避措置右のような対応、すなわち、ある使用料の「主要部分」の使用地ではない国が源泉地課税を行うという対応が、各国において行われるならば、二重課税の問題が生ずることになる。

しかし、前項に述べたとおり、使用地基準を採る国際課税の分野においては、二重課税の結果が生ずることは当然に予定されているところであり、このような事態に対処するため、日米租税条約においては以下のような二重課税を排除するための規定ないし制度を用意しているところである。

すなわち、源泉地課税の減額〔日米租税条約14条(2)〕、外国税額控除制度による国際的二重課税の排除の措置(日米租税条約5条、法人税法69条)、相互協議に関する規定(日米租税条約25条)などは、二重課税状態が生ずることを予定した規定であり、これらの制度を適切に活用することにより、二国間の課税権の調節が図られることを日米租税条約は予定しているのである。

そうすると、支払われた使用料に二面性があるとの理由で、我が国のみが一方的に課税権を放棄して国際的二重課税状態の発生を未然に防止しようとすることは、右のような国際課税の制度には合致しない態度であるというほかない。(四) 米国における取扱い以上の点は、米国における次のような判決からもうかがうことができる。

すなわち、砂糖精製に関する薬品と、この薬品を砂糖精製に用いるプロセスに関して米国と諸外国で特許権を持つ非居住外国人Xが、米国法人Aに対して、これらの特許権の全世界における実施権を与えたのに対して、Aは、右特許に基づいて米国内において製造した薬品を、国内における使用と外国における使用のために販売し、販売額の10パーセントの使用料をXに支払った。

他方、Aは、右プロセスに関する特許のサブ・ライセンスを、外国及び米国における薬品の購入者に使用料の支払を受けることなく与えた。Xは、外国の薬品購入者については薬品とプロセスが外国で使用されているのであるから、使用料のうち外国で販売された薬品に対応する部分は国外源泉所得であると主張したが、租税裁判所は、使用料が、米国で結ばれた米国法人との契約により米国で支払われた点、Aが米国においてのみ製造・販売を行っていた点等を重視して、使用料の全額を国内源泉所得とした〔PedroSanehez事件、その控訴審のSanehez v. Commissioner事件も同じ結論である。

なお、判決文の訳文と出典は、中里実「特許権使用料の源泉地-再論(上)」ジュリスト979号92ページ以下の96、97ページ参照〕。この事件では、外国の特許権者からライセンスを受けて製造を行った者が、その製品を国内で販売するとともに外国に輸出し、その双方について販売額を基準にした使用料を特許権者に対し支払ったにもかかわらず、その使用料全額が国内源泉所得とされたのである。このうち、外国に輸出された部分についての使用料については、外国における販売の対価の面と米国における製造の対価の面があったはずであるが、外国における販売の面は無視されているのである。

以上のとおり、使用料について国内源泉所得としての面と国外源泉所得の面の二つの性格がある場合に、前者の面が「主要部分」でない限り課税することができないという原判決の基準は、外国法人等に対する課税方法として源泉徴収制度等を採用した趣旨に合致せず、国際課税の実務上受け容れ難いものであるというべきで、所得税法161条7号イの解釈を誤ったものというほかない。四 「主要部分」の認定方法の誤りについて仮に、原判決のとおり、使用料の「主要部分」が国内源泉所得か否かという判断方法を採用するとしても、前記第二の三のとおり、ITC提訴の結果本件契約が締結されたという経緯(①)、本件契約2条、6条、8条の内容(②、③、⑤)、本件契約締結交渉における争点(④)などから、米国における販売の対価(B)が「主要部分」であるとした原判決の認定方法は、誤りであるというほかない。以下、詳述する。

なお、これに関連して、石黒教授が「所得源泉地の所在の決定についても、抵触法(国際私法)上のcenter of gravityないし生活・取引関係の本拠探求に向けた処理方法が重要である」(石黒一憲「ボーダーレス・エコノミーへの法的視座」貿易と関税1994年2月号55ページ)と指摘する点は、センターオブグラビティ、すなわち取引関係の重点がどこかによって、所得源泉地を決定するというもので、原判決のような「主要部分」のみが所得源泉地となるとの考え方とは異なると解される。

まず、一般に、日米通商摩擦においては、米国企業が自己に有利な手段としてITC提訴を利用し、これを呼び水として、グローバルな契約を行うことが行われている。本件契約においても、前文Fの「すべての」、2条の「世界中で」、5条aの「あらゆる国」という文言が、グローバルな契約であることを示している。

ただし、ITCは米国の産業保護を目的とする委員会であり、米国特許権に関する問題が処理されていることが明確にならなければその手続は終了しないため、和解契約の内容においても、米国特許権の問題について十分な手当てがされたことを殊更アピールする必要がある。その結果、契約条項において、米国特許権に重点が置かれて記載がされるのは当然であるということになる(以上の点は、石黒一憲「国際知的財産権サイバースペース vs.リアル・ワールド」264、265ページ、297ないし299ページ参照)。そのため、原判決のような認定方法を用いる限り、日米通商摩擦において生ずる特許権に関する紛争解決のために支払われる和解金は、すべて国外業務に係るものになるという結果を招くことになりかねない。

米国特許権の侵害を理由とするITC提訴は、グローバルな問題解決の呼び水であって、和解契約中、米国特許権との関係で記載されている条項は、グローバルな問題解決の中で、ITC向けに特に書かれた部分であることからすると、これらを重視して「主要部分」の認定を行うことはできず、原判決の判断方法は、誤っているといわなければならない。確かに、原判決(80、81ページ)が指摘するとおり、本件契約において、米国特許権との関係で記載された部分に「不自然さは乏し」く、それが作為的に書かれた部分ではないかもしれない。しかし、契約文言や契約締結に至る経緯は、日米通商摩擦の米国側当事者が自己に有利な解決内容となるようにするための思惑から選択した紛争解決手段(ITC提訴)という事情によってその重点を置く箇所が左右される。このような事情のみを重視するならば、当事者が真に意図した解決結果を見誤らせることになるのである。

そこで、真の「主要部分」がどこかについては、契約文言や契約締結に至る経緯だけではなく、支払者が誰か、その支払者はどのような業務を行っているのかという事実を考慮して、客観的な判断が行われるべきなのである。

本件契約では、本件金員の支払者が我が国に本店を有する相手方で、相手方が行っている業務は、我が国における製造と我が国における販売(我が国からの輸出)であること、子会社等による販売地も含めても、米国以外が、43パーセントに及ぶこと(原判決17ページ)を考えると、むしろ、支払者にとっての「主要部分」は、製造地である我が国にあったと解すべきなのである。これに対し、原判決は、前記二2のとおり、支払者である相手方の業務について、「子会社を含めた全体としてみると、米国その他国外においても業務を営む者である。」とし(原判決49、50ページ)、また、「本件において被控訴人が使用料を支払ったのは、両会社が親子会社として経済的に一体をなしていることによるものと認められる」(原判決87ページ)としている。

しかし、この説示では、法人格否認の法理の適用がされる理由を示すこともなく、米国子会社とは別法人である相手方が支払者であることを殊更に軽視するものであって、到底納得し得る理由とは言い難い。

しかも、原判決が重要視した本件契約の条項も、「主要部分」が米国であることを十分に示しているということはできない。すなわち、①本件契約2条においては、まず、「世界中で製造」することの許諾を真っ先に掲げている、②「あらゆる国における特許」についての不主張を5条aで重ねて記載している、③6条に記載された使用料のうち、19万米ドルについては、その性格が明示されておらず、金額のかけひきで決められた額であると解され、また、その余の57万米ドルも、ロイヤルティ額に「関連し」とされているにすぎず(6条b)、④契約締結から5か月足らずの間に全額が支払われ、販売数量のいかんにかかわらず、返還されないとしている(6条b)ほか、⑤右ロイヤルティ自体もその算定の基礎となる「正味販売価格」は、「Aのインボイス価格、FOBA工場渡しとし、‥‥FOB日本空港 渡しとする。」とされ(7条)、米国における販売価格とはされていないのであるから、本件金員の米国における販売価格との関連性は薄く、むしろ、本件金員は、グローバルな解決のための一時払金としての性格を有し、その金額計算のために便宜米国向けの販売量を基準にしたことが読みとれるのである(以上については、前掲石黒一憲「国際知的財産権サイバースペース vs.リアル・ワールド」277ページ、282ないし288ページ、294ないし297ページ参照)。4 そうすると、本件金員について、米国における販売の対価(B)の面が「主要部分」であるとする原判決の判断は、本件契約の評価を誤ったものであるというべきである。

そして、以上のような原判決の誤りは、契約の解釈を誤り、その法的な評価を誤ったものというほかなく、これも、民訴法318条の「法令の解釈に関する重要な事項」であり、かつ、同法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」であるということができることは、前記二7のとおりである。第四 本件の重要性以上主張したことからも明らかなとおり、①本件金員には、米国における販売の対価(B)の面が含まれるか否か、②仮に含まれているとして、我が国における製造に対する対価(A)の面が「主要部分」でない限り、我が国が源泉地課税を行うことはできないのか、③「主要部分」の認定方法はいかにあるべきか、という問題は、単に、個別事件における個別の契約の評価の問題にとどまるものではなく、本件の判決の結果が、国際課税における源泉地課税の先例的判断となることは疑いがない(中里教授や石黒教授が、本件の論点を熱心に論じられるのもそのためである。)。

そして、原判決を確定させた場合には、今後、日米間における工業所有権等の紛争をめぐる契約書においては、「主要部分」が米国にあるかのような書き方をし、我が国の源泉地課税を免れる手法が多用されることは容易に予想されることであるし、そのような場合に、我が国の課税当局においてあえて納税告知処分を行っても、米国との相互協議の場において決定的に不利な交渉を強いられることになることも明らかである。

以上のような観点から、上告受理申立人が提起した右の三つの論点が民訴法318条1項の「法令の解釈に関する重要な事項を含む」ことは明らかである。第五 結論以上のとおり、原判決には、法令の解釈に関する重要な事項についての判断の誤りがあり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件上告受理の申立てを受理した上、原判決を破棄すべきである。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■原告は、本件米国特許権に関する紛争を解決するための契約を結んだが、その契約の趣旨が本件出願権を含まないと主張している。しかし、原告は契約締結時に本件出願権の存在を認識していたと考えられ、したがって、本件出願権が契約の特許権非主張の対象から除外されているとは言えない。

■また、原告は本件金員が本件米国特許権の対価であると主張しているが、本件金員は本件ITC訴訟が終了しない限り返還されないため、本件金員が本件米国特許権の対価であるとは言えない。原告は、本件契約により、全世界で許諾製品を製造し、米国で許諾製品を販売する権利を取得し、キユームの全ての請求権から免責された。これにより、原告とキユーム間の特許を巡る過去及び将来の紛争が一挙に解決された。本件契約により、原告はキユームが昭和63年11月17日以前に出願した本件米国特許権の外国における対応特許についての非主張という原告の権利利益が存続する。したがって、本件米国特許権が効力を失ったとしても、原告は本件出願権を使用して許諾製品を製造するについて何ら対価を支払う必要はない。

■原告は、本件契約に基づく使用料が本件米国特許権実施の対価であると主張しているが、原告は我が国で許諾製品を製造しており、これにより本件米国特許権の対応特許である本件出願権を使用している。したがって、本件金員は、製造に係る使用に対する部分と米国における譲渡、展示又は輸入に係る使用に対する部分を含むものと解される。我が国の確立された行政慣行によれば、このような使用の状況に応じた所得源泉地の合理的区分が困難であり、敢えてこれをすれば恣意的な区分とならざるを得ない場合においては、所得源泉の各使用段階のうち、根源的で、かつ最も重要視されるべき製造が行われる地を所得源泉地として取り扱うものとされている。

■したがって、製造が行われる地において製造に係る使用と米国における譲渡、展示又は輸入に係る使用との双方が行われたものとして取り扱い、本件金員を本件出願権の使用の対価と認定することには合理性があるというべきである。 - 納税者

- ■本件契約による許諾対象は本件米国特許権に限定されている。本件契約の有効期間は本件米国特許権の存続期間であり、その外国における対応特許権が存続していても、原告がこれを実施しても、使用料支払義務は発生しない。本件米国特許権のクレームが無効とされた場合、使用料の支払は減額または停止される。ITCは、本件米国特許権の一部が無効であると決定し、原告は使用料の支払を停止した。これは、本件契約による許諾対象が本件米国特許権に限定され、本件金員がその対価であることを示す。使用料の発生は、製品の米国内への輸入を要件としており、原告は米国に向けて輸出された本件装置の全数量について報告し、記録を保管する義務がある。これらの事実から、使用料が本件米国特許権の実施権の対価であることは明らかである。

関連する条文

所得税法

161条(国内源泉所得)

212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)

213条(徴収税額)

東京地裁/平成4年10月27日判決(中込秀樹裁判長)/(全部取消し)(被告控訴)(納税者勝訴)

源泉徴収による国税については、源泉徴収の対象となる所得の支払をした者は、法令の定めに従つて所得税を徴収してこれを国に納付すべき義務を負うところ、その制度の当然の前提として、右の納税義務は、申告納税方式による国税の場合の納税者の申告並びにそれを補正するための税務署長等の更正及び決定や、賦課課税方式による国税の場合の税務署長等の賦課決定のような行為を待つことなく、法令に従つて当然に、右の所得の支払の時に成立するものとされ、それと同時に特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定するものとされている(国税通則法15条1項、3項2号)。

一方、納税の告知は、それが同法36条1項各号に掲げる国税の徴収に際し国税徴収手続の第1段階をなす行為として必要とされ、滞納処分の不可欠の前提となるものであること(同条2項、同法37条1項、40条、国税徴収法47条以下)からすると、賦課課税方式による場合において国税通則法32条1項1号に該当する場合を除き、税額の確定した国税債権につき納期限を指定して納税義務者等にその履行を請求する行為であり、その性質は、課税処分ではなく、徴収処分であると解される。

しかしながら、源泉徴収等による国税に係る納税の告知は、右のようにして確定した国税債権につきその具体的な数額についての税務署長の意見が初めて公にされる処分であるから、支払者がこれと意見を異にするときは、右税額による所得税の徴収を防止するために、又はこれに従つて納付した金員の還付若しくは返還を求めることに関連して、抗告訴訟を提起してこれを争うことができるものと解され、この場合において、支払者は、納税の告知の違法事由として、その前提となる納税義務の存否又は範囲に関する事由を主張することができるものと解される。

そうであるとすれば、納税の告知に対する抗告訴訟において、その違法事由として、納税義務の存否又は範囲に関する事由が主張される場合には、支払者が不服とする納税義務の存在又は範囲について、これに係る税額の徴収を受けることを防止する等の点にその訴えの利益が認められるものと解される。そうすると、納税の告知に係る納税義務の範囲のうち、支払者の意見が納税の告知に示された税務署長のそれと異ならず、支払者によつて不服とされ得ない部分については、納税の告知のこれに係る部分の取消し等を求める利益を欠くものと解される。

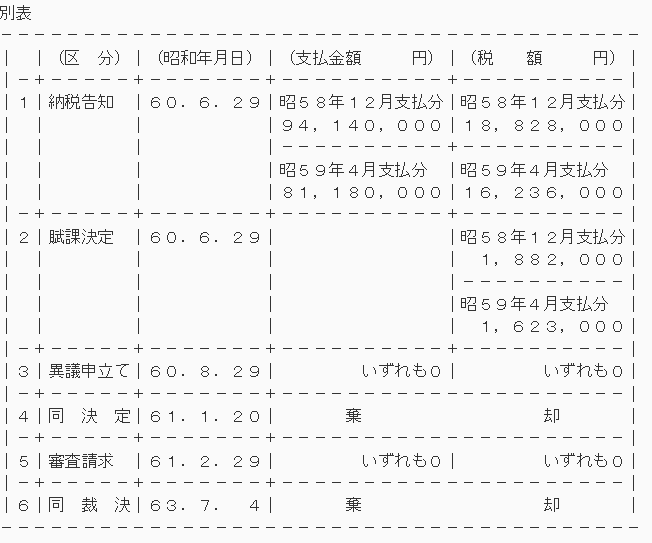

しかるところ、右1の争いのない事実のとおり、本件各納税告知は、原告の納付すべき税額を、昭和58年12月支払分につき1882万8000円、昭和59年4月支払分につき1623万6000円としてされたものであるが、本件各所得税の税率については特例法3条1項が適用されるものであるから、その各税額は、昭和58年12月支払分につき941万4000円、昭和59年4月支払分につき811万8000円となり、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」2条1項の手続が履践されたことにより、本件各納税告知に従つて原告がそれぞれ納付した税額(昭和58年12月支払分につき1882万8000円、昭和59年4月支払分につき1623万6000円)から右減縮された後の税額を控除した金額(昭和58年12月支払分につき941万4000円、昭和59年4月支払分につき811万8000円)が原告に還付されたものであるから、本件各納税告知中この金額に係る部分はその取消しを求める利益を欠くに至つたものと認められる。したがつて、本件訴えのうち、本件各納税告知中右部分の取消しを求める部分は不適法である。

被告の抗弁は、その趣旨が必ずしも明確ではないが、要するに、原告は、本件金員の支払により、米国内において本件米国特許権の許諾製品を使用し、リースし又は販売するほか、全世界においてこれを製造する権利を取得し、更に、本件契約以前に発生したキユームのすべての請求権から免責され、また、同社が各国に有する特許及び本件米国特許権の外国対応特許を主張されないこととされるなどの権利利益を取得したものであり、本件金員は、これらの権利利益のすべての対価である旨の主張をし、これを前提として、特許使用の各段階のうち最も重要視されるべきは製造行為であるから、本件金員は結局右の対応特許である本件出願権の使用の対価であると認めるべきであるとの主張をするものと解される。

被告の右主張は、本件金員につき、これを、まず、原告が本件契約によつて取得した種々の権利利益の総体についての対価として捉えておきながら、一転して、生産に関する特許の使用のうち最も重要視されるのは製造行為であるとの前提を立てて、右前提によれば、本件金員は、専ら、我が国において、原告が本件米国特許権の許諾製品を製造する対価すなわち本件米国特許に対応する特許に準ずる本件出願権の原告による使用の対価であると結論づけるものである。

右の論理については、特許権の使用のうち、製造行為が最も重要視されるという前提自体が、十分な論証を経ている訳ではなく、直ちに首肯できるものではないうえに、被告の主張によれば、本件契約において当事者の意思は、本件金員が、原告の右契約によつて取得するすべての権利利益の対価とする趣旨であると認めるものであるのに、右意思にかかわらず、特許の使用で最も重要視されるのが製造であるという前提によつて、本件金員が専ら我が国における製造の対価であるとされてしまうのは何故であるのかについて、合理的説明がないといわざるを得ないのであるが、これらの点を措くとしても、本件金員について、これが、原告の本件契約によつて取得するすべての権利利益の対価である〔最も肝要であるのは、本件契約5条(a)の対価でもあるという点であろう。〕との主張自体、以下のとおり、これを認めることはできないのである。

一般に、工業所有権の許諾契約のような、法律行為等の私法上の行為は、民法、商法等の実体私法の規律に服するものであり、そこから生ずる所得も、その定める要件を充たすことによつて発生するものであるから、右所得に対する課税のため租税法規をこれに適用するについても、実体私法が適用されることによる法律効果をそのまま承認することを要するものというべきである。

そうであるとすれば、右のような私法上の行為が課税の要件とされている場合においては、特段の事情のない限り、実体私法を適用すれば右行為の存在が認められるかどうかという見地から認定すべきであり、とりわけ、それが契約等の法律行為であつて、これを行う私人の意思を要素とするときは、右契約等の具体的な内容に照らして、これを行う私人の合理的意思を探究して認定すべきである。

このような見地から、以下、本件金員が右の権利利益のすべての対価であるかどうかにつき検討する。前記1の当事者間に争いのない事実及び〔証拠略〕によれば、本件契約上ロイヤルテイについては、以下のように規定されていることが認められる。

キユームは、本件契約に定めるロイヤルテイの支払を条件として、原告らに対し、許諾特許に基づき、シルバー精工インパクト装置(本件装置)を世界中で製造し、又は製造させ、かつ、シルバー精工ロータリー・ホイール・インパクト・プリンター及びタイプライターを米国において販売等する非専属的・限定的権利を付与する(2条)。

米国内で販売等する目的で米国に輸出かつ輸入するためにシルバー精工が販売したシルバー精工インパクト装置について、本件契約で規定する条件に基づき、単一のロイヤルテイが、支払われなければならない。

シルバー精工の関連会社による右目的での販売も同一に取り扱うが、米国外への積換えのため米国内に「保税」で入つたものについては、ロイヤルテイは発生しない。本件契約の下で行われる支払は、この契約書に基づく、シルバー精工に関するUSITC訴訟の終結と、許諾特許に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価である。シルバー精工は、今後キユームに対し、インパクト装置等の機種ごとに定められた割合(1ないし3パーセント)をその正味販売価格(7条においてその意義を詳細に規定している。)に乗じた金額のロイヤルテイをキユームに対し支払つていくが、57万米国ドルをその前払金として支払い、右金額を加え合計76万米国ドルを2回に分けて支払う。この金員は返還されない(6条)。

本件契約によるライセンス期間中、シルバー精工は、キユームに対し、米国向けに輸出したインパクト装置の全数量、正味販売価格等を報告し、これに従つて計算されたロイヤルテイをキユームの口座に振り込む(8条)。

シルバー精工の右ロイヤルテイ支払義務は、クレームが無効とされた時は、機種ごとの定めに従つて、停止され、又は減額される(16条)。以上の規定によれば、本件金員中57万米国ドルについては、本件契約後原告が米国内で販売等する目的で米国に輸出かつ輸入するために販売する本件装置のロイヤルテイの前払であることが明らかであり、その余の金員も、右57万米国ドル程にはその趣旨が明らかではないものの、本件契約による、原告に関するUSITC訴訟の終結と、許諾特許に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価であることは、契約上疑問の余地がない。

そして、被告が問題とする同契約5条については、キユームがこのような義務を負うことと、本件金員の支払とに対価関係があることを窺わせるような規定は見当たらない。

原告及びその関連会社は、その所有し、又は支配し、かつ、ロータリー・ホイール・インパクト・プリンター及びロータリー・ホイール・インパクト・タイプライターの製造、使用又は販売のために昭和63年11月17日以前に出願したあらゆる国における特許についてキユーム及びその関連会社並びにそれらの販売代理店、デイーラー、代理人及び顧客に対し、何らの主張をしないと規定されていて、原告も、キユームに対し、同様の義務を負うものとされていることが認められるのであり、一般に、双務契約において、一方の当事者が他方に対しある権利を有し、又は義務を負い、他方の当事者も、右の一方の当事者に対し、これと同一の又は対向的な内容の権利を有し、又は義務を負うことが約定された場合においては、一方の当事者の有し、又は負う権利義務は相互に他方のそれの対価となる関係に立つものと解するのが契約当事者の合理的な意思に合致すると考えられる。

右の5条(a)、(b)につきこれをみると、これらの約定は、それ自体対向的な内容の権利義務を発生させることからしても、契約の体裁上同一の条文の各項に並んで定められていることからしても、これに係る権利義務自体が相互に他方の対価となるものと認めるのが相当である。

そうすると、本件契約において、本件金員が同契約5条(a)の義務を含めて同契約上発生するすべての権利利益の対価であるとされているものでないことは明らかであるといわなければならない。

被告は本件契約において、本件金員が何の対価であるかが右のとおり明らかにされているのにかかわらず、これと異なる主張をするのであるが、そのような主張は、結局、本件契約において、当事者が、これを締結する目的に即し、経済的実質に忠実にその契約条項を定めれば、本件金員が我が国内に源泉のある所得であることとなり、キユームが我が国に対し所得税を負担することとなるので、これを回避するため、敢えて締結する目的を離れ、経済的実質に背いた契約条項を定めたという場合にのみ成り立つものというべきである。

本件がそのような場合であるとされるためには、原告とキユームとの紛争が、真実は、我が国における原告による本件装置の製造に関して発生したものであつて、当事者の交渉は、これが、キユームのもつ本件出願権に抵触するかどうかという観点から行われ、米国におけるその販売等は、これから派生する事態に過ぎないと意識されていたような場合でなければならないものと考えられる。

しかし、前記の争いのない事実のとおり、本件紛争当時、キユームが我が国において有する権利は、未だ出願公開の段階であつたのに過ぎないのであり、本件契約の文言からみても、本件契約に至る紛争は、本件装置の米国における販売等であつたことが窺われるから、右のような被告の主張は、一見して、本件には妥当しないのではないかとも考えられるのであるが、事実の認識に係ることであるから、以下、その採用の可否について、証拠により、検討する。

前記の争いのない事実に、〔証拠略〕を総合すれば、以下の事実が認められる。

本件契約前文Fには「キユームとシルバー精工は、シルバー精工に関するUSITC調査番号337-TA-145を終結させ、129特許に関する両当事者間の全ての未決の紛争を解決するため本契約書を締結することを希望する。」との記載がある(USITC調査番号337-TA-145とは本件ITC訴訟を、129特許とは本件米国特許権をそれぞれ指す。)本件契約は、そこにいう「許諾特許」を本件米国特許権と定義した上〔同契約1条(a)〕、前文や用語の定義をする条項を除いた実質的な条項の冒頭において、キユームは原告がこれを実施することを許諾する旨を約定している(同契約2条)。また、同契約は、本件米国特許権が有効に存続する限り存続するものとされている(同契約11条)。

他方、本件米国特許権の特許請求の範囲に属するクレームが、管轄権を有する米国連邦裁判所、仲裁又はITCの判定によつて無効とされた場合においては、同契約6条(a)に基づく使用料は、無効とされたクレームに応じて減額され、又は停止されるものとされている(同契約16条)。

原告を含む、我が国のタイプライター、プリンター製造業者は、米国市場においてプリンターの販売を拡大したため、それまで同国における有力なプリンター製造業者の一であつたキユームは、その1982年(昭和57年)末における米国市場占有率が約35パーセントに下落した。我が国の業者の進出による自らの市場占有率の低下を懸念したキユームは、1983年(昭和58年)3月ITCに、右業者のプリンター製品の同国への輸入、販売は本件米国特許権を侵害するものであるから、右輸入は不公正な競争であり、同国国内の産業に実質的な損害を与えていると主張して、同国関税法337条に基づき、右プリンター製品の輸入の差止めを求める訴えを提起し、更に、同年6月原告、ブラザー工業株式会社及びキヤノン株式会社に対して、同旨の訴え(本件ITC訴訟)を提起した。

原告は、キユームの主張する侵害の事実はなく、右争訟が純粋な特許訴訟であるならば十分これに勝訴することができると判断していた。

しかし、そもそもITCはいわゆる独立行政委員会であり、そこにおける争訟は、米国の産業に対する侵害と認められる行為につき、損害賠償を命じ、又は右行為を差し止め、もつて、公益的な見地から同国産業を保護することを目的とするものであつて、特許権のような私権の存否やこれに対する侵害の有無をそれ自体として争う手続ではなく、手続の実際をみても、純粋な特許訴訟のそれとは異なり、米国行政手続法の定めに従い、きわめて短い期間内に答弁書を提出し、証拠を開示することを求められる一方、ITCは、調査開始から原則として12か月以内に(事件が複雑な場合にあつては18か月以内に)調査を完了し、決定をすることとされているものである。

そこで、原告は、手続が右よりも長引いた場合には、米国弁護士に対し莫大な額の報酬及び費用の支払を余儀なくされるものと予想した。また、当時はいわゆる日米貿易摩擦の激化に伴い、我が国のメーカーに対するITCへの争訟提起が相次いでいた。他方、原告においては、米国に向けて輸出される製品は全製品の約4分の1を占める有力な商品であつたため、原告が万一本件ITC訴訟に敗訴して右製品の米国への輸入が差し止められる事態となれば、原告は、きわめて大きな影響を被るものと判断した。そのほか、我が国の他の業者には、強硬にキユームとの和解を拒否する者はなく、ひとり原告のみがこれに固執する合理的理由はないとも判断するに至つた。原告は、右のような事情を考慮し、それ以上の費用の負担と敗訴の危険を避けるため、昭和58年10月25日、26日にキユーム側と交渉した上、キユームの和解申入れを受け入れることとし、同年11月17日本件契約を締結した。

右契約締結に向けた交渉においては、原告側は、キユームの要求する支払金額があまりに高額である場合は格別、キユームと和解して本件ITC訴訟を取下げによつて終了させることと、和解に際してキユームに支払う金銭の額を、右争訟に応訴した場合に要する費用や許諾製品を将来にわたつて米国内において販売し得る場合に得られる利益と比較して低廉なものとすることとを主たる目的としてこれに臨んだ。実際に交渉は、主としてキユームに対する支払金額を巡つて行われ、契約条項は、キユームが既に同趣旨の契約を締結していたブラザー工業株式会社に対し、本件契約23条のような条項を約定していたことから、これと同一の案文に依拠し、ただ許諾製品の名称や、支払金額及びその期限といつた事項のみを補充するという方法によつて作成された。右交渉に際し、キユームとの間では、我が国におけるキユームの工業所有権の存否、とりわけ我が国においてキユームが本件米国特許権の対応特許権を有するかどうかといつた事柄は全く協議の対象とならなかつた。

右交渉において、本件契約に基づく支払金については、キユーム側から、過去に原告がプリンター及びタイプライターを米国に輸出したことを巡る紛争の解決に係る支払金を23万米国ドルとし、将来の本件米国特許権実施に係る支払金を57万米国ドルとし、以上合計80万米国ドルを原告は一時に支払うこととする一方、将来の本件米国特許権実施については原告の製品ごとに、それが本件米国特許権の特許請求に属する各クレームのうちのいずれを実施するかに応じて各製品の正味販売価格に一定の割合を乗じた金額のランニングロイヤルテイを支払うこととし、右57万米国ドルはその前払とするという趣旨の提案がされた。

原告は、予め過去に米国に輸出したプリンター及びタイプライターを調査し、これを基礎として本件米国特許権の使用料の目途額を概算していたので、右23万米国ドルという金額とこれとを比較し、また、本件ITC訴訟を現実に追行した場合の費用の見込額や、ブラザー工業株式会社の妥結した支払金額として聞き及んでいたところとも比較衡量し、更に、将来分の実施料については、原告において本件米国特許権に係る発明を技術的に回避することが可能となるか、又は右発明が陳腐となるまでの間は引続き製品を米国に輸出し、販売することが得策であるとの判断をした上で交渉を遂げ、結局、右23万米国ドルを19万米国ドルと減額することとしたほか、キユームの右提案を受諾して、本件契約の締結に至つた。

そして、本件契約上、ランニングロイヤルテイは右のように定めた上、右57万米国ドルをその前払として、その旨の明文の条項〔同契約6条(b)〕を置くこととし、そのうち現実に発生したランニングロイヤルテイに当てられることとなる金額を計算するため、原告が米国内に輸出した本件装置の数量や正味販売価格をキユームに報告する(同契約8条)とともに、その記録を保存することとした(同契約9条)が、他方、右19万米国ドルについてはその性質を明示することはされなかつた。以上の事実が認められる。

証人佐々木三郎の証言中には本件金員については和解金を支払つたつもりであるとの趣旨の右認定に反するかのような供述部分があるが、これは、その前後の供述の趣旨からして、原告の製品が本件米国特許権を侵害していないという趣旨の、原告側の交渉開始前には唱えていたが現実の交渉においては殆ど展開しなかつたと認められる主張を前提とした上で、本件契約の内容や交渉経緯を離れて同証人の主観的な理解を述べたものというべきであるから、右認定を妨げるものではない。

前記の争いのない事実及び右の各認定事実によれば、本件契約の趣旨は、原告のプリンター及びタイプライターの米国への輸入及び同国内における販売を巡り、原告・キユーム間において発生した本件米国特許権に関する紛争について、キユームは原告に対し本件米国特許権の過去及び将来の侵害の差止め並びに右侵害による損害賠償を求める争訟を提起しないことを約し、原告がキユームに対し本件米国特許権の過去及び将来の使用についての対価を支払うことを約し、もつて、右紛争を解決するというところにあるものと認められる。証人佐々木三郎の証言中の右部分が右認定を妨げるものでないことは、右に判示したところと同様である。

以上認定した事実によれば、本件契約は、原告及びキユームにおいて、その当時の両者間における紛争を解決するため、これを締結する目的に即し、経済的実質に忠実にその契約条項を定めたものと優に認めることができるのであり、被告の主張は、この点の事実の認定に関する部分において、既に採用できないといわざるを得ない。

被告は、原告は本件契約締結当時本件出願権の存在を知つていた旨の主張をし、これを前提として本件金員が専ら本件米国特許権実施の対価であるとはいえない旨の主張をする(原告の主張に対する被告の認否及び反論4)。

証人佐々木三郎の証言によれば、本契約当時原告の技術部門の従業員が本件出願権の存在を知つていたこと、同契約締結に向けた交渉に関与した者の中にもこれを知つていた者があることが認められる。

しかして、契約を締結する際には、相手方から主張され得る権利が他にも存在しており、かつそのことを認識していれば、これをも念頭においてこれに関する法律関係についても約定するのが通常であろう。

しかしながら、右の各認定事実によれば、本件契約の締結に向けた交渉は、右に認定した目的、手続によるITC争訟を提起された原告が、その判決を受けた製品の米国への輸出ができない結果となることを最も危惧し、そのような事態を避けることに最大の関心と努力とを傾注してこれに臨んだことが認められ、このような事実に照らせば、当時原告の同契約締結の担当者の中に本件出願権の存在を認識していた者があつたからといつて、これが同契約の締結に際し考慮されたものと認めることはできないというべきである。

被告はまた、本件金員は、右ランニングロイヤルテイの部分(57万米国ドル)を含め返還されないこととされているから、米国内における販売数量を基礎としたといつてもそれはロイヤルテイの額の算定の便法に過ぎないとも考えられるから、これをもつて本件金員が本件米国特許権の対価であることの根拠とすることはできない旨の主張をする(原告の主張に対する被告の認否及び反論2)。

右主張のとおり、〔証拠略〕によれば、本件金員は、本件ITC訴訟が終了しない場合を除き返還されないものとされていること〔本件契約6条(b)〕が認められる。

しかしながら、右57万米国ドルが、ランニングロイヤルテイが現実に発生するにつれて逐次これに充てられるものとされていることは右4(1)(4)に認定したとおりであり、他方、後日の清算の手数を省く等の考慮から前払金の一部について支払者にこれを返還すべき事由が生じてもなおこれを返還しないこととされることは、各種の契約において往々見受けられるところであるから、本件契約においてもそのような約定がされているからといつて、右57万米国ドルが本件米国特許権実施に係るランニングロイヤルテイの前払金としての性質を失うものではなく、右主張は採用することができない。

被告は更に、原告は、許諾製品を製造し、これを米国に輸出、販売することによつて、本件出願権と本件米国特許権との双方を使用するのであるから、本件金員は観念的には右各権利の使用に係る部分に分かれるものであるが、その合理的な区分は困難であるところ、特許の使用の各段階のうちでは製造が最も重要視されるべきであるから、本件金員の全額を製造段階における本件出願権の対価であると認定することは合理的である旨の主張をする(原告の主張に対する認否及び反論2)。

しかしながら、右主張が、本件金員のうちに本件出願権の対価の部分が現実に存在するとの趣旨であるとすれば、これが専ら本件米国特許権の対価であることは前記に認定判示したとおりであるから、採用することはできない。

また、右主張が、本件金員が、その中に本件出願権の対価の部分が現実に存在せず、本件米国特許権の対価に尽きるものであるとしても、原告の行う許諾製品の製造からその輸出、販売に至る過程を客観的に観察する限り、本件金員の一部は本件出願権の対価と見るべきであると主張するものとすれば、前記に判示したとおり、契約等の法律行為が課税要件事実とされる場合においては、その認定は、原則として、実体私法適用の前提として認定する場合と変わるところなく、その行為をした私人の合理的意思を探究してすべきであるところ、右主張は、これと反対に、結局、問題とされる契約等の行為をした私人の合理的意思を離れ、行為当時の客観的な事実関係の下で法律上行われる可能性のある行為のうちから一定の理論的な観点に副つたものを取り出し、これを認めることを合理的であるとするものというほかはないから、特許の使用の各段階のうち製造を最も重要視すべきであるとする点の当否はともかくとしても、これを採用することはできない。

乙第7号証の2(一橋大学法学部助教授中里実の調査研究報告書写し)には、被告の主張を概ね裏付ける法律上の意見が記載されている。

しかしながら、原本の存在とその成立につき争いのない同号証の1(「調査研究報告の依頼について」と題する書面写し)によれば、右調査研究報告書は国税庁直税部長の依頼に応じた調査研究の結果を報告した文書であること、右依頼に係る鑑定事項(調査研究事項)のうち、1は、「アメリカ法人が、アメリカ及び日本においてA特許権を有する場合に、日本法人が右特許権の使用許諾を得て日本で当該特許を使用して製品を製造し、右製品をアメリカで販売するときに支払う特許権使用料の所得源泉地が、全額日本にあるとして行う課税上の取扱いの適否」というものであり、2は、「1の事例において、日本における特許権が未だ出願公開後出願公告前の段階にあり、かつ、右出願権の権利範囲がA特許権のクレームの一部に過ぎないとき、許諾契約に基づき支払われる金額の全額につき、日本に所得源泉地があるとして行う課税上の取扱いの適否」というものであり、これらの事項は、その文言上そこにいう特許権使用料が米国の特許権とわが国の特許権との双方に対するものであることを前提とすることが明らかであるところ、前記に認定判示したとおり本件金員は専ら本件米国特許権実施の対価というべきである以上、右調査報告書記載の意見中、これと異なる事実を仮定する右各事項に対する部分は、右に認定したところと前提を異にするものであるから、以上の判断を左右するものではない。

また、右鑑定事項(調査研究事項)3は、「2の事例において、契約上、使用料の全額がアメリカにおける販売にかかる特許権の使用の対価であるとされている場合であつても、その全部につき日本に所得源泉地があるとして課税することは適法か」というものであり、これに対する右調査報告書記載の意見中には、契約の文面上使用料の全額が米国における販売のライセンスの対価とされているからといつてそれをそのまま認める必要はなく、契約解釈、事実認定の問題として契約条項を合理的に修正することも許されるべきであり、その際には、我が国において製造をする者が米国における販売者から再実施権料の支払を受けるという商慣行は存在しないことを重視すべきであるという趣旨の記載がある。

しかしながら、右記載にいう契約条項を合理的に修正することが、そのような契約が課税を回避するために敢えて締結の目的を離れた、その経済的実質に背くものである場合に真実の法律関係に従つた事実の認定をすべきであるということを超え、右の商慣行が存在しないといつた一般的な観点を設定し、必ずこれに副つた事実の認定をすべきであるとの趣旨であれば、前記3(1)及び右5(3)に判示したところに照らし、採用し難い。

そうすると、被告の抗弁1は理由がないことに帰するから、本件各納税告知中前記2に判示した部分を除くその余の部分が適法であるということはできない。

本件各賦課決定は、本件各所得税の税額が昭和58年12月支払分につき、882万8000円、昭和59年4月支払分につき1623万6000円であるとしてこれに基づいて計算した額の不納付加算税を賦課するとしてされたものである。

しかるところ、前記2に判示したとおり、本件各所得税の税率については特例法3条1項が適用されるものであるから、その各税額は、昭和58年12月支払分につき941万4000円、昭和59年4月支払分につき811万8000円となる。

したがつて、本件各賦課決定中、所得税の額(国税通則法118条3項により1万円未満の端数金額を切り捨てた金額)を昭和58年12月支払分につき941万円、昭和59年4月支払分につき811万円として計算した額を超える各部分は、この点において既に適法とすることができない。

右によれば、原告は、本件各所得税に係る徴収納付義務を負わないこととなるから、原告が右義務を負うことを前提とする本件各賦課決定中右1の額を超えない各部分も、適法であるということはできない。

以上によれば、本件訴えのうち、本件各納税告知中納付すべき税額昭和58年12月支払分につき941万4000円、昭和59年4月支払分につき811万8000円に係る部分の取消しを求める部分は不適法であるからこれを却下することとし、原告のその余の訴えに係る請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法89条、92条但書を適用して、主文のとおり判決する。

東京高裁/平成10年12月15日判決(岩井俊裁判長)/(全部取消し・控訴人上告)(控訴人の請求棄却)(納税者勝訴)

被控訴人は、本件当時、東京都小平市鈴木町1丁目51番地に本店を置き、国内に支店を設け、事務用機器及びその部品の製造販売等を事業目的としていた株式会社であり、米国法人「シルバー・リード・アメリカ・インコーポレーシヨン」は、被控訴人の子会社(現地法人)であつた(以下同社を「米国子会社」という。)。

被控訴人は、昭和56年に、自己の開発した技術を用いるとともにシヤープ製のエンコーダ(符号器)を購入してプリンター等に取り付けて、ロータリー・ホイール・インパクト・プリンター及び電子タイプライター(原判決で「本件装置」と呼ぶもの。以下「本件プリンター等」という。)を製造し、昭和57年ころから対米輸出を始めたが、輸出の方法は、被控訴人が国内で製造した本件プリンター等を米国子会社に販売し、米国子会社が米国内及び中南米地域において本件プリンター等を販売するという方法であつた。

なお、被控訴人は、本件契約締結当時(昭和58年11月17日)は本件プリンター等を日本国内でのみ製造していたが、その後、昭和61、62年の2年間、英国においても本件プリンター等の製造を行つた(しかし、これに対しては、英国特許権者であるキユーム社から特許侵害の主張がされたことはなかつた。)。

被控訴人が昭和57年4月1日から昭和60年3月31日までの期間に製造・販売した本件プリンター等の全販売数量に対する販売先別比率は、米国が57.0パーセント、米国以外の海外が37.1パーセント、国内が5.9パーセントとなつており、また、昭和56年4月1日から昭和63年3月31日までの期間における被控訴人の売上高の推移は、本件契約が締結された事業年度(昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで)が最高となつている。

ユーム社は、昭和48年に設立され、米国カリフオルニア州に本社を置くプリンター製造業者である。キユーム社は、特許を取得した独自方式の開発により、1978年(昭和53年)ころには米国プリンター市場占有率50パーセントを保持していたが、被控訴人を含む日本企業が米国市場においてプリンターの販売を拡大したこと等により、本件契約締結の前年である昭和57年末には、右米国市場占有率が約35パーセントに低下していた。

キユーム社は、昭和49年7月に本件米国特許発明について特許を出願し、昭和51年6月28日本件米国特許権を取得し(No4118129。本件契約では「許諾特許」と呼んでいる。)、本件契約締結当時、英国、カナダ、スウエーデン、イタリア、ドイツ、フランスにおいてその対応特許権を有していた。

キユーム社は、日本においては、昭和50年7月1日、本件米国特許発明と同一の発明又はその一部について特許出願した(特願昭50-81358。控訴人は、後記第1項クレームも含み、ほぼ本件米国特許発明に対応すると主張するが、被控訴人は、第8項クレームといわれる印字圧制御装置の部分のみであると主張する。)。

右特許出願については、本件契約締結以前の昭和51年3月3日に出願公開がされていたが(特開昭51-25931。右出願公開によつて発生する権利を「本件出願権」と呼ぶ。)、本件契約締結後の昭和59年9月13日、右特許出願について出願公告がされ(特公昭59-38114)、更に昭和63年1月14日に至り、特許として登録された(特許番号1420189)。

また、キユーム社は、昭和57年11月27日に、右特許出願の分割出願として、本件米国特許発明の一部について特許出願し〔本件米国特許権の第1項クレーム。オプテイカル(光学的)エンコーダを使用した回転ホイールの正確な位置決めに関する機構。被控訴人は、昭和50年にした右特許出願に係る発明とは別の部分であると主張する。〕、本件契約締結後の昭和59年4月12日に出願公開された。

キユーム社は、2(1)記載の日本企業の進出によつて自己の米国市場占有率が低下することを懸念して、米国国際貿易委員会(以下「ITC」という。)に対し、日本企業を相手方とし、「右日本企業のプリンター製品を米国に輸入・販売することは、キユーム社の有する本件米国特許権を侵害するものであるから、右輸入は不公正な競争であり、米国国内の産業に実質的な損害を与えている。」と主張して、米国関税法337条に基づき、右プリンター製品の輸入の差止めを求める訴えを提起した。

すなわち、まず昭和58年3月、リコー等日本企業数社を相手方として、輸入差止めの訴えを提起し、次いで昭和58年6月、被控訴人、ブラザー工業株式会社及びキヤノン株式会社の3社を相手方として同様の訴えを提起し(本件ITC訴訟)、さらに昭和59年1月、シヤープほか6社の日本企業を相手方として同趣旨の訴えを提起した。

ITCは、いわゆる独立行政委員会であつて、ITCにおける訴訟は、公益的な見地から米国産業を保護することを目的として、米国の産業に対する侵害と認められる行為につき、損害賠償又は差止めを命ずるものであり、その手続は、米国行政手続法の定めに従い、訴訟の相手方に対し極めて短い期間内に答弁書の提出及び証拠の開示を求めるとともに、ITCは、調査開始から原則として12か月以内に(事件が複雑な場合にあつては18か月以内に)調査を完了し、争点に対する決定をすべきこととされていた。

ITC訴訟において、キユーム社は、相手方である日本企業に対し次々に和解を申し入れたが、日本企業のうちエンコーダを製造・販売していたシヤープを除く各社は、キユーム社との間でそれぞれ契約を締結して和解し、約定のロイヤルテイ名目の金員を支払つた。なお、これら日本企業とキユーム社との契約は、支払金額と日本国内における源泉所得税に関する条項を除き、いずれもほぼ同一内容であつた。

キユーム社は、被控訴人に対しても和解による解決を申し入れた。右和解の条件は、被控訴人がロイヤルテイ名目の金員を支払うこと、キユーム社が本件ITC提訴を取り下げること、及び被控訴人又は被控訴人の関連会社が提訴対象とされたプリンターを世界中のどこで生産しても、また米国において販売しても、過去・将来にわたり行政上又は司法上の訴訟をしないこと等を内容とするものであつた。

被控訴人は、本件ITC訴訟が長引いた場合には、米国弁護士に対し莫大な額の報酬及び費用の支払を余儀なくされるものと予想し、また、当時、いわゆる日米貿易摩擦の激化に伴い、日本企業に対するITCへの提訴が相次いでいたことでもあり、ITCが米国企業の保護を重視した決定をするおそれも強いと判断した。

そして、被控訴人が米国に向けて輸出する製品は、被控訴人の全製品の約4分の1を占める有力な商品であつたため、万一本件ITC訴訟に敗訴して右製品の米国への輸出が差し止められることになれば、極めて大きな影響を受けることを考え、また、同じくキユーム社から提訴された他の日本企業はほとんどキユーム社との和解に応じていたから、ひとり被控訴人のみキユーム社との和解を拒否するのは得策でないとも判断した。

被控訴人は、右のような事情を考慮し、和解交渉に応ずることとし、昭和58年10月25日及び26日の両日キユーム社側と交渉した。

右和解交渉では、被控訴人側は、キユーム社と和解して本件ITC訴訟を取下げによつて終了させることと、和解に際してキユーム社に支払う金額を、右訴訟に応訴した場合に要する費用や将来にわたり米国内において許諾製品を販売する場合に得られる利益と比較して低廉なものとすることを主たる戦略として交渉に臨んだ。

右交渉では、契約の案文及びロイヤルテイの料率については、キユーム社と同趣旨の契約を締結していた日本企業のうち、被控訴人と業態の類似するブラザー工業との間で締結された契約に依拠することとされた。そのため、右交渉で現実に問題とされたのは、1)過去のロイヤルテイの額、2)今後米国に輸出できる本件プリンター等の台数、3)将来のロイヤルテイの前払金の額であつた。

キユーム社側は、1)の過去のロイヤルテイにつき23万ドル、2)の輸出台数につき50万台、3)の将来のロイヤルテイにつき57万ドル(被控訴人の製品ごとに、それが本件米国特許権の特許請求に属する各クレームのうちのいずれを実施するかに応じて各製品の正味販売価格に一定の割合を乗じたランニングロイヤルテイを支払うこと、かつ、そのうち57万ドルを前払すること)とする提案をした。

被控訴人の側では、1)については、あらかじめ過去に米国に輸出したプリンター及びタイプライターの台数を調査し、これを基礎として過去のロヤルテイ(ママ)の目処となる額を概算していたので、キユーム社から提示された23万ドルと右調査結果とを比較し、また、本件ITC訴訟を現実に追行した場合の費用の見込額や、聞き及んでいたブラザー工業の妥結した支払金額とも比較衡量し、右23万ドルを19万ドルと減額させることとした。

また、2)3)の将来分の輸出台数及びロイヤルテイについては、被控訴人が本件米国特許権侵害を技術的に回避することが可能となるか右発明が陳腐となるまでの間は、引き続き製品を米国に輸出し販売することが得策であると判断した上で、キユーム社の右提案を受諾することにした。

右交渉の際に、被控訴人とキユーム社との間において、我が国におけるキユーム社の工業所有権の存否、とりわけ我が国においてキユーム社が本件米国特許権の対応特許権を有するかどうかといつた事柄は、具体的な話題ないし協議には上らなかつた。

しかし、前記のとおり、当時、キユーム社は、我が国において米国特許の一部を対応特許として出願し、出願公開されており、また、被控訴人側では契約担当者の中にもこの事実を知つていた者がいた。

そして、後にみるように、本件契約5条aに、キユーム社が被控訴人に対し、将来にわたつてではあるが、対応特許による特許権を主張しない旨の条項が置かれた。

なお、本件契約における「源泉徴収不要」との条項は、キユーム社の用意した案文に記載されていたもので、被控訴人も特に異議を述べず、成約に至つたものであつた。

こうして、被控訴人は、キユーム社との契約に応ずることとし、昭和58年11月10日、外国為替及び外国貿易管理法(平成3年法律第40号による改正前のもの)29条1項に基づき、あらかじめ大蔵大臣及び通商産業大臣あてに本件契約の概要を記載した「技術導入契約の締結に関する届出書」を提出した。そして、同年11月17日、キユーム社との間で本件契約を締結した。

被控訴人は、本件契約に基づき、キユーム社に対し、同年12月に40万ドルを、昭和59年4月に36万ドルを、それぞれ支払つた(合計76万ドル。本件金員)。なお、右各支払の段階では、被控訴人は源泉徴収義務があるとは考えていなかつたので、源泉徴収額を控除することなく、全額を支払つた。

その後の昭和60年7月、ITC訴訟のうちシヤープが応訴していた事件において、キユーム社の特許のクレームの一部(重要部分)が無効であるとの決定がなされた(控訴審、上告審でも同一の結論が出された。)。被控訴人は、その時点では、将来のロイヤルテイの前払金として支払つた57万ドルのうち約33万ドル分しか使用していなかつたが、本件契約では、既に支払つたロイヤルテイは返還されないものとされていたので、残りの24万ドルについても返還を求めなかつた。

しかし、逆に、その後米国への輸出によるロイヤルテイの使用料が76万ドル分を超えた後も、ロイヤルテイを支払うことはしなかつた。7 その後の経緯(1) 被控訴人と同じ時期にキユーム社からITCに提訴されたキヤノンは、被控訴人とほぼ同じ時期に、キユーム社との間で、本件契約とほぼ同様の和解をし、ほぼ同様の趣旨の金員を支払つたが、昭和59年1月、国税庁あての書面で、国内源泉所得の徴収納付義務があるかどうかを問い合わせたところ、同年2月、徴収納付義務がある旨の回答がされたので、これを納付した。

被控訴人は、本件国内源泉所得に係る所得税を各納期限に納付しなかつたので、東村山税務署長は、昭和59年9月ころ、納税が必要である旨を通知し、被控訴人との間で質疑を経た後、原判決の別表記載のとおり、昭和60年6月29日、本件各納税告知をした。

被控訴人は、本件各納税告知等を争う一方で、本件各納税告知等を受けた税額を一応納付した。その後、キユーム社は、昭和60年10月3日、被控訴人を経由して東村山税務署長に「租税条約に基づく届出書」を提出した上、同年11月2日、日米租税条約に基づき、同条約の定める限度税率を超える金額につき還付請求をし、同年11月29日還付を受けた。

なお、キユーム社は、他の日本企業との同種の契約に関しては、日本企業から源泉徴収所得税の控除を要求されたものもあつたため、米国内国歳入庁に対し、日米租税条約25条に基づく相互協議の申立てを行つたが、その後これを取り下げた(そのいきさつについて、被控訴人は、キユーム社が一部の株式を他の企業に売却し、これによる利益につき十分な税額控除を受けたので、相互協議を求める実益がなくなつたためであると主張している。)。

本件契約の内容契約書によれば、キユーム社と被控訴人との間に締結された本件契約の条項は、ほぼ以下のとおりであると認められる。《本 件 契 約》(前文)AないしE (省略)F キユームとシルバー精工は、シルバー精工に関するITC訴訟を終結させ、キユームの有する1条aの特許に関する両当事者間のすべての未解決の紛争を解決するため、本契約を締結することを希望する。

1条 (定義)

a 許諾特許「許諾特許」(Licensed Patent)とは、米国特許NO4118129とその継続、一部継続、分割、再発行及び延長を意味する(本判決では、「本件米国特許権」と呼んでいる。)。

b シルバー精工・インパクト装置「シルバー精工・インパクト装置」とはシルバー精工のロータリー・ホイール・インパクト・プリンター及びシルバー精工のタイプライター(本判決で「本件プリンター等」と呼ぶもの)を意味する。

(以下省略)

2条 (ライセンス許諾)

キユームは、シルバー精工及びその関連会社に対し、発効日を開始日として、本契約書に規定するロイヤルテイを支払うことを条件として、許諾特許に基づき、シルバー精工・インパクト装置を世界中で製造し又は製造させ、かつ、1)シルバー精工・ロータリー・インパクト・プリンターを合計50万台、2)シルバー精工・タイプライターを台数の制限なしに、直接又は間接に、米国で使用、リースし、販売する非独占の限定ライセンスを許諾する。

3条 (許諾特許の不使用)

本契約に基づき許諾された限定ライセンスの満了後、シルバー精工は許諾特許を使用しないというのが、シルバー精工の現在の意志である。

4条 (解放)

キユームは、その名において及びその関連会社に代わつて、発効日以前に発生した許諾特許の侵害についてのすべてのクレームから、シルバー精工、その関連会社、並びにそれらの販売代理店、デイーラー、代理人及び顧客を解放、免訴し、永遠に免責し、かつ、発効日以前に米国に輸入され、又は米国で製造、使用、リース若しくは販売されたシルバー精工・インパクト装置についていかなる行政上又は司法上の訴訟を提起しないことに同意する。

5条 (特許について主張しないこと)

a キユームは、キユームもそのいかなる関連会社も、キユーム又はその関連会社が所有又は支配し、1988年11月17日以前に出願した(又は出願する)あらゆる国における特許(ただし、許諾特許を除く。)について、シルバー精工、その関連会社並びにそれぞれの販売代理店、デイーラー、代理人及び顧客に対し、シルバー精工・インパクト装置の製造、リース、使用又は販売を理由として、何らの主張もしないことを約束する。特許について主張しないという約束は、許諾特許の外国対応特許についても及ぶものである。

b シルバー精工は、シルバー精工もそのいかなる関連会社も、シルバー精工又はその関連会社が所有又は支配し、1988年11月17日以前に出願した(又は出願する)あらゆる国における特許について、キユーム、その関連会社並びにそれぞれの販売代理店、デイーラー、代理人及び顧客に対し、ロータリー・ホイール・インパクト・プリンターとロータリー・ホイール・インパクト・タイプライターの製造、リース、使用又は販売を理由として、何らの主張もしないことを約束する。

6条 (ロイヤルテイ及び数量の決定)

a 米国内での使用、リース又は販売の目的で米国に輸出かつ輸入するためにシルバー精工が販売したシルバー精工・インパクト装置について、本契約で規定する条件に基づき、単一のロイヤルテイが支払われなければならない。

(中略)シルバー精工の関連会社が、シルバー精工・インパクト装置を米国内における使用、リース、又は販売の目的で米国に輸出かつ輸入するために販売した場合には、このシルバー精工の関連会社による販売は、シルバー精工による販売として取り扱われるものとする。米国外へ積換えのため米国内に「保税」で入つたものについては、ロイヤルテイは発生しないものとする。ロイヤルテイは、シルバー精工・インパクト装置について請求書が発付された時、又は請求書が発付されない場合は船積みされた時に、発生する。

本契約の下で行われる支払は、本契約書に基づく、シルバー精工に関するITC訴訟の終結と、許諾特許に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価である。したがつて、日本の源泉課税は支払う必要がない。支払は、日本の源泉税の控除なしに行われるものとする。

b シルバー精工は、キユームに対し以下のごとく76万ドルを支払うことに同意する。

〈1〉 1983年12月15日までに40万ドルを支払うこと。

〈2〉 1984年4月2日までに36万ドルを支払うこと。この金額のうち、57万ドルは下記cで支払われるロイヤルテイ額に関連し、同ロイヤルテイ額に対して充当される(貸記される)前払金として取り扱われるものとする。76万ドルはITC訴訟が本契約で意図したごとくシルバー精工について終結されない場合を除き、返還されないものとする。

c シルバー精工は、発効日から、各シルバー精工・インパクト装置の正味販売価格につき下記パーセンテージによる金額をキユームに対し支払うことに同意する。

(以下省略)

7条 (正味販売価格)

シルバー精工・インパクト装置の各モデルの正味販売価格は、シルバー精工のインボイス価格、FOBシルバー精工工場渡しとし、又は場合により、シルバー精工・インパクト装置のそのモデルの「ベーシック・タイプ」のものについては、米国向け輸出又は米国に輸入するため船積用に包装した内陸輸送費を差し引いたFOB日本空港/渡しとする。

(以下省略)

8条 (報告と支払)

本ライセンス期間中、各暦半期の終日から60日以内に、シルバー精工は、シルバー精工の権限ある代表によつて証明された前暦半期間に米国向けに輸出したシルバー精工・インパクト装置の全数量と、シルバー精工・インパクト装置の正味販売価格の総額、それから控除した額、及びロイヤルテイの計算を示した報告書をキユームに提出し、6条に従い支払期限の到来したロイヤルテイをキユームの指定するキユームの銀行口座宛に電信送金で払い込むものとする。

(以下省略)

9条 (計算書)

シルバー精工は、8条で求められる各報告書の提出日から2年間、米国向けに出荷したシルバー精工・インパクト装置の全数量(米国外に積換えするために保税の形で船積されたものを除く。)、正味販売総額、それからの控除額、及び支払期限の到来したロイヤルテイの計算及び報告書に示すべきその他の情報の計算と照合のために合理的に求められるすべてのデータを記載した真実かつ正確なフアイル及び帳簿を保管しなければならない。

(以下省略)

10条 (調査の終結)

省略

11条 (期間と解約)

本契約書は、発効日から効力を生じ、後に規定する早期解約が行われない限り、許諾特許の満了まで有効とする。ただし、シルバー精工が上記6条bに規定された二つの支払を行つた場合には、5条の規定に基づく不主張の効力は残存するものとする。

12条 (不履行による解約) 省略

13条 (不履行の放棄) 省略

14条 (通知) 省略

15条 (解釈) 省略

16条 (ロイヤルテイの減額又は停止)

6条に従つて、シルバー精工・インパクト装置に関してロイヤルテイを支払うシルバー精工の義務は、クレームが無効化(インペアド)された日に、下表に従つて停止又は減額されるものとする。

(以下省略)

なお、以上のほかに、17条(認めないこと)、18条(無関係の書類)、19条(公表)、20条(機密保持)、21条(仲裁)、22条(非譲渡性)、23条(最恵譲受人)、24条(不測の事態)、25条(法的措置の停止)、26条(確認判決申立防止に関する合意)、27条(日本国法律の順守)、28条(輸入支援に関する合意)が規定されている。4 所得税法の規定及び日米租税条約1 所得税法は、非居住者及び外国法人に対しては、我が国に源泉のある所得(国内源泉所得)に対してのみ課税することとしている。

これは、諸外国においても一般的に採用されている形態の制度であるといわれる。所得税法161条は、「この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。」と定め、10余の項目を掲げる。その一部を挙げると、次のとおりである。

(1) 国内の事業から生ずる所得(2) 国内にある資産の運用・保有・譲渡から生ずる所得、国内にある土地等の譲渡の対価、国内にある不動産の貸付け等から生ずる所得(3) 国内で行う人的役務の提供により生ずる所得等(4) 日本の公債及び内国法人の社債の利子等(5) 国内で業務を行う者に対する貸付金の利子

そして、所得税法161条7号は、次のとおり定める。

「国内において業務を行なう者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価」

ところで、所得税法162条によれば、我が国が締結した二重課税防止のための条約に所得税法161条と異なる定めがある場合には、条約の定めるところによるとされているので、右所得税法と関連する条約について検討する。

「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(日米租税条約)は、次のとおり定める。

14条(1) 「一方の締約国の居住者が他方の締約国内の源泉から取得する使用料に対しては、双方の締約国が租税を課することができる。」6条(3) 「第14条(3)aに掲げる財産(‥)又は権利の使用又は使用の権利に対する使用料‥‥は、当該財産又は権利の一方の締約国内における使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われ‥‥る場合に限り、当該一方の締約国内の源泉から生ずる所得として取り扱う。」すなわち、日米租税条約は、一方の締約国(例えば米国)の居住者が他方の締約国(例えば我が国)内の源泉から取得する使用料に対しては、双方の締約国(米国及び我が国のいずれも)が租税を課することができるとしているものであり、また、いずれの国の源泉から取得する使用料であるかについては、使用料の根源となる財産・権利の使用地を所得源泉地とするいわゆる使用地主義を採つているものということができ、これらの点において所得税法161条と趣旨を異にするものではないということができる。

そして、日米租税条約14条(3)は、次のとおり定める。

「この条において、「使用料」とは、次のものをいう。a ‥‥特許権、意匠、模型、図面、秘密工程、秘密方式、商標権その他これらに類する財産若しくは権利、ノウ・ハウ‥‥の使用又は使用の権利の対価としてのすべての種類の支払金」すなわち、同条項は、特許権その他これに類する財産若しくは権利あるいはノウ・ハウの使用の対価として支払われた金員は、日米租税条約上の使用料に当たるとしているのであり、したがつて、前記所得税法161条7号イの規定と同趣旨を定めたものということができる。

そうすると、所得税法161条7号イの規定は日米租税条約によつて修正されていないのであるから、所得税法162条の適用はなく、結局、米国の法人に係る所得税法161条7号イ所定の国内源泉所得に対しては、所得税法161条に従つて、我が国が源泉所得税を課すことができる。

所得税法161条7号イの規定は前記のとおりである。すなわち、外国法人が、(1)ア 国内において業務を行う者から、イ その業務に係るものとして(2)ウ 〈1〉「工業所有権その他の技術に関する権利」、〈2〉「特別の技術による生産方式」 若しくは〈3〉「これらに準ずるもの」のエ 「使用料」の支払を受けた場合、又は「譲渡の対価」を受けた場合には、右支払を受けた金額は、国内源泉所得になるとする。

まず、前記に認定した事実によれば、被控訴人は、我が国内に本店及び支店を有し、我が国において本件プリンター等を製造し、我が国内において販売するとともに、主として米国子会社を通じて米国及び中南米に、また(子会社を通じてかどうかは不明であるが)その他の外国に輸出、販売しているものと認められる。

そうすると、被控訴人自体は、主として国内において業務を営む者ということができるが、子会社を含めた全体としてみると、米国その他国外においても業務を営む者である。

したがつて、次に(1)イの点、すなわち本件金員が被控訴人の我が国における業務(以下「国内業務」ともいう。)に係るものかどうかを検討すべきことになるが、そのためには、(2)の本件金員の性格が検討されなければならない。

次に、(2)についてみると、本件金員が「譲渡の対価」ではなく「使用料」であることは、ほぼ当事者間に争いがない。したがつて、本件金員が所得税法161条7号イの〈1〉「工業所有権その他の技術に関する権利」、〈2〉「特別の技術による生産方式」、〈3〉「これらに準ずるもの」のいずれかに該当するか、また、そのいずれに該当するかを検討すべきである。

そして、右の点の検討のためには、外国法人に対する課税制度の趣旨等も踏まえながら、本件契約の解釈及び本件金員をめぐる客観的状況を基に本件金員の性格を認定判断し、それが所得税法161条7号イの右〈1〉ないし〈3〉のいずれかの使用料に該当するかどうか、及びそれが被控訴人の国内業務に係るものか、国外業務に係るものかを判断すべきこととなる。

ところで、前記4、3に掲げた所得税法162条の規定からすると、右の所得税法161条7号イの解釈と、日米租税条約における国内源泉性の解釈とは整合性を保持すべきこととなるところ、日米租税条約6条(3)では、前記のとおり「一方の締約国内(例えば日本国内)における権利等の使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われ‥‥る場合に限り‥‥当該一方の締約国内(例えば日本国内)の源泉から生ずる所得として取り扱う。」とされ、使用地主義が採られており、所得税法161条7号イもこれと趣旨を異にするものではないと解されているから、所得税法の「国内業務関連性」の検討は、日米租税条約の「財産又は権利の使用された地」を明らかにすることに通じるものである。

本件契約の2条では、「ロイヤルテイを支払うことを条件として」、キユーム社が被控訴人に対して、本件米国特許権に基づき、本件プリンター等を(我が国を含む)世界中で製造し(A)、かつ、米国で販売すること等(B)のライセンスを許諾するとしているから、本件金員は、右A及びBの対価としての性格を有するものと解することができる〔本件米国特許権とAの我が国等における製造のライセンス許諾との関係については、後に(2)で検討する。〕。

また、本件契約6条によると、被控訴人が米国内での販売の目的で輸出入するために販売した本件プリンター等について、ロイヤルテイを支払うべきこと及びその算出方法が明示されているから、右Bの点(米国における販売等のライセンス許諾)が本件金員の対価とされていることは明らかである。

また、本件契約4条は、発効日以前に発生した本件米国特許権の侵害についてのすべてのクレームから、被控訴人と関連会社等を解放・免責し、発効日以前に米国に輸入・販売された本件プリンター等についていかなる行政上又は司法上の訴訟を提起しないとしており、他方、本件契約における被控訴人の主要な負担は本件金員の支払であるから、右解放・免責等も、実質的には本件金員の対価とみることができる。そして、右解放・免責は、主として前記Bの米国における販売等のライセンス許諾と関係するものということができる。

さらに、本件契約5条aでは、キユーム社は、1988年(昭和63年)11月17日(本件契約締結の5年後)までに出願するあらゆる国における特許(外国対応特許を含む。

しかし、本件米国特許権を除く。)について、被控訴人に対し、本件プリンター等の製造・販売等を理由として何らの主張をしないこと(特許の不主張)を約しており、他方、本件契約における被控訴人の主要な負担は本件金員の支払であるから、本件金員は、実質的には、右特許権不主張の対価の意味をも有すると解される。

もつとも、本件契約5条は、aとbが対をなし、キユーム社と被控訴人が相互に特許権不主張を約束しているので、5条aの定めるキユーム社が本件米国特許権に基づき本件プリンター等について被控訴人に対して何らの主張をしない旨の約束と、同条bの定める被控訴人が被控訴人の有する特許権に基づき本件プリンター等の製造・販売等についてキユーム社に対して何らの主張をしない旨の約束とが対応し、5条aと本件金員とは対価関係にないようにみられなくもない。

しかし、本件紛争の発端及び実質は、キユーム社が同社の有する本件米国特許権が侵害されたと主張したことにあり、被控訴人が被控訴人の特許権が侵害されたと主張したことによるものではないから、実質的な意義を有するのは5条bよりも5条aである(被控訴人は、5条bは、本件契約後に被控訴人が技術を開発して特許を取得することを懸念したキユーム社が設けたものと推測しているが、右は推測の域を出ない。)。そして、本件契約全体における双方の義務ないし負担を対比すると、本件金員の支払は、広義では、5条aに基づくキユーム社の特許権不主張とも対価関係にあるものというべきである。

しかし、本件契約2条(ライセンス許諾)や6条(ロイヤルテイ及び数量の決定)と対比すると、5条の特許権不主張は、2条のライセンス許諾に比べ、本件金員の対価としての性格は相対的に小さいと認められる。

右のように、本件金員の対価としては、右(1)の(1)ないし(3)が含まれるが、(1)のライセンス許諾には、米国における販売等のライセンスの許諾(前記B)のほかに、我が国を含むすべての国における製造等のライセンス許諾(前記A)が含まれ、(2)の解放・免責は、専ら米国における販売(B)に関するものであり、(3)の特許権不主張には、我が国等における製造に関する面(A)と、米国における販売に関する面(B)とが含まれている。ところで、特許権は属地的なものであり、本件米国特許権は米国においてのみ効力があるものであつて、被控訴人が米国以外で本件プリンター等を製造しても、その国における対応特許権に触れることはあつても、本件米国特許権に触れることはないはずであるから、本件米国特許権に基づき世界中で本件プリンター等を製造するライセンスを許諾する(前記A)ということは、矛盾を含むものである。

被控訴人の主張について被控訴人は、右の矛盾について、世界中での製造のライセンス許諾(A)のうち米国以外における製造のライセンス許諾は、本件ロイヤルテイの対価とはなつていないとし、Aの文言を入れたのは、米国における販売等のライセンス許諾(B)を引き出すためのいわば枕詞として必要であつたことと、被控訴人の米国以外における製造が米国内における本件米国特許権に対する寄与侵害あるいは幇助侵害に該当するとされるおそれがあるから、被控訴人がそれを免れ得るために設けたものであると主張する。

しかし、本件契約2条の右の部分を単なる枕詞とは理解しにくいし、また、同条には寄与侵害の防止といつた文言はなく、寄与侵害の防止を示唆する表現もされていないから、同条を被控訴人主張のように読むことは困難である。

控訴人の主張について他方、控訴人は、キユーム社が被控訴人に対し我が国等における製造のライセンスを許諾したことは、本件出願権の使用の許諾等を意味するか、キユーム社の技術の導入を認めたものであると主張するので、検討する。

1) 前記に認定のとおり、キユーム社は、我が国において、本件米国特許権に係るものとして、昭和50年7月1日に特許出願をし(もつとも、右特許出願に係る発明が本件米国特許発明の重要部分をカバーしていたか、その一部にすぎなかつたかについては、前記のとおり争いがある。)、右特許出願について、本件契約締結以前の昭和51年3月3日に出願公開がされ、本件契約締結後の昭和59年9月13日に出願公告がされ、その後昭和63年1月14日に至り特許権設定の登録がなされ、我が国においても特許権が発生した。

本件契約締結の時点では、右特許出願は、出願公開されてはいたが、出願公告されていなかつたところ、特許法65条の3(現在の65条)1、2項によると、特許出願人は、出願公開があつた後に、〈1〉 発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施したものに対し補償金の支払を請求することができ、〈2〉 警告をしない場合でも、出願公開がされた発明であることを知つて業として発明を実施した者に対し補償金の支払を請求することができるが、右補償金請求権は、出願公告があつた後でなければ行使することができないとされている(なお、被控訴人は、右補償金請求権行使のためには、さらに、模倣されたことが要件となると主張する。)。

また、特許出願が出願公告されると、特許出願人は、業として特許出願に係る発明を実施する権利を専有することになる(特許法52条1項)。さらに出願された発明が将来特許を得れば、特許権に基づき、出願に係る発明を専有する権利を得ることになり(特許法68条)、他の者に対して差止めその他の権利を得ることになる。

そうとすると、特許出願人は、出願公開の段階においても、一定の要件の下に前記補償金請求権を取得しており、また、将来出願公告さらには特許を得る可能性に関する利益を有することになる。

その意味で、これらを本件出願権と呼ぶことができる。ところで、右のとおり、特許出願は、出願公開されても、一般には、その存在を知ることが困難であるため、補償金請求のために出願人による警告を要件としたものであるが、被控訴人は、キユーム社からのITC提訴後、右出願公開の事実について調査することは十分可能であつたし、前記2、5(4)に認定したように、被控訴人の本件契約担当者の中には、右出願公開の存在を知つていた者がいた。

キユーム社が米国で特許出願をしてから約1年後に我が国においても本件米国特許権の対応特許について特許の出願をしたことは、キユーム社が、本件米国特許権に対応しその内容をなす技術は我が国においても有用で価値があると考え、我が国においても特許を取得することを目指していたことの証左であると考えられる(ただし、キユーム社は、当時、被控訴人等の日本企業に対し、本件出願権に基づき補償金請求をしていなかつたばかりか、前記警告もしていなかつた。)。

他方、被控訴人としても、本件契約5条aの特許権不主張の合意を得ることは、我が国で本件プリンター等を製造し続けても、キユーム社から補償金請求権の行使を受けないこと、将来成立し得るキユーム社の我が国における対応特許権に触れないことにおいて、客観的には一定の利益があつたものと考えられる〔もつとも、被控訴人は、キユーム社による補償金請求権の行使等を強くおそれていたとは認め難い。

また、前記に認定した本件プリンター等の許諾台数の定め方等に照らすと、被控訴人は、キユーム社の我が国における対応特許権の成立をやや先と予想したためか、これをそれほどおそれていたとも認め難い。〕。

そうすると、本件契約交渉において、本件出願権について実際に具体的な協議がされたとは認められないけれども、本件契約5条a(特許権不主張)において、キユーム社が本件契約の5年後までに出願するあらゆる国における特許権(本件米国特許権を除く。)について被控訴人に対して何らの主張をしないことを定めたのは、我が国においても、本件出願権による補償金請求権等を行使しないこと、本件出願権が将来特許として成立した場合においてもこれに基づいて何らの主張もしないことを約束したものとみることができる。

本件契約2条においては、「許諾特許(本件米国特許権)に基づき」我が国等における製造のライセンスを許諾するとしているだけであるが、5条aと合わせると、結局、被控訴人は、本件金員を支払うことにより、我が国等においてキユーム社から何らの主張も受けないで本件プリンター等を製造する自由ないし利益をも得たことになる。

そして、本件契約における被控訴人の主要な負担は本件金員の支払であるから、本件金員は、実質的には、右のような自由ないし利益を被控訴人に与えることの対価としての面があることは否定し難い。そして、右の面に着目する限り、本件金員は、所得税法161条7号イの「工業所有権その他の技術に関する権利‥‥の使用料」とみることもできるというべきである〔もつとも、前記2で認定した本件における実情からすると、本件金員の対価としての意味合いの点においては、本件出願権にかかわらず被控訴人が我が国等における製造を事実上容認されること(A)は、本件米国特許権による米国内の販売等のライセンスの許諾(B)に比べて、相対的に比重が小さかつたことは否定できない。〕。

また、本件米国特許権に基づき我が国等において本件プリンター等を製造するライセンスを許諾するという本件契約2条の前記内容を矛盾なく理解するためには、被控訴人がキユーム社から、本件米国特許権に対応しその内容をなす技術に基づき、我が国を含む世界中で本件プリンター等を製造することを許諾されたものと理解することもできなくはない。

前記に認定のとおり、被控訴人は、大蔵大臣及び通商産業大臣あてに「技術導入契約の締結に関する届出書」を提出し、本件契約の概要を報告した。右届出は、外国為替及び外国貿易管理法(平成3年法律第40号による改正前のもの)29条1項に基づくものであり、右表題は、同条項にいう「工業所有権その他の技術に関する‥‥使用権の設定」等を意味するものであつて、導入する技術を本件米国特許権としている点を含め、ほぼ本件契約の内容を記載したものであるが、本件米国特許権に対応する技術を導入したこと又は右技術の使用の許諾を受けたことを記載したものとみることができる。そうすると、本件金員は、右のような技術に関する権利又はこれらに準ずるものの使用の対価として支払われたものと解することもでき、これは、所得税法161条7号イの「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料」に当たるものと解することも可能である。

これに対し、被控訴人は、技術には公開されている技術と公開されていない技術があるが、ノウハウ等の公開されていない技術と異なり、公開されている技術は公共のものであり、特許権で保護されていない限りだれでも自由に無償で利用することができるものであるから、これを使用した場合いかなる意味においても使用料が発生することはあり得ないものであり、また、特許ライセンスは、特許権者が特許権の効力たる排他権を発動しないという不作為義務を相手方たる被許諾者に対して負担することを意味し、ライセンシーから特許権者に支払われるロイヤルテイはこの不作為義務に対する対価であるのに対し、技術ライセンスの場合はまさに技術の使用の対価であつて、特許ライセンスと技術ライセンスとは異なると主張する。確かに、特許に対応する技術であれば、特許権による保護以外にはないとも考えられる。

しかしながら、一般に公開されているといないとにかかわらず、技術はそれ自体財産的価値のあるものであつて、特許権(対応特許)で保護されない限り財産的価値が全くないものということは相当でなく、産業上価値のある技術を使用させ、これに対して対価として使用料を徴求することはあり得るところである。

そして、所得税法161条7号イは、「これらに準ずるもの」と規定することにより包括的な定めをしているから、右のような場合には、その使用料は所得であつて、これに対して課税することができるものと考えられる(もつとも、本件においては、被控訴人は、本件契約の前後を通じてキユーム社から新たな技術を学んで受け入れたとは認められず、被控訴人の技術によつて製造していたものについて、キユーム社の本件米国特許権に対応する技術によるクレームを受けないことになつたにとどまると認められる。)。

前記のとおり、本件契約の2条は、明らかに、被控訴人が世界中で本件プリンター等を製造するライセンスを許諾すると定めており、右の定めは被控訴人の主張する寄与侵害、幇助侵害との関係で挿入したとは考えにくいから、被控訴人が我が国において本件プリンター等を製造することのできる地位も許諾され、これも含めたものが、本件ロイヤルテイを条件に発生するとされている以上、本件金員との対価関係を否定することは困難である。

また、外国対応特許も含めた特許権不主張の点も広義では本件金員の対価となつており、これには我が国における製造に関する面を含むものである。そして、キユーム社による許諾の根拠は、本件出願権とみることもできるし、控訴人の主張するような右の技術であるとみることも可能であるというべきである。

本件金員の性格は以上のとおりであるが、結局において、その対価には、我が国等における製造のライセンス許諾、我が国における製造について特許権等を主張されないこと等の我が国における製造に関する面(A)と、米国における販売のライセンスの許諾、米国における販売に関するクレームからの解放、米国における販売等に対する特許権不主張の面(B)の双方の面を含むとみることができる。

国内源泉所得性(国内業務関連性・使用地)(1) 我が国で製造することの許諾等に対する対価について(1) 以上のとおり、被控訴人は、我が国において、本件出願権又は右許諾された技術を使用して本件製品を製造し得るとされたのであるから、その使用料とみ得る部分は国内源泉所得になる可能性があるといわなければならない。

なお、本件契約6条aには、前記のとおり、「本契約の下で行われる支払は、本契約書に基づく、被控訴人に関するITC訴訟の終結と、許諾特許(本件米国特許権)に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価である。したがつて、日本の源泉課税は支払う必要はない。支払は、日本の源泉税の控除なしに行われるものとする。」との条項がある。

しかし、契約条項に源泉課税を支払う必要はないと定められているからといつて、課税当局において源泉課税をすることができなくなるものではなく、客観的にみて、我が国の国内源泉所得に該当する場合には、我が国における課税の対象となるものである。

また、本件契約6条aに定めるとおり、本件金員がITC訴訟の終結の対価としての側面があることは否定できないが、それは、ITC訴訟の終結の際に支払われるという形式的側面に着目してのことであつて、その実質は、前記のとおりキユーム社が被控訴人に対し本件プリンター等を世界中で製造し、米国で販売等することを許諾する対価であるというべきであり、このことは、同条にITC訴訟の終結の対価である旨と合わせて、「許諾特許に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価である。」と明記されていることからも明らかである。控訴人は、逆に、本件契約6条aの右条項の存在も踏まえ、2条において許諾の対象たる特許に本件米国特許権しか掲げず本件出願権を明示しなかつたのは、日本における源泉使用の認定を回避し、源泉所得税の課税を回避するためであつたと主張する。

確かに、キユーム社に源泉所得税の課税を回避しようとの意向があつたことはうかがえるが、本件契約6条aの源泉課税不要の条項をもつて、本来源泉所得税の納税義務があることを認識しながら故意にこれを免れるために設けた条項とまでは認められないし、本件契約の2条で許諾の対象として本件出願権を明示しなかつたことも、日本における課税を回避するために意識的に除外したものとは断定できない。

米国で販売することの許諾等の対価について他方、前記で判示したとおり、本件金員の対価には、被控訴人が米国において本件プリンター等を販売することの許諾、米国におけるクレームからの解放、米国における販売に対する特許権不主張等に基づく利益(前記B)が含まれることも明らかである。そして、これら米国で販売すること等の対価としての部分は、被控訴人の国内業務に係るものとはいえず、国外業務に関するものであり、また、その権利(本件米国特許権)の使用地が米国であつて我が国ではないことは、明らかである。

そして、我が国における製造の対価と米国における販売の対価とが明確に区分できる場合には(前記の解釈によれば、第三国における製造等の対価も含まれることになるが、ここでは右の二つに類型化することとし、第三国における製造等はしばらく措く。)、我が国における製造に対する使用料の部分のみが国内源泉所得となるものと解される。右の両者が明確に区分できない場合は、裁量的に按分することも考えられないではない。

しかし、日米租税条約6条(3)は「当該財産又は権利の一方の締約国内における使用又は使用の権利につき、当該使用料が支払われ‥‥る場合に限り、当該一方の締約国内の源泉から生ずる所得として取り扱う。」と定め、所得税法161条7号イの「当該業務に係るもの(使用料)」も同一に解すべきであるから、右のような裁量的な按分課税は原則として予定されていないと考えられる。

そうすると、我が国における製造の対価が使用料の主要部分であると認め得る場合には、我が国が使用料全体について課税した上で、日米租税協議に委ねることも許され得ると考えられるが、そうでなく、対価の主要部分が国内業務に係るものと認められずむしろ国外業務に係るものと認められる場合、いいかえると、我が国を使用地とするものと認められずむしろ米国を主たる使用地とするものと認められる場合には、我が国が当該外国法人に対し課税し得る根拠を見いだすことは困難というべきである。(2) そこで、本件契約において、本件金員が主としていずれの対価であるかについて検討する。ア 前記2、3で認定したところからすると、次の事実を指摘することができる。

本件契約の内容は、いわばグローバルな解決をめざしているようにもみえるが、そもそも本件紛争は、被控訴人が米国における本件プリンター等の販売を拡大し、キユーム社がこれを防ごうとしてITCに提訴したことに端を発するのであり、キユーム社の関心は、米国内における販売シエアの維持ないしそれによる利益の確保の点にその中心があつたことは明らかである。被控訴人としても、我が国で製造した本件プリンターの主たる販売先は米国であつたから、米国への輸入を差し止められることを最も懸念して、急遽本件契約(和解)の締結に至つたものであつて、現に本件契約の締結により、ITC訴訟は終結をみたのである。

本件契約2条において、許諾の対象となるライセンスとしては米国特許権のみを明示し、また、ライセンスの許諾の対象として、全世界における製造とともに米国における販売等が明記されているところ、キユーム社の有する本件米国特許権によつて直接差し止めることができるのは、右米国における販売等のみである。

本件契約6条における本件金員(ロイヤルテイ)の算定にあつては、本件プリンター等の米国向け販売の品種、金額について、本件米国特許権の各クレームに対する違反ごとにパーセンテージを乗じて算定するものとし、それに基づいて、過去の分も将来の分も計算されている。

この点につき、控訴人は、まず、本件契約6条はITC向けに作成された色彩があると指摘する。確かにその面がないとはいえないが、キユーム社の主たる関心は米国における販売の利益確保にあつたといえるから、右算定方法は、そのようなキユーム社の利益に一致していて、不自然さは乏しい。

控訴人は、次に、6条全体をみると、主眼は一時金たる本件金員にあり、算定方法は一時金の額を定めるための便法にとどまると主張する。本件金員のうち19万ドルの性格は、本件契約上明示されていないものの、57万ドルが将来のロイヤルテイの前払とされていることと対比すると、過去の分のロイヤルテイ又は損害賠償とみられるところ、これにつき、キユーム社は23万ドルを提示し、被控訴人が19万ドルを反対提案して、キユーム社が被控訴人の提案を受け入れたものであり、被控訴人の側の計算では過去の米国での販売分に対するクレーム違反としては相当低い金額であつたというのである。また、将来分のロイヤルテイも一定額(57万ドル)が前払とされ、しかも原則としてその返還は認められないこととされており、右前払分の額自体は特に明確な根拠のあるものではない。

そうすると、確かに本件金員の金額の決定には便法としての面がないわけではないが、将来のロイヤルテイが前払一時金に達した後は前記算定方法に従つて発生し続けるのであるから、右算定方法を全くの便法とみることはできないし、6条はライセンス許諾を定めた2条等に符合しているのであつて、本件金員の額が米国における販売量に対応して算定された事実を軽視することはできない。

控訴人は、さらに、6条c、7条によると、算定の基礎となる正味販売価格は、被控訴人のインボイス価格等を基礎としているから、むしろ日本国内での製造及び米国への輸出までの使用を基礎としたものであると主張する。確かに、6条aでは、ロイヤルテイの基礎となるものは「米国内での販売等の目的で米国に輸出入するために被控訴人が販売した本件プリンター等」とされていて、直接には被控訴人から米国子会社への販売を対象とし、7条によれば、その価格もインボイス価格、FOB被控訴人工場渡し、あるいはFOB空港渡しなどとされている。

しかし、本件契約2条と合わせてみると、本件契約6条が米国内での販売等のための品種・数量に対応してロイヤルテイを決定するものであることは明らかであり、その基礎となる正味販売価格を7条のようにして定めることにしたにとどまると解されるから、控訴人の指摘する右の点をもつて、ロイヤルテイの算定が日本での使用を基礎としたものと理解するのは相当でない。また、6条aによると、米国外への積換えのために保税で米国に入つたものは除かれているから、ロイヤルテイの対象が米国への輸出入・米国における販売であることは間違いのないところと考えられる(まして、前記正味販売量の額の算定方法の点が、日本における製造量を基準としてロイヤルテイを決定するものでないことはいうまでもない。)。

また、キユーム社と被控訴人の間では、本件契約締結後に被控訴人が米国に販売できる数量の点が契約交渉における重要な争点となり、プリンターについては50万台、タイプライターについては無制限として合意に達したものであること(本件契約2条)も、本件金員の主要な対価が米国における販売の点にあることを裏付けるものである。

さらに、本件契約8条は、被控訴人が米国に輸出した本件プリンター等の数量等について報告義務を課しており、この点も、本件金員の主要な対価が米国における販売の点にあることを裏付けている。

以上の事実によると、本件金員の主要部分は、米国における販売の対価であると認めるのが妥当である。すなわち、前記のとおり、本件金員は、我が国等における製造の許諾の面(A)と、米国における販売等に対する許諾の面(B)の双方を含み、両者はほぼ重なり合うような関係にあるともみられるが、本件金員の対価としては、Bの面が直接的、具体的、明示的であるのに対し、Aの面は間接的、抽象的なものにとどまるということができるから、本件金員の主要部分は、米国における販売の対価の面(B)にあるというべきである。

ところで、本件プリンター等を米国に輸入し販売していたのは被控訴人とは別個の法人である被控訴人の米国子会社であり、被控訴人は、本件プリンター等を我が国で製造し、右米国子会社に販売していたものであるから、形式的には、本件米国特許権を実施するのは、本件プリンター等を米国に輸入し販売する被控訴人の米国子会社であつて、被控訴人ではないことになる。他方、本件金員の支払義務を負つたのは被控訴人であり、しかも、被控訴人は米国子会社の負担すべき使用料を負担したとして寄付金課税の税務処理を行つていないのであるから、本件金員が被控訴人の米国における販売の対価であることに疑問が残らないではない。

しかしながら、本件金員が、被控訴人及びその関連会社が米国内で販売することの対価でもあることは、本件契約の条項上明らかである。そして、本件において被控訴人が使用料を支払つたのは、両会社が親子会社として経済的に一体をなしていることによるものと認められるのであつて、このことから、本件金員の対価が、被控訴人の日本国内における製造のみであると結論づけるのは相当でなく、その旨の控訴人の主張は採用し難い。

また、控訴人は、特許の本質は、製品を販売するところにあるのではなく、物を製造するところにあるから、使用料の対価としても製造を主たるものと考えるべきであると主張する。

特許権の実施とは、物の生産から最終消費に至るまでの間の製造、使用、販売等の各段階における特許発明の使用行為であり、通常、製造と販売の双方の段階で実施されていると考えられる。

しかし、特許権の許諾を受けた者の所得は、製品を製造したときではなく、これを販売したときに実現し、その実現した所得に対して課税されるのであり、また、特許権者が損害を被るのは、製品が販売されたときであることからすれば、少なくとも所得課税の観点からみた場合、重視すべきは製造ではなくむしろ製品の販売であるともいうことができる。したがつて、当該契約の内容を離れて、一般的に、特許の本質が製造にあるから、製造地をもつて使用料に係る所得の源泉地あるいは特許等の使用地であると結論づけることには疑問があるというべきであり、むしろ、当該契約内容によつて決すべきものと考えられる。

控訴人は、国際的な課税については関係国の解釈適用に差異が生じ得るものであり、所得税法の解釈適用については我が国に権限があるところ、我が国に特許権利者の出願権があり、その許諾を得て我が国で製造する場合に、国内源泉所得として課税するのが確立した行政慣行となつていると主張する。

しかし、控訴人が確立した行政慣行として主張する昭和59年の個別通達(昭59直審3-21。)は、本件と同時期にキユーム社が支払を受けた金員に関するものであり、本件納税告知当時確立した行政慣行であつたとはいい難いし、その他に確立した行政慣行とまでいえるものがあるとは断定できない。

また、日米租税条約の解釈適用に両国に差異が生じ得ること、そのために協議が予定されていること、我が国税務署が国内源泉所得に対する課税権を有することは明らかであるが、行政慣行が法令ないし条例に優先することはあり得ないし、法令の解釈適用においても、行政慣行はひとつの参考となるにとどまるものと考えられる。

以上の検討によれば、本件契約においては、米国内における販売を重視しており、本件金員の対価の主要部分は、米国内における本件プリンター等の販売のライセンスの許諾であると認められる。そうすると、本件金員を所得税法161条7号イの国内業務に係るものとみることはできず、また、日米租税条約における使用地が我が国であると認めることもできない。

ひるがえつて、再び制度全体についてやや大局的にみてみると、日米租税条約によれば、我が国に源泉を有する所得については、日米双方が課税できるものであつて、米国の課税権を排除しているわけではない。

また、双方の課税権が衝突した場合には協議の場も設けられている。さらに、所得税法の税率も特別法で減縮されている。このような制度の下では、本件のように、本件米国特許権に対応した出願権、あるいはその内容をなす技術の使用の許諾がされ、国内の業務に用いられて製造された製品が米国に輸出・販売され、その全体に関連して外国法人が国内業者から使用料の支払を受けた場合には、支払業者の属する我が国がその全額につき課税することを許し、二重課税のおそれがあるとすれば、日米租税協議にゆだねればよいと考えられないでもない。

しかしながら、外国法人の所得に対し我が国が課税できるのは、国内源泉所得に限られており、かつ、日米租税条約では、一方の締約国(我が国)の源泉から生ずる所得として扱うためには、一方の締約国(我が国)における財産・権利の使用につき使用料が支払われる場合に限ると限定的に規定している。

そうすると、本件契約を客観的、合理的に解釈した場合に、本件金員は直接的、具体的、明示的には米国における販売(権利の使用)の対価と認められ、換言すると、本件金員の主要な部分が米国における販売の面の対価であると認められる以上、我が国に源泉を有する所得であるとは認めがたく、また、我が国を財産・権利の使用地であると認めることも困難である。したがつて、結局において、我が国が課税することの根拠は薄弱であるといわなければならない。

そうすると、被控訴人がキユーム社に対して支払つた本件金員が所得税法161条7号イの国内業務に係る使用料に当たり外国法人キユーム社の国内源泉所得であることを前提に、被控訴人がその源泉徴収納付義務を負うとして、控訴人が被控訴人に対してした本件各納税告知は、適法であるとは認められないというべきである。

したがつて、本件各納税告知中、特例法3条1項の適用によつて減縮された税額に係る部分を除く部分は、適法であるということはできない。

本件不納付加算税の賦課決定の適法性以上の検討によれば、本件各納税告知(キユーム社に対する国内源泉所得に係る所得税について、被控訴人にした納税告知)は、減額還付に係る部分を含め、適法ということはできないから、これを前提とした本件不納付加算税賦課決定は、その全部について適法とは認められない。

控訴人は、日米租税条約に関する租税届出書及び還付請求はキユーム社が行うものであり、還付金もキユーム社が受領するものであるから、右還付によつて納期限に発生した被控訴人の納税義務に消長はなく、本件不納付加算税賦課決定は適法であると主張するが、右のとおり本件各納税告知は全体として違法であるから、控訴人の主張は採用できない。

以上によれば、本件訴えのうち、本件各納税告知中納付すべき税額1753万2000円に係る部分の取消しを求める部分を不適法として却下し、本件各納税告知中のその余の部分及び本件不納付加算税賦課決定を取り消した原判決は相当である。よつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

最高裁/平成16年6月24日決定(甲斐中辰夫裁判長)/(上告棄却)(確定)(納税者勝訴)

事務用機器の製造販売等を業とする株式会社である被上告人は、昭和57年ころから、被上告人の子会社である米国法人B(以下「米国子会社」という。)に対し、自己の開発した技術を用いて日本国内で製造したEプリンター及び電子タイプライター(以下、これらを併せて「本件装置」という。)を販売し、米国子会社は、輸入した本件装置を米国内及び中南米地域において販売していた。

米国カリフォルニア州に本社を置き、プリンター製造等を業とする会社であるC(以下「C社」という。)は、昭和51年6月28日、米国において、プリンター技術に関する特許番号第●●の特許権(以下「本件米国特許権」という。)を取得し、同58年11月17日当時、英国等6か国においてその対応特許権を有していた。

C社は、昭和50年7月1日、我が国において、本件米国特許権に係る発明と同一の発明又はその一部についての特許出願(以下「本件出願」という。)をし、これについて同51年3月3日に出願公開がされた(その後、同59年9月13日に本件出願について出願公告がされ、同63年1月14日に本件出願に係る発明について特許権の設定登録がされた。)。また、C社は、同57年11月27日、本件出願の分割出願として、本件米国特許権に係る発明の一部についての特許出願をした(その後、同出願について、同59年4月12日に出願公開がされた。)。

C社は、米国内のプリンター市場における自社製品の市場占有率が被上告人を含む日本企業のプリンター製品の販売拡大等により低下した事態に対処するため、昭和58年3月から同59年1月にかけて、米国国際貿易委員会に対し、上記の日本企業を相手方として、そのプリンター製品の米国内での販売は、本件米国特許権を侵害するものであり、不公正な競争に当たり、米国内の産業に実質的な損害を与えているなどと主張して、米国関税法337条に基づき、当該製品の米国内への輸入差止めの申立てをした。被上告人に対する申立て(以下「本件申立て」という。)は、同58年6月にされた。

C社は、被上告人に対し、本件申立てに関して、被上告人がC社にロイヤルティ名目の金員を支払うこと、C社は、本件申立てを取り下げ、以後本件米国特許権に関して被上告人に対する訴訟等を提起しないことなどを骨子とする和解の申入れをした。C社の主たる関心は、米国内のプリンター市場における自社製品の市場占有率の維持ないし本件米国特許権に基づく利益の確保にあった。

被上告人は、当時、いわゆる日米貿易摩擦が激化しており、米国国際貿易委員会が米国企業の保護を重視した決定をするおそれが強く、本件申立てが認められて本件装置の米国への輸出が差し止められることになれば、極めて大きな影響を受けることとなることなどを考慮し、和解交渉に応ずることにした。被上告人とC社は、昭和58年10月25日及び26日の両日、和解内容について交渉をした。同交渉では、和解条項の案については、既にC社が他の日本企業と締結していた和解契約に依拠することとされ、現実に協議の対象となったのは、①既に米国において販売された本件米国特許権侵害製品に係るロイヤルティの額、②今後米国に輸出することができる本件装置の台数及び③これに係る将来のロイヤルティの算出割合及び前払金の額であった。C社は、①については23万米ドル、②については、本件装置のうちプリンターは50万台、③については、本件米国特許権の特許請求の範囲に対応して本件装置の正味販売価格に一定の割合を乗じて算出されるランニングロイヤルティの支払と、当該ロイヤルティとして57万米ドルの前払を提案した。これに対し、被上告人は、①について19万米ドルに減額させたほかは、C社の提案を受諾することとした。その際に、我が国においてC社が本件米国特許権の対応特許権を有するかどうかなどの点は、話題にも協議の対象にもならなかった。

被上告人は、昭和58年11月17日、C社との間で、概略次の内容の契約(以下「本件契約」という。)を締結した。

本件契約は、C社と被上告人が、本件申立てを終結させ、C社の有する本件米国特許権に関する上記2社の間のすべての未解決の紛争を解決するために締結するものである(前文F)。

C社は、被上告人及びその関連会社に対し、本件契約の発効日を開始日とし、本件契約で定めるロイヤルティが支払われることを条件として、本件米国特許権に基づき、本件装置を世界中で製造し又は製造させ、かつ、本件装置のうちプリンターを合計50万台、タイプライターを台数の制限なしに、直接又は間接に、米国内で使用、リース又は販売(以下「販売等」という。)をする非独占の限定的な実施権を許諾する(2条)。

C社は、その名において及びその関連会社に代わって、本件契約の発効日以前に発生した本件米国特許権の侵害に関するすべての請求から、被上告人及びその関連会社並びにそれらの販売代理店、ディーラー、代理人及び顧客を解放し、免訴し、永遠に免責し、かつ、本件契約の発効日以前に米国に輸入され、又は米国内で製造、販売等がされた本件装置についていかなる行政上又は司法上の訴訟も提起しないことに同意する(4条)。

C社及びその関連会社は、被上告人及びその関連会社並びにそれらの販売代理店、ディーラー、代理人及び顧客に対し、本件装置の製造、販売等について、C社又はその関連会社が1988年11月17日までに出願するあらゆる国における特許(ただし、本件米国特許権を除く。)でC社又はその関連会社が所有し、又は支配しているものに基づく権利主張をしない〔5条(a)項〕。

被上告人及びその関連会社は、C社及びその関連会社並びにそれらの販売代理店、ディーラー、代理人及び顧客に対し、そのプリンター及びタイプライターの製造、販売等について、被上告人又はその関連会社が1988年11月17日までに出願するあらゆる国における特許で被上告人又はその関連会社が所有し、又は支配しているものに基づく権利主張をしない〔5条(b)項〕。オ 被上告人が販売する本件装置で米国内において販売等に供されるものについては、本件契約で定める条件に基づき、単一のロイヤルティが支払われなければならない。

被上告人の関連会社が米国内において販売等に供される本件装置を販売する場合には、その販売は、被上告人による販売として取り扱われるものとする。米

国外への積換えのため米国内に保税で入ったものについては、ロイヤルティは発生しないものとする。ロイヤルティは、本件装置について請求書が発行される場合はその発行の時に発生し、請求書が発行されない場合は船積みされた時に発生する。本件契約の下で行われる支払は、本件契約に基づく本件申立ての終結と本件米国特許権に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価である。

上記支払は、日本国の源泉徴収に係る国税の控除なしに行われるものとする〔6条(a)項〕。カ 被上告人は、C社に対し、76万米ドルを、1983年12月15日までに40万米ドル、1984年4月2日までに36万米ドルの2回に分けて支払う。

この金額のうち57万米ドルは、本件契約6条(c)項に基づいて支払うものとされているロイヤルティに充当される前払金として取り扱われるものとする。上記の76万米ドルは、本件申立てが本件契約で意図したとおり終結されない場合を除き、返還されないものとする〔6条(b)項〕。

被上告人は、C社に対し、本件契約の発効日から、本件装置の正味販売価格につき本件米国特許権の特許請求の範囲に対応する所定の割合による金額のロイヤルティを支払うことに同意する〔6条(c)項柱書き〕。

本件装置の正味販売価格は、被上告人の送り状記載の価格又は被上告人の工場での引渡し時価格とするが、本件装置の基本型のものについては内陸輸送費を差し引いた日本国の空港又は海港での引渡し時価格とする(7条)。

被上告人は、C社に対し、本件米国特許権の実施権の許諾期間中、各年の半期ごとに、その最終日から60日以内に、当該半期の間に米国向けに輸出した本件装置の全数量、その正味販売価格、ロイヤルティの計算等を示した報告書で被上告人の権限ある代表者が証明したものを提出し、本件契約6条に従い支払期限の到来したロイヤルティをC社の指定する銀行の口座に電信送金して支払う(8条)。

本件契約は、1983年11月17日から効力を生じ、別に規定する早期解約が行われない限り、本件米国特許権の存続期間が満了するまで有効とする。ただし、被上告人が本件契約6条(b)項に規定された支払を行った場合には、本件契約5条の規定の効力は残存するものとする(11条)。

本件契約6条に従って本件装置に関してロイヤルティを支払う被上告人の義務は、本件米国特許権の特許請求の範囲が無効とされた日に、所定の内容に従って停止又は減額されるものとする(16条)。

被上告人は、C社に対し、本件契約6条(b)項に基づき、源泉徴収税額を控除することなく、昭和58年12月に40万米ドルを、同59年4月に36万米ドルをそれぞれ支払った(以下、これらの金員を併せて「本件各金員」という。)。

上告人は、本件各金員はその支払を受ける外国法人であるC社が所得税の納税義務を負う所得税法161条7号イ(平成14年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)所定の国内源泉所得に該当するとして、昭和60年6月29日、被上告人に対し、本件各金員の支払をする者として負う本件各金員に係る各所得税の徴収納付義務につきそれぞれ納税告知及び不納付加算税賦課決定(以下、これらを併せて「本件各処分」という。)をした。

本件は、被上告人が、上告人に対し、本件各金員は国内源泉所得に当たらないと主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。

所得税法は、日本国内において業務を行う者から受ける工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料で当該業務に係るものを国内源泉所得とし(161条7号イ)、外国法人がその支払を受けるときは、同法により所得税を納める義務がある旨規定している(昭和62年法律第96号による改正前の5条4項)。

前記事実関係等によれば、本件契約の目的は、C社が被上告人の米国内における本件装置の販売拡大を防ごうとして米国内への本件装置の輸入差止めを求める本件申立てを行ったことを受けて、被上告人がC社との間の本件米国特許権(これは米国内においてのみ効力を有するものである。)に関する紛争を解決して本件装置を引き続き米国に輸出することを可能にすることにあり、その内容は、①C社が、被上告人及びその関連会社(米国子会社はこれに当たる。)に対し、米国内における本件装置の販売等について一定の限度で本件米国特許権の実施権を許諾するほか、本件契約の発効日以前に米国内で販売等がされた本件装置についても本件米国特許権の侵害を理由とする請求等をしないことを約し、②被上告人が、C社に対し、被上告人又はその関連会社により本件契約の発効日以前に米国内で販売等がされ、及び同日以降に販売等がされる本件装置に係るロイヤルティを支払うことを骨子とするものであるということができる。

そして、本件各金員のうち57万米ドルは、本件契約の発効日を開始日として、被上告人及びその関連会社が本件米国特許権に基づき本件装置を直接又は間接に米国内で販売等をする非独占の限定的な実施権の許諾を受ける条件となるロイヤルティの前払金として支払われたものであり、米国内で販売等がされる本件装置に係る本件米国特許権の実施料として支払われたものと解される。

また、本件各金員のうち19万米ドルは、本件契約の発効日以前に米国内で販売等がされた本件装置に係る本件米国特許権の実施料として支払われたものと解される。

本件契約中には、C社は、被上告人が本件契約で定めるロイヤルティを支払うことを条件として、被上告人及びその関連会社が本件米国特許権に基づき本件装置を世界中で製造し又は製造させることを許諾する旨の文言(2条)や、本件各金員は、本件申立ての終結と本件米国特許権に関する被上告人とC社との間の未解決の紛争の解決に対する対価である旨の文言〔6条(a)項〕があるが、これらは、上記の本件契約の本体を成す合意に付随するものであるにとどまり、本件各金員が本件米国特許権の米国内における実施料として支払われたものであるという上記判断を左右するものではない。

また、C社及びその関連会社が、その所有し、又は支配する本件米国特許権に対応する特許権に基づく権利主張をしない旨の条項〔5条(a)項〕も、本件契約においてロイヤルティの権原とされた本件米国特許権を除いたC社及びその関連会社が所有し、又は支配するその対応特許権に関するものであり、これと同条(b)項に定める被上告人及びその関連会社が所有し、又は支配する特許権との間において、相互に無償で権利主張をしない旨の合意をしたものと解されるものであるから、上記判断を左右するものではない。

なお、被上告人は、自らは本件装置を米国内に輸入して米国内で販売等をしておらず、本件米国特許権の侵害を問われる立場にはない者であるが、その関連会社である米国子会社が米国内において本件装置の販売等を行うことができなければ経済的打撃を受けるという関係にあり、米国子会社の米国内における上記事業を可能にするために被上告人自ら本件契約を締結したものということができるから、これをもって特に異とすべきものとはいえない。

以上のとおり、本件各金員は、米国内における本件装置の販売等に係る本件米国特許権の使用料に当たるものであり、被上告人の日本国内における業務に関して支払われたものということはできない。

そうすると、本件各金員は、所得税法161条7号イ所定の国内源泉所得に当たる使用料ではないというべきであるから、C社には本件各金員に係る所得税の納付義務はなく、したがって、被上告人には当該所得税の徴収納付義務はない。

被上告人の上記徴収納付義務を否定し、本件各処分を違法であるとした原審の判断は、結論において正当である。論旨は採用することができない。

なお、原判決の控訴人の表示に明白な誤りがあったので、民訴法257条1項により主文第3項のとおり更正する。よって、裁判官甲斐中辰夫、同島田仁郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

裁判官甲斐中辰夫、同島田仁郎の反対意見は、次のとおりである。

私たちは、本件各金員が所得税法161条7号イの使用料に当たらないとする多数意見に賛同することはできない。その理由は次のとおりである。

原審が適法に確定した前記事実関係等によれば、被上告人は、我が国において本件装置を製造してこれを被上告人とは別個独立の法人格を有する米国子会社に販売し、米国子会社がこれを輸入して米国内において販売等をしているというのである。そうすると、被上告人は、我が国において本件装置の製造、販売を業としている者であるが、米国内における本件装置の販売等を業とする者ではなく、米国内においてのみ排他的効力を有する本件米国特許権を直接侵害する立場にあるのは、米国子会社であって、被上告人ではない。

本件契約は、本件米国特許権に関するC社と被上告人との間のすべての未解決の紛争を解決するために合意されたものである(前文F)ところ、本件契約中の上記未解決の紛争に当たる事項に関する条項は、①C社は、被上告人及びその関連会社に対し、被上告人が本件契約で定めるロイヤルティを支払うことを条件として、本件米国特許権に基づき、本件装置を世界中で製造し、又は製造させ、かつ、本件装置を米国内で直接又は間接に販売等をする非独占の限定的な実施権を許諾することを定める2条、②C社は、被上告人及びその関連会社等に対し、本件契約の発効日以前に発生した本件米国特許権の侵害に関するすべての請求について免責等をし、本件契約の発効日以前に米国に輸入され、又は米国内で製造、販売等がされた本件装置についていかなる訴訟も提起しないことを定める4条、③C社及びその関連会社は、被上告人及びその関連会社等に対し、本件装置の製造、販売等について、本件米国特許権のあらゆる国における対応特許権に基づく権利主張をしないことを定める5条(a)項、④本件契約の下で行われる支払は、本件契約に基づく本件申立ての終結と本件米国特許権に関する両当事者間の未解決のすべての紛争の解決に対する対価であることを定める6条(a)項である。

これらの規定によれば、本件契約において解決を図るものとしたC社と被上告人との間の未解決の紛争というのは、本件米国特許権を直接侵害する米国内における本件装置の販売等に係るものに限らず、米国以外の国における本件装置の製造及び米国以外の国で製造した本件装置を米国内での販売等に供するために販売することに係るものも含むものであることが明らかである。

すなわち、本件米国特許権自体は、多数意見が指摘するように、米国内においてのみ効力を有するものであるが、上記未解決の紛争は、本件米国特許権を直接侵害するものに限られず、本件米国特許権の内容を成す発明ないし技術の使用に関して生ずる紛争全般を意味するものと解される。

本件契約2条及び6条(a)項によれば、被上告人がC社に対し、上記未解決の紛争を解決する対価としてロイヤルティを支払うものとされているところ、当該ロイヤルティの具体的内容を定める条項は、①米国内での販売等の目的で米国に輸出等をするために、被上告人が販売する本件装置について、本件契約に定める条件に基づき、単一のロイヤルティが支払われなければならないことを定める6条(a)項前段、②ロイヤルティは、本件装置について請求書が発行された時又はその船積み時に発生することを定める6条(a)項後段、③本件各金員の支払額及び支払時期並びにそのうち57万米ドルは、本件契約の発効日以後に発生するロイヤルティに充当される前払金として取り扱われることを定める6条(b)項、④被上告人は、C社に対し、本件契約の発効日から、本件装置の正味販売価格に対する本件米国特許権の特許請求の範囲に対応する所定の割合による金額のロイヤルティを支払うことを定める6条(c)項、⑤本件装置の正味販売価格は、被上告人の送り状価格、被上告人の工場での引渡し時価格又は日本国の空港若しくは海港での引渡し時価格とすることを定める7条、⑥被上告人は、C社に対し、米国に向けて輸出した本件装置の全数量、その正味販売価格、ロイヤルティの計算等をした報告書を提出することなどを定める8条である。

これらの規定によれば、上記ロイヤルティは、被上告人が我が国において本件装置の製造、販売をしてこれを米国へ輸出するまでの行為をその対象としてとらえており、その額は、米国内における本件装置の販売等の数量及びその価格を基準とするものではなく、被上告人が我が国で販売した本件装置で米国内での販売等に供されるものの数量及びその販売価格を基準としている。

上記の事実関係等によれば、本件契約に定めるロイヤルティは、我が国において本件装置を製造し、米国子会社に対して販売、輸出をしているにすぎず、本来本件米国特許権を直接侵害する立場にない被上告人に対して、被上告人が我が国で本件装置を米国子会社に販売、輸出をした時点において、その販売価格及び数量を基準として発生し、米国内における販売を待たずに支払わなければならないとするものである。

そうすると、上記ロイヤルティは、米国内における本件装置の販売等についての本件米国特許権の実施許諾に対する使用料ではなく、被上告人が我が国において本件装置を製造し、その販売をするについての本件米国特許権の内容を成す技術等の実施許諾に対する使用料であると解するのが相当である。

そして、被上告人が上記ロイヤルティを支払うことにより、本件契約2条及び4条に基づき、米国子会社が米国内において本件装置の販売等をすることについても、本件米国特許権の侵害が問われないことになるのである。

原審が適法に確定した前記事実関係等によれば、本件各金員のうち、57万米ドルは本件契約の発効日以後に被上告人が我が国において製造して販売する本件装置で米国内で販売等に供されるものに係るロイヤルティの前払金として支払われたものであり、その余の19万米ドルは同日以前に被上告人が我が国で製造して販売した本件装置で米国内で販売等に供されたものに係るロイヤルティとして支払われたものと解されるものである。