レンタルオフィス事件

目次

事業を行うために必要なスペースあれば可

概要

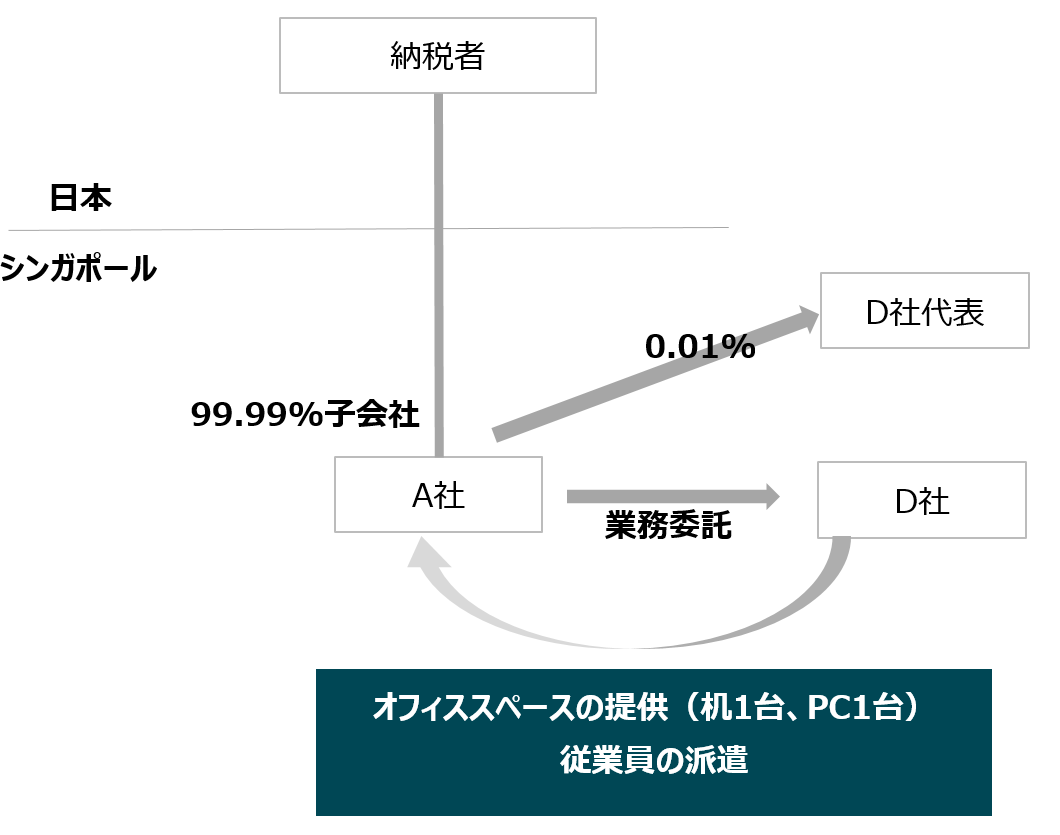

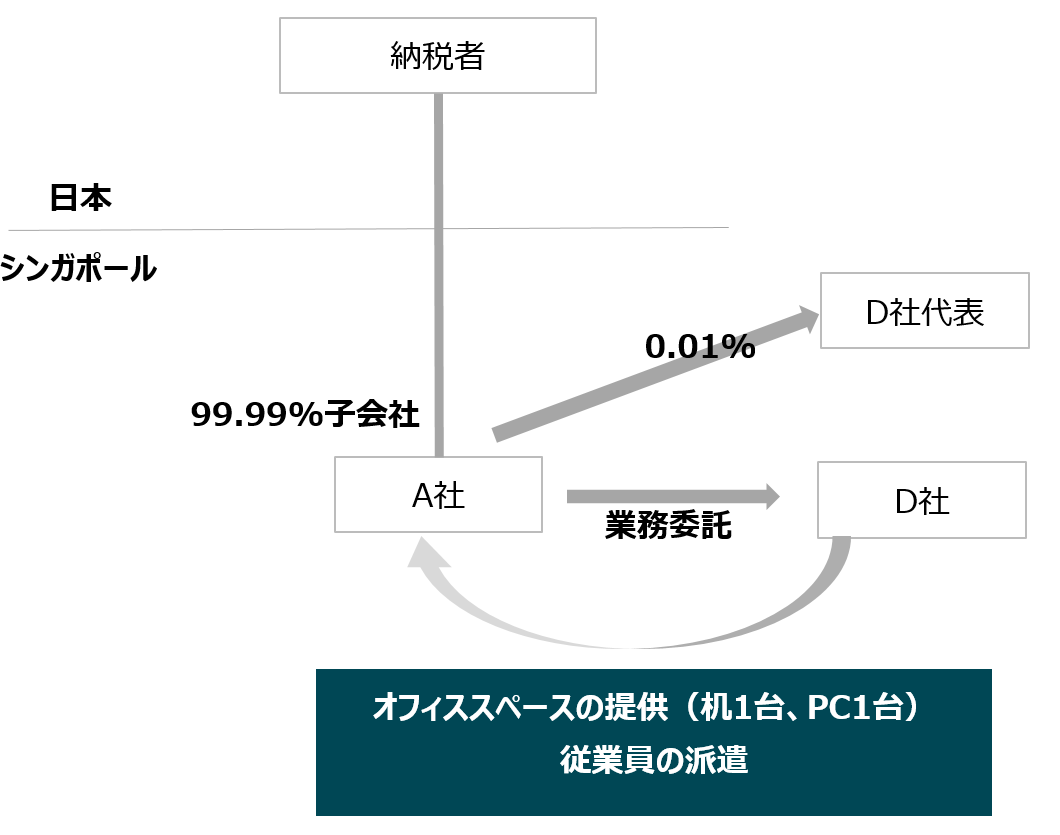

居住者の保有する外国法人について、外国子会社合算税制の適用除外基準のうち実体基準及び管理支配基準を満たすかどうかが争われた事案。

相関図

概要

- ■概要

- ■特定外国子会社等の所在地はシンガポールで、非常勤の日本人取締役が現地で重要な職務を負っていたところ、その取締役が非常勤であることや、従業員が派遣社員であることが管理支配基準に反するものとして、タックス・ヘイブン対策税制が適用された事案。地裁も高裁も納税者の主張を認め、納税者勝訴で確定。

- ■裁判所

- 東京地方裁判所 平成24年10月11日判決(川神裕裁判長)(認容)(控訴)(納税者勝訴)

東京高等裁判所 平成25年5月29日判決(原優裁判長)(控訴人国)(棄却)(確定)(納税者勝訴)

争点

判決

東京地方裁判所

→納税者勝訴

東京高等裁判所

→納税者勝訴(確定)

外国子会社合算税制

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)

わが国の内国法人等が、実質的活動を伴わない外国子会社等を利用する等により、わが国の税負担を軽減・回避する行為に対処するため、外国子会社等がペーパー・カンパニー等である場合又は経済活動基準(※以下参照)のいずれかを満たさない場合には、その外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税(会社単位での合算課税)することを規定した税制。

租税特別措置法66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に規定されている。

※経済活動基準は以下の通りである。

①事業基準

(主たる事業が株式の保有等、一定の事業でないこと)

②実体基準

(本店所在地国に主たる事業に必要な事務所等を有すること)

③管理支配基準

(本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること)

④次のいずれかの基準

(1) 所在地国基準

(主として本店所在地国で主たる事業を行っていること)

※ 下記以外の業種に適用

(2) 非関連者基準

(主として関連者以外の者と取引を行っていること)

※ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業、航空機貸付業の場合に適用

また、外国子会社等が経済活動基準を全て満たす場合であっても、実質的活動のない事業から得られる所得(いわゆる受動的所得)については、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税される(受動的所得の合算課税)。

配当等、利子等、有価証券の貸付対価、有価証券の譲渡損益、デリバティブ取引損益、外国為替差損益、その他の金融所得、保険所得、固定資産の貸付対価、無形資産等の使用料、無形資産等の譲渡損益 等を指す。

キーワード

■キーワード

オフィススペース、外国関係会社、外国子会社合算税制。管理支配基準、業務委託、居住者、経済的合理性、実体基準、事務所、シンガポール、人材派遣、タックスヘイブン、賃借料、適用除外要件、レンタルオフィススペース

■重要概念

経済活動基準

東京地裁/両者の主張

納税者の主張

実体基準の内容及び判断基準実体基準の内容は認める。主たる事業を行うために必要となる固定施設の規模は、特定外国子会社等の業種業態によって異なり、問題となる特定外国子会社等ごとにその営む事業の内容から、その必要と認められる程度が判断されなければならない。

また、特定外国子会社等は、かかる固定施設を有していさえすれば実体基準を満たすのであり、当該固定施設を使用する権原がいかなるものであるかは問われない。まして、特定外国子会社等がかかる固定施設を自ら所有又は賃借していることは要件とされていない。

本件では、A社がシンガポール国内で、受注発注形態の小規模の卸売事業を営むために必要と認められる固定施設を有していたかどうかが問題となる。

A社の主たる事業はねじ等の精密機械部品の卸売事業であるが、ASEAN諸国を拠点とする日系企業からの注文を受けてB社やその関連企業であるC社に発注を行う受注発注の形態で、限られた顧客を相手に小規模に営まれていた。このような受注発注の形態で行われる小規模な卸売事業を営むには、少数の従業員や役員の執務スペース、業務上必要となる帳簿類の保管スペース、取扱製品の一時保管スペースがあれば足りる。

A社は、A社各事業年度において、D社からD社のレンタルオフィス内に机1台分のオフィススペース(机、椅子、棚、固定電話を含む。)を賃借し、A社が所有するパソコン1台及びモデムを設置し、A社の営業担当者が営業活動を行うために使用していた。

なお、A社からD社に対する「賃借料」名目での支払は行われず、A社のA社各事業年度に係る損益計算書上も、「賃借料」名目の計上は行われていないが、A社がD社に対して支払っていた「業務委託料」名目の支払の中には、賃借料相当分も含まれていた。

乙は、A社のオフィススペースと同じフロアにある乙の専用の執務室をA社の居住取締役としての職務の遂行のためにも使用し、A社は、D社からオフィススペースと同じフロアにある共用会議室の提供を受け、来客時などに利用していた。

A社がD社のレンタルオフィス内にオフィススペースを賃借し、同所で営業していることを示すため、D社の入口にはA社の看板が掲げられていた

A社は、Eと契約し、Eのシンガポール国内にある倉庫内にA社が取り扱う精密機械部品の保管場所として必要なスペースを確保し、Eの書類保管庫においてA社の古い帳簿書類を保管していた。

なお、A社の新しい帳簿書類については、A社が記帳等の経理事務や営業事務等の周辺事務を業務委託していたD社のオフィススペース内のA社用の棚に保管されていた。e このように、A社は、シンガポール国内に、受注発注の形態で行われる小規模の卸売事業を行うために必要かつ十分な固定施設を有しており、実体基準を満たしている。

被告は、A社がD社から事務所等を賃借していた事実が認められない根拠として、平成17年業務委託契約書及び平成19年業務委託契約書の文言を指摘するがそれは誤りである。そもそもA社とD社との業務委託契約は、A社が設立された2000年(平成12年)2月、原告(A社を代表する取締役)と乙(D社のマネージングディレクター)との間で、① オフィススペースの賃貸借、② 周辺事務業務(経理・総務・営業事務)の業務委託、③ 営業担当者の派遣を内容として口頭での合意により成立したものであり、その後も契約内容に変更はない。他方、平成17年業務委託契約書及び平成19年業務委託契約書は、いずれもA社の設立から5年以上を経て、しかもD社がどの顧客に対しても使用できるように作成した定型フォームを利用したものにすぎないから、上記の各契約書の文言に拘泥すべきではない。

被告は、A社がD社から事務所等を賃借していた事実が認められない根拠として、A社各事業年度に係るA社の財務諸表上、賃借料の計上がないことを指摘する。

しかしながら、賃料の支払の有無の判断においては、当事者が賃借の対価として金員の授受を行っていたか否かにより判断すべきであり、かかる金員が会計上のいかなる項目で処理されていたかに拘泥すべきではない。D社は、A社各事業年度において、自己が提供するサービスの対価を積上げ方式で計算していなかったため内訳は明示されていないが、A社からD社へ支払われた「業務委託料」には、オフィススペースの賃借料、周辺事務の業務委託料及び人材派遣料の3つの性質の支払が含まれていたのであり、A社は、D社に対し、オフィススペースの賃借料を支払っていた。

被告は、D社がA社から業務委託を受けていたのであるから、D社の入口にA社の看板が掲げられているのはむしろ当然であり、A社がD社からオフィススペースを賃借している事実を裏付ける事情とはいえない旨主張する。

しかしながら、D社の入口に看板が掲げられている会社は、D社からオフィススペースを賃借している会社のうち看板を掲げることを希望する会社のみであり、D社が業務委託を受けているだけの会社は含まれていないから、被告の主張は前提を欠く。

被告は、A社がEから倉庫を賃借していた事実が認められない根拠として、主として実際にA社が請求を受けた際の請求書等を提出していないことを挙げるが、原告が書証として提出したものは、A社がEから実際に受領した請求書の一部の写しである。

以上のとおり、A社は、その本店の所在するシンガポールにおいて、その主たる事業である卸売事業を営むために必要と認められる固定施設を有しており、A社は実体基準を満たす。

管理支配基準の内容及び判断基準管理支配基準の内容は認める。

管理支配基準の充足の有無の判定に際し、特定外国子会社等の重要な意思決定が行われた場所、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所その他の状況が勘案されることは認めるが、その余は争う。

上記に掲げた事項は、あくまで管理支配基準の充足の有無を判定する際に総合考慮される諸要素の例示にすぎず、上記の全ての行為が特定外国子会社等の本店所在地国等で行われることを要件としているわけではない。

株主総会についてA社各事業年度において開催された定時株主総会はいずれもシンガポールにおいて、シンガポールの会社法にのっとって招集・開催され、議事録が作成された。原告の参加の方法によって開催地がシンガポールであった事実は影響を受けない。上記定時株主総会においては、A社各事業年度の決算の承認と、任期が満了した役員の再任が行われたが、A社各事業年度には、上記の事項以外に特に株主総会による意思決定が必要となるような重要事項は生じなかった。

重要な意思決定についてA社の定款上、シンガポールの会社法によって株主総会で決議することが要請されている事項以外については、全て取締役が決定する権限を有し、A社には取締役会という機関は存在しない(A社附属定款75条)。

そして、シンガポールの会社法上、取締役による会議の招集手続等については特段の規定は存在せず、A社の定款上、取締役が会議を開くこと自体は義務付けられていないから(A社附属定款81条)、原告と乙が協議して決定を行えば、それがA社の取締役の意思決定となり、両名による協議や決定が行われた場所が、その意思決定が行われた場所となる。A社各事業年度において、本件増資の引受けに係る意思決定を始めとして、C社の増資の引受けの可否や規模等A社の事業に重大な影響を与える可能性のある事項については、緊急の場合を除き、基本的には原告がシンガポールに赴き、2人で会議や打合せを行って意思決定していた。

乙による業務上の意思決定と業務遂行についてA社における意思決定のうち、重要事項であっても各取締役に権限が委任されている事項については、それぞれの取締役が適宜決定を行っていた。

そして、A社のシンガポールの現地法令の遵守の確保、税務申告等に関する事項、A社の経理や資金管理に関する事項、シンガポール国内における販売活動、D社から派遣された営業担当者の指揮監督その他の日常業務の執行に関する管理・運営等、A社の業務上の意思決定の多くはシンガポール在住のA社取締役である乙に委ねられ、その権限は実際に行使されていたが、このような乙による重要事項の決定及びその権限の行使は、いずれもシンガポールで行われており、原告のシンガポール滞在日数が限定されていても、A社はシンガポールで何ら問題なく運営されていた。

日常業務の遂行についてA社各事業年度における顧客の訪問等の営業活動や顧客からのクレーム処理等日々の業務については、D社から派遣された丙及び丁がA社の従業員として行っていた。両名は、これらの日常業務をA社がD社から賃借したD社のレンタルオフィスのオフィススペースで行っていたから、かかる日常業務の遂行場所がシンガポールであることはいうまでもない。

会計帳簿の作成・保管等A社の会計帳簿は、シンガポールにおいて作成され、古いものはEのシンガポール国内の書類保管庫に、新しいものは周辺事務業務を委託していたD社のオフィススペース内のA社用の棚に保管されていた。

以上のとおり、A社では、その重要な意思決定も日常的な業務の遂行もA社の役員及び従業員によってシンガポールで行われており、会計帳簿の作成・保管等もシンガポールにおいて行われている。A社は、その本店所在地国であるシンガポールにおいて独立した法人として、その事業の管理支配及び運営を自ら行っており、管理支配基準も満たす。

被告は、原告は、事実上、A社の株主総会における意思決定権を掌握しているから、原告がどこで意思決定を行ったかが考慮されるべきであるところ、A社各事業年度において、原告の意思決定は、専らシンガポール国外で行われていたとして管理支配基準を満たさない旨主張するが、被告の主張は、個々の株主と株主総会という会社の機関を同視するものであり、失当といわざるを得ない。

被告は、A社の事業上の重要事項については、乙が決定権限を有しておらず、原告が1人で意思決定していたと考えるのが自然であると主張する。

被告は、上記主張の理由として、原告がA社の発行済株式総数の99.9%を保有していること及び乙がA社以外に7社の役員を兼務していることから、乙が原告を差し置いて重要事項の決定権を有していたと考えるのは不自然であると主張するが、被告の根拠とする事情は、いずれも取締役としての権限分配や役割分担には関わりのないものであり理由がない。

被告は、平成17年8月に行われた本件増資の引受けについて原告が単独で意思決定したと認められることを管理支配基準を満たさない根拠として主張する。

しかしながら、本件増資の引受けの可否はシンガポールの法制やA社のキャッシュフローの状態にも関わるため、それらを十分に把握していない原告が単独で決定することは不可能であった。

本件調査時の聞取り結果は、処分行政庁の内部文書にすぎず、原告の発言の全てが記録されたものではなく、その内容も不正確である。本件増資の引受けに際しては、原告がシンガポールに赴いた際に、乙との間で、A社がB社の増資を引き受けることについて基本的には合意したものの、その後、正式にB社から本件増資の引受けの依頼があった際は、A社の財務を担当していた乙が引受可能な金額の上限を判断して本件増資の引受額を決定したのであり、本件増資の引受けは、A社の取締役として原告と乙が主としてシンガポールにおいて2人で話し合って決定したものである。

被告は、乙がD社のマネージングディレクターとして、A社の通常業務について全般的な決定権限を有し、業務を遂行していたことを管理支配基準を満たさない根拠として主張し、その理由として、乙がA社から取締役としての報酬を受け取っておらず、乙がマネージングディレクターを務めるD社が平成17年業務委託契約書に基づいてA社の業務を包括的に受託していることから、乙は平成17年業務委託契約書に基づく業務の遂行としてD社の役員としてA社の通常業務を行い、その対価を得ていたと考えるのが自然であると主張する。

しかしながら、乙がマネージングディレクターを務めているD社がA社から業務の委託を受けることと乙が個人としてA社の取締役に就任することは別の問題であり、乙がA社から個人として役員報酬を受け取るかどうかとD社がA社から業務受託の対価を受け取ることとは無関係である。乙は、D社が業務委託を受けている会社のうち複数の会社の取締役に就任しているが、乙が取締役に就任するのは、乙が個人として当該会社の経営について責任が取れる会社に限られ、各会社の業績等により取締役としての報酬を受け取っている社と受け取っていない社がある。

乙がA社の取締役に就任したのは、友人である原告に依頼されたためであり、A社各事業年度において役員報酬を受領せずにその職務を遂行していたのは、A社の業績がまだそれほど安定しておらず、同じ取締役である原告も報酬を受け取っていなかったからにすぎない。

被告は、丙及び丁は、D社からA社に派遣されていたのではなく、A社から業務委託を受けたD社の従業員として、A社の業務を遂行しており、A社には従業員が存在していなかったことを管理支配基準を満たさない根拠として主張する。

被告は、上記主張の根拠として、①A社各事業年度に係るA社の財務諸表上、従業員に対する給与は計上されておらず、原告が本件調査において給与を支給されている従業員がいないと答えたこと、② 派遣契約が文書化されておらず、平成17年業務委託契約書の文言が、A社がD社に包括的な業務委託を行っているように読み得ること、③ A社がD社の電話及びFAX番号を使用しており、A社の営業担当者の名刺に記載されたメールアドレスがD社のものであること、④ 原告が本件調査において原告がA社の業務についてD社に丸投げであると答えたことを挙げるが、以下のとおり被告の主張する根拠はいずれも誤りである。a A社の営業担当者はD社から人材派遣を受けた者であるから、A社において営業担当者の給与は計上されておらず、A社が直接給与を支払う従業員は存在しなかった。A社のような小規模な会社にとっては、適切な人材を発掘することの困難さやコストの点からみれば、人材派遣を受けることが合理的な選択であったためである。A社各事業年度においてA社からD社に対して支払われていた「業務委託料」には、従業員の派遣料が含まれており、A社各事業年度のうち、平成15年1月から平成17年6月の間は、丙のA社従業員としての貢献に報いるため、A社は、D社に対し、「人材派遣料」を通常の「業務委託料」名目の支払に上乗せして支払い、上乗せ金額の全額がD社から丙に対して支払われていた。被告は、この「人材派遣料」がA社の財務諸表上「sub-contractors’fee」として計上されていることを理由に、この「人材派遣料」はD社がA社の業務を遂行したことへの対価に相当する部分を別途計上したにすぎないと主張するが、上記の「人材派遣料」は、D社らA社に対して「supply manpower」という名目の人材派遣料として請求されており、当該「人材派遣料」がD社から丙にそのまま支払われた事実を無視するものであり妥当でない。

A社各事業年度において、丙及び丁がD社からA社に派遣されていたか否かを、人材派遣に関する契約書が書面化されているか、平成17年業務委託契約書の文言から営業業務の委託が行われていたと読み得るかどうかで判断するのは誤りである。

A社がD社に業務委託していたのは周辺事務業務のみであり、営業活動は委託していない。A社がD社に委託していた周辺事務業務は、定型的な営業事務(インボイスや注文書の発行等の事務作業)等であり、かかる業務は、D社の業務受託部門の従業員により機械的に処理されていたが、丙や丁が従事していた営業活動は、顧客の訪問、取引の獲得、仕入価格・販売価格の交渉等の営業活動や顧客からのクレーム処理等を裁量をもって行う業務であるから、業務の性質が異なる。そして、「業務処理請負」と「労働者派遣」とは、当該労働者を他人の指揮命令に服せしめるかどうかの点等で区別されるところ、本件の場合、周辺事務業務に従事するD社の従業員は、D社の中間管理職や場合によってD社のマネージングディレクターとしての乙の指揮命令に服していたが、委託業務の委託元の取締役である原告による指揮命令には服さず、あくまでも「業務処理請負」であるのに対し、丙及び丁は、A社の営業活動に関し、D社の指揮命令には服さず、A社の取締役としての乙及び原告の指揮命令に服していたのであるから、A社の営業を担当するため、D社からA社に人材派遣されていたものである。

A社は、固有の電話及びFAX番号を保有せず、D社の代表番号と同一の番号を使用していたが、顧客からD社の代表番号に架かってきた電話は、オペレーターにより適切に営業担当者に転送されており、A社の営業担当者がD社のメールアドレスを使用していたのは、コストや手間を考慮した単なる事務上の便宜のためにすぎず、顧客らは営業担当者をD社の従業員ではなく、A社の営業担当者として理解していたから、これらの事情は、A社の営業担当者がA社の従業員でなかったことや、A社がD社に業務を丸投げしていたことを示すものではない。

さらに、被告は、本件調査における聞取り結果の記載をもって、原告がA社の業務についてD社に丸投げであると答えたかのように主張しているが、原告がそのような発言をしたことはなく、そもそも主張の前提を欠いている。エ A社の株主総会がシンガポールにおいてシンガポールの会社法にのっとって開催されていたこと、A社の重要な意思決定がA社の取締役である乙と原告によって役割分担されながら行われており、業務上の意思決定の多くはシンガポール在住の取締役である乙が担っていたこと(したがって、原告のシンガポール滞在日数が限定されていても問題ないこと)、A社の営業を含む日常業務はD社内のA社の事務スペースでD社からA社に派遣された丙及び丁が遂行していたこと、A社の会計帳簿の作成・保管等もシンガポールで行われていたことを併せ考えれば、A社は、シンガポール国内で、受注発注形態の小規模の卸売事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたといえ、A社が、A社各事業年度において、管理支配基準を満たしていたことが認められる。

国税庁の主張

実体基準の内容及び判断基準措置法40条の4第4項柱書きは、特定外国子会社等が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していることを適用除外要件としている(実体基準)。

適用除外要件として実体基準が規定されたのは、独立企業としての実体を備えているというためには、当然、主たる事業を行うに必要な事務所、店舗、工場その他の固定施設を有している必要があるとの考え方に基づくものであり、物的な側面から独立企業としての必要条件を明らかにしたものである。実体基準を満たすというためには、必ずしも固定資産を自ら所有していなければならないわけではなく、事業を行うに必要な事務所、店舗等を賃借している場合も含む。

本件における当てはめA社各事業年度においてA社が所有していた固定資産は器具備品(オフィス機器)のみであることから、シンガポールに事務所、店舗、工場その他の固定施設を所有していなかったことは明らかである。また、A社とD社との間の平成17年8月1日付け業務委託契約書(以下「平成17年業務委託契約書」という。)には、D社が提供するサービスの内容に関する定めはあるものの、A社がD社から賃借する物件や具体的な賃料については何ら定めがない。

A社がD社内の一区画の賃借の対価を支払うこととしたのはA社とD社との間の平成19年7月1日付け業務委託契約書(以下「平成19年業務委託契約書」という。)からである。

したがって、A社各事業年度において、A社がシンガポールで事務所、店舗、工場その他の固定施設を賃借していたことを認めるに足りる的確な証拠はなく、むしろ、A社各事業年度のA社の財務諸表に事務所、店舗等を賃借するための賃借料の計上がないことからすれば、A社各事業年度において、A社が事務所、店舗等を賃借していた事実は認められないというべきである。

原告は、A社が実体基準を満たしていたことの根拠として、A社はA社各事業年度において、D社からD社のレンタルオフィス内に机1台分のオフィススペース(机、椅子、棚、固定電話を含む。)を賃借し、A社の営業担当者が営業活動を行うために当該オフィススペースを使用していたこと、当該オフィススペースの賃借料は、A社がD社に支払っていた「業務委託料」名目の支払の中に含まれていた旨主張する。

しかしながら、上記イのとおり、A社とD社との間の平成17年業務委託契約書に基づきA社がD社から事務所等を賃借していた事実は認められない。平成17年業務委託契約書には、A社がD社から賃借する物件や具体的な賃料について何ら定めがない一方、A社各事業年度経過後に作成された平成19年業務委託契約書においては、A社が、D社から、平成17年業務委託契約書において記載された業務管理サービスと同様の業務管理サービスを同額の対価で受けることとされ、その業務管理サービスに対する対価とは別に、A社が、D社から、1か月当たり500シンガポールドル(以下「SGD」という。)により建物内の一画を賃借する条項が設けられている(平成19年業務委託契約書・1項)に照らせば、A社各事業年度においては、業務管理サービスの対価にA社のD社に対する賃料が含まれておらず、A社がD社からオフィススペースを賃借していなかったことが強く推認されるというべきである。

この点、原告は、A社とD社との間の固定施設の賃貸借については、原告及び乙の口頭による合意があり、平成17年業務委託契約書の文言は重視すべきではない旨主張する。しかしながら、A社とD社との間の業務委託契約関係を明らかにするために契約書を作成するのであるから、仮に、A社が賃借した固定施設を継続して使用していたのであれば、契約書の中で、当該賃貸借契約において賃借する物件を特定し、賃料や賃貸借期間を明示してしかるべきである。

にもかかわらず、平成17年業務委託契約書には、両者間の賃貸借契約の存在をうかがわせる条項がなく、両者の代表者である原告及び乙が、いずれも平成17年業務委託契約書の内容を理解しないままに署名押印したというのはいかにも不自然である。

よって、A社が、A社各事業年度において、D社からオフィススペースを賃借した事実は認められず、原告の上記主張は失当である。

原告は、A社が実体基準を満たす根拠として、乙がA社のオフィススペースと同フロアに執務室を有する点を挙げるが、A社がD社の建物内においてオフィススペースを賃借していなかったことは上記で述べたとおりである。

また、この点をおくとしても、原告がD社内において乙が自由に利用可能であったとする執務室というのはD社の社長室であるから、D社の社長である乙が同社の社長室を利用するのは当然であって、当該事実をもって、A社が実体基準を満たすことの根拠となるものではない。

原告は、A社がD社のオフィススペースを賃借していたことを裏付ける事実として、A社に派遣された営業担当者がD社内部のオフィススペースでA社の営業活動を行っていた旨主張する。

しかしながら、D社とA社の間には人材派遣契約書は存在せず、平成17年業務委託契約書にも派遣人員数、派遣期間等の人材派遣に関する項目は一切ないから、A社に派遣された従業員がいたことを裏付ける的確な客観的証拠は一切ない。

さらに、D社からA社の営業担当者として派遣されていたとするD社の従業員である丙(以下「丙」という。)は、A社の業務を行っていたとする席において、A社とは全く関係がないD社の業務も行っていたこと、A社が賃借していたとするスペースがある部屋には、D社のマネージャーが配置されているが、スペースの賃借会社の従業員が執務する部屋の中にD社のマネージャーが配置されているのは不自然であることに照らすと、丙は、A社の派遣社員としてではなく、本件業務委託契約に基づきD社の業務としてA社の業務を行っており、丙の使用していた席は、そもそも賃貸用のスペースではなく、D社の業務を行うために使用していた丙の専用の業務スペースとみるのが自然である。したがって、丙らA社の営業担当者とされる者が、D社内の一画においてA社の業務を行っていたことをもって、その一画をA社がD社から賃借していたとみることはできない。

原告は、A社がD社からオフィススペースを賃借していた根拠として、A社の看板がD社の入口に掲げられていたことを挙げる。

しかしながら、D社はA社の通常業務について包括的に委託を受けていたのであるから、A社の窓口として、D社の入口にA社の看板を掲げるのは当然のことであり、原告の上記主張に係る事情は、必ずしもA社がD社からオフィススペースを賃借していた事実を裏付けるものではない。

したがって、A社の看板がD社の入口に掲げられていたことをもって、A社が、D社からオフィススペースを賃借していたことの根拠とはならない。(オ) 原告は、A社が実体基準を満たす根拠として、A社はE(以下「E」という。)のシンガポール国内にある倉庫内に事業上必要なスペースを賃借していた旨主張する。

しかしながら、原告が提出した倉庫の使用料等の請求書の「貨物内容」の「重量 寸法」欄には、A社の荷物の重さと面積が記載されるというところ、上記書面の同欄は、いずれも零ないし空欄となっており、実際に当該倉庫にA社の取引物品が保管されていたか疑わしいといわざるを得ない。

なお、仮に、A社が上記倉庫を賃借していたとしても、A社は、シンガポールにおいてその主たる事業を行うに必要な事務所を有していないのであるから、結局、A社は、シンガポールにおいてその主たる事業を行うために必要と認められる程度の固定施設を有していたとはいえない。エ 以上によれば、A社がシンガポールにおいて固定資産を所有していたと認められないことはもちろん、同社が店舗、事務所等を賃借していたと認めることもできないから、A社各事業年度において実体基準は満たされていなかったというべきである。

管理支配基準の内容及び判断基準措置法40条の4第4項柱書きは、その特定外国子会社等が本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていることを適用除外要件としている(管理支配基準)。

適用除外要件として管理支配基準が規定されたのは、独立企業としての実体を備えているというためには、事業の管理、支配及び運営という企業の機能面に着目しても独立企業としての実体を備えている必要があるとの考え方に基づくものであり、機能的な側面から独立企業としての必要条件を明らかにしたものである。

管理支配基準を満たすか否かは、具体的には、取締役会が本店所在地で開かれている等特定外国子会社等が自ら事業の管理支配を行っているかどうかにより判断すべきであり、管理、支配及び運営を自ら行っているかどうかは、特定外国子会社等の株主総会及び取締役会の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を勘案の上判定することとなる。なお、管理支配基準は、必要と認められる常勤役員及び従業員が存在していることを前提としている。

株主総会について本件においては、A社における株主は原告と乙の2名のみであり、原告がA社の発行済株式総数の99.9%を保有していること、シンガポール会社法上、株主総会の決議については、普通決議が出席株主の議決権総数の過半数、特別決議が出席株主の議決権総数の4分の3の賛成をそれぞれ要することからすれば、A社の意思決定は、事実上、原告のみによって行われているということができる。

本件において、管理支配基準を満たしているか否かを判定するに際しては、A社の株主総会における意思決定権を掌握している原告が所在する場所において株主総会の意思決定が行われていたと解すべきである。

そして、A社各事業年度内の平成16年6月30日及び平成17年6月30日に開催されたA社の定時株主総会については、いずれもシンガポール国内において開催された旨の議事録が残されているものの、原告はいずれの日においてもシンガポールには滞在していないのであるから、管理支配基準の判断上、A社の株主総会の意思決定はシンガポールで行われたとは評価することはできない。

平成19年11月2日にされた本件各処分に係る税務調査(以下「本件調査」という。)における原告の回答内容からすれば、A社による平成17年8月に行われたB社の第三者割当増資(以下「本件増資」という。)の引受けの可否については、原告は乙に相談することなく単独で決定していたことが認められる。

また、B社は、A社の取締役において本件増資に係る引受けを承認する約2週間前に、臨時株主総会及び取締役会において、A社を本件増資の引受人とすることを決議していたという本件増資の事実経緯に照らせば、原告は、A社の取締役において本件増資の引受けを了承する前に、単独で本件増資を引き受けることを決定し、B社に対し、あらかじめその旨を伝えていたものと考えられる。

なお、仮に、原告が乙に対し本件増資の引受けの可否について相談をしていたとしても、乙は、A社以外にも複数の会社の役員を兼務していたのであるから、原告を差し置いてA社の経営を左右するような事業上の重要事項についての決定権限を有していたと考えるのは不自然であり、A社の発行済株式総数の99.9%を保有する大株主であり、かつ、A社の取締役であるという原告の立場等に着目すれば、重要事項に関する最終的な決定は原告のみの意思に基づいてなされていたものとみるのが自然である。

以上によれば、原告は、本件増資の引受けというA社の事業上の重要事項の可否について単独で意思決定していたものと認められる。

管理支配基準を満たすためには、その主たる事業を遂行するために必要と認められる常勤役員及び従業員の存在が必要となる。

これは、特定外国子会社等が自ら管理、支配及び運営を行うには、当然、その主たる事業を遂行するため常勤役員と役員からの指示を受け業務を行う従業員が存在していることが前提であると解されるからである。

これを本件についてみると、A社各事業年度において、原告は、B社の常勤専務取締役も務めており、A社各事業年度の大半の期間はシンガポール国外に滞在し、原告がA社各事業年度においてシンガポールに滞在していた期間は合計46日間にすぎなかったから、原告は、A社の通常業務について、ほとんど関与していなかったといえる。

他方で、乙は、A社の通常業務を全般的に執行していながら、A社から職務に応じた報酬を一切支払われていなかったところ、D社はA社から包括的に業務を受託し、業務委託料を受領し、D社の執務室においてA社の業務を行っていたのであるから、乙は、実質的には、本件業務委託契約に基づき、D社が受託したA社の業務を行っていたとみるのが自然である。

しかも、シンガポールの会社法上、現地法人の取締役のうち少なくとも1名は居住者でなければならないとされており、乙が複数の法人の役員を兼務していることを併せ鑑みれば、乙は、本件業務委託契約に基づくD社の業務の一環として、A社の取締役に就任し、A社の通常業務を遂行していたものというべきである。

従業員及び業務遂行についてA社には給与を支給されている従業員は存在せず、損益計算書上も給与の計上は認められない。また、D社とA社の間には人材派遣契約書等のD社からA社へ従業員を派遣していたことを裏付ける証拠はなく、平成17年業務委託契約書にも人材を派遣する旨の項目もない。

なお、原告がD社からA社へ派遣していたと主張するD社の従業員の丙は、その勤務時間のうち3ないし4割程度の時間をD社の業務のために割き、残りの時間にD社の一画においてA社の業務を行っていたのであり、平成17年業務委託契約書にはD社へ包括的にA社の業務等を委託する旨の記載があることやA社がD社の代表番号を使用し、丙らがD社のメールアドレスを使用していたことを併せ考慮すれば、丙及びその後任である丁(以下「丁」という。)は、A社から業務委託を受けたD社の社員として、本件業務委託契約に基づき、A社の業務を遂行していたとみるのが自然である。

以上によれば、A社各事業年度において、A社にはその主たる事業を遂行するために必要な従業員が存在していたとみることはできない。

A社の固定施設の状況A社は、その本店所在地であるシンガポールに、その主たる事業である卸売業を行うに必要と認められる事務所を有していなかったのであるから、物理的にもその事業の管理、支配及び運営を自ら行うことはできなかった。

原告は、株主総会については、その開催地が株主総会による意思決定の場所となるのであり、A社各事業年度において開催された各定時株主総会は、シンガポールの会社法にのっとって招集・開催され、議事録が作成されているとして、原告の参加の方法によって開催地がシンガポールであった事実は影響を受けない旨主張する。

しかしながら、管理支配基準を満たすか否かについては、議事録上の株主総会の開催地や、シンガポール会社法上、株主総会がどこで開催されたと解されるかによるのではなく、実際の意思決定がどこで行われたかによって判断すべきである。

そして、シンガポール会社法上の株主総会決議に関する定めによれば、事実上、A社の意思決定は、発行済株式総数の99.9%を有する原告のみによって行われるといえる。したがって、本件において管理支配基準を満たすか否かを判定するに際しては、原告がどこで意思決定を行ったかが考慮されるべきであり、原告の上記主張は失当である。

原告は、A社が管理支配基準を満たしていたことの根拠の一つとして、A社各事業年度における顧客の訪問等の営業活動や顧客からのクレーム処理等日々の業務については、平成15年1月から平成17年6月までの期間は丙が、同月から平成17年12月までの期間は丁が、それぞれD社からA社に派遣されて遂行しており、丙に対しては、平成15年1月から平成17年6月の間、A社従業員としての貢献に報いるため、A社からD社に対して毎月1000SGDを「人材派遣料」として通常の支払に上乗せして支払っていたと主張する。

原告の上記主張のうち、D社からA社に丙及び丁が派遣されていたとの主張については、A社とD社の間には派遣期間、派遣就業時間等に関する条項を定めた派遣に係る契約は存在せず、当該事実を直接立証する証拠は存在しない。

また、丙は、D社の仕事にも勤務時間のうちの3ないし4割程度を割いていたのであり、平成17年業務委託契約書において、D社がA社に対して提供するサービスの内容について包括的な記載があることを併せ考慮すれば、丙及び丁は、A社がD社から人材派遣を受けた者としてではなく、A社から業務委託を受けたD社の従業員として、本件業務委託契約に基づき、A社の業務を遂行していたと考えるのが自然である。

なお、原告は、丙に対する人材派遣料を通常の支払に上乗せして支払っていたと主張する金員については、A社の損益計算書においては「下請業者費用」(sub-contractors’fee)として計上されていることからすれば、A社は業務委託料のうちD社がA社の業務を遂行したことへの対価に相当する部分を別途計上したにすぎず、原告の上記主張に係る事情は、丙がA社に派遣されていたことを基礎付ける事情たり得ないというべきである。

原告は、A社各事業年度において、A社の事業に重大な影響を与える可能性のある事項については、原告と乙が相談の上で決定していた旨主張する。

しかしながら、上記のとおり、原告は、本件増資の引受けについて、少なくともその可否については乙に相談することなく決定しており、仮に、原告が乙に対し本件増資の引受けの可否について相談をしていたとしても、本件増資の引受けの可否の最終決定は原告のみの意思に基づいてなされていたものとみるのが自然であるから、原告の主張には理由がない。

原告は、丙及び丁は、同人らの使用者たるD社ではなく、A社の取締役である原告及び乙の指揮命令に服していたのであるから、D社は、両名をA社に派遣していたものである旨主張する。

しかしながら、丙及び丁は、本件業務委託契約に基づくD社の業務としてA社の業務を遂行していたのであるから、かかる業務について乙から指揮命令を受けていたとすれば、それはD社の取締役としての立場に基づく指揮命令であったと解すべきである。

また、原告がA社各事業年度においてほとんどシンガポールに滞在せず、D社にA社の業務を包括的に委託し、A社の通常業務にはほとんど関与していなかったことに照らせば、原告がA社の通常業務について従業員を直接指揮命令することを予定する人材派遣契約を締結したとはおよそ考え難い。

そうすると、仮に丙らが原告から指揮命令を受けることがあったとしても、それは業務委託者からの事実上の指揮命令であったと解すべきである。

したがって、丙らがA社の取締役である原告及び乙の指揮命令に服していた旨の原告の上記主張は理由がないというべきである。

なお、仮に、A社にD社の従業員が派遣されていたとしても、当該従業員とA社との間に雇用関係は存在しないのであるから、いずれにしてもA社には、従業員は存在しなかったといえる。

以上によれば、A社は、重要な意思決定機関である株主総会における意思決定がその本店所在地国において開催されているとはいえず、本来であればそこで行われるべき重要な意思決定については原告がシンガポール国外において行っていたこと、業務遂行上の重要事項については原告がシンガポール国外において意思決定を行っていたと認められること、原告及び乙の2名で決定すべき事項についても実質的に原告が決定していたと認められること、役員の職務についても原告は専らシンガポール国外において執行し、乙は業務委託を受けたD社の一員としてA社の日常業務を行っているにすぎないこと、A社には常勤役員及び従業員が存在せず、同社の業務は業務委託先であるD社の従業員が遂行していたと認められること、A社はシンガポールに固定施設を有していないこと等を考慮すれば、A社はその発行済株式総数の99.9%を保有している原告の強い管理、支配の下に置かれており、シンガポールにおいて、独立した企業としてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないのであるから、A社はA社各事業年度において管理支配基準を満たしていない。

東京高裁/両者の主張

納税者の主張

追加主張無し

国税庁の主張

外国子会社合算税制の適用除外要件の主張立証責任について①外国子会社合算税制の適用除外要件を定める措置法40条の4第4項は、同条第1項の例外として規定されていること、②タックスヘイブンに所在する子会社等が配当を全く又はわずかしか行わず、留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得るという考え方からすれば、適用除外要件の充足については、納税者において主張立証する必要があると考えられること、③課税庁にとって、国外に所在する子会社等の実態を把握することは困難であるのに対し、納税者は、子会社等の実態を容易に把握することができること、④同条第6項は、納税者に適用除外要件を満たしていることを明らかにする書類その他の資料の保存を要求していることからすれば、適用除外要件に関しては、納税者が主張立証責任を負っていると解すべきである。

適用除外要件のうちの実体基準について特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」というためには、その賃貸借契約等の中で少なくとも使用することができる場所や施設が特定されており、その契約期間においては、排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有し、かつ、当該施設を実際に主たる営業のために使用していることが必要である。

しかるに、①D社のレンタルオフィススペースについては、常に特定のスペースがA社のために排他的又は独占的に確保されているとは認められないこと、②乙は、A社平成15年12月期(A社の平成15年1月1日から同年12月31日までの事業年度をいい、以下、他の事業年度についても、同様の表現をする。)、A社平成16年12月期及びA社平成17年12月期(以下、これらの事業年度を併せて、「A社各事業年度」という。)において、A社及びD社と法人の住所を同じくする15社ないし19社の役員を兼務しており、原判決が認定した専用の執務室というのは、このような多数の会社の役員を兼ねる乙のD社内における執務室にすぎず、A社が、その固有の執務のために、排他的又は独占的に当該執務室を有し、かつ、当該執務室を実際にA社の主たる事業のために使用しているとは認め難いこと、③A社は、通常、製品を製造場所から得意先に直接出荷しているから、原判決が認定した倉庫も、製品の保管倉庫としての実態を伴っているとはいえないことから、A社は、その事業に必要な固定施設を有していたとは認められない。したがって、A社は、実体基準を満たしていない。

適用除外要件のうちの管理支配基準について乙は、シンガポールにおいて多数の会社の役員を兼務していたから、多数の会社の日常的な業務を兼務しながらA社の全ての業務を責任と権限をもって担当することは、客観的に不可能であり、また、丙ら営業担当者に対してA社の業務について全般的な指揮監督をしていたとは認め難く、重要事項の決定、新規顧客の開拓などを責任をもって担当していたともいえない。

A社の主たる事業は、卸売業であり、その業務の中心は、仕入れ及び販売等の営業全般にあるところ、仕入れについては、仕入れ先であるB株式会社(以下「B社」という。)の専務取締役(平成20年5月以降は、代表取締役社長)であり、A社の取締役でもある被控訴人が、あらかじめ日本において行った包括的な意思決定に従って進められ、販売についても、被控訴人が、日本において、あらかじめ物流や商流の道筋をつけた上で、包括的な指示を出し、その後、A社から業務委託を受けたD社の従業員である丙らが、被控訴人による包括的な指示の範囲内で、取引先を管理していたにすぎない。

このように、A社の卸売業に係る業務の管理、支配及び運営については、被控訴人が日本において行っていたというべきであり、A社が、シンガポールにおいて、その主たる事業である卸売業を自ら管理、支配及び運営をしていたとは認められない。したがって、A社は、管理支配基準を満たしていない。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■実体基準に関しては、特定外国子会社が固定施設を使用していることを証明するためには、賃貸借契約で使用施設が特定され、排他的かつ独占的に使用できる権原が必要であり、実際に主たる営業のために使用していることが求められる。しかし、A社の場合、レンタルオフィススペースが常に排他的または独占的に確保されているわけではなく、多数の会社の役員を兼務する乙の執務室が専用とは認められず、製品の保管倉庫としての実態も伴っていないため、A社は実体基準を満たしていない。

- 納税者

- ■実体基準では、主たる事業を行うための固定施設の規模が重要である。A社は、シンガポール国内で小規模の卸売事業を行うために必要な固定施設を有していた。

■また、管理支配基準では、重要な意思決定が行われた場所や役員の職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所が考慮される。A社の重要な意思決定は、取締役である乙と原告によって行われ、日常業務はD社から派遣された丙及び丁が遂行していた。以上の事実から、A社は、シンガポール国内で、受注発注形態の小規模の卸売事業の管理、支配及び運営を自ら行っており、実体基準と管理支配基準を満たしていたと結論付けられる。

関連する条文

租税特別措置法

40条の4(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

東京地裁/平成24年10月11日判決(川神裕裁判長)/(認容)(控訴)(納税者勝訴)

措置法40条の4第4項柱書きは、特定外国子会社等が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること(実体基準)を適用除外要件としているところ、適用除外要件として実体基準が規定されたのは、我が国に所在する親会社等から独立した企業として実体を備えているというためには、主たる事業を行うために必要と認められる事務所、店舗その他の固定施設を有している必要があるとの考え方に基づくものであり、実体基準は、物的な側面から独立企業としての必要条件を明らかにしたものである。

実体基準が物的な側面から独立企業としての実体があるかどうかを判断する基準であるとすれば、固定施設を有しているというためには、特定外国子会社等が賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用していれば足り、固定施設を自ら所有している必要はないものと解される。また、実体基準を満たすために必要な固定施設の規模は、特定外国子会社等の行う主たる事業の業種や形態により異なると考えられるため、特定外国子会社等が使用している固定施設が必要な規模を満たしているか否かについては、特定外国子会社等の行う主たる事業の業種や形態に応じて判断されるべきである。

A社は、D社が賃借するビルのレンタルオフィススペースのうちの机1台分のスペース(机、椅子、棚、固定電話を含む。)をその営業活動のために使用し、乙はD社の専用の執務室においてA社の取締役としての業務を行い、原告や丙ら営業担当者は、必要に応じてD社の会議室を利用していたことが認められる。

この点、被告は、平成17年業務委託契約書において、オフィススペースの賃貸に関する条項が設けられておらず、A社の会計帳簿上も、D社に対する賃借料名目の支払がなく、D社に対する支払は全て業務委託料とされていることを根拠として、A社はD社のレンタルオフィススペースを賃借していなかった旨主張する。

しかしながら、オフィススペースの賃貸に関する条項は、平成17年業務委託契約書には設けられておらず、平成19年業務委託契約書において初めて設けられたものであるが、本件業務委託契約の内容は、A社の設立後からA社各事業年度までの間、さらには、平成19年業務委託契約書の作成の前後を通じても変更がなかったことがうかがえるところ、本件業務委託契約は口頭で契約が締結され、平成17年業務委託契約書は、A社とD社との間の本件業務委託契約が成立してから5年程度経過後に作成されたものであり、前記のとおり、その書式は、D社と取引のあるどの会社にも使用できるよう定型の書式を用いたものであることが認められ、契約書作成の目的は本件業務委託契約の内容を正確に反映させることにはなかったものと認められること、平成19年業務委託契約書の作成時には、前記のとおり、D社の建物の賃借料が高騰したことに対応するために、レンタルオフィススペースの賃貸料を上記の建物の賃借料に連動させることができるようにする必要があったものと認められることに照らすと、前記のとおり、平成17年業務委託契約書及び平成19年業務委託契約書は、必ずしも本件業務委託契約の内容そのものが正確に記載されたものではない可能性が高い。

また、前記のとおり、D社が本件業務委託契約締結当時、シンガポールにおいて子会社等を設立する日系企業等への業務サポートサービスの提供を始めてそれほど間もないころであって、各サービスの対価を定めた上で積上げ方式で業務委託報酬を算定する方式にしていなかったことが認められるから、オフィススペースの賃借料は、業務委託報酬に含めて支払われていたものと認められる。したがって、この点に関する被告の主張を採用することはできない。

また、被告は、丙ら営業担当者は、D社から派遣されてA社の業務を行っていたのではなく、D社の受託業務を行っていたにすぎない旨主張する。

しかしながら、上記イのとおり、平成17年業務委託契約書は、本件業務委託契約の内容を正確に反映させることを目的として作成されたものではないから、営業担当者の派遣に関する事項が平成17年業務委託契約書に存在しないことは、営業担当者が派遣されていなかったことを推認させる事実とはいえない。

むしろ、前記のとおり、営業担当者は、乙及び原告から指揮監督を受けることはあっても、D社の中間管理職に対する報告等は義務付けられておらず、指揮監督も受けていなかったことが認められるから、A社の営業活動をD社の業務としてではなく、A社の業務として行っていたものと認めるのが相当である(この点、被告は、A社の営業担当者の使用していたオフィススペースとD社のマネージャーの配置関係から、丙ら営業担当者がD社のマネージャーによる指揮監督を受けていた旨主張するが、単なる推測の域を出るものではなく採用することはできない。)。

また、前記のとおり、丙がA社の営業担当者であった間は、丙のA社の業績好転への貢献に報いるために、丙に対する賞与又は増額された給与の原資にするために、A社からD社に対する業務委託報酬が増額されて支払われていることも、人材派遣であることを強く推認させるというべきである。したがって、前記2(11)アのとおり、丙ら営業担当者は、D社から派遣されてA社の営業活動を行っていたものと認められ、この認定に反する被告の主張を採用することはできない。

前記のとおり、A社は、取扱製品を保管するため、Eに必要なスペースを賃借し、会計帳簿類は新しいものはD社の周辺業務を行う担当部署に保管し、古いものはEに保管していたことが認められる。なお、A社がEから倉庫を賃借していたか否かについて、被告が指摘するとおり、甲第3号証の添付資料1-1ないし1-3の請求書写しの重量及び寸法欄は、空欄か零という記載がされており、その理由は不明であるが、同添付資料によれば、Eは、A社に対し、倉庫料と入出庫費用を請求していることがうかがえ、同添付資料が架空のものとは認められず、倉庫の賃借に関する契約書が作成されていないとしても、A社はEから倉庫スペースを賃借していないという被告の主張を採用することはできない。

前記のとおり、A社の扱う精密機械部品は、特殊圧造部品や特殊ねじであるため、取引先となる企業は限定され、大量仕入れや量販にはなじまず、I社やJ社等の取引先から受注を得て、B社及びC社に対して発注し、出来上がった製品を顧客に納入するという受注発注の形態で行われており、取引先となる企業数が10社程度に限られ、売上高合計も日本円に換算すると、約7600万円から1億2000万円程度であったことが認められる。以上のようなA社が小規模な卸売業であることに照らすと、必要となる事務所の規模は小さくて足り、受注発注という形態からすると、シンガポールにおいて取扱製品を保管する必要がほとんどないものと考えられる。

したがって、A社が使用していたD社のレンタルオフィススペース及び乙の専用執務室、Eの倉庫スペースは事務所及び倉庫としては必要な規模と考えられ、A社は主たる事業である精密機械部品等の卸売業を行うために十分な固定施設を有していたものと認められ、実体基準を満たしているものと認められる。

措置法40条の4第4項柱書きは、特定外国子会社等が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること(管理支配基準)を適用除外要件としているところ、適用除外要件として管理支配基準が規定されたのは、我が国に所在する親会社等から独立した企業として実体を備えているというためには、事業の管理、支配及び運営という機能面から見て独立性を有している必要があるとの考え方に基づくものであり、管理支配基準は、機能的な側面から独立企業としての必要条件を明らかにしたものである。

管理支配基準が機能的な側面から独立企業としての実体があるかどうかを判断する基準であるとすれば、前提として、事業を行うために必要な常勤役員及び従業員が存在していることが必要であり、かつ、特定外国子会社等の業務執行に関する意思決定及びその決定に基づく具体的な業務の執行が親会社等から独立して行われていると認められるか否かについては、特定外国子会社等の株主総会及び取締役会の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所等を総合的に勘案することが必要である。

A社には、シンガポールに在住する取締役である乙及び丙ら営業担当者が存在する。イ この点、被告は、A社には常勤役員が存在しない旨主張し、その根拠として、乙が、D社のマネージングディレクター(役員)であり、他に7社の法人の役員を兼務しており、A社からA社各事業年度において役員報酬を受領していないことを挙げる。

確かに、前記のとおり、A社各事業年度において、乙は、A社から役員報酬を受領していないことが認められるところ原告と乙は、A社設立時にA社の経営が軌道に乗るまで無報酬で業務に当たる旨合意しており、実際に、原告自身もA社各事業年度において役員報酬を受領していないことが認められる。

また、乙は、A社各事業年度において、A社以外に7社の法人の役員を兼務していたことが認められるところ、乙が役員に就任するか否かは、単にD社が業務サポートサービスを提供している取引先であるということのみならず、乙自身が当該法人の事業内容について知識を有している等の事情により自己が取締役に就任しても責任を持てると考えた法人に限られ、兼務していた法人の業務成績いかんにより役員報酬をもらっていない法人もあったことが認められるから、D社がA社から業務委託を受けておりその報酬が得られることのみをもって乙がA社の取締役に名目的に就任したものと推認することはできない。

さらに、乙は、シンガポール在住取締役として、A社が法令・規制を遵守するために必要な各種届出等や税務申告を行い、A社の経理及び銀行取引及び為替管理を含む資金管理、営業担当者に対する指揮監督、売掛債権の督促・回収等の業務を行っていたものと認められるから、A社がその本店を置くシンガポールに取締役を置いていなかったものということはできない。

また、被告は、A社には、従業員が存在しない旨主張するところ、丙ら営業担当者は、A社が直接雇用するものではなく、D社から派遣を受けてA社の営業業務を行っていたものと認められるが、特定外国子会社等が親会社等から独立して自ら事業を管理、支配しているといえるためには、居住取締役の指揮監督を受けて実際に日常業務を行う従業員が存在すれば足り、当該従業員について特定外国子会社等自らが直接雇用していることまでは必要ではなく、親会社等以外の第三者から従業員の派遣を受けている場合を含むと解すべきである。

丙ら営業担当者は、D社の中間管理職による指揮監督ではなく、乙又は原告による指揮監督を受けていたものであり、乙による指揮監督はD社のマネージングディレクターとしてではなく、A社の取締役としてされたものと推認するのが相当である。エ したがって、A社に居住取締役及び従業員が存在しない旨の被告の主張を採用することはできない。

A社各事業年度において、A社の株主総会はシンガポールにおいて開催されたものと認められる。この点、被告は、原告がA社の発行済株式総数の99.9%を保有し、シンガポール会社法の定めによれば、A社の意思決定権を原告が掌握しているから、株主総会による意思決定は、原告の所在する場所で行われていたと解すべきである旨主張する。

シンガポール会社法上は、株式会社の株主総会決議には普通決議と特別決議との2種類が存在し、原告の保有株式数は、普通決議及び特別決議のどちらにおいてもその帰趨を決するに足りる割合であることが認められるが、A社各事業年度においては、株主総会の招集及び開催は、シンガポールにおいて行われており、乙は株主として株主総会に参加していることが認められるところ、招集及び開催手続がシンガポールにおいて行われ、株主2名のうちの1名が実際にシンガポールで参加し、その旨の株主総会議事録も作成されているのであるから、A社の株主総会は、その本社が所在するシンガポールにおいて開催されたものと認められる。被告の主張は、A社の大株主である原告の所在地を過度に重視し、大株主の所在地と株主総会の開催地とを混同するものであって採用することができない。

A社にとって経営に重大な影響を及ぼし得る事項としては、重大なクレーム処理に際して顧客との間でA社が大きな損失を被るような合意をする場合や、大口の取引先の獲得が考えられるが、A社各事業年度においては、上記のような経営に重大な影響を及ぼし得る事項は発生せず、A社が行う投資として検討されたのは、関連会社であるB社及びC社が行う増資の引受けをするか否かであったところ、C社が行う増資については、最終的にはA社が引き受けなかったものの、その可否について原告と乙が相談していたこと、B社の行う本件増資の引受けの可否については、原告と乙が相談し、A社の資金繰りの事情により、引受けの総額及び引受けの時期が決定されたことが認められる。

この点、被告は、原告が乙に相談せずに本件増資の引受けの可否を決定し、仮に原告が乙に相談していたとしても、乙もA社の重要事項について意思決定していたとみるのは適当ではない旨主張する。

しかしながら、原告がA社の大株主であることからすれば、原告の意向を無視することはできないと考えられるものの、A社の取締役は原告と乙の2名であり、それぞれの役割分担や権限分配を決め、実際にそのとおりに役割や権限を分担・分配しながらA社の経営に当たり、乙が分担する事項については裁量権を有していたものと認められるから、A社の重要事項について、専ら原告のみが意思決定していたものと推認することはできない。被告の主張は、単なる推測の域を出るものではなく、採用することはできない。

乙は、シンガポールのカンパニーセクレタリー会社に指示してA社の会計帳簿書類を作成させ、前記2(7)のとおり、それらの会計帳簿等は、新しいものはD社に、古いものはEにおいて保管されていたことが認められるところ、上記の指示は、乙のA社の取締役としての権限に基づいてされたものと認められる。

A社がその事業を行うために必要な固定施設を有していたことを考慮すると、A社においては、経営上重要な事項に関する意思決定及び会計帳簿書類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は、いずれもA社の取締役である乙及び丙ら営業担当者により行われていたことが認められるから、A社はその本店所在地国であるシンガポールにおいて、独立した法人としてその事業の管理・支配及び運営を自ら行っていたものと認められる。

以上によれば、A社は、措置法40条の4第4項の適用除外要件を全て満たすことになり、原告の本件各係争年分の雑所得の金額には、A社の課税対象留保金額を含める必要がないこととなるから、原告の本件各係争年分の納付すべき税額は、平成16年分については12万2000円、平成17年分については30万9200円、平成18年分については20万1100円であったと認められ、これらの金額は、別表2ないし4の「更正処分等」の「納付すべき税額」欄記載の本件各更正処分における本件各係争年分の納付すべき税額を下回るから、本件各更正処分は、上記の本件各係争年分の納付すべき税額を上回る部分についていずれも違法であり取消しを免れない。

なお、訴状の請求の趣旨第1項には、原告の平成16年分の総所得金額1214万4000円を超える部分の取消しを求める旨の記載があるところ、原告の平成16年分の総所得金額は1214万4218円と認められ、同年分の納付すべき税額は12万2000円であって、上記請求の趣旨第1項記載の税額と同一であることからすると、原告は総所得金額についても上記金額を超える部分について取消しを求める趣旨であって、1214万4000円を超え1214万4218円を下回る部分について取消しを求める趣旨ではないと解されるため、請求の趣旨第1項の上記の記載は誤記と認める。

本件各賦課決定処分の適法性について過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実がある場合に科されるものであるところ、原告がした本件各係争年分に係る確定申告(平成17年分については修正申告)における申告納税額は、上記の本件各係争年分の納付すべき税額と同額であるから、原告には過少申告による納税義務違反の事実は認められないことになる。

したがって、本件各賦課決定処分はその前提を欠くものであって、いずれも違法であり取消しを免れない。よって、原告の請求はいずれも理由があるからこれらを認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高裁/平成25年5月29日判決(原優裁判長)/(控訴人国)(棄却)(確定)(納税者勝訴)

控訴人は、措置法40条の4の条文の構造、国外に所在する子会社等の実態を把握することの難易性等から、同条4項の適用除外要件に関しては、納税者が主張立証責任を負っていると解すべきであると主張する。

しかしながら、措置法40条の4第4項において、同条1項の規定は、4項が規定する場合に該当するときは、適用しないとされているからといって、これを、4項の要件が充足されたときに1項の規定は適用しないと解すべきなのか、あるいは、4項の要件が充足されないときに1項の規定を適用すると解すべきなのかは、条文の構造だけからでは決められない。

また、外国子会社合算税制については、タックスヘイブンに所在する子会社等が配当を全く又はわずかしか行わず、留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得るという考え方がその根底にあるとしても、「別個の法人格を有する外国法人の所得を株主の所得に算入するような措置は極めて異例なものといえる」とも評されていることからすれば、税の回避を推認し得るということが、適用除外要件の充足を納税者において主張立証する必要があるということに直ちに結び付くものではない。

すなわち、本来合算されるべきものであれば、適用除外要件があることによって合算を免れるということになろうが、本来合算されるべきでないものであれば、適用除外要件がないことによって、初めて合算が許されるということになろう。さらに、国外に所在する子会社等の実態の把握についても、もともと、税金訴訟では、納税者側の事情が主張立証の対象となることが多い(国の事情や純然たる第三者の事情が主張立証の対象となることは、通常は、想定されない。)のであるから、主張立証責任を決めるに当たって、証拠への近さは、あまり重視すべきではないと考えられる。

その上、本件において、控訴人が、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」の情報交換を定めた条項(以下「本件情報交換条項」という。)に基づき、シンガポール税務当局から情報を収集したように、国には、外国との間の租税条約や租税協定によって、相手国の税務当局を通じて納税者の国外の子会社等の情報を収集する手段が用意されている。

したがって、課税庁にとって、国外に所在する子会社等の実態を把握することが困難であるとはいい難い。そして、措置法40条の4第6項が、納税者に適用除外要件を満たしていることを明らかにする書類その他の資料の保存を要求しているとしても、そのことは、税金訴訟における主張立証責任と直接関係はない。

控訴人は、過少申告加算税を課さない旨を定めた国税通則法の規定の主張立証責任に関する裁判例及び居住用財産の譲渡所得の特別控除を定めた措置法の規定の主張立証責任に関する裁判例を挙げて、これらの裁判例では納税者に主張立証責任があるとされているから、外国子会社合算税制の適用除外要件についても、納税者に主張立証責任があると解すべきであると主張するが、前者の制度は、後者の制度とは、その趣旨、条文の構造等を異にしており、参考にできるものではない。

かえって、控訴人が適用除外要件のうちの管理支配基準の解釈を明らかにするために提出した裁判例は、管理支配基準を充足していないこと(より正確にいえば、「管理支配基準を充足していないことの評価根拠事実」)の主張立証責任は国にあるとの前提で主張整理を行っている。

また、控訴人は、浅妻章如教授の「租税特別措置法40条の4第3項CFC税制適用除外要件中の実体基準・管理支配基準に関する意見書」(乙68)を提出し、その中には、立証責任に触れる部分があるが、その内容は、「CFC税制に関する立証責任について確定的なことは言いにくいが、規定の構造に照らしても証拠との距離に照らしても、通常の課税要件の立証責任・・・と比べると、本件の適用除外要件の立証責任は、幾分か納税者側に厳しい負担を配分することとなる・・・ものと思われる。」というにとどまり、感想の域を出ないものである。

これに対し、課税取消訴訟におけるタックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件について、乙60の裁判例を基に、「適用除外要件-管理支配基準の評価根拠事実」(より正確にいえば、「適用除外要件-管理支配基準を充足していないことの評価根拠事実」)を抗弁と説明している。したがって、当審における控訴人の主張は、採用することができない。

控訴人は、特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」というためには、使用することができる場所や施設が特定され、排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有すること等が必要であるところ、①D社のレンタルオフィススペースは、特定性や排他性・独占性の要件を欠き、②乙の専用執務室は、排他性・独占性及びA社のために実際に使用しているとの要件を欠き、③Eの倉庫は、製品の保管倉庫としての実態がないから、A社は、その事業に必要な固定施設を有していたとは認められず、したがって、実体基準を満たしていないと主張する。

そこで、「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」との意義につき、使用することができる場所や施設が特定され、排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有すること等が必要であるかどうかはさておき、これらの要件が必要であるとして、控訴人が主張する上記①から③までの点について、以下、順次検討する。

まず、D社のレンタルオフィススペースについてみると、A社各事業年度に該当する平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間において、D社は、シンガポールのXにあるビル(以下「旧ビル」という。)に本社及びレンタルオフィスを置き、A社は、そのレンタルオフィス内の机1台分のオフィススペースを賃借していたがA社が賃借していたオフィススペースが特定されていなかったり、A社が排他的かつ独占的に当該スペースを使用することがなかったとの事実をうかがわせる証拠はない。

控訴人は、D社は、レンタルオフィススペースにおける机の数を超える数の法人に対して.同スペースを賃貸しており、同スペースを日単位又は時間単位で賃貸する事業も行っていたから、A社は特定のオフィススペースを賃借しているものではなく、排他的又は独占的にA社の賃借スペースが継続して確保されているものでもなかったと主張する。

しかしながら、控訴人が上記主張の根拠とする乙58の1は、1枚目のTOPICSの日付から分かるとおり、平成23年6月28日以降のD社のホームページであり、D社は、平成19年7月頃、本社及びレンタルオフィスを旧ビルからYにあるビル(以下「新ビル」という。)に移転しているのであるから、乙58の1は、旧ビルにおけるレンタルオフィススペースの形態を明らかにするものではない。

また、仮に、D社がレンタルオフィススペースにおける机の数を超える数の法人に対して同スペースを賃貸したり、一部に日単位又は時間単位で賃貸する事業を行っていたとしても、平成12年の設立時からA社各事業年度に至るまで年単位でオフィススペースを賃借し、今後も賃借することが想定されるA社に対する賃貸場所が、特定されず、移動していたとは、およそ考えられない。

控訴人は、の賃料とD社の平成24年時点の日貸しの賃料との比較も主張するが、いずれも、A社各事業年度とは時期が違い、場所も違うのであるから、この比較を基にA社が賃借していたオフィススペースが排他的又は独占的ではなかったといえるものではない。

なお、甲1(異議決定書)には、被控訴人が本件各処分の取消しを求めてした異議申立てに係る調査において、被控訴人が、調査担当職員に対し、「(A社の)机の場所はD社によって管理され固定されていない。」と申述したとの記載があるが及び乙50(調査報告書)には、上記の内容の記載はなく、甲24(被控訴人の陳述書)には、調査担当官から、使用する机1台分のスペースはどうやって決まるのかと聞かれ、どのスペースが割り当てられるかはD社が指定したと答えただけであるとの記載があるから、甲1の上記部分を記載のとおりに理解することはできない。控訴人は、上記以外にも、①乙が原審における証人尋問で示しA社のオフィススペースの場所と甲が平成24年11月にシンガポール税務当局の調査官に示したA社のオフィススペースの場所とが異なるから、A社各事業年度におけるA社のオフィススペースの場所も特定されていなかったとか、②D社と業務委託契約を締結してオフィススペースを賃借している他の会社から控訴人が平成25年1月に聴取したところによると、同社のオフィススペースの場所は特定されていないから、D社は、一般的に、オフィススペースを賃貸する際に、その場所を明確に特定していないとも主張する。

しかしながら、上記のとおり、D社は、平成19年7月頃に本社及びレンタルオフィスを旧ビルから新ビルに移転しているのであって、乙がシンガポール税務当局の調査官に示したというA社のオフィススペースの場所は、平成24年11月時点の場所(新ビルにおける場所)であると考えられること、そして、平成25年1月に控訴人が聴取したという他の会社の例を一般化することも、相当でないと考えられることからすれば、上記①及び②の事実があるからといって、A社各事業年度においては旧ビルにあったD社のレンタルオフィスにおけるA社のオフィススペースが特定されていなかったとは推認することができない。

また、控訴人は、丙が、甲14(陳述書)において、A社からの受託業務のみならず、D社が受託した韓国関連の商社業務も行っていたと陳述記載していることから、当該机がA社の専用の机やスペースであったとみることはできないとも主張するが、D社とA社との間でオフィススペースの賃貸借が合意されていた以上、丙の仕事の内容によって賃貸借の内容が変質するものではない。

さらに、控訴人は、室内のレイアウトからして、丙が業務を行っていたのは、レンタル用のスペースではなく、D社の執務室にあった丙自身に割り当てられた机であり、A社のオフィススペースは業務のために使用されていなかったとも主張する。しかしながら、上記主張は、訴訟の最終盤になって出てきた全くの推測に基づく主張である。そうすると、D社のレンタルオフィススペースについて、A社の賃借スペースが特定されていなかったとか、A社の賃借スペースとして排他的又は独占的に確保されていなかったとか、丙がA社の業務のために使用していなかったなどの控訴人の主張は、いずれも採用することができない。

次に、乙の専用執務室についてみると、当該執務室は、D社の業務や甲が取締役を兼務する会社〔乙66(平成24年12月10日付け調査報告書)によれば、乙が役員に就任していた会社は、D社とA社を除き、平成15年度末には14社、平成16年度末には16社、平成17年度末には18社に及ぶが、各会社の業務にどの程度携わっていたかは明確ではない。〕の業務のほか、A社の職務の遂行のためにも使用されていた。

控訴人は、乙の専用執務室がA社のみならず他の多くの会社の役員としての執務にも使用されていたのでは、A社が排他的又は独占的に執務室を有し、A社の業務を主に遂行するために当該執務室を「固定施設」として独立して使用していたとは認め難く、また、乙が、D社の専用の執務室でA社の業務を行っていても、D社とA社との賃貸借契約に基づくものではないから、正当な権原に基づき「固定施設」を使用しているとの要件も欠くと主張する。しかしながら、特定外国子会社等の役員が他の会社の役員を兼務すること自体は、何ら禁じられていないところ、役員を兼務する会社の所在地が同一である場合には、役員としての執務室が複数になることは現実的ではない。

この場合、当該執務室が物理的な場所としては一つの部屋であったとしても、その部屋で当該会社の業務を独立して行っているとみることができる限り、観念的には、その部屋は、各会社の個々の執務室としての性格を持つとみるべきである。上記認定のとおり、乙は、その専用執務室で、A社の職務の遂行を独立して行っていたとみることができるのであるから、その限りでは、当該執務室は、他の者との関係で、排他的かつ独占的な執務室であり、A社の職務の遂行のため独立して使用されているということができ、したがって、また、その使用は、正当な権原に基づくものであるということができる。

さらに、Eの倉庫についてみると、甲29(E作成のA社宛て請求書)は、「倉庫料、出入庫手数料」の請求書であるから、甲29によれば、平成15年1月から6月までの間に、A社は、B社から仕入れた製品につき、Eを乙仲として使い、通関業務を代行してもらったほか、Eの倉庫に製品を保管していたことが認められる。

上記の請求回数及び請求額からして、保管を依頼したものが会社の書類であったとは解されない。したがって、A社は、Eと契約し、Eのシンガポール国内にある倉庫内にA社が取り扱う精密機械部品の保管場所を確保し、必要なスペースを賃借していた〔引用に係る原判決「事実及び理由」の第3の2(6)〕のみならず、A社各事業年度において、Eの倉庫を製品の保管場所として使用していたということができる。乙67の2(本件情報交換条項に基づくシンガポールの税務当局からの回答文書)には、Eのディレクターが、「EはA社が輸入した製品を保管していない。」と回答したとの記載があるが、乙67の2の作成日からして、この事情聴取は、平成24年11月にされたものであり、Eのディレクターの上記回答が平成15年1月から平成17年12月までのことを念頭に置いたものであるかは、甚だ疑問である。

そして、上記のとおり倉庫料の記載のある請求書があることも踏まえれば、乙67の2の上記記載は、A社がA社各事業年度においてEの倉庫を製品の保管場所として使用していたとの上記認定を左右するものではないというべきである。

以上によれば、特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づいて固定施設を使用している」との意義につき、特定性、排他性、独占性等の要件が必要であるとの控訴人の主張を前提としたとしても、A社が実体基準を満たしていないとは認められないから、当審における控訴人の主張は、採用することができない。

適用除外要件のうちの管理支配基準について控訴人は、乙は、多数の会社の役員を兼務していたから、A社の全ての業務を担当することは客観的に不可能であり、新規顧客の開拓などを担当していたともいえず、A社の仕入れ及び販売は、被控訴人が日本で行った包括的な意思決定に従って、丙ら営業担当者が行っていたにすぎない(すなわち、A社の卸売業に係る業務の管理、支配及び運営は、被控訴人が日本において行っていた)から、A社は管理支配基準を満たしていないと主張する。加えて、控訴人は、乙がA社から役員報酬を受け取っていなかったことは、A社において重要な権限を有しておらず、日常的な業務を担当していなかったことの証左であり、乙が資金管理権限を有していたとは考え難いとも主張する。

しかしながら、被控訴人が当審で提出した甲26(A社の取扱製品に関する月次粗利益レポート)によれば、A社が平成17年1月から6月までの間に行った取引をみても、各製品についての粗利益率には、大きなばらつきがある〔例えば、同年1月の取引では、粗利益率の高いもの(41.9162%)と低いもの(マイナス12.5645%)とで、50ポイント以上も差がある〕ことが認められるから、A社の取扱製品の取引条件については、A社の営業担当者と仕入先又は販売先との間で個別の交渉が行われていたことがうかがわれる。

さらに、被控訴人が当審で提出した大部の書証である甲27(A社が販売先に発行した製品の販売代金の請求書及びその月次一覧〉及び甲28(A社が仕入先から受領した製品の仕入代金の請求書及び梱包明細書並びに請求書の月次一覧)によれば、平成17年1月から6月までの間でも、A社は、合計297件の販売取引を行い、合計69件の仕入れを行ったことが認められるが、A社の取引は、顧客から受注を得て、B社ほか1社に対して発注し、出来上がった製品を顧客に納入するという受注発注の形式で行われていたのであるから、上記のとおり多数の販売取引があったということは、それだけ、A社の営業担当者が販売先と交渉をしていたことを意味するというべきである。

そして、平成17年1月から6月までの間において、A社の取扱製品について、不良品であるとのクレーム、製品の発送間違い、仕様変更の申出等、多種の非定型な事態が発生していたことが認められるから、A社の営業担当者がこれらの事態の解決に当たったことが推認される。

以上のA社の取扱製品についての通常の販売及び仕入れに関する交渉やクレームへの対応等をA社の営業担当者が行うに当たっては、当然、シンガポールにおいてこれを指揮監督する人物を必要としたものと考えられ、その人物としては、乙しか考えられない。

したがって、上記の各書証は、乙が、A社の営業担当者に対する指揮監督を行い、日常的な営業活動や顧客からのクレーム対応、売掛債権の督促・回収などの業務を執行していたとの認定を十分裏付けるものである。

また、乙が、A社の経理や銀行取引及び為替管理を含む資金管理を行い、米ドル口座、日本円口座、SGD口座の各残高を把握しつつ、各種の支払をチェックして承認するなどし、通常の取引については、無制限の権限を有していたことも裏付けられる。

このようにみると、乙が多数の会社の役員を兼務していたからといって、乙がA社の全ての業務を担当することが客観的に不可能であるとはいうことができないし、乙がA社から役員報酬を受け取っていなかったことは、上記の認定に影響を及ぼすものではない。

そもそも、控訴人は、原審の敗訴判決を受けるや、本件情報交換条項に基づき、シンガポール税務当局に対し情報収集を依頼したものである)が、本件では、平成15年1月から平成17年12月までのA社の実態が問題になっているにもかかわらず、平成24年時点での情報の収集にとどまっているのであって、そのことだけでも、乙67の2(回答文書)の証拠価値は、薄いものといわざるを得ない。

しかも、既に触れたとおり、D社は、平成19年7月頃に本社及びレンタルオフィスを旧ビルから新ビルに移転しており、事務所の面積及びレイアウトも、本件で問題となっている時点とは異なっている。また、乙については、原審で証人尋問が行われているところ、その後に被控訴人側の立会いがないまま乙から事情を聴取しても、その証拠価値は、薄いというべきである。

さらには、D社と取引があるといっても、A社との類似性があるかないかも分からない別の会社の事情をもって、A社の場合も同じであろうなどと推認することはできない。控訴人は、原判決の「A社においては、経営上重要な事項に関する意思決定及び会計帳簿書類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は、いずれもA社の取締役である乙及び丙ら営業担当者により行われていた」との認定を種々非難するが、この認定を否定する有効な証拠を、結局、提出することができなかったのである。したがって、当審における控訴人の主張も、採用することはできない。

以上によれば、被控訴人の請求はいずれも理由があり、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所 判示要旨

- 1.

- ■A社が小規模な卸売業であることに照らすと、必要となる事務所の規模は小さくて足り、受注発注という形態からすると、シンガポールにおいて取扱製品を保管する必要がほとんどないものと考えられる。したがって、A社が使用していたレンタルオフィススペース及び専用執務室、倉庫スペースは事務所及び倉庫としては必要な規模と考えられ、A社は主たる事業である精密機械部品等の卸売業を行うために十分な固定施設を有しており、実体基準を満たしているものと認められる。

東京高等裁判所 判示要旨

- 1.

- ■控訴人は、措置法40条の4の条文の構造、国外に所在する子会社等の実態を把握することの難易性等から、同条4項の適用除外要件に関しては、納税者が主張立証責任を負っていると解すべきであると主張する。しかしながら、外国子会社合算税制については、税の回避を推認し得るということが、適用除外要件の充足を納税者において主張立証する必要があるということに直ちに結び付くものではない。さらに、控訴人が、情報交換条項に基づき、シンガポール税務当局から情報を収集したように、国には情報を収集する手段が用意されているから、課税庁にとって、国外に所在する子会社等の実態を把握することが困難であるとはいい難い。

■控訴人は、特定外国子会社等が「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用している」というためには、使用することができる場所や施設が特定され、排他的かつ独占的にその施設等を継続的に使用することができる権原を有することが等が必要であるところ、A社は固定施設を有していたとは認められない旨主張する。しかしながら、A社が賃借していたレンタルオフィス内の机1台分のオフィススペースが特定されていなかったり、A社が排他的かつ独占的に当該スペースを使用することがなかったとの事実をうかがわせる証拠はない。

認定事実

■原告は、日本に住所を有する者であり、A社平成15年12月期(A社の平成15年1月1日から同年12月31日までの事業年度をいい、以下、他の事業年度についても同様の表現をする。)、A社平成16年12月期、A社平成17年12月期(以下、これらの事業年度を併せて、「A社各事業年度」という。)の間、埼玉県志木市に本店を置く精密ねじ等の製品を製造するB株式会社(以下「B社」という。)の常勤専務取締役を務めており、平成20年5月29日、B社の代表取締役に就任し、現在も引き続き代表取締役の地位にある。

■A社は、B社及びその関連会社であるC(以下「C社」という。)の製造する精密ねじ等の製品を東南アジアの日系企業に販売するために平成12年2月3日にシンガポールにおいて設立された株式会社である。原告は、同年12月15日以降、A社の発行済株式総数7800株のうちの7799株を保有する株主であり、A社各事業年度の終了時におけるA社の取締役2名のうちの1名である。

■措置法40条の4第1項は、同項各号に掲げる「居住者」に係る外国関係会社のうち特定外国子会社等が適用対象留保金額を有する場合、その適用対象留保金額のうち、課税対象留保金額に相当する金額は、その者の雑所得に係る収入金額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の属する年分のその者の雑所得の計算上、総収入金額に算入すると規定しているところ、日本に住所を有する原告が直接保有する株式数の占める割合が100分の50を超えていることから、A社は措置法40条の4第2項1号所定の「外国関係会社」に該当し、また、上記の割合は100分の5以上であることから、原告は、措置法40条の4第1項1号所定の「居住者」に該当する。

■したがって、A社は、同号所定の「居住者」に該当する原告に係る「外国関係会社」に該当する。

■A社は、本件各係争年分に係る全期間、シンガポールに本店を有しており、A社は、シンガポールの法人税に関する法令(我が国の法人税法(A社平成15年12月期については平成15年法律第8号による改正前のもの、A社平成16年12月期については平成16年法律第88号による改正前のもの、A社平成17年12月期については平成17年法律第21号による改正前のもの。以下同じ。)69条1項所定の外国法人税に関する法令をいう。)により、A社各事業年度の所得に対して我が国の法人税に相当する租税が課された。

■このA社各事業年度の所得に対して課される租税の額は、当該所得の金額の100分の25(租税特別措置法施行令(平成16年分については平成16年政令第105号による改正前のもの、平成17年分については平成17年政令第103号による改正前のもの、平成18年分については平成18年政令第135号による改正前のものをいい、以下「措置法施行令」という。)25条の19第1項2号所定の割合)以下であり、我が国における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令に定める外国関係会社に該当するから、A社は、措置法40条の4第1項に規定する「特定外国子会社等」に該当する。

■乙は、A社の発行済株式総数7800株のうちの1株を保有するA社の取締役であり、シンガポールに在住している。

■乙は、昭和63年にシンガポールで設立されたD(以下「D社」という。)のマネージングディレクターであり、同社の業務委託・経営コンサルタント部門は、シンガポールにおいて、事務所設備の賃貸、業務サポートサービスの提供及び営業担当者の派遣を行っている。

■A社とD社との間の業務委託契約A社は、A社の設立時に、D社との間で、A社の周辺事務業務(経理・総務・営業事務)等につき業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)を締結した(ただし、本件業務委託契約の内容として、上記周辺事務業務の委託以外に何が含まれているかについては争いがある。)。

■原告は、本件各係争年分の所得税の確定申告について、別表2ないし4の「確定申告」欄及び「修正申告」欄の「年月日」記載の各日において、同欄の総所得金額及び納付すべき税額のとおり確定申告及び修正申告をした。

■甲府税務署長は、平成20年3月11日、原告に対し、別表2ないし4の「更正処分等」欄記載の総所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額が相当であるとして、本件各処分をし、そのころ、これらを原告に通知した。

■原告は、平成20年5月9日、甲府税務署長に対し、本件各処分の取消しを求めて異議申立てをしたところ、甲府税務署長は、同年8月8日、上記異議申立てを棄却する旨の決定をし、そのころ、これを原告に通知した。

■原告は、同年9月5日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の取消しを求めて審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、平成22年9月2日、上記審査請求を棄却する旨の裁決をし、そのころ、これを原告に通知した。

■原告は、平成22年12月22日、本件訴えを提起した。

(補足)レンタルオフィス事件とは

事業に必要な事務所を有するか(実体基準)、現地で事業の管理支配をしているか(管理支配基準)

■レンタルオフィス事件は、居住者の保有する外国法人について、外国子会社合算税制の適用除外基準のうち、実体基準及び管理支配基準を満たすかどうかが争われた事案である。

■日本法人である納税者は、日本で精密機械の部品を製造するメーカーであり、シンガポール法人であるA社を通じて東南アジア地域における販売活動を御成っておる。納税者とA社に直接の資本関係はないものの、納税者の代表者であり、A社の役員でもある納税者の代表取締役がA社の株式の99.99%を所有しており、実質的な親子関係である。なお、残りの0.01%はA社共同役員である乙(シンガポールの居住者)が保有している。

■A社の事業の特徴として、東南アジア市域の日系企業から製品の注文を受けた上で、これを納税者などの工場に発注して納品する、いわゆる受注・発注による販売がなされる。特に在庫を保有する必要はなく、単に売買の間に入る商社機能が中心であり、その主な業務は顧客への営業活動のみであった。

■さらに、このA社の業務は別のシンガポール法人であり、共同役員が代表者であるD社に業務委託されていた。D社は現地企業のためにレンタルオフィスや人材派遣などのコーポレートサービスを提供する会社であり、納税者やA社との資本関係はない。本件では、業務委託契約に基づき、D社からA社に対して、D社のオフィス内で机1台、PC1台のスペースが提供され、またD社の従業員のうちの1名が営業スタッフとして提供されていた。

■以上のような事実関係の下、納税者がシンガポールにおいて、事業に必要な事務所を有すると言えるか(実体基準)、現地で事業の管理支配をしていると言えるか(管理支配基準)の2点が争われた。

編集者コメント

■実体基準について、課税当局は、レンタルオフィスはD社の社内であって納税者には固有の事務所と言えるだけの実体がない旨を主張した。これに対して、東京高裁は、レンタルオフィスであっても専用のスペースを使用できる権原があればよく、また、その規模は事業の内容に応じたものであれば十分であり、本件のゆおに営業スタッフがいれば業務を行える場合は机1台、PC1台の小規模なスペースでも実体基準は満たされるとした。

■管理支配基準については、課税当局は、現地の役員はD社の代表者として複数の会社の役員を兼務する者であり、A社の管理支配がなされていた場所は主要株主である納税者が居住する日本である旨を主張した。これに対して、東京高裁は、管理支配基準が独立企業としての実体があるかどうかを判断する基準であることを踏まえた上で、その判断要素として、以下のものを示した。

■「事業を行うために必要な常勤役員及び従業員が存在していることが必要であり、かつ、特定外国子会社等の業務執行に関する意思決定及びその決定に基づく具体的な業務の執行が親会社等から独立して行われていると認められるか否かについては、特定外国子会社等の株主総会及び取締役会の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所等を総合的に勘案することが必要である。」その上で、東京高裁は、原紙で株主総会が開催されており、共同役員も現地で実質的な業務執行を行っていたと認められることから管理支配基準も満たされると判断した。

■事業に必要な事務所を有すると言えるためには、物件を所有する必要は無く、その賃借でよいことは当然であろうが、建物の独立した一区画の賃借ではなく、その一部の専用スペースでも足りると判断されたことに本判決の意義がある。

重要概念/経済活動基準

経済活動基準を満たさない外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度

■経済活動基準を満たさない外国関係会社に係る会社単位の合算課税制度

外国関係会社が特定外国関係会社に該当しない場合であっても、以下の4つの経済活動基準を1つでも満たさないときは、会社単位の合算課税制度が適用される。

①事業基準

主たる事業が一定の列挙された受動的な事業(株式保有業、債権保有業、知的財産提供業、船舶・呼応空気貸付業)に該当しないこと。ただし、株式保有業であっても25%以上の株式を保有する複数の子会社の統括業務(事業方針の決定や調整によって収益性の向上を図る業務)を行う場合には同基準を充足する。

②実体基準

主たる事業を行うために必要な事務所等を本店所在地国に有していること。これは現地で実体を伴う経済活動をしていることも求めるものであり、事務所等は必ずしも自ら保有しなくともよく、賃貸の場合も同基準を充足する。

③管理支配基準

本店所在地国において事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。これは現地で実質的な経営がなされていることを求めるものであり、その判断に当たっては、株主総会・取締役会の開催場所や役員等による意思決定の場所が重要な要素となる。

④非関連者基準又は所在地国基準

特定の業種(金融業、卸売業、運送業等)の場合、非関連者取引が全体の50%超であること。その他の業種の場合、主たる事業活動の場所が本店所在地国の国内であること。なお、実際の製造を本店所在地国以外で行ういわゆる来料加工事業であっても、重要な事業を通じて製造に主体的に関与すると認められる場合には同基準を充足する。

併せて読みたい/デンソー事件

外国子会社合算税制(措置法66条の6)の適用の有無(原告子会社の主たる事業は何か)(最裁平成29年10月24日)

■納税者はシンガポールに100%子会社を設立していたが、課税庁より、当該子会社は外国子会社合算税制の適用対象であるとして更正処分を受けた。争点は、当該子会社の主たる事業が、外国子会社合算税制の適用対象となる、株式保有業に該当するかどうかである。

■地裁は、当該子会社は株式の配当による所得金額は多いものの、実体的な事業活動が現実に行われているとして外国子会社合算税制の適用除外要件の一つである事業基準を満たすと判示し、納税者の主張を認めた。

■高裁は、当該子会社は株式の保有を「主たる事業」とするもの、すなわち、株式保有業を目的とするものであり、納税者の主張する地域統括業務は、株式保有事業に含まれる一つの業務にすぎず、株式保有業と別個独立の業務とはいえないとして、外国子会社合算税制の適用除外要件の一つである事業基準を満たさないと判示し、納税者の主張を退けた。

■しかし、最高裁では、再び判断を覆し、当該子会社の行っていた地域統括業務は、相当の規模と実体を有するものであり、事業活動として大きな比重を占めていたということができるとして、地域統括業務が主たる事業であったと認定。当該子会社は外国子会社合算税制の適用除外要件の一つである事業基準を満たすと判示し、再び納税者の主張を認めた。納税者勝訴で確定。