レポ取引事件

目次

レポ差額は所得税法161条の「貸付金」の「利子」に該当しない

概要

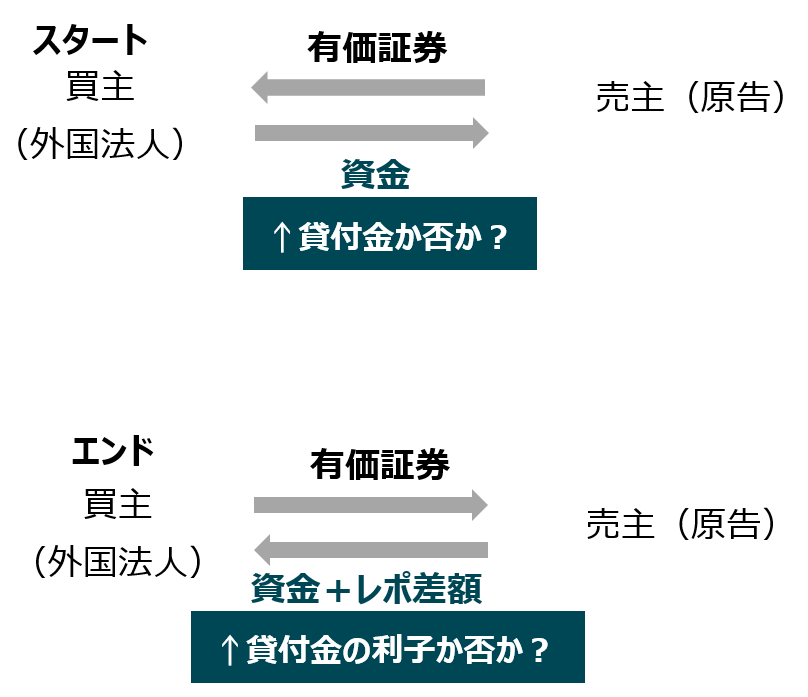

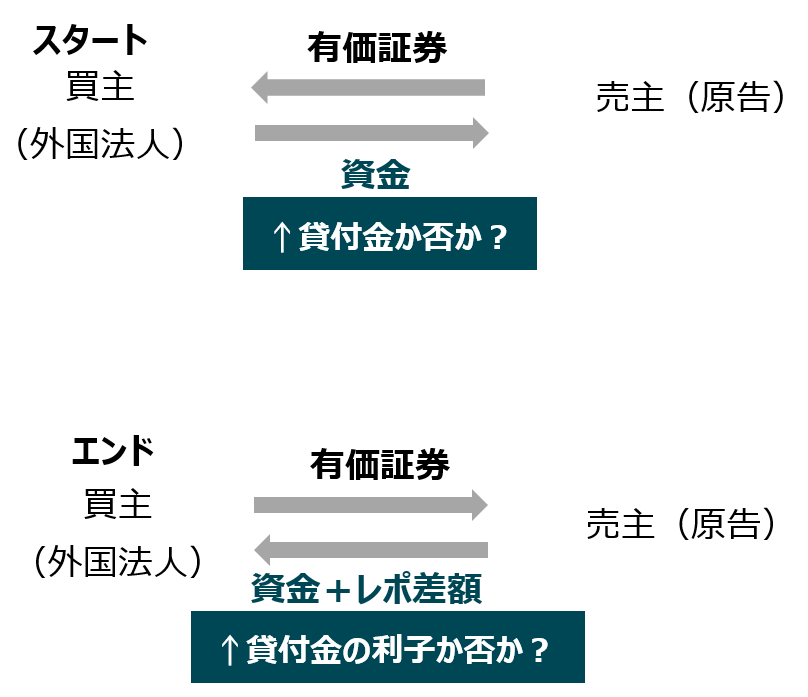

レポ取引のレポ差額は所得税法161条6号(当時)の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当しないとした事案。

相関図

概要

- ■概要

- ■納税者(原告・被控訴人)であるA銀行は、米国子会社を代理人として、外国法人との間で全米債権市場協会作成のMRA及び国際証券市場協会作成のGMRAに基づいた契約によって、米国債又はドイツ国債の売買及び再売買取引(レポ取引)を行っていたところ、課税庁は、納税者が外国法人から受け入れた金額と交付した金額との差額(レポ差額)は所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。以下同じ。)」の「利子」に該当し、源泉徴収義務があるとして処分を行った事案。

■高裁は、地裁の判決を引用し、本件各レポ取引は、買主(外国法人)が売主(納税者)に対し、一定期間信用を供与する取引ではないことや、本件各レポ取引後の平成14年度改正により設けられた措置法42条の2の規定は、レポ差額が所得税法161条6号に該当するか解釈する根拠とならないことなどを加えて、課税庁の控訴を棄却した。課税庁の上告受理申立てが不受理となり確定。 - ■裁判所

- 東京地方裁判所 平成19年4月17日判決(大門匡裁判長)(全部取消し)(被告控訴)(納税者勝訴)

東京高等裁判所 平成20年3月12日判決(宮崎公男裁判長)(棄却)(控訴人上告受理申立て)(納税者勝訴)

最高裁判所 平成20年10月28日決定(藤田宙靖裁判長)(不受理)(確定)(納税者勝訴)

争点

判決

東京地方裁判所

→納税者勝訴

東京高等裁判所

→納税者勝訴

最高裁判所

→不受理(納税者勝訴)

利子所得に係る課税関係

■国内法上、非居住者に対して支払う利子については、源泉徴収(所得税法212条①)の対象である利子所得に該当する場合とそうではない場合がある。すなわち、①債券や預貯金から生じる利子(所得税法161条①八)と、②事業者に対する貸付金の利子(所得税法161条①十)は、ともに利子所得として源泉徴収の対象となる。

■また、③割引債の償還差益については、利子所得としては取り扱われないものの、15%の税率による源泉徴収の対象とされている(措置法41の12の2)。

■これに対して、④非事業者に対する貸付金の利子(所得税法161条①二)については、源泉徴収に対象とはならず、申告納税による課税の対象とされている。

所得税法23条

(利子所得)

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。

所得税法161条

(国内源泉所得)「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。

①八

第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの

国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)

所得税法212条

非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)

非居住者に対し国内において第百六十一条第一項第四号から第十六号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第四号から第十一号まで若しくは第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得(第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

キーワード

■キーワード

源泉所得税、レポ取引、PE、外国法人、貸付金、金銭債権

■重要概念

利子所得の所得区分

東京地裁/両者の主張

納税者の主張

「貸付金」とは、私法上の概念の借用概念であるから、消費貸借契約を中核とする概念としてとらえられなければならず、金銭消費貸借契約に基づく貸金を指すというべきである。

「準ずる」とは、あるものと同様又は類似の性質、内容、要件等を有している別のものについて、そのあるものと同じ取扱い、処理をする場合に使用される語である。

したがって、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」とは、金銭消費貸借の対象金銭(若しくはその前提となる債権)又は準消費貸借など金銭消費貸借と同様若しくは類似の法律関係の目的である金銭(若しくはその前提となる債権)に限られる。

また、「利子」とは、金銭消費貸借及び準消費貸借など金銭消費貸借と同様ないし類似している法律関係から生ずる利子に限られる。

租税法令上、利子に準ずるものを含む場合、その旨記載されていることからすれば、利子に準ずるものを含まないと解すべきである。

租税法律主義及び課税要件明確主義との関係憲法84条による租税法律主義の下では、課税要件について一義的に明確でなければならない。

また、多様化・複雑化している現代の取引社会において、租税の負担が大きなものとして認識されており、租税法律主義が課税に関する予測可能性を与え、法的安定性を確保する重要な機能を有している。

このような租税法律主義の下では、租税法規の解釈は文言に即して厳格になされなければならない。

さらに、自動確定方式を採用する源泉徴収による租税が問題となっている場合とりわけ国際取引においては、源泉徴収義務者の不利益や経済活動の萎縮効果を考慮すると、その課税要件は、一層明確に規定されていることが必要である。

所得税法161条6号の立法経緯所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」と規定されたのは、昭和40年の全文改正において、課税対象の実質を改正するという趣旨でなされたのではなく、昭和37年改正以後の旧所得税法施行規則1条の6第2号に規定されていた「貸付金に準ずる貸付金の利子」を組み入れて規定する際に、このような表現として整理されたものにすぎない。

そして、昭和37年改正以後の旧所得税法1条3項7号では、「事業」に対する「貸付金の利子」のみを国内源泉所得として規定していたことから、事業を行っていない国や公益団体等が非居住者等に支払う利子が国内源泉所得に含まれないことになってしまうので、昭和37年改正以後の旧所得税法施行規則1条の6第3号において「同項7号に規定する貸付金に準ずる貸付金の利子でその法施行地における業務に係るもの」と定め、事業ではない業務に係る貸付金の利子を国内源泉所得と定めることとしたものである。

とすれば、所得税法161条6号の沿革からも「貸付金(これに準ずるものを含む。)」とは、通常貸付金として理解される範囲のもののみを想定しているのであり、信用供与の対価としての果実が発生し得る元本債権を広く含む趣旨の規定ではない。

なお、所得税法161条6号の括弧書きが付された趣旨は、昭和37年改正後の旧所得税法施行規則1条の5第2項において定められている債権が「貸付金」の範囲を逸脱する疑念があったことから、「これに準ずるものを含む。」との文言を挿入したものであり、その意味からすると、昭和37年改正後の旧所得税法施行規則1条の5第2項の債権は、当事者間において準消費貸借と同様の法律関係を認定できる場合のみを対象とする趣旨であったと理解するほかなく、その意味で、所得税法161条6号の「これに準ずるものを含む。」とは、当事者間において準消費貸借契約と同様の法律関係が認定できる場合を含める意味であると理解される。

本件各レポ取引は、売買と再売買によって構成される取引であるから、所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」には該当しないし、本件各レポ差額が、その「利子」に該当することもない。これを更に以下のとおり敷衍して述べる。

類似の金融商品の取扱い「売買による差額」と「利子」の概念は明確に区別して取り扱われており、売買及び再売買から生じる「利益」又は「差益」は所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に含まれない。

このことは、割引債の償還差益や金現先取引の差額、先物為替予約付外貨建て定期預金の為替差益など、本件各レポ取引のレポ差額と同一の構造を有する新しい金融商品の「利益」又は「差益」が、所得税法161条6号の所得ではなく、他の所得税法等の改正を経て課税対象とされた経緯からも裏付けられている。

所得税法161条6号も「利子に準ずるもの」と規定されているのではなく、準ずるとの文言が「貸付金」にかかっており、経済的な意味で「利子」の性質又は機能を有するもののすべてを包含するために付されているわけではない。

所得税法161条6号が適用されるのは、貸付金又は貸付金に準ずるものの利子、すなわち金銭消費貸借の利子と、準消費貸借など金銭消費貸借と同等の法的性質を有する金銭債権から生じる利子に限られ、本件各レポ差額のような売買及び再売買から生じる差額には適用される余地がない。

旧現先取引の取扱い旧現先取引は、大蔵省証券局長通達により金銭の貸付け又は貸借とみなすのではなく、売買として取り扱うこととされ、その後、税務上有価証券取引税の対象とされる取扱いがなされていた。

本件各基本契約に基づくレポ取引は、旧現先取引と契約内容が酷似している。

旧現先取引においては、本件各基本契約と異なりマージン・コール条項、収入金支払条項、担保権条項、一括清算条項、単一契約条項、サブスティテューション条項が定められていないが、これらの条項によって、本件各基本契約に基づくレポ取引が売買契約であるという性質には影響しない以上、本件各基本契約に基づくレポ取引と旧現先取引が違う取引であるという理由にはならない。

当事者は、私法上の法律行為につき、私的自治の原則に基づき、いかなる法律行為を行うかを自由に選択することができる。

つまり、当事者は、同一の経済的効果を得られる複数の法律行為から一つの法律行為を選択することができる。

他方、課税庁が、上記当事者の意思を無視して、その選択した法律行為以外の法律行為を擬制し、擬制した法律行為が課税要件に該当することを理由に課税することはできない。

被告らは、本件各レポ取引が私法上いかなる契約類型に該当するかとは無関係に、私法上の契約類型や法律関係を検討することなく、経済的効果に殊更に注目して、所得税法161条6号を適用できるとするものであり、このような解釈は、当事者間でなされた私法上の契約類型を全く無視しており、租税法律主義に反している。

平等主義違反旧現先取引から生じる売買差益は「貸付金」の「利子」ではないが、旧現先取引と有意的な差のない本件各レポ取引から生じる売買差益は「貸付金」の「利子」に該当するとして、源泉徴収義務の存否について別異に取り扱うことは、法の下の平等を定めた憲法14条に反する。

また、レポ取引は、欧米で一般的な取引であり、原告が本件各レポ取引を行っていたころでも、原告のみならず、本邦国内銀行を含めた多数の金融機関が米国に所在するカストディアン(Custodian、投資家のために証券を保護預りする保管機関)を通じてレポ取引を行っており、そうであるからこそ、課税当局がレポ取引に対して源泉徴収課税方針を打ち出したことが大きな問題とされたのである。

仮に被告らの主張するように、レポ取引から生じる売買差額が「貸付金」の「利子」に該当するのであれば、原告のみならず、他の本邦国内銀行を含めた多数の金融機関も同様の課税処分を受けるべきものである。

にもかかわらず、本件処分は、恣意的に原告のみを狙い撃ちして対象としたものであり、法の下の平等を定めた憲法14条に反する。

市場への影響所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」を拡張する解釈は、現在グローバルな金融市場において行われている同種の金融取引にも重大かつ多大な混乱を招き、日本の税制上の一事案にとどまらない深刻な事態を招くことになる。

所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」の意義についての被告らの主張では、利子を発生するものが貸付金(これに準ずるものを含む。)であると定義する一方、元本から発生するものが利子であると定義するものであって、トートロジーになっており、租税法律主義(憲法84条)に反する。

所得税法は、売買差額のような売買の「利益」・「差益」として生じる所得を所得税法161条6号に定める「利子」として生じる所得とは厳然と区別している。

このことは、割引債の償還差益や金現先取引の差額、先物為替予約付外貨建て定期預金の為替差益など、本件各レポ取引のレポ差額と同一の構造を有する新しい金融商品の「利益」又は「差益」が、所得税法161条6号の所得ではなく、他の所得税法等の改正を経て課税対象とされた経緯からも明らかである。

また、租税法規においては、「利子」のみを適用対象とする規定と、「利子」のほかに「利子に準ずるもの」を含めて適用対象とする規定とが区別されている(消費税法施行令48条4項、法人税法施行令21条、租税特別措置法施行令39条の13第1項等参照)ことからすれば、所得税法161条6号にいう「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」を広く解釈することはできない。

所得税法施行令283条1項との関係昭和40年改正による所得税法施行前に「貸付金の利子」であったものが、標記の施行令によって創設的に除外されたものではなく、資産の譲渡又は役務の提供の対価のうち、履行期間が発生から6か月を超えないものについて発生するものが所得税法161条6号の「利子」に該当しないことを明文で明らかにしたものにすぎない。

そして、所得税法施行令283条1項は、債権の履行期限間が発生してから6か月を超えるものに限っては、6か月以下の短期のものと異なり、当事者間において準消費貸借契約と同様の法律関係を認定できる場合があることから、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当するとしているにすぎないのであって、被告らの主張を裏付けるどころか、かえって「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」とは、金銭消費貸借か、準消費貸借など金銭消費貸借と同等の法的性質を有する金銭債権が生じるものに限られ、売買取引から生じる差益が含まれないことを裏付けている。

なお、仮に被告らの主張によるならば、被告らのいう本件各レポ取引における「弁済期まで」の「一定の期間」とはスタート取引からエンド取引までの期問を指すはずであるが、本件各レポ取引では、その期間がいずれも6か月以下であるから、結局「利子」に当たらないことになる。

所得税基本通達161-16、法人税基本通達20-1-19との関係

所得税法161条6の法令解釈に当たり、通達を根拠に行うことは論理的順序として誤っている点はさておくとし、これらの通達において列挙されているものを見ても、金銭消費貸借と同様又は類似の法律関係を生ずるに足りる取引や事実を列挙しているにとどまり、経済的な意味における金融取引、又は取引の相手方に信用を供与する取引を包括的に列挙しているとはいえない。

信用供与の不存在レポ取引における当事者には「信用供与」がなく、被告らの主張は事実誤認である。

すなわち、レポ取引における買主は、資金運用だけではなく、債券調達、金融調節など様々な動機と目的で取引を行うのであり、レポ取引がことごとく取引の相手方に信用を供与する目的で行われているものではない。

このことは、レポレートが、譲渡価格相当額の信用供与に伴うリスクを勘案して決定されるものではなく、対象債券の需要(転売可能性)に応じて決定されることからも裏付けられる。

市場動向によってネガティブ・レポレート(レポレートが負の数値になる場合)が発生し得ることからも、信用供与の対象とはならないことが明らかである。

また、本件各レポ取引は、スタート取引において、売主が証券その他資産を買主による資金の移転と引換えに譲渡し、エンド取引において、買主が証券その他資産を売主による資金と引換えに譲渡する契約である。

そのために、資金の移転と証券その他資産の移転とは同時履行の関係にあり、スタート取引及びエンド取引は、資金の移転、すなわち代金支払については、即時の決済がされているのであって、信用を供与するという要素は存在しない。

さらに、レポ取引においては、買主のリスクは、エンド取引時における対象債券の時価が下落した場合にその時価と再譲渡価格との差額について存するのであって、スタート取引における譲渡価格相当額の金員について存在しているのではない。

加えて、レポ取引においては、買主も、対象債券の時価が上昇した場合、その時価と再売買代金との差額については、リスクを負担することになるのであって、貸付けによるリスクとは全く異質のものであることが明らかである。

そして、被告らは、法的に一個の債権である買主(エンド取引の売主)のエンド取引における代金債権を、譲渡価格部分とそれ以外の部分とで分けている点で不当である。

また、リスクコントロール条項は、スタート取引における譲渡価格の回収を担保するためのリスクコントロールではなく、エンド取引における再譲渡価格の支払と対象債券の引渡しを確実に履行させることを目的としたものにすぎない。

租税特別措置法42条の2の位置付け租税特別措置法42条の2は、一定の取引に課税しない旨定めているにすぎず、「債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの」が所得税法161条6号に掲げる国内源泉所得に該当することを定めた規定ではない。

また、仮に租税特別措置法42条の2が、本件各基本契約に基づくレポ取引におけるレポ差額を所得税法161条6号に掲げる国内源泉所得に該当することを前提として規定したとしても、同規定が制定される以前に遡って、上記レポ差額に課税することが正当化されるものではない。

さらに、租税特別措置法42条の2は、課税庁が、平成12年10月に日本証券業協会が欧米型レポ取引を基に作成した基本契約書に基づく現先取引(新現先取引)の差額につき、所得税法161条6号の所得に当たる旨の解釈を示したところ、これに反対する意見が証券会社等から出され、結局、名を捨てて実をとる形で源泉徴収の対象とならないことを確保する目的で制定されたものであり、同条を根拠として同条制定前の所得税法161条6号の解釈を根拠付けることはできない。

国税庁の主張

所得税法161条6号条号にいう「貸付金」は、租税法におけるいわゆる固有概念であるから、その意義は、所得税法施行令283条1項、租税特別措置法42条の2等を考慮し、租税法独自の見地から決すべきであって、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」とは、債務者に対して信用を供与する目的で弁済期日まで一定期間が設けられた金銭債権で、その金銭債権から果実(利子ないし利息)が発生し得る元本債権をいうものであり、私法上の金銭消費貸借契約によるものに限らない。

したがって、本件各レポ取引が同条号にいう「貸付金」の発生原因事実となるか否かは、本件各レポ取引における「現金の授受」及び「債券の授受」が私法上いかなる契約類型に該当するかにかかわらない。

なお、同条号にいう「利子」とは、元本債権から定期的に一定の割合で発生する法定果実であって、弁済があるまでの間の元本の利用可能性の対価、すなわち当該期間における信用供与の対価という性質を有するものをいう。

所得税法施行令283条1項所得税法施行令283条1項は、所得税法161条6号「政令で定める利子」につき、「一 国内において業務を行なうに対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」又は「二 前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権」のうち、その発生日からその履行日までの期間が6か月を超えないものの利子とする旨規定し、その前提として、上記各債権が所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当し得るという解釈がなされているといえる。

租税特別措置法42条の2(平成14年度税制改正)新現先取引及び欧米型レポ取引が所得税法161条6号の国内源泉所得の基因となる取引に当たることを前提として、一定の要件を満たすものについては、所得税を課さない旨規定している。

所得税基本通達161-16

同通達は、所得税法161条6号の「(これに準ずるもの。)」を例示列挙しているところ、その例〔(1)勤務先に対する預け金、(2)取引先等に対する保証金、(3)売買・請負・委任の対価又は物若しくは権利の貸付け若しくは使用の対価に係る延払債権、(4)(3)に定める対価に代わる性質を有する損害賠償金等に係る延払債権〕を広く定めており、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」を広く解釈することを認めているといえる。

法人税基本通達20-1-19

法人税法138条6号は、所得税法161条6号と同様の規定を定めているところ、法人税基本通達20-1-19は貸付金に法人税法138条6号「これに準ずるもの。」として、(1)預け金、(2)保証金、敷金その他これに類する債権、(3)前渡金その他これに類する債権、(4)他人のために立替払をした場合の立替金、(5)取引の対価に係る延払債権、(6)保証債務を履行したことに伴って取得した求償金、(7)損害賠償金に係る延払債権、(8)当座貸越に係る債権を例示しており、いずれもその経済的実質において貸付金に準ずるものということができると説明されている。

所得税法161条6号の改正経緯

昭和37年改正以後の旧所得税法1条3項7号及び同法施行規則1条の5第2項の立法担当者による改正趣旨の解説においては、昭和37年の税制改正において、売買代金に利子を付して賦払にする場合や、手形の割引の場合など、金銭消費貸借とは異なる融資的・金融的な商取引に基づく債権であっても、旧所得税法1条3項7号に規定する「貸付金」に該当し得るものと整理した上で、源泉徴収の技術的困難さという便宜的・政策的な観点から、履行期間がおおむね6か月未満のものについては「貸付金」と取り扱わないものとした通達の定めに対して手当てを施したものであると説明されている。

したがって、昭和37年改正以後の旧所得税法1条3項7号の規定を受け継いだ所得税法161条6号の概念についても、私法の分野における消費貸借や準消費貸借等の概念を借用したものとは解し難く、むしろ、租税法規の趣旨・目的に照らし独自の見地から判断されるべきものである。

そして、昭和40年改正において、「貸付金」に「(これに準ずるものを含む。)」との文言が付されたのは、「貸付金」の概念が、消費貸借の目的とされた金銭に限られるものではなく、金銭消費貸借とは異なる融資的・金融的な商取引に基づく債権を含むことを確認的に明示する趣旨であったものと解するのが相当である。

本件各レポ差額は、所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するというべきである。以下において、問題となる点について述べる。

本件各レポ取引の各条項の解釈本件各レポ取引は、債券の売買及び再売買の形式が採用されている。

しかしながら、本件各基本契約をみると、①マージン・コール条項により、買主はエンド取引において、対象債券の価格変動によるリスクを負担しないこと、②収入金条項により、取引期間中の対象債券の果実を売主が取得すること、③担保権条項により対象債券が担保権を設定したことと同様の意味を有する特約が存在すること、④一括清算条項により当事者は信用リスクを最小限に抑えられること、⑤単一契約条項の存在によりスタート取引とエンド取引は相互に約因する一体の契約であるといえることからすれば、本件各レポ取引が、原告に対して一定期間信用を供与する取引であり、本件各基本契約に基づくレポ取引が二つの売買という法形式を採用していることが、エンド取引における買主の代金債権のうち譲渡価格相当額の部分が「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当することに影響するものではない。

本件各レポ取引のエンド取引の買主の代金債権のうち、譲渡価格相当額の部分が所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当し、本件各レポ差額がその「利子」に該当すること本件各レポ取引においては、売主(原告)において、スタート時の譲渡価格相当額の金員につき、その消費を含む利用を行った上で、一定のレポ取引期間が経過した後にエンド取引において、譲渡価格相当額の金額にスタート取引からエンド取引までの期間に比例して算定されるレポ差額を加算した再譲渡価格相当額の金銭を買主に移転するという要素がある。そして、売主(原告)が本件各レポ取引に参加する目的は、資金調達をすることにある。

とすれば、スタート取引の時点において、買主はエンド取引日にエンド取引金額を支払うという売主の約束が履行されるという信頼を有し、売主は、エンド取引日に支払をする旨の約束が信頼されるという受信能力を有しているのであり、ここに信用が形成されるのであるから、本件各レポ差額は、売主(原告)に信用供与の対価として発生したものということができる。

なお、本件各レポ取引においては、売主の個性が重視されていないが、これは本件各基本契約の各条項により売主の信用力が担保されていることによるものにすぎず、本件各レポ取引において与信行為がないという理由にはならない。

また、レポ取引が、信用供与による回収不能のリスクがほとんどないことは、対象証券の有する価値と本件各基本契約の条項とが相まって、売主の信用力を担保していることによるものにすぎず、これらの事項もレポ取引が売主に信用を供与している性質を有していることを前提とするものである。

なお、原告は、レポレートが理論的には負の値になる可能性があることから、レポ取引が信用供与ではない旨主張するが、このような例外的な場合が存在するからといって、レポ差額が、取引間における譲渡価格相当額の金員の使用の対価としての性質を有しないということはできない。

そして、本件各基本契約のリスクコントロール条項は、エンド取引の債務不履行による対象証券の市場価格が減少するリスクに備えて設けられているのであるから、買主にとってみれば、エンド取引において、譲渡価格相当額の金員全額を確実に回収することができるために不可欠な条項であり、売主への信用供与によるリスクの発生を防止する極めて重要な条項である。

したがって、本件各レポ取引は、売主である原告に対して一定期間信用を供与する取引であって、エンド取引における買戻代金債権のうち、譲渡価格相当額の部分は、そこから果実(利子又は利息)が発生し得る元本債権に当たるから「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当し、本件各レポ差額が「利子」に該当する。

旧現先取引本件各レポ取引は、旧現先取引とは明らかにその内容及び性質を異にしている。

旧現先取引は、基本的には、リスクコントロール条項及び一括清算条項がなく、スタート取引時の譲渡価格とエンド取引時における再譲渡価格の算定方法につき、繰上げ償還の場合の買戻金額が一定のレートによる日割計算が定められている以外には定められていないため、旧現先契約書による規定のみでは利子を生じさせる元本債権を前提とする約定がないといえ、元本債権の存在を前提として、これから利子としての国内源泉所得を発生する取引形態であるとはいえない。

所得税法161条6号「貸付金」の「利子」の意義「貸付金」は、民法、商法規定においてその用例がなく、貸金業の規制等に関する法律2条1項は「金銭の貸付け」の意義につき、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。」と規定している。

また、法令用語辞典等によれば、「貸付金」を「なお、「貸付け」の語が金融機関の与信について用いられているような場合には、与信の総称としても用いられる。」とされたり、「貸付け」については、金銭消費貸借契約を連想させるものの、貸付取引の多様性から、必ずしも消費貸借ではなく、貸付取引の種類により法的性格は一様ではなく、貸付け、借入れ、金融、融資等はいずれも銀行による与信取引を表現するために用いる経済上の概念であるが、法律的には、更に取引の実体に応じてこれを分類し、個別的に評価することが必要であり、可能でもあると説明されたりしていることからすれば、「貸付金」という用語が明確な意味内容を与えられているとはいい難い。

また、「利子」については、元本債権から一定の割合で発生する法定果実をいうものであって、被告らの主張によっても、別段その意義を広く解しているわけではない。

所得税法施行令283条の改正経緯昭和37年改正においては、所得税法施行令283条1項の前身である旧所得税法施行規則1条の5第2項1号の債権のうち、資産の譲渡又は役務の提供の対価のうち履行期間が発生から6か月を超えないものの利子については、源泉徴収の対象とするには技術的な不都合があるために除外されたにすぎず、当該債権が「貸付金」に該当し得ることは、当然の前提とされていたということができる。

そうであれば、所得税法施行令283条1項の定めにおいても、資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権等が所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当し得ることを当然の前提としているというべきである。

なお、同種の債権について6か月を超えるか超えないかで源泉徴収の対象にするか否かを分けたのは専ら便宜的・政策的判断によるものであると解され、6か月経過により準消費貸借としての性質を持つに至るという原告の説明には合理性がない。

源泉徴収の対象とならない本件各レポ取引と類似するとされる金融取引の取扱いとの関係以下に述べるとおり、被告らの主張は、原告が本件各レポ取引と類似すると主張する他の金融取引との比較においても、所得税法上の諸規定と矛盾するものではない。

まず、租税特別措置法41条の12にいう「割引債の償還差益」は、規定上元本債権から定期的に一定の割合で発生する法定果実とはされていないのであるから、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」には該当しない。

所得税法174条6号に規定する「金その他の貴金属の買入れ及び売戻しの取引(現先取引)」と本件各レポ取引とは、目的物が異なるだけでなく、期間に応じて一定の割合の差益を生じさせるような定めが置かれておらず、リスクコントロール条項等に相当するような、買入金額の返還義務を担保する定めや利子を生じるような元本債権を前提とした定めも置かれていない点で異なる。

所得税法174条7号、同法施行令298条4項に掲げる「先物為替予約付き外貨建て定期預金の元本部分に係る為替差益」は、外貨建て定期預金の預入れが、正に預金契約に基づく外貨預金元本の預入れであって、その元本部分に係る為替差益は原告の主張するような売買及び再売買から生じる利益ないし差益には該当せず、また、当該為替差益は、法文上、その外国為替先物取引予約自体によって生じる利益にほかならず、何らかの元本債権から期間に応じて一定の割合で生じる法定果実(利子)ではあり得ず、上記為替差益も本件各レポ差額と性質を異にする。

さらに、「為替スワップ取引」は、原告が定義するような内容によれば、当該取引が、利子を生ずるような元本債権を前提とした約定が設けられているとはいえず、本件各レポ取引と単に目的物が異なるだけということはいえないから、原告の主張はその前提を欠いている。

租税法律主義(課税要件明確主義)違反及び平等主義違反について所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」の意義については、関係法令の定め及びその趣旨に照らし、前記(1)アにおいて述べたとおりに解するのが相当であって、その解釈はあいまいでも不明確でもないから、被告麹町税務署長において、このような解釈に基づいて、本件各レポ差額が「利子」に該当すると認定し、本件各処分を行ったことは、何ら課税要件明確主義ないし憲法84条に反するものではない。

国際取引に係る源泉徴収につき、源泉徴収制度が有する利点にかんがみれば、殊更限定的に解釈する理由もない。

さらに、既に述べたとおり、本件各レポ取引が旧現先取引と内容及び性質を異にしている以上、本件各レポ取引が旧現先取引に相当する取引であるとする前提を欠いている。

また、本件各レポ取引と同様の事実関係であれば、レポ差額に係る源泉徴収義務がその支払の時に成立し、これと同時に課税処分等の特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するのは当然であるから、被告麹町税務署長が原告を狙い撃ちにして課税徴収義務を課したものでないことは明らかであるし、そのような事実もないから、憲法14条違反をいう原告の主張も失当である。

高裁/両者の主張

納税者の主張

原判決は、本件各レポ取引の基本契約において売買及び再売買という法形式が選択されたことに極めて重要な意味があったとし、本件レポ差額が所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たるか否かの判断に当たっても、このような本件各レポ取引の法的性質を重視し、取引に金融的取引の側面が存在したとしても、その法的性質が変容されるものでないとして、源泉徴収義務を否定しており、取引当事者によって選択された私法上の法形式が仮装されたものではなく、これによる法的効果を取引当事者が真に享受する意思がある限り租税法上もこれを尊重しなければならないという、近時の複数の高裁レベルの裁判例の傾向及び有力な学説に合致するものであり、極めて正当である。

控訴人らは、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の解釈につき、『消費貸借とは性質、内容等が異なる金融的・与信的な商取引に基づく債権から生じた利子であっても、その経済的実質に従い、同号に掲げる国内源泉所得に含まれることを確認的に明示し、ひいては課税の公平性や経済取引に対する税制の中立性を確保する趣旨であったものと解される』と主張するが、このような法解釈は根本的に誤っている。

すなわち、そもそも『経済的実質』が何を意味するのか不明である上、ある利得の経済的な性質が同一であるからといって、当事者が私法上選択した法形式を無視して課税することは、近時の複数の高裁レベルの裁判例において、租税負担の回避を目的として法形式が選択された場合ですら、許容されておらず、しかも、本件各レポ取引には租税負担回避の目的は存在しておらず(この点は、控訴人らも争っていない。)、当事者が正常なビジネス上の経済目的を達成するため、当該法形式による私法上の法律効果を享受するために選択した私法上の法形式を無視しで課税するようなことは一層許されない。

金融・商取引の場面において、一定期間金融を得させることで、当該期間に応じて資金提供者に一定の利益が生じること(このような経済的性質を持つ利益を便宜的に『期間利益』と呼ぶ。)はよく見られることであるが、控訴人らの主張は、『金融的』、『与信的』な商取引に基づく債権から期間に応じて生じる利益については、その『経済的実質』からみて、すべからく所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たるという主張にほかならない。

しかし、割引債の償還差益や金現先取引から生じる差益等に対する所得税法161条における取扱いからも明らかなとおり、このような利益(期間利益)は経済的実質からみれば『金利』、『利子』又は『利息』と呼ばれ得るものであっても、立法者は、それらが直ちに所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に該当するとしてきたわけではなく、源泉徴収課税が適当と考えられた場合には特に立法措置を行うことによって源泉徴収の対象としてきたのであるから、本件レポ差額のみ別の取扱いをする理由は全くない。

また、本件各レポ取引の場合、売買及び再売買という法形式が選択されている結果、法的に存在するのはスタート取引とエンド取引それぞれの際に発生する売買代金のみであり、法的には『元本債権に付随した利息債権に基づく所得』(甲57)が存在するわけではない。

例えば、割引債の償還差益は、経済的性質は利子であっても、法的には『元本債権に付随した利息債権に基づく所得』が存在するわけではないことから所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たらないものと解されてきたのであり、そのため、これに課税するために別途新たに規定が設けられたのである。

このように、法的に『元本債権に付随した利息債権に基づく所得』が存在しない場合の所得が、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たらないという理は本件レポ差額にも同様に当てはまる。

すなわち、本件各レポ取引においては、エンド取引時には再売買の際の売買代金しか法的に存在していない。

にもかかわらず、控訴人らの主張は、これをスタート取引の売買代金額相当額とその差額(本件レポ差額)部分とに殊更に切り分け、レポ差額を『経済的実質』から『利子』であると無理に引き直し、当該『利子』に引き直した部分を源泉徴収の対象とすることを主張するものである。

これは、前記の所得税法161条6号の確立した解釈に明白に反しており、また納税者の予測可能性を著しく害する扱いであって到底許されるものではない。

租税法規は厳格に解されなければならない。特に所得税法161条6号は源泉徴収に係る規定であり、その文言を厳格に解すべき要請は一層強い。にもかかわらず、控訴人らのように、当事者の選択した法形式を殊更に無視した上で、『信用の供与』というあいまいかつ多義的な概念を元に、取引の『経済的実質』というあいまいな概念を規範の中核に据え、上記のような不当な引き直しを行って源泉徴収義務を課すなどということは、課税範囲の外延を不明確にし、納税者の予測可能性を著しく損なう到底採り得ない解釈である。

『経済的実質』論の濫用は、租税法律主義の崩壊を意味する。控訴人らは、上記のように法的に『利子』が存在しない本件各レポ取引について、法的性質の引き直しによって『利子』を見出す合理的な正当化根拠を何ら述べず、殊更に(控訴人麹町税務署長による国税調査の最中に立案・立法された)平成14年度税制改正に係る措置法42条の2の解釈や会計処理上の扱いを課税根拠として挙げている。

しかし、本件各レポ取引が実行された後に行われた改正である平成14年度税制改正に係る法の規定や、所得税法161条の適用の局面における原因取引に係る所得の区分の問題とは無関係な、しかも本件各レポ取引が行われた期間中に取扱いに変更があった会計処理上の扱いを、本件レポ差額の課税根拠として持ち出すことには何らの論理性もないのであるから、控訴人らの主張は全くの誤りである。

控訴人らは、措置法42条の2は、所得税法の特例として所得税を課さないことを定めた創設的な規定であると主張するが、その根拠として主張する内容がいずれも理由がないことは次のとおりである。

控訴人らは、措置法42条の2が、『所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因となる‥‥債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの』と規定していることが、本件レポ差額につき所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たると解されることの根拠となるかのように主張するが、措置法42条の2は、そもそも本件各レポ取引が行われた当時において草案すら存在していない規定であるから、本件各処分の根拠とはなり得ない上、文言上課税要件を定めた規定ではなく、『債券の買戻又は売戻条件付売買取引』から生ずる所得が課税されるか否かの課税要件を定める規定が所得税法161条6号であることをいささかも変更するものではない。

控訴人らの指摘する上記箇所は、措置法42条の2の非課税規定を定めるに当たり、本法である所得税法上の条文を特定する以上の意味はなく、本件レポ差額が所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たるか否かは、本法である所得税法161条6号の解釈に委ねられていると解釈されるべきである。

控訴人らは、措置法42条の2がもともと非課税のものを対象とした規定であるとすれば無意味な規定であると主張するが、税務当局は、平成14年度税制改正前は、所得税法161条6号を正しく解釈しレポ取引に係る売買差益はこれには該当せず、同条1号に該当するものと取り扱っており、レポ取引から生じた差額に対して課税を行う意向は低く、現実に課税はされていなかったが、有価証券取引税の廃止と新現先取引の導入の決定を契機に、特に平成13年8、9月以降は、少なくともその時点では存在していなかった新現先取引に関して、新現先取引が導入されたときには所得税法161条1号に該当せず同条6号に該当するものと解し、源泉徴収の対象とするいう課税の意向を強めていたものであって、このように税務当局による現実の課税の可能性が高まって(ママ)状況からみて、一定の要件を満たす債券の『売買と再売買の組合せ』につき非課税を確認する意味は十分に存在し、いわばセーフハーバー規定として規定されたものというべきである。

また、控訴人らは、旧現先取引から生じる差額についての取扱いにつき、旧現先取引の基本契約書はマージン・コール条項等が付されていないから、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』の該当性が個別に判断されるとした上で、租税特別措置法施行令27条の2第2項2号において、一括清算条項が置かれていないことから、措置法42条の2により非課税措置の対象から除外されると主張するが、旧現先取引も、措置法42条の2が定める『債券の買戻又は売戻条件付売買取引』にほかならないから、欧米型レポ取引につき、措置法42条の2の規定を根拠に所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たるとされるのであれば、旧現先取引から生じる差額についても、例外なく所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たるとされなければならないはずであるのに、控訴人らは、欧米型レポ取引から生じる差額について、措置法42条の2の規定を根拠に、所得税法161条6号には一律該当するとしながら、旧現先取引から生じる差額について個別の判断を認め、所得税法161条6号に該当しない余地を認めており、その主張は矛盾している。

控訴人らは、措置法42条の2が限時的な規定であることをその主張の根拠としているが、措置法とそれに基づく政令は、非課税を明確化する範囲について、対象となる証券の種類等を細かく定めているため、経済取引の実情を踏まえて見直しを定期的に行う必要があると考えられ、限時的規定としていることにも不自然な点はない。

控訴人らは、措置法42条の2において、非課税適用申告書等の提出が非課税規定の適用を受けるための手続要件とされていることもその主張の根拠としているが、被控訴人のようにセーフハーバー規定と解した場合であっても、当該セーフハーバー規定の適用を受けるために一定の手続要件が定められることは何ら異とすべきことでなく、控訴人らの主張は理由がない。

控訴人らの主張は、被控訴人の主張に対する実質的理由を伴った反論でなく、何らの意味もない。

仮に、控訴人らの主張するように、所得税法161条6号の解釈の下で本件各処分が正当化されるなどということになれば、為替スワップ取引における差額等、現在の国際金融市場において広く行われている重要な各種金融取引で、現在は当該取引から生ずる所得に源泉徴収が不要であると当然に考えられている取引に対して、突如として課税庁の裁量による恣意(しい)的な源泉徴収さえも容認する事態となり、それが司法判断において容認されることとなれば、国際的な金融市場において、諸外国では一般に源泉徴収課税が行われていない各種金融取引に係る所得について、日本はいつ何時源泉徴収課税を行いかねないという、予測不能かつ計量不能なリスクが存するという懸念を刻み付けることとなり、金融市場及び関係当事者への悪影響は余りに深刻である。」

国税庁の主張

本件各レポ取引が行われた後の平成14年度税制改正(平成14年法律第15号)により設けられた租税特別措置法(以下『措置法』という。)42条の2第1項柱書は、『外国金融機関等が、‥‥所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(括弧内省略)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(括弧内省略)については、所得税を課さない。』と規定し、上記規定の委任を受けた租税特別措置法施行令27条の2第1項は、『法第42条の2第1項に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引は、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(括弧内省略)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券を買い戻し、又は売り戻す取引とする。』と規定している。

措置法42条の2は、次のとおり、所得税法の特例として所得税を課さないことを定めた創設的な規定である。

措置法は、その名称からも明らかなとおり、租税特別措置を定めた法律であり、租税特別措置とは、担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、何らかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置のことであり、措置法の規定は、所得税法等の個別租税法の規定に対し、当該規定をそのまま適用した場合よりも税負担を軽減し又は加重するという修正を加える特例(特に設けた例外)を定めたものである。

そして、措置法42条の2第1項の規定は、同項にいう債券現先取引(レポ取引)から外国金融機関等に生じる所得(レポ差額)が所得税法161条6号に掲げる国内源泉所得に該当し、当該所得については外国法人である外国金融機関等(措置法42条の2第4項1号)にも我が国の所得税が課され(所得税法7条1項5号、178条)、特定金融機関等が外国金融機関等に対しその支払をする場合には所得税の源泉徴収を要すること(同法212条1項、2項)を前提に、『所得税法の特例』として、当該所得について創設的に『所得税を課さない』こととしたものである。

措置法42条の2第1項は適用対象期間を限定した限時的な立法であるが、仮に、同項に規定する債券現先取引(レポ取引)から外国金融機関等に生じた所得(レポ差額)が所得税法161条6号に掲げる国内源泉所得に該当せず、措置法42条の2第1項がもともと非課税であることを確認した規定にすぎないというのであれば、一定の期間中に開始された債券現先取引のみをその適用対象とする意味はなく、また、改めてその期間を延長する必要もないことは明らかであるから、この点からも、同項は、外国金融機関等に支払われるレポ差額に所得税が課され、源泉徴収の対象となることを前提に、当該レポ差額について創設的に所得税を課さないこととしたものであることが裏付けられる。

措置法42条の2においては、非課税適用申告書等の提出が同条1項の非課税規定の適用を受けるための手続要件とされている(5、8項)が、仮に、措置法42条の2第1項の規定が、所得税法上は所得税の源泉徴収義務が課されない所得について確認的に所得税を課さないとした規定であれば、上記手続要件を満たしていなくても所得税が課されず、上記のような手続要件を設けることには何の意味もないことになるから、この点からも、同項の規定は、外国金融機関等に支払われるレポ差額に所得税が課され、源泉徴収の対象となることを前提に、当該レポ差額について創設的に所得税を課さないこととしたものというべきである。

被控訴人は、措置法69条の2の規定を挙げて、租税特別措置法で非課税が定められていることは、もともと本法で課税であったことを意味するものではなく、措置法42条の2の規定は、レポ差額等の債券現先取引から生じる差額に対する課税について、その前提として源泉徴収課税の対象となるものかどうかをあいまいにしたまま、政治的決着を図るべく、明確に源泉非課税扱いとする部分のみを明文化したものである旨主張するが、誤りである。

措置法42条の2第1項柱書の規定は、この規定が設けられるまで、一定の『債券の買戻又は売戻条件付売買取引』が『所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因となる』という解釈が同号について行われていることを当然の前提として立法されているものであって、仮に、租税特別措置法施行令27条の2第1項に定める『債券の買戻又は売戻条件付売買』が、『所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因とな』らないという解釈が同号について行われているのであれば、措置法42条の2第1項柱書の規定を適用するまでもなく、上記『債券の買戻又は売戻条件付売買取引』に係る『利子』について所得税は課せられないことになり、この規定は無用の定めをしたことに帰することになる。このような解釈は、この規定の立法者の意思に反することが明らかである。

この規定の立法担当者の解説からも、措置法42条の2の規定を創設した立法府が、この規定を設けるまで、本件のような国際的な標準取引約款(MRA及びGMRA)に基づくレポ取引により、所得税法161条6号に規定する『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』が生じるという解釈を採用していたことは明白であり、また、そうであるからこそ、立法府は、上記政策目的に基づいて、一定のレポ取引に限り、非課税の特例措置を講ずることとしたのである。

また、措置法42条の2による上記非課税措置の導入に先立ち、日本証券業協会、証券投資信託協会、全国証券取引所協議会及び東証正会員協会の4団体から提出された平成11年10月付け『平成12年度税制改正に関する要望』(乙44)、その後の平成12年10月付け『平成13年度税制改正に関する要望』(乙11)や金融庁作成の平成13年8月付け『税制改正要望項目』(乙24)における税制改正要望は、レポ取引による収益、すなわちレポ差額が所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に該当し、源泉徴収の対象となることを前提とした上で、政策的観点から、税制改正によりその源泉徴収を行わないこととするよう要望したものであり、平成14年度税制改正における措置法42条の2の非課税措置の創設は、正に以上のような税制改正要望を考慮したものであって、このことからも、この規定の立法者が、本件のような国際的な標準取引約款(MRA及びGMRA)に基づくレポ取引のレポ差額が所得税法161条6号に規定する『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に当たるという解釈が行われていることを当然の前提として措置法42条の2を立法したことが明らかである。

原判決の判断によれば、非課税の特例措置を定めた措置法42条の2は、およそ無意味かつ無駄な規定を立法で設けたことになり、このような解釈が立法者の意思に反することは明らかであり、しかも、原判決は、措置法42条の2の規定と所得税法161条6号の規定との関係や立法の趣旨について何ら判断を示さないまま、その立法者意思に明白に反し、レポ取引の課税関係を根底から覆す結論を導いており、法的安定性を害することも甚だしい。

所得税法施行令283条1項各号の定め及びその立法の経緯によれば、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』には、『資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権』などの売買、請負、委任、準委任、賃貸借等の多様な契約に基づいて発生する債権が含まれるのであって、これらの債権の私法上の性質、内容等が、消費貸借契約に基づく貸付債権と著しく異なることは明らかであり、このような所得税法施行令283条1項各号に掲げる債権から『利子』が生じる場合とは、当該債権について、支払の猶予や延べ払いにより、債権者から債務者に対して『信用の供与』が行われた場合であると考えられること(所得税基本通達161-18参照)からすれば、所得税法161条6号に規定する『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の意義を検討するに当たっても、『信用の供与』が重要な考慮要素とされるべきである。

また、各種金融関係法規や銀行取引において、『貸付金』ないし『(金銭の)貸付け』という用語が、金銭の消費貸借の場合に限定されず、当座貸越(委任)を包含する意味に使われたり(銀行法10条1項2号参照)、手形の割引(売買)を含む概念とされるなど〔貸金業法2条1項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下『出資法』という。)7条参照〕、多様な契約類型を含む与信取引に広く用いられていることからすれば、所得税法161条6号に規定する『貸付金(これに準ずるものを含む。)』についても、消費貸借契約に基づく貸付債権や、その性格、内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権に限定される理由はなく、『信用の供与』(与信)の有無が重要な要素になるものと解すべきである。

さらに、上記のような『貸付金』ないし『(金銭の)貸付け』の用例に照らすと、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』は、民法など私法からの借用概念ではなく、租税法上の固有概念というべきであり、私法上の性質に左右されることなく、租税法規の趣旨・目的に照らしその経済的実質に着目してその意義を解釈しなければならない。

そして、所得税法161条6号が、『消費貸借(これに準ずるものを含む。)による貸付金』などと私法上の契約類型を用いて規定することなく、『貸付金(これに準ずるものを含む。)』と規定したのは、消費貸借とは性質、内容等が異なる金融的・与信的な商取引に基づく債権から生じた利子であっても、その経済的実質に従い、同号に掲げる国内源泉所得に含まれることを確認的に明示し、ひいては課税の公平性や経済取引に対する税制の中立性を確保する趣旨であったものと解されるから、この点からも、同号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』は、信用の供与という経済的実質に着目してその解釈を行うべきである。

他方、『貸付金(これに準ずるものを含む。)』は、信用供与の対価としての『利子』が生じ得る元本債権でなければならない。

したがって、所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』とは、債務者に対して信用を供与する目的で弁済期日まで一定期間が設けられた金銭債権であり、その金銭債権から果実(利子ないし利息)が発生し得る元本債権をいうものと解すべきである。

原判決が、所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の意義を『消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ、その性質、内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権』と判示したのは、狭きに失しており、同号の解釈を誤ったものである。

原判決は、本件各レポ取引の私法上の法形式(法的性質)が『売買及び再売買』であることを唯一の根拠として、『貸付金(これに準ずるものを含む。)』該当性を否定したが、①措置法42条の2の規定は、一定の『債券の買戻又は売戻条件付売買取引』(売買及び再売買)が『所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因となる』という解釈が同号について行われていることを当然の前提として立法されていること、また、②所得税法施行令283条1項各号の定め及びその立法の経緯によれば、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』には、売買、請負、委任、準委任、賃貸借等の多様な契約に基づいて発生する債権が含まれることに照らすと、本件各レポ取引の私法上の法形式が『売買及び再売買』であるということをいかに強調しても、それが『貸付金(これに準ずるものを含む。)』該当性を否定する根拠となり得ないことは明白である。

そして、本件各レポ取引が、買主である外国法人において、売主である被控訴人に対し、一定期間信用を供与する取引であることは、本件各基本契約の条項に照らし、客観的に明らかというべきである。

また、企業会計審議会の平成11年1月22日付け『金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書』(平成18年8月11日付け企業会計基準第10号による改正前のもの。以下同じ。)には、『譲渡人が譲渡した金融資産を満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していることにより、金融資産を担保とした金銭貸借と実質的に同様の取引がある。

現先取引や債券レポ取引といわれる取引のように買戻すことにより当該取引を完結することが予め合意されている取引については、その約定が売買契約であっても支配が移転しているとは認められない。

このような取引については、売買取引ではなく金融取引として処理することが必要である。』と記載されている。

さらに、上記会計基準を実務に適用する場合の指針等について、日本公認会計士協会が、平成12年1月31日付けで取りまとめた会計制度委員会報告第14号『金融商品会計に関する実務指針』においては、売買及び再売買の法形式を採るレポ取引(債券現先取引)の会計処理について、『有価証券の現先取引は金融処理するが、その場合、現先有価証券の買手は貸付けを行い、有価証券を担保受入金融資産として受領することになる。

売手は借入れを行い、その担保として有価証券を差し入れることになる。』とした上で、スタート取引時に、対象債券の買主は、譲渡価格相当額を『貸付金(現先)』の勘定科目により資産に計上すべきものとされている。

このように、MRAやGMRAに基づくレポ取引が、売買及び再売買という法形式を採りながらも、経済的には信用供与を伴う金融取引としての性格を有していることは、企業会計上の取扱い等からも明らかである上、銀行経理の実務もこれに従っており、さらに、被控訴人も本件各レポ取引を金融取引として経理処理している。

その上、レポ取引の専門家等も、MRAやGMRAに基づくレポ取引について、経済的には信用供与を件う(ママ)金融取引としての性格を有していることを一致して指摘している。

そして、レポ取引から生じるレポ差額相当額の収益又は費用の所得課税上の取扱いについては、措置法42条の2の規定以外には、所得税法及び法人税法の定める所得計算の原則的規定(所得税法36条、37条、法人税法22条2項、3項)を排除する『別段の定め』が存在しないことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準である『金融商品に係る会計基準』等の定めに従って、益金の額(収入金額)又は損金の額(必要経費)に算入されることになる(法人税法22条2項ないし4項参照)。

レポ取引は、税法上も、売買取引ではなく、金融取引として取り扱われることが予定されている(法人税基本通達2-1-44参照)。

したがって、本件各レポ取引は、買主である外国法人が、売主である被控訴人に対し、一定期間信用を供与する取引であって、スタート取引の譲渡価格相当額に係る権利は、そこから果実(利子ないし利息)が発生し得る元本に当たるから、『貸付金(これに準ずるものを含む。)』に該当する。

また、本件各レポ差額は、譲渡価格相当額の上記元本債権に対して一定の割合であるレポレートによりレポ取引期間に応じて発生する法定果実であって、エンド取引による弁済があるまでの間の譲渡価格相当額の利用可能性の対価、すなわちレポ取引期間における信用供与の対価という性質を有するものであるといえるから、所得税法161条6号の『利子』に該当する。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■所得税法161条6号条号にいう「貸付金」は、租税法におけるいわゆる固有概念であるから、その意義は、所得税法施行令283条1項、租税特別措置法42条の2等を考慮し、租税法独自の見地から決すべきであって、本件各レポ取引が同条号にいう「貸付金」の発生原因事実となるか否かは、本件各レポ取引における「現金の授受」及び「債券の授受」が私法上いかなる契約類型に該当するかにかかわらない。租税法規の趣旨・目的に照らし独自の見地から判断されるべきものである。

■法人税基本通達20-1-19法人税法138条6号は、所得税法161条6号と同様の規定を定めているところ、法人税基本通達20-1-19は貸付金に法人税法138条6号「これに準ずるもの。」として、(1)預け金、(2)保証金、敷金その他これに類する債権、(3)前渡金その他これに類する債権、(4)他人のために立替払をした場合の立替金、(5)取引の対価に係る延払債権、(6)保証債務を履行したことに伴って取得した求償金、(7)損害賠償金に係る延払債権、(8)当座貸越に係る債権を例示しており、いずれもその経済的実質において貸付金に準ずるものということができると説明されている。

■本件各レポ取引は、売主である原告に対して一定期間信用を供与する取引であって、エンド取引における買戻代金債権のうち、譲渡価格相当額の部分は、そこから果実(利子又は利息)が発生し得る元本債権に当たるから「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当し、本件各レポ差額が「利子」に該当する。 - 納税者

- ■「貸付金」は私法上の借用概念であり、消費貸借契約を中核とする概念として理解されるべきである。「準ずる」は、あるものと同様又は類似の性質、内容、要件等を有する別のものについて、そのあるものと同じ取扱い、処理をする場合に使用される語である。したがって、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」は、金銭消費貸借の対象金銭や準消費貸借など金銭消費貸借と同様若しくは類似の法律関係の目的である金銭に限られる。租税法律主義の下では、課税要件について一義的に明確でなければならない。

■所得税法161条6号の沿革からも「貸付金(これに準ずるものを含む。)」とは、通常貸付金として理解される範囲のもののみを想定しているのであり、信用供与の対価としての果実が発生し得る元本債権を広く含む趣旨の規定ではない。

関連する条文

所得税法(平成14年法律第15号による改正前のもの)

23条(利子所得)

161条(国内源泉所得)

212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)

所得税法施行令

283条(国内業務に係る貸付金の利子)

租税特別措置法

41の12の2(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)

東京地裁/平成19年4月17日判決(大門匡裁判長)/(全部取消し)(被告控訴)

本件各レポ差額が所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するか否か。〕について法令において用いられた用語がいかなる意味を有するかを判断するに当たっては、まず、当該法文自体及び関係法令全体から用語の意味が明確に解釈できるかどうかを検討することが必要である。

その上で、なお用語の意味を明確に解釈できない場合には、立法の目的、経緯、法を適用した結果の公平性、相当性等の実質的な事情を検討の上、その用語の意味を解釈するのが相当である。以下においては、この手順を念頭におきながら検討を加えることとする。

所得税法は、「利子」について定義を設けていないものの、租税関係法令の用例にかんがみれば、利息(民法404条等)と同義であるといえることから、「利子」とは、元本債権から定期的に一定の割合で発生する法定果実を指すと解される。

この意義自体を巡っては、当事者間に争いがあるわけではなく、本件において問題となるのは、あくまでも所得税法161条6号にいう「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の意義についてであるといえる。

被告らは、貸付金(これに準ずるものを含む。)は、いわゆる固有概念であるから、その意義は、所得税法283条1項(ママ)、租税特別措置法42条の2等の規定を考慮して、私法上の性質に左右されることなく、租税法規の趣旨・目的に照らし、その経済的実質に着目してその意義を租税法独自の見地から解釈しなければならないとして、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」とは、債務者に対して信用を供与する目的で弁済期日まで一定期間が設けられた金銭債権であり、その金銭債権から果実(利子ないし利息)が発生し得る元本債権をいうと主張する。

他方、原告は、所得税法161条6号「貸付金」が、私法上の貸付金という概念を租税法に借用した概念であって、金銭消費貸借契約に基づく貸金を指すとし、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」とは、金銭消費貸借の対象金銭(若しくはその前提となる債権)又は準消費貸借など金銭消費貸借と同様若しくは類似の法律関係の目的である金銭(若しくはその前提となる債権)に限られる旨主張する。

そこで検討するに、まず、税法の解釈において使用される用語の用法が通常の用語の用法に反する場合、当該税法が客観性を失うことになるため、納税者の予測可能性を害し、また、法的安定性をも害することになることからすれば、税法中に用いられた用語が法文上明確に定義されておらず、他の特定の法律からの借用した概念であるともいえない場合であっても、その用語は、特段の事情がない限り、言葉の通常の用法に従って解釈されるべきである。

そして、貸付金という言葉自体は、民商法等の私法において、明確に定義されている用語ではない。

また、所得税法161条6号は、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」と規定しているところ、その法文からすれば、貸付金として一般的に理解されている概念に、更に「これに準ずるものを含む。」と貸付金以外のものを付け加えた概念をもって「貸付金(これに準ずるものを含む。)」と規定している。

したがって、同条における「貸付金(これに準ずるものを含む。)」は、一般的に理解されている貸付金という概念に加えて、一般的には貸付金そのものとは理解されていないがこれに準ずるものという限度において広がりをもつものが含まれるという趣旨で規定されたものといわざるを得ない。

なお、ここでいう「貸付金」は、「利子」との関係において、金銭自体というよりも金銭債権を指すものと理解されるので、以下、金銭債権を意味するものとの前提で述べることとする。

更に進んで、「貸付け」という用語は、各種金融関係法規に散見される(銀行法2条、利息制限法66条、57条、信託業法39条等)が、明確にその意義を定めた規定はなく、これらの貸付けについては、当事者の一方が金銭その他の物又は有価証券を相手方に交付し、後日同種のものの返還を受ける有償の契約を指しているという意味で消費貸借契約を基本として解釈されるが、必ずしも要物契約である民法の消費貸借そのものに限らないとみることができ、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の「貸付け」は、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介をすべて含むと規定しており(同法2条1項)、これらのことからすれば、社会一般において、そもそも「貸付け」という用語が、消費貸借契約に基づいて貸し付けられた場合にのみ限定して用いられるとの共通した認識があるとはいえない。

所得税基本通達161-16は、所得税法161条6号の「これに準ずるもの」につき、「(3)売買、請負、委任の対価又は物若しくは権利の貸付け若しくは使用の対価に係る延払債権」、「(4)(3)に定める対価に代わる性質を有する損害賠償金等に係る延払債権」を挙げているところ、延払債権とは延払の合意が付された債権であり、このような合意は代金支払時期の条件又は期限を定める附款にすぎないことからすれば、当該附款の存在によって売買、請負若しくは委任の対価又は損害賠償金としての性質が失われるとはいえず、同通達は、「貸付金(これに準ずるものを含む。)」について、消費貸借契約以外の典型契約に基づいて発生した債権ではあるものの、消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ、その性質、内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権を含む前提で定められているとみることができる。

そして、通達の規定内容が法規の解釈を覊束するわけではないが、一つの手懸かりになるということは否定できない。

なお、原告は、所得税法161条6号が、昭和40年に現行所得税法へ全部改正された際に規定されたものであり、同条の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」という表現が、昭和37年改正以後の旧所得税法施行規則1条の6第2号に規定されていた「貸付金に準ずる貸付金の利子」を組み入れて規定する意味を有するものにすぎないところ、同号の定める「貸付金に準ずる貸付金の利子」との規定が定められた趣旨が、国内源泉所得となる貸付金の利子の範囲を事業に対する貸付金の利子(昭和37年改正以後の旧所得税法1条3項7号)から事業とまでは認められない業務に係る貸付金の利子に拡大することにあったことからすれば、昭和37年改正以後の旧所得税法施行規則1条の6第2号の「貸付金に準ずる貸付金の利子」とは、貸付金として通常理解される範囲のもののみを対象と想定しているのであって、その範囲を超えた概念を含む趣旨で規定されていたものではない旨主張する。

しかしながら、昭和37改正以後の旧所得税法1条3項7号においては、国内源泉所得の対象となる所得の要件につき、「この法律の施行地において事業をなす者に対する貸付金で当該者のこの法律の施行地にある事業に係るものとして命令で定めるものの利子」と定めるところ、同条の「貸付金」については、昭和37年改正以後の旧所得税法施行規則1条の5第1項において、「法1条第3項第7号に定める貸付金は、法施行地において事業(中略)をなす者に対する貸付金で、その者の法施行地における当該事業に係るもの(以下本条において国内事業に係る貸付金という。)とする」と定めていた。

さらに、同条の5第2項1号において、第1項の債権につき、後掲の同号イ、ロで規定する債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間が6月を超えるものを国内事業に係る貸付金に該当すると定め、同号イとして、「法施行地において事業をなす者に対して行う資産の譲渡又は役務の提供の対価の債権」を、同号ロとして、「イに規定する対価の決済に関し、金融機関が法施行地において事業をなす者に対して有する債権」を各定めていた。

これらの昭和37年改正以後の旧所得税法及び同法施行規則の規定からすれば、昭和37年改正以後の旧所得税法1条3項7号の「貸付金」には、同法施行規則1条の5第2項における法施行地において事業をなす者に対して行う資産の譲渡又は役務の提供の対価の債権や、対価の決済に関し、金融機関が法施行地において事業をなす者に対して有する債権といった、消費貸借契約に基づく貸付債権以外の債権を含むと解するのが相当である。

また、昭和37年改正に係る法律案等の立案担当者が、昭和37年改正前の旧所得税法1条3項7号「貸付金」につき、商取引に伴って短期・長期の融資がなされるようなものについても、「貸付金」に含まれるかどうかという問題があったが、履行期間が6か月を超える程度のものでなければ、このような金員を源泉徴収の対象に含まないと考えていたとして、6か月を超える部分については貸付金の利子と考えることを前提とした旨説明しており、この点からも上述した昭和37年改正以後の旧所得税法の解釈の正当性が裏付けられるといえる。

したがって、所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」は、昭和37年改正以後の旧所得税法1条3項7号において国内源泉所得の対象とされた「貸付金」の範囲と同様、消費貸借契約に基づく貸付債権以外の債権を含む趣旨で規定されたものであると解するのが相当であり、原告の上記主張は採用できない。

以上検討したところによれば、所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」とは、消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ、その性質、内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権の利子ということができる。

したがって、付帯する合意いかんでは資産の譲渡や役務の提供の対価として発生する債権に付随して発生した利益をも含むと解する余地があるといえ、その意味で、原因となる法律行為の法形式のみからその適用の有無を判断できるものではない(この点において、原告の主張は採用できない。)が、他方、社会通念上、私法上の消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するか否かが問題となる。

その意味において、その法形式等を全く考慮することなく、経済的効果のみに着目して、同条号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するか否かを判断することもできないこの点において、被告らの主張も採用できない。)というべきである。

そうであるとすれば、結局のところ、本件各レポ取引(正確にはこれに基づくエンド取引時における売買代金債権)が所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当するか否かは、本件各レポ取引の法形式及び経済的効果を踏まえ、本件各レポ取引のエンド取引における売買代金債権が、上述したように、消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するか否かによって判断するのが相当であると解する。

本件各レポ差額が所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するか否かを検討するに、その前提として、本件各レポ取引の内容、性質等を明らかにする必要がある。

本件各基本契約の沿革本件各レポ取引は、本件各基本契約に基づいてなされている。そこでまず、本件各基本契約の沿革について、証拠によると、次のとおり認められる。

そして、これらによれば、本件各基本契約に基づく本件各レポ取引においては、いわゆる倒産隔離を達成するため、売買及び再売買という法形式を選択したことに極めて重要な意味があったことが認められる。

レポ取引は、もともと、米国連邦準備銀行が金融政策を実施するに当たり、公開市場操作を行う方法として1918年に導入されたものである。

中央銀行においては、手形を対象にして貸付けを行う権限がなく、そのため、売買・再売買の法律構成をとることにより、経済的には証券を担保として資金貸付けを行う効果を与えることで、市場の調整を行っていた。

1970年以降になると、金融機関、証券会社、更に私企業が、レポ取引を行うようになり、市場が急成長した。

これには、レポ取引が、売買・再売買という法形式をとることにより、貸付けと別に担保の設定事務手続を行う煩を免れるという利点があることも影響していた。

日本においても、証券に関する通常の決済手続を経ることなく与信行為を行うことができ、ごく短期間の与信行為を行う場合に対象債券自体の信用力を活用することができ、さらに、譲渡担保権の設定が不要である点において、レポ取引が便宜であった。

初期のレポ取引においては、本件各基本契約において定められているような種々の特約が付されず、比較的単純な売買・再売買という法的構成のみが定められていた。

その後、レポ取引が、資金調達方法として利用され、その市場が拡大するに従い、よりレポ取引の特性を強調した特約が考えられ、基本契約に期間中の果実について売主に帰属させる特約、マージンコール条項等の特約が付されるようになり、金融的な側面が強くなっていった。

米国においては、1982年に中堅証券会社が倒産し、その清算手続において、同証券会社が顧客との間で締結していたレポ取引〔債券の売買と再売買(買戻)とを内容とする契約〕の法的性質が問題となった際、同国の裁判所が、担保付貸付けと判断したことから、上記のようなレポ取引契約において売主となる者に、相手方が倒産した場合に当該債券を直ちに処分して投下資本を回収することができなくなるリスク、担保の実行手続という煩雑な手続が必要となるリスク、同手続が終了するまでの間当該債券の価格変動のリスクなどが生じるおそれが出てきた。

そこで、レポ取引に関与する市場関係者から、いわゆる倒産隔離を念頭に、担保付貸付けと判断されないよう、統一的な標準契約書を作成する動きが起こり、その結果1986年にMRAが作成され、その後、改正等がされ、本件各レポ取引において使用されているMRAが1996年に作成された。

英国においては、1992年にGMRAが作成され、1996年には、英国国債のオープン・レポ・マーケット開設において導入された。

英国法においては、担保権の登録制度が採用されていることから、レポ取引の法的性質が担保付貸付けと評価されると、登録を経ていないことから、スタート取引の時点において当該債券の完全な所有権移転がなされておらず、かつ、担保権も設定されていないという疑義を生じさせることになるため、倒産隔離を確保するべく、レポ取引が法形式的に売買であるということを明確にする必要があった。

本件各レポ取引は、本件各基本契約を使用しているところ、本件各基本契約は、米国法人との間ではMRAに、英国法人との間ではGMRAに依拠しており、その処分証書たる契約書の条項においても売買及び再売買という法形式による契約類型を選択し採用することが明確に規定されているといえる。

すなわち、MRA1条及びGMRA1条においては、取引の当事者を買主、売主として表示しているほか、当該取引の目的につき、当事者の一方が当該財産権の所有権を移転し、その対価として代金が支払われることを内容としており、また、MRA12条及びGMRA13条は、標準様式による各取引が、単一の取引、契約を構成することを明示し、MRA3条及びGMRA3条は、スタート取引においては、買主の代金支払と引換えに、対象債券が買主へ譲渡される旨定め、さらに、MRA8条及びGMRA6条(g)項が、対象債券の権利が(特段の合意のない限り)買主に移転することを定めており、これらのMRA及びGMRAの各条項は、MRA及びGMRAに基づきなされるレポ取引が、売買及び再売買という法形式が採用されていることを明らかにしているものである。

この点、被告らは、本件各レポ取引には、①マージン・コール条項が定められており、買主が対象債券の価格変動によるリスクを負わず、エンド取引において再譲渡価格を確実に取得できること、②収入金支払条項により売主に対象債券に生じた収入金を受領する権利が留保されており、買主に対象債券の完全な所有権が移転していないこと、③担保権条項において、担保権付貸付けと評価された場合、売主は、対象債券及びその収入金をエンド取引における義務のために担保権を設定したものとみなすとされており、本件各レポ取引の本質が対象証券を担保とする与信行為であることを示していること、④一括清算条項により、一方当事者に債務不履行のリスクが生じた場合にはすべての契約を一括して清算できるとされ、当事者の信用リスクを最小限に抑えることができるようになっていること、⑤単一契約条項が定められ、相互に約因として約定され、レポ取引が単一の取引上及び契約上の関係を構成するものとし、スタート取引とエンド取引とが一体のものとして評価されるべきであることからすれば、エンド取引に係る売買代金債権のうちスタート取引の譲渡価格相当額の部分が信用供与の対価としての利子を生じさせる元本債権に当たるというべきであることから、本件各レポ取引が、買主から原告に対して一定期間信用を供与する取引であると主張する。

確かに、レポ取引に参加する売主は、一般にレポ取引を資金調達の比較的簡単な方法として利用しようとするものであり、特に、証券会社にとってレポ取引は、証券備蓄を利用して、低廉な金融費用で、かつ、少ない危険で融資を受けることができるのであるとともに、買主にとってもレポ取引は、比較的安全な貸付形態の一つとして、特に短期運用で利益を得られる点で余剰資金を持つ者にとっての効果的な運用方法の一つとなっており、被告らの主張する本件各基本契約の各条項は、上記レポ取引の金融的な特長を活かすために整備されたものである。

しかしながら、被告らの指摘する上記各条項を踏まえても、本件各レポ取引が売買及び再売買を本質とするものであると解するのが相当である。

すなわち、まず、マージン・コール条項(上記①の主張)についてみると、同条項は、両当事者がエンド取引の不履行による損害を被らないために、エンド取引における対象債券と再譲渡価格の対価的均衡を維持し、もってエンド取引の履行を確保するための担保的条項にすぎないとみることができる。

次に、収入金支払条項は、対象証券の所持人に対して収入金が支払われた場合において、レポ取引の買主が、その収入金を受領したか否かに関係なく売主に対して当該収入金相当額を支払うことを定めていることからすれば、同条項の存在と対象債券の所有権の帰属とは切り離されているといわざるを得ない。

そして、担保権条項については、同条項が、その文言に照らして、レポ取引がその意図した法的構成により解釈されない場合に備えて設けられた条項であることからすれば、同条項を根拠としてレポ取引自体の法的性質に影響を与えるものではない。

また、一括清算条項(上記④の主張)については、当事者の一方の債務不履行によるリスクを最小限に抑えられることになるとしても、当事者間に複数の契約関係がある場合に、リスクを回避するため各契約において債務不履行を原因とする期限の利益の喪失特約を定めることは特段不自然なことはなく、一括清算条項の存在が本件各レポ取引の法的性質を判断する上で重要であるとはいえない。

さらに、単一契約条項(上記⑤の主張)については、本件各基本契約に基づくレポ取引においては、前記アに照らせば、複数存在する契約関係の一つの不履行が他の契約関係においても影響することを明らかにすることにより、倒産等の場合に、管財人によって複数存在する契約関係の一部のみの履行を迫られることを防止するものであって、スタート取引とエンド取引とを一体の契約として解釈することを意味する条項ではないとみることができる。

また、被告らは、本件各レポ差額がレポレートを譲渡価格に乗じ、スタート取引からエンド取引までの実日数に応じ、1年を360日とする日割計算により求められるものであることから、元本債権である譲渡価格に対して一定の割合であるレポレートにより取引期間に応じて発生する法定果実であって、エンド取引の弁済があるまでの間のスタート取引において提供された譲渡価格相当額の金員の利用可能性の対価、すなわち、レポ取引期間における信用供与の対価としての性質を有すると主張する。

確かに、本件各基本契約においては、レポ差額を決定するための年率をレポレートとし、レポ差額の算出方法につき、レポレートを譲渡価格に乗じ、1年を360日(又は当事者の合意により365日)として日割計算して得られる額をスタート取引の日からエンド取引の日までの期間の実日数について合計した額としている。

しかしながら、レポ差額の算出は、エンド取引における再譲渡価格の算出の前提となるものであるところ、将来の一時点であるエンド取引の日における再譲渡価格を算定するに当たって、現在の市場価格(譲渡価格)を基礎に将来の一時点までの期間に伴う負担と利益を加味した一定の率(レート)を使用して、当該期間に応じて代金額を決定することは、履行期限を将来の一時点とする売買取引において相応の合理性を有するといえる。

したがって、本件各レポ取引におけるエンド取引の再譲渡価格がスタート取引の日に合意する契約である以上、その再売買時の代金額の決定(すなわち、エンド取引における再譲渡価格の決定)において、当該合意時点の市場価格に一定のレートや期間という要素を用い、その価格決定方法が契約条項として明確に定められているとしても、そのことから直ちに当該エンド取引における代金債権の本質が売買によるものであることに影響を与えるものではない。

本件各基本契約は、倒産隔離を果たすため、契約条項において売買及び再売買により構成されることを明確に定めたものであって、他方、金融的取引の側面が存在し、それを示唆するかのような条項の存在によっても、その法的性質を変容させるまでのものとはいえない。

本件各基本契約に基づく本件各レポ取引は、売買・再売買を一つの契約で実行する複合的な性格を有する契約であると解するのが相当である。

したがって、本件各レポ取引において、買主がエンド取引において有する再譲渡価格相当額の代金債権は、あくまでエンド取引時において、売主(原告又は米国A銀行)に対して対象債券と同種・同量の債券の移転することと引換えに再譲渡価格相当額の代金の支払を請求する権利を意味するということになる。

そうであるとすれば、本件各レポ取引のエンド取引における売買代金債権が消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するとはいえない。

換言すれば、被告らが主張するように、買主は、売主に対し、エンド取引の日までの信用を供与する目的で譲渡価格相当の金員を交付したものであって、これらの契約関係を一体としてみると、エンド取引における再譲渡価格のうち、上記譲渡価格相当額の部分は、その部分から果実が発生し得る債権に当たるので、所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当し、当該レポ差額が「利子」に該当すると解することはできない。

このように、本件各レポ差額は所得税法161条6号「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するとはいえず、同号に基づく所得に当たらないのであるから、原告が、本件各レポ差額に係る所得について源泉所得税の徴収義務を負わない。

したがって、原告が本件各レポ差額に係る所得について源泉所得税の徴収義務を負うとの判断を前提としてなされた各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分は、その余の点について判断するまでもなく違法であるから、いずれも取消しを免れない(なお、原告は、上記各納税告知処分のうち、45億1288万4022円を超える部分の取消しを求めるものであるが、上記取消しを求めていない部分が既に租税条約に基づく軽減手続により原告に還付された金員に対応する部分であることからすれば、原告の主張は、上記各納税告知処分のすべてが取り消されるべきものであることを前提とした上で、上記各納税告知処分を取り消す範囲について還付された金額を超える部分に限定したものと解される。)。

また、原告が納付した金員のうち、既に還付された45億1288万4022円を除いた63億1634万2673円については、その基礎となる源泉所得税が納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるところ、その徴収義務がないのにもかかわらず納付された、法律上の原因を欠く税額に対する納付であって、誤納金であるといえるから、原告は、被告国に対し、その還付を求めることができる。

さらに、それとともに、当該還付金に係る還付加算金として、租税特別措置法95条、93条1項に基づき各年の特例基準割合(ただし、当該特例基準割台に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)である4.1パーセントの割合を、平成14年8月31日から同年9月30日までは99億2833万円に乗じた金額(3457万2349円)、同年10月1日から平成15年4月21日までは103億2779万円に乗じた金額(2億3550万1907円)、同年4月22日から同月30日までは58億1491万円に乗じた金額(587万8635円)及び同年5月1日から平成18年12月31日までは63億1634万円に乗じた金額(9億5144万8464円)の合計12億2740万1355円並びに平成19年1月1日から支払済みまでは、63億1634万円に対して、平成19年1月1日から同年12月31日までは年4.4パーセントの、平成20年1月1日以降については年7.3パーセントの割合又は同項に規定する各年の特例基準割合のいずれか低い割合を乗じた金額の支払を求めることができる。

よって、原告の請求はいずれも理由があるから、これら認容することとし、訴訟費用につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条、65条1項本文を適用し、仮執行宣言の申立てについては、その必要がないものと認めこれを却下することとし、主文のとおり判決する。

東京高裁/平成20年3月12日判決(宮崎公男裁判長)(棄却)(控訴人上告受理申立て)

当裁判所も、被控訴人の各請求はいずれも理由があるから、これを認容すべきものと判断する。

控訴人らは、本件各レポ取引にはマージン・コール条項が定められており、買主が対象債券の価格変動によるリスクを負わず、エンド取引において再譲渡価格を確実に取得できるとされていることから、本件各レポ取引は買主から被控訴人に対して一定期間信用を供与する取引であると主張する。

しかしながら、マージン・コール条項は、前記のとおり、約定された再売買代金額と再売買の対象となる有価証券の現在市場価値との間に差額が生じたときに、一方当事者が、他方当事者に対し、その差額に対応する金銭又は有価証券を差し入れることを義務づけるものであるが、相手方の再売買契約上の債務不履行によって損害を被らないようにする措置という意味では、広い意味で担保といえるとしても、売買価格変動リスクを調整し、再売買契約における目的物と代金との対価的均衡を維持し、エンド取引の履行を確保するための措置であって、一方が他方に与信し、その返済義務を履行するという性質のものということはできない。

このことは、マージン不足の場合に買主が売主に対して差額分の現金又は有価証券の譲渡を要求できるだけでなく、マージン超過の場合に売主が買主に対して差額分の現金又は購入有価証券の譲渡を要求できる旨の条項も置かれており、売主及び買主の双方がマージン・コールの権利を有していることにも表れており、控訴人らの主張はその一方のみを取り上げて強調しているにすぎないものというべきであるから、控訴人らの上記主張を採用することはできない。

控訴人らは、本件各レポ取引においては収入金支払条項により売主に対象債券に生じた収入金を受領する権利が留保されており、買主に対象債券の完全な所有権が移転していないことから、本件各レポ取引は買主から被控訴人に対して一定期間信用を供与する取引であると主張する。

しかしながら、収入金支払条項は、前記のとおり、対象証券の所持人に対して収入金が支払われた場合において、レポ取引の買主が、その収入金を受領したか否かに関係なく売主に対して当該収入金相当額を支払うことを定めているものであって、同条項の存在と対象債券の所有権の帰属とは切り離されており、売主が対象債券についての果実収取権を失うことを前提に、一定の要件の下で、買主が売主に対して対象証券の収入金相当額を支払うことを定めたものと解することができ、債券の所有権が買主に完全に移転していることと整合するものであるから、控訴人らの上記主張は理由がない。

控訴人らは、本件各レポ取引には担保権条項において、担保権付貸付けと評価された場合、売主は、対象債券及びその収入金をエンド取引における義務のために担保権を設定したものとみなすとされており、本件各レポ取引の本質が対象証券を担保とする与信行為であることを示していることから、本件各レポ取引は買主から被控訴人に対して一定期間信用を供与する取引であると主張する。

しかしながら、担保権条項は、『当事者は、本契約に基づくすべての本件取引が売買であってローンではないことを意図している。』ことが明確にされた上で、『にもかかわらず、かかる本件取引がローンとみなされた場合』の規定として仮定的に設けられており、レポ取引がその意図した法的構成により解釈されない場合に備えて設けられた条項であって、同条項を根拠としてレポ取引自体の法的性質に影響を与えるものではないことが明らかであるから、これをもって、当事者にレポ取引がローンであるなどとする意思があったと解釈することは相当とはいえず、控訴人らの上記主張を採用することはできない。

控訴人らは、本件各レポ取引には一括清算条項により、一方当事者に債務不履行のリスクが生じた場合にはすべての契約を一括して清算できるとされ、当事者の信用リスクを最小限に抑えることができるようになっていることから、本件各レポ取引は買主から被控訴人に対して一定期間信用を供与する取引であると主張する。

しかしながら、一括清算条項は、前記のとおり、当事者間に複数存在し得るレポ取引のうち1つについてでも債務不履行があったときは、他のレポ取引の履行期も到来することを定めているが、この点は、当事者の一方の債務不履行によるリスクを最小限に抑えられることになるとしても、当事者間に複数の契約関係がある場合に、リスクを回避するため各契約において債務不履行を原因とする期限の利益の喪失特約を定めることは特段不自然なことはなく、当事者間に複数の取引関係が存在する場合に一般的にみられるものであり、一括清算条項の存在が本件各レポ取引の法的性質を判断する上で重要であるとはいえない。

また、当事者間に複数存在し得るレポ取引について、一方当事者が破綻した場合に、相手方当事者は全額弁済しなければならないのに、不履行当事者から破産債権等として一部の弁済しか受けられなくなるという事態を避けるために差引き計算が行われることについても、当事者間の公平及び債権債務関係の清算の便宜に資するものであって、レポ取引の法的性質とは関連がなく、本件各レポ取引を売買取引と解することとは矛盾しないものである。

そして、これらの制度については、売主の債務不履行だけでなく、買主の債務不履行の場合についての条項も置かれているから、買主から被控訴人に対して一定期間信用を供与する取引であるなどとして、その一方のみを強調することも相当とはいえないものであって、いずれの点からみても、控訴人らの上記主張を採用することはできない。

控訴人らは、本件各レポ取引には単一契約条項が定められ、相互に約因として約定され、レポ取引が単一の取引上及び契約上の関係を構成するものとし、スタート取引とエンド取引とが一体のものとして評価されるべきであることからすれば、エンド取引に係る売買代金債権のうちスタート取引の譲渡価格相当額の部分が信用供与の対価としての利子を生じさせる元本債権に当たるというべきであることから、本件各レポ取引は買主から被控訴人に対して一定期間信用を供与する取引であると主張する。

しかしながら、単一契約条項は、本件各基本契約に基づく同一当事者間における複数の取引について単一の取引上及び契約上の関係を構成するとすることにより、複数存在する契約関係の一つの不履行が他の契約関係においても影響することを明らかにし、倒産等の場合に、管財人によって複数存在する契約関係の一部のみの履行を迫られること(いわゆるチェリー・ピッキング)を防止するものであって、スタート取引とエンド取引とを一体の契約として解釈することを意味する条項ではないから、これをもって本件各レポ取引が売買契約であることについて変容をもたらすものではなく、控訴人らの上記主張は理由がない。

控訴人らは、所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』とは、債務者に対して信用を供与する目的で弁済期日まで一定期間が設けられた金銭債権であり、その金銭債権から果実(利子ないし利息)が発生し得る元本債権をいうものと解すべきであるところ、本件各レポ取引は、買主である外国法人において、売主である被控訴人に対し、一定期間信用を供与する取引であることは、本件各基本契約の条項に照らし、客観的に明らかというべきであるから、本件各レポ取引は、所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』に該当すると主張する。

しかしながら、そもそも所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』について、債務者に対して信用を供与する目的で弁済期日まで一定期間が設けられた金銭債権であり、その金銭債権から果実(利子ないし利息)が発生し得る元本債権をいうとの控訴人らの上記主張を採用することができないことは、前記のとおりである。

そして、前記のとおり、本件各レポ取引が使用している本件各基本契約は、米国法人との間ではMRAに、英国法人との間ではGMRAにそれぞれ依拠し、取引の当事者を買主、売主として表示し、『本契約の両当事者は、随時、一方当事者が、他方当事者に対して、証券その他の資産を、買主による資金の移転と引換えに譲渡することに同意し、これと同時に、買主が、売主に対して、かかる有価証券を、所定の日又は要求があり次第、売主による資金の移転と引換えに譲渡することに同意するところの取引を締結することができる。』として、その処分証書たる契約書の条項においても売買及び再売買という法形式による契約類型を選択し採用することが明確に規定されていること、MRAは、米国において、1982年に中堅証券会社が倒産し、その清算手続において、同証券会社が顧客との間で締結していたレポ取引〔債券の売買と再売買(買戻)とを内容とする契約〕について担保付貸付けとする裁判所の判断がされ、レポ取引契約において売主となる者に、相手方が倒産した場合に当該債券を直ちに処分して投下資本を回収することができなくなるリスク、担保の実行手続という煩雑な手続が必要となるリスク、同手続が終了するまでの間当該債券の価格変動のリスクなどが生じるおそれが出てきたことを受けて、いわゆる倒産隔離を念頭に、担保付貸付けと判断されないよう、統一的な標準契約書として作成されたものであること、また、GMRAは、英国法においては、担保権の登録制度が採用されていることから、レポ取引の法的性質が担保付貸付けと評価されると、登録を経ていないことから、スタート取引の時点において当該債券の完全な所有権移転がされておらず、かつ、担保権も設定されていないという疑義を生じさせることになるため、倒産隔離を確保するべく、レポ取引が法形式的に売買であるということを明確にする必要もあって作成されたものであることなどの本件各基本契約の沿革からみても、売買及び再売買という法形式を選択したことに重要な意味があったこと、そして、本件各基本契約においては、マージン・コール条項等が整備され、金融的な特長を生かし一見信用の供与と見られる側面のある条項も整備されているが、これは、所有権移転構成の下で精密化されたものであって、売買及び再売買を本質とする基本的な構成には変化がないものと考えるべきものであることに照らすと、本件各レポ取引が、買主である外国法人において、売主である被控訴人に対し、一定期間信用を供与する取引であるということはできない。

また、前記のとおり、レポ取引には資金調達的な面があることは確かであるが、レポ取引には債券の調達に資する面もあり、顧客に対して、空売りを行った債券ディーラーが、取引の決済日までに債券を調達するために、他者から債券を一時的に購入するということにも使われるから、金融機能的側面とともに、債券売買市場の流動性の確保も経済的機能としては考慮されるべきであり、これらを売買及び再売買という法律構成の下で実現しようとしているものであるから、私的自治の作用する取引関係において当事者が上記のような法律形態を選択して取引関係に入り、その法律形態に特段不合理なものがない以上、その契約関係を基本にして解釈すべきものであって、本件各レポ取引において、買主がエンド取引において有する再譲渡価格相当額の代金債権は、あくまでエンド取引時において、売主に対して対象債券と同種・同量の債券を移転することと引換えに再譲渡価格相当額の代金の支払を請求する権利を意味するものである。

しかるに、このような法律形態を素直にとらえることなく、レポ取引の持つ金融取引的側面のみを強調し、専らこの観点から、債務者に対して信用を供与する目的で弁済期日まで一定期間が設けられた金銭債権であり、その金銭債権から果実(利子ないし利息)が発生し得る元本債権であるとして、所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』に該当すると解することには無理があるといわざるを得ない。

控訴人らは、所得税法施行令283条1項各号の定め及びその立法の経緯によれば、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』には、『資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権』などの売買、請負、委任、準委任、賃貸借等の多様な契約に基づいて発生する債権が含まれるとして、所得税法161条6号に規定する『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の意義を検討するに当たっても、『信用の供与』が重要な考慮要素とされるべきであると主張する。

しかし、所得税法施行令283条1項は、法的にも元本に付随する利子が存在するといえる場合の規定と解される上、所得税法161条6号の末尾には『(政令で定める利子を除く。)』と規定されており、所得税法施行令283条1項は、『国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権』であっても、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間が6月を超えないものについては、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』から除外されることを明記しているから、仮に控訴人らの主張するように所得税法161条6号が本件各レポ取引に適用されるのであれば、所得税法施行令283条1項1号もレポ取引に適用されることとなり、スタート取引からエンド取引までの期間が6か月を超えていない本件各レポ取引については、本件各レポ差額は源泉徴収義務の対象とならないことになる(甲86)ものであって、控訴人らの上記主張は採用することができない。

控訴人らは、MRAやGMRAに基づくレポ取引が、売買及び再売買という法形式を採りながらも、経済的には信用供与を伴う金融取引としての性格を有していることは、企業会計上の取扱い等からも明らかである上、銀行経理の実務もこれに従っており、さらに、被控訴人も本件各レポ取引を金融取引として経理処理しているとも主張するが、そもそも会計上当該取引をどのような勘定項目で計上するかという問題は、専ら会計基準により定まる問題であって、会計基準においては会社法(本件各レポ取引当時においては商法)等の法律上の概念が考慮されてはいるものの、同一ではなく、別次元のものであって、企業会計上の取扱い等を根拠に、法律上の概念についての法的性質を決定することは相当とはいえないから、控訴人らの上記主張も理由がない。

そして、前記のとおり、所得税法161条6号にいう『貸付金(これに準ずるものを含む。)』は、消費貸借契約に基づく貸付債権以外の債権を含む趣旨で規定されたものと解するのが相当であり、同号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』は、消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ、その性質、内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権の利子というべきであり、原因となる法律行為の法形式のみからその適用の有無を判断できるものではないものの、他方で、社会通念上、私法上の消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するか否かが問題となり、その法形式等を全く考慮することなく、経済的効果のみに着目して判断することもできないから、これについて、専ら経済的な効果に着目して『貸付金』の解釈の範囲を広げ、『これに準ずるものを含む。』との規定と相まってその外延を不明確にする結果をもたらすことは、租税法律主義の内容である租税要件明確主義に沿った解釈ということはできず、租税要件明確主義に反した解釈とならないためには、外延を不明確にすることのない解釈を行うべきであって、この点からみても、控訴人らの上記主張を採用することできないといわざるを得ない。

控訴人らは、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』について、課税の公平性や経済取引に対する税制の中立性を確保する趣旨から、信用の供与という経済的実質に着目してその解釈を行うべきであるとも主張するが、課税の公平性や経済取引に対する税制の中立性を確保する趣旨が重要であることは疑いがないものの、本件においてそのような解釈をすることは、解釈論としての域を超えるものであって相当とはいえない。

そして、本件各基本契約の沿革及びその内容からすれば、本件各基本契約は、倒産隔離を果たすため、契約条項において売買及び再売買により構成されることを明確に定めたものであって、他方、金融的取引の側面があり、それを示唆するかのような条項の存在によっても、その法的性質を変容させるまでのものとはいえず、本件各レポ取引は、売買・再売買を一つの契約で実行する複合的な性格を有する契約であると解するのが相当であって、本件各レポ取引のエンド取引における売買代金債権が消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するということはできない。

平成14年度税制改正(平成14年法律第15号)により設けられた租税特別措置法(以下『措置法』という。)42条の2第1項柱書は、『外国金融機関等が、平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間において開始した所得税法第161条第6号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(括弧内省略)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(括弧内省略)については、所得税を課さない。』と規定し、上記規定の委任を受けた租税特別措置法施行令27条の2第1項は、『法第42条の2第1項に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引は、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(括弧内省略)買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券を買い戻し、又は売り戻す取引とする。』と規定している。

なお、上記対象期間は、平成16年度税制改正(平成16年法律第14号)により『平成18年3月31日まで』に延長され、更に平成18年度税制改正(平成18年法律第10号)により『平成20年3月31日まで』に延長されている。

控訴人らは、措置法42条の2は、所得税法の特例として所得税を課さないことを定めた創設的な規定であり、租税特別措置法施行令27条の2第1項の『債券の売買又は売戻条件付売買』が『所得税法161条6号の国内源泉所得の基因となら』ないとするなら、措置法42条の2の適用の余地がないことになるが、これは、立法者の意思に反するものであると主張する。

しかしながら、上記のとおり、措置法42条の2の規定は、平成14年度税制改正(平成14年法律第15号)により創設されたものであって、本件各レポ取引がされた当時には制定されていなかったものであるから、そもそも上記規定をもって本件各レポ取引について所得税法161条6号の適用があると解釈すべきことにはならず、本件各レポ取引について所得税法161条6号の適用があるかどうかはあくまでも課税要件を定めた所得税法161条6号自体の解釈が重視されるべきものである。

そして、本件各レポ取引において、買主がエンド取引において有する再譲渡価格相当額の代金債権は、あくまでエンド取引時において、売主(被控訴人又は米国A信託銀行)に対して対象債券と同種・同量の債券を移転することと引換えに再譲渡価格相当額の代金の支払を請求する権利を意味するものであり、本件各レポ取引のエンド取引における売買代金債権が消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するとはいえないものであるから、本件各レポ取引について所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』に該当するものと解することができないことは前記のとおりである。

そうすると、本件各レポ取引がもともと所得税法161条6号の国内源泉所得の基因とならないのであれば、措置法42条の2の適用の余地がないことになるが、それは、課税根拠規定である所得税法161条6号自体の解釈による結果であって、本件各レポ取引がされた後に制定された措置法42条の2の規定をもって所得税法161条6号を解釈しようとすること自体に無理があるからにほかならない。

すなわち、控訴人らの上記主張を採用するためには、所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』について、本件各レポ取引のような債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で買い戻し、又は売り戻すことを約定して譲渡し、又は購入し、かつ、当該約定に基づき当該債券を買い戻し、又は売り戻す取引である債券の買戻又は売戻条件付売買取引が含まれると解されることが前提になるところ、そのように解すべき根拠を見いだすことはできない。

そして、実際にも、レポ差額について、従前から所得税法161条6号に該当するとの前提で課税がされていた形跡はなく、控訴人らは、本件以外にもレポ差額が課税の対象となっていたことの根拠として、国税不服審判所の裁決書(乙67)を提出しているが、上記裁決書においては、争点となった恒久的施設該当性が肯定されて、平成13年7月3日に行われた処分を取り消す判断がされており、所得税法161条6号の解釈についての判断はされていないものであるから、本件と同種の課税がされた例があることを示すものではあるが、その課税自体が取り消されている以上、これをもって適法な課税がされていたことを根拠づけることはできず、他に一般的にレポ差額について所得税法161条6号が適法に適用されていたことをうかがわせる証拠は見当たらない。

むしろ、この点は、レポ取引を巡っては、旧現先取引については有価証券取引税法上売買として取り扱われていたこと、その後、有価証券取引税が廃止され、新現先取引の導入が検討され、また、本件各基本契約に基づくレポ取引が活用されるようになってきた経過に照らすと、レポ取引から生じたレポ差額に対して課税が行われていたと認めることは困難である。

したがって、この点からみても、措置法42条の2の規定の新設によって、従前レポ差額に対して所得税法161条6号の課税がされていたことを前提に、その特例としてそのうちの一定のものについて所得税を免除することが定められたと認めることはできないものというべきである。

なお、控訴人らは、措置法42条の2による非課税措置の導入に先立ち、日本証券業協会等の団体や金融庁から、レポ差額が所得税法161条6号の『貸付金(これに準ずるものを含む。)』の『利子』に該当し、源泉徴収の対象となることを前提とした上での要望があったことからも、レポ差額が上記『利子』に当たることが裏付けられていると主張するが、仮に上記陳情において提出された書面にレポ差額が課税の対象となることを前提としたような趣旨の記載が含まれていたとしても、それがいかなる根拠に基づくものであるかは明らかにされておらず、上記のとおり、レポ差額が上記『利子』に該当するものと解することが正当であることの裏付けがなく、レポ差額に対して課税がされていたものと認めることもできないことに照らすと、控訴人らの上記主張も採用することはできない。

結局、措置法42条の2の規定については、外国金融機関等が、平成14年4月1日から平成20年3月31日までの間において開始した一定の債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものにつき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子については、所得税を課さないことを明らかにしたものとして意味を有するものの、レポ差額が所得税法161条6号に該当するかどうかについてまで解釈する根拠となるものではなく、措置法42条の2の立法者意思をもって、所得税161条6号の解釈基準とすることには無理があるといわざるを得ないというべきである。

そして、このことは、措置法42条の2が限時的な規定であることや非課税適用申告書等の提出が非課税規定の適用を受けるための手続要件とされていることをもって左右されるものではなく、措置法とそれに基づく政令が、非課税の範囲を明確化し、対象となる証券の種類等を細かく限定し、一定の手続にかからしめることとし、かつ、経済取引の実情を踏まえて見直しを定期的に行う必要があるものとして限時的な立法がされたこと自体については、十分意味があるものということができる。したがって、控訴人らの上記主張は理由がない。

以上のとおりであって、当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり、本件各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所 判示要旨

- 1.

- ■所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」とは、消費貸借契約に基づく貸付債権を基本としつつ、その性質、内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権の利子ということができる。したがって、付帯する合意いかんでは資産の譲渡や役務の提供の対価として発生する債権に付随して発生した利益をも含むと解する余地があるといえ、その意味で、原因となる法律行為の法形式のみからその適用の有無を判断できるものではないが、他方、その法形式等を全く考慮することなく、経済的効果のみに着目して、同条号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するか否かを判断することもできないというべきである。

東京高等裁判所 判示要旨

- 1.

- ■所得税法161条6号(国内源泉所得)の「貸付金(これに準ずるものを含む。)の利子」の意義(原審判決引用)(2)本件レポ取引に基づくエンド取引においては売買代金債権が所得税法161条6号の「貸付金(これに準ずるものを含む。)」に該当するか否かは、本件各レポ取引の法形式及び経済的効果を踏まえ、エンド取引における売買代金債権が、消費貸借契約における貸付債権とその性質、内容等がおおむね同様ないし類似するか否かによって判断するのが相当である(原審判決引用)。

■本件各レポ差額は、その算定方法から、元本債権である譲渡価格に対して一定のレポレートにより取引期間に応じて発生する法定果実であって、エンド取引の弁済があるまでの間の譲渡価格相当額の金員の利用可能性の対価、すなわち、レポ取引期間における信用供与の対価としての性質を有するとの課税庁の主張が、将来のエンド取引の日における再譲渡価格を算定するに当たって、現在の市場価格(譲渡価格)を基礎に将来の一時点までの期間に伴う負担と利益を加味した一定の率(レート)を使用して、当該期間に応じて代金額を決定することは、履行期限を将来の一時点とする売買取引において相応の合理性を有するといえるから、本件各レポ取引がエンド取引の再譲渡価格をスタート取引の日に合意する契約であるという性質上、エンド取引における再譲渡価格の決定方法が契約条項として明確に定められているとしても、そのことから直ちに当該エンド取引における代金債権の本質が売買によるものであることに影響を与えるものではない(原審判決引用)。

■レポ取引に係る本件各基本契約は、倒産隔離を果たすため、契約条項において売買及び再売買により構成されることを明確に定めたものであって、同契約に基づく本件各レポ取引は、売買・再売買を一つの契約で実行する複合的な性格を有する契約であると解され、取引に金融的取引の側面が存在し、それを示唆するかのような契約条項の存在によっても、その法的性質を変容させるまでのものとはいえないから、本件各レポ取引の買主は、売主に対し、信用を供与する目的で譲渡価格相当の金員を交付したもので、エンド取引における再譲渡価格のうち、上記譲渡価格相当額の部分が債権に当たり、本件レポ差額が所得税法161条6号の「利子」に該当するとは解されない(原審判決引用)。

■本件各レポ取引は、所得税法161条6号(国内源泉所得)にいう貸付金に該当するとの課税庁の主張は、レポ取引の法律形態を素直にとらえることなく、その金融取引的側面のみを強調して解しており、無理がある。

■措置法42条の2(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)の規定は、平成14年度税制改正により創設されたものであって、本件各レポ取引がされた当時には制定されていなかったものであるから、この規定をもって本件各レポ取引について所得税法161条6号の適用があると解釈すべきことにはならず、所得税法161条6号の適用があるかどうかはあくまでも課税要件を定めた所得税法161条6号自体の解釈が重視されるべきものである。

認定事実

■本件は、原告が、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)所在の子会社を代理人として、外国法人である各取引先との間で平成11年12月から平成13年6月まで行った各取引において、同各取引先から受け入れた金額と交付した金額との差額につき、同各取引先に対して支払った同差額が所得税法161条6号の「国内において業務を行なう者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)」の「利子」に該当するので、同法6条、212条1項、2項に基づき、原告には当該差額に係る所得税を源泉徴収し、納付する義務があるとして、被告麹町税務署長において、平成14年8月30日付けで上記各取引に係る源泉徴収による所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分を行ったことから、原告において、同各処分に基づく金員を納付したものの、上記各差額は同法161条6号に該当せず、同法6条、212条1項、2項の源泉徴収義務がなく、また、同各処分が憲法84条及び同法14条に反する違法・違憲な処分であるから、上記納付した金員は法律上の原因に基づかない納付であるとして、その返還及び還付加算金の支払を求めるとともに、上記各処分(ただし、上記各納税告知処分については、原告が還付を受けた額を超える部分)の取消しを求めた事案である。

■所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)

所得税法6条所得税法6条は、同法4編1章から6章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務があると定めている。

■所得税法161条6号(ただし、平成14年法律第15号による改正前のもの)所得税法161条6号は、外国法人に対する支払の際にその支払者に源泉徴収義務が生じ得る国内源泉所得として、「国内において業務を行なう者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(政令で定める利子を除く。)」を挙げている。

■所得税法212条所得税法212条1項は、非居住者に対し、国内において同法161条1号の2から12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者又は外国法人に対し、国内において、同条1号の2から7号まで若しくは9号から12号までに掲げる国内源泉所得の支払をする者が、その支払の際に、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないと定めている。

■所得税法212条2項は、同条1項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用することとし、同項の「翌月10日まで」とあるのは「翌月末日まで」とすると定めている。

■所得税法213条1項1号

所得税法213条1項1号は、同法212条1項に規定する国内源泉所得のうち、同法161条6号の利子につき、その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額を所得税の額とすると定めている。

■所得税法全部改正前の所得税法(昭和22年3月31日法律第27号。以下「旧所得税法」という。)等

昭和37年改正前の旧所得税法1条2項7号は、非居住者(旧所得税法の施行地に住所を有する、又は1年以上居所を有する個人に該当しない個人)に所得税納付義務が発生する場合につき、「この法律の施行地において事業をなす者に対する貸付金で当該者のこの法律の施行地にある事業に係るものの利子の支払を受けるとき」と定めている。

■また、同項9号において、「第2号乃至前号に規定する場合の外、資産をこの法律の施行地にある事業の用に供することに因りその対価として支払を受ける所得その他のその源泉がこの法律の施行地にある所得で命令で定めるものを有するとき」と定めている。

■昭和37年改正前の旧所得税法に係る所得税法施行規則(以下「昭和37年改正前の旧所得税法施行規則」という。)は、1条の2第2号において、「法第1条第2項第6号〔工業所有権・著作権等の使用料等〕及び第7号〔貸付金の利子〕並びに前号に規定する所得を除くほか、法施行地において業務をなす者から支払を受ける同項第6号若しくは前号に規定する資産の使用料又は貸付金の利子でその者の法施行地における業務に係るもの」と定めている。

■昭和37年法律第44号による改正以後の旧所得税法(以下「昭和37年改正以後の旧所得税法」という。)等

昭和37年改正以後の旧所得税法は、1条2項において、非居住者であっても法律の施行地に源泉がある所得については所得税納税義務があるとし、同条3項7号において、法律の施行地に源泉がある所得として、「施行地において事業をなす者に対する貸付金で当該者のこの法律の施行地にある事業に係るものとして命令で定めるものの利子」を挙げている。

■昭和37年改正以後の旧所得税法に係る所得税法施行規則(以下「昭和37年改正以後の旧所得税法施行規則」という。)は、1条の5第1項において、「法1条第3項第7号〔貸付金の利子〕に規定する命令で定める貸付金は、法施行地において事業(中略)をなす者に対する貸付金で、その者の法施行地における当該事業に係るもの(以下本条において国内事業に係る貸付金という。)とする」と定め、同条第2項1号において、第1項の債権について、後掲の同号イ、ロで規定する債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間が6月を超えるものを国内事業に係る貸付金に該当すると定め、同号イとして、「法施行地において事業をなす者に対して行なう資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」を、同号ロとして、「イに規定する対価の決済に関し、金融機関が法施行地において事業をなす者に対して有する債権」を各定めている。

■昭和37年改正以後の所得税法施行規則1条の6第2号は、昭和37年改正以後の所得税法1条3項6号(工業所有権・著作権の使用料等)及び7号(貸付金の利子)並びに前号(法施行地において事業をなす者から支払を受ける機械、装置、車両、工具、器具又は備品の使用料でその者の法施行地にある事業に係るもの)に規定する所得を除くほか、法施行地において業務をなす者から支払を受ける同法1条3項7号に規定する貸付金に準ずる貸付金の利子でその者の法施行地における業務に係るものについて、同項9号に定める法施行地において源泉がある所得(資産所得)に該当すると規定している。

■所得税法施行令(昭和40年3月31日政令第96号)

所得税法施行令283条1項は、所得税法161条6号に規定する「政令で定める利子」につき、「国内において業務を行なう者に対してする資産の譲渡又は役務の提供の対価に係る債権」(所得税法施行令283条1項1号)、「前号に規定する対価の決済に関し、金融機関が国内において業務を行なう者に対して有する債権」(同項2号)のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間が6月を超えないものの利子とする旨定めている。

■租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)

租税特別措置法42条の2第1項は、外国金融機関等が、平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間において開始した所得税法161条6号に掲げる国内源泉所得の基因となる一定の債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものにつき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子については、所得税を課さない旨規定している。

■前提事実(当事者に争いのない事実及び顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

当事者原告は、大阪市に本店を置く、銀行業務、信託業務等を営む株式会社である。

■米国A銀行〔A銀行(U.S.A)〕は、1987年に米国ニューヨーク州銀行法に基づき、原告が100パーセント出資をして設立した銀行兼信託会社であったが、2002年(平成14年)5月、米国ニュージャージー州の法人であり、原告が100パーセント出資して設立した法人に吸収合併された(なお、同法人は吸収合併後、米国A銀行と同じ商号に変更している。)。

■原告と米国A銀行との間の契約関係

原告は、米国A銀行との間で、平成11年12月3日付けで「ManagedAgencyAccountAgreement」(代理人運用口座契約)と題する契約書をもって、米国A銀行が原告の代理人として米国債又はドイツ国債の売買及び再売買取引〔一般に「RepurchaseTransaction」と呼ばれる取引(以下「レポ取引」という。)〕を行うことを内容とする契約(以下「本件代理契約」という。)を締結した。

■レポ取引(一般論)

レポ取引とは、有価証券取引の一類型であり、一般的には、当初売買する有価証券と同種・同量の有価証券を将来一定価格で再売買するとの条件の下で、当該有価証券を売買し、その後に当該有価証券と同種・同量の有価証券を当該一定価格で再売買する取引をいう(レポ取引は、より広範な意味に用いられることもあるが、本判決においては、上記の意味で用いることとする。)。

■取引の一般的な流れ及び用語

レポ取引の対象となる有価証券(以下「対象債券」という。)を必要とする買主(売買時の買主であり再売買時の売主となる。以下、単に「買主」という。)は、潜在的な複数の売主に対し、対象債券の保有状況、再売買価格等を問い合わせて売主を見つけ、又は、対象債券の売主(売買時の売主であり再売買時の買主となる。以下、単に「売主」という。)は、潜在的な複数の買主を見つける。

■こうして見つかった売主及び買主は、あらかじめ、次のような点につき合意をする。

■まず、買主は売主に対し、当初行う売買(以下「スタート取引」という。)日において、対象債券の同日の相場額に応じた価格(以下「譲渡価格」という。)で対象債券を譲渡することを定める。

■さらに、再売買(以下「エンド取引」という。)の日又は要求があったときにおいて、対象債券と同種・同量の債券を、譲渡価格に一定の率(以下「レポレート」という。)を乗じて決定された価格(以下「再譲渡価格」という。

■この再譲渡価格と譲渡価格の差額を「レポ差額」という。)で譲渡することを定める。

■原告は、米国A銀行との間の本件代理契約において、次の各条項に同意した。

■原告総合資金部は、資金調達の目的にとって必要と考えるときに、米国A銀行に対し、原告総合資金部が原告ケイマン支店に貸し付けた有価証券を対象とし、特定の期間、米国A銀行がその独自の裁量によって選んだ取引相手とレポ取引を行うよう指図する(4条)。

■米国A銀行は、レポ取引に関して受領したすべての資金を原告総合資金部に預託する(5条)。

■レポ取引の終了時に、それぞれのレポ取引に関連して米国A銀行が受領して本口座に保管されているすべての金銭は、本口座からレポ取引のそれぞれの契約相手方に対して、それに係る上記有価証券の返還と引換えに譲渡され、当該有価証券は本口座に貸方記入される(8条)。

■レポ取引から生じるすべての損失及び収益は、原告ケイマン支店の計算及び危険負担とする(9条)。

■米国A銀行は、その役務の報酬として、預託金の運用によって得られた純利益の80パーセントに相当する金額(収益が得られなかった場合には300ドル)を受け取る(13条)。

■米国A銀行は、他の者と本件代理契約と同様の契約を締結することができ、また、自身の資格において他のいかなる者ともレポ取引を行うことができ、それらのレポ取引について原告に対する報告義務を負わない(15条)。

■米国A銀行と各取引先との間の契約関係

米国A銀行は、本件代理契約に基づき、原告の代理人として、各取引先との間で、レポ取引に係る基本契約書〔米国法人との間では全米債券市場協会が作成した「MasterRepurchaseAgreement」(以下「MRA」という。)に依拠し、英国法人との間では国際証券市場協会が作成した「GlobalMasterRepurchaseAgreement」(以下「GMRA」という。)〕をもってそれぞれ基本契約を締結した(以下「本件各基本契約」という。)。

■米国A銀行は、原告(総合資金部)からの指図を受けて、本件各基本契約に基づき、原告(売主)の代理人として、別表1-1及び同1-2記載のとおり、各取引先(買主)との間で、平成11年12月4日から平成13年6月28日までの間、合計330件のレポ取引を約定し、別表1-1及び同1-2記載の内容でこれを実行した(以下「本件各レポ取引」という。)。

■本件各基本契約の内容

本件各基本契約においては、次の各条項を定めている(ただし、条項の表現自体は、MRAの条項を基本とし、GMRAについては特に注記すべきもの以外については、同じ内容を定めた条項の番号のみを示すこととする。)。

■適用、適用範囲(MRA1条、GMRA1条)

本契約の両当事者は、随時、一方当事者が、他方当事者に対して、証券その他の資産を、買主による資金の移転と引換えに譲渡することに同意し、これと同時に、買主が、売主に対して、かかる有価証券を、所定の日又は要求があり次第、売主による資金の移転と引換えに譲渡することに同意するところの取引を締結することができる(MRA1条、GMRA1条)。

■開始、確認、終了(MRA3条、GMRA3条)

本件取引を約定する合意は、口頭で、又は開始時における買主又は売主の作成する文書により行うことができる。

■本件取引の購入日に、購入有価証券は、売主の口座への購入価格の譲渡と引換えに、買主又はその代理人に譲渡されるものとする。

■本契約に基づく本件取引の締結の合意をした際には、合意するところに従い、買主又は売主(あるいは双方)が、各本件取引に関する書面による確認を相手方に速やかに交付するものとする。

■確認書は、購入有価証券を記載し、買主と売主を特定し、ⅰ購入日、ⅱ購入価格、ⅲ本件取引が請求により終了できるものでない限り、買戻日、ⅳ本件取引に適用されるプライシングレート又は買戻価格、ⅴ本契約に抵触しない追加の取引条件を記載するものとする。

■確認書及び本契約は、かかる確認書が関連する本件取引について、その受領後速やかに明示の異議が申し立てられない限り、買主及び売主の間で合意された条件の確定的証拠を構成するものとする。当該確認書の条件と本契約が抵触する場合、本契約が優先するものとする。

■請求により終了することができる本件取引の場合、かかる請求は、買主又は売主により、市場慣行において慣例的な時間までに、電話等により、終了が効力を生じる営業日の当日又はそれ以前に行われるものとする。

■かかる請求で指定された日、又は期間の定めのある本件取引の場合には終了する日として定められた日に、本件取引の終了は、買主の口座への買戻価格の譲渡と引換えに、購入有価証券及びこれに関して買主が受領した収入金を売主又はその代理人に対して譲渡することによって効力を生じる。

■マージン管理(マージン・コール条項)(MRA4条、GMRA4条)

いずれかの時点において、本契約の特定の当事者が買主であるすべての本件取引の対象となるすべての購入有価証券の市場価格の総額が、かかるすべての本件取引の買主マージン額の総額を下回る場合、買主は、売主に対する通知をもって、かかる本件取引の売主に対して、売主の選択により、現金又は買主が合理的に受け入れられる追加の有価証券を買主に譲渡し、その結果、現金及びかかる追加購入有価証券を含む購入有価証券の市場価額の総額が、かかる買主マージン額の総額以上とするように要求することができる。

■いずれかの時点において、本契約の特定の当事者が売主であるすべての本件取引の対象となるすべての購入有価証券の市場価額の総額が、その時点におけるかかるすべての本件取引の売主マージン額の総額を上回る場合、売主は、買主に対する通知をもって、かかる本件取引の買主に対して、買主の選択により、現金又は購入有価証券を売主に譲渡し、その結果、係る現金又は譲渡された購入有価証券の控除後の購入有価証券の市場価額の総額が、かかる売主マージン額の総額を超過しないように、要求することができる。

■収入金の支払(MRA5条、GMRA5条)

売主は、有価証券に関して支払われたか、又は交付されたすべての収入金であって売主が別途受領していないものに相当する金額を、有価証券が買主に売却されていなかったならば売主が受領できた最大の範囲で、受領することができるものとする。

■買主は、本件取引に関して当事者が合意するところに従い、かかる収入金が支払われるか、又は交付される日に、(ⅰ)かかる本件取引の対象となる購入有価証券に関するかかる収入金を、売主に譲渡する、又は売主の勘定に貸記するか、あるいは(ⅱ)現金で支払われた収入金に関し、収入金の支払を、当該本件取引の終了時に売主が買主に譲渡する金額がある場合には、当該金額を減額するために充当するかの、いずれかを行うものとする。

■買主は、(A)売主が、当該行為に先立ち、又はこれと同時に、当該マージン不足を解消するのに十分な現金又は追加購入有価証券を買主に対して譲渡しない限り、当該行為の結果としてマージン不足が生じることになる限度において、又は(B)売主に関して債務不履行事由が発生し、これが当該収入金の支払又は交付の時点で継続している場合には、前段に従い行為すべき義務を負わないものとする。

■担保権(MRA6条)(ただし、GMRAにおいては、対応する条項はない。)

当事者は、本契約に基づくすべての本件取引が売買であってローンではないことを意図している。

■にもかかわらず、かかる本件取引がローンとみなされた場合には、売主は、本契約におけるすべての本件取引に関する一切の購入有価証券並びにそのすべての収入金及びその他の代わり金を、各本件取引に基づく売主の義務の履行の担保として買主に対して差し入れたものとみなし、かつ、それらの上に買主のために担保権を設定したものとみなす。

■購入有価証券の分別〔MRA8条、GMRA6条(g)〕

適用がある法律により必要な範囲で、売主が占有するすべての購入有価証券は、売主の占有する他の有価証券とは分別され、かつ、本契約の対象であるものとして特定されるものとする。

■分別は、金融仲介者、証券仲介者又は決済会社を含むところの所持人の帳簿及び記録上での適切な特定によって、行うことができる。

■購入有価証券に対する売主のすべての権利は、購入日に買主に移転するものとし、買主及び売主との間で別段の合意がなされない限り、本契約のいかなる規定も、買主が、購入有価証券を用いてのレポ取引をはじめ、購入有価証券の売却、譲渡、質権設定若しくは担保供与を行うことを妨げないものとする。

■ただし、いかなる当該取引も、買主の、本契約3条、4条若しくは11条に基づき購入有価証券を売主へ譲渡する義務又は本契約5条に基づく収入金を売主に貸記若しくは支払、又は売主の義務へ収入金を充当する義務を免除するものではない。

■差替え(MRA9条、GMRA8条)

売主は、買主の同意及び受諾を前提として、他の有価証券をもって購入有価証券と差し替えることができる。

■かかる差替えは、当該他の有価証券を買主に譲渡し、当該購入有価証券を売主に譲渡することによって行われるものとする。

■差替後は、差し替えられた有価証券は、購入有価証券とみなされるものとする。

■表明〔MRA10条ⅱ、GMRA9条(ⅱ)〕

買主及び売主は、それぞれ、相手方に対し、自らが、レポ取引を、本人として(他方当事者が本契約の付属書の様式により事前に書面で合意している場合には、開示された本人の代理人として)行うことを表明し、保証する。

■債務不履行事由(一括清算)(MRA11条、GMRA10条)

(ⅰ)該当する購入日に、売主が購入有価証券を譲渡しないか、又は買主が購入有価証券を購入しない場合、(ⅱ)該当する買戻日に、売主が購入有価証券を買い戻さないか、又は買主が購入有価証券を譲渡しない場合、(ⅲ)売主又は買主が本契約4条を遵守しない場合、(ⅳ)買主が、1営業日前の通知を受けた後も、本契約5条を遵守しない場合、(ⅴ)支払不能行為が売主又は買主に関して発生した場合、(ⅵ)売主又は買主による表明が、それが行われ、若しくは繰り返され、又はそれが行われ若しくは繰り返されたとみなされる時点において、いずれかの重要な点について不正確であるか又は真実ではなかった場合、又は(ⅶ)売主又は買主が、本契約に基づく義務を履行できないこと又は履行する意思がないことを、相手方に対して認めた場合、以下に従うものとする。

(a) 非債務不履行当事者は、その選択により、本契約上債務不履行事由が発生したことを宣言することができ、かかる選択権の行使又はみなし行使の時点をもって、本契約に基づく各本件取引の買戻日は、それが未到来の場合には、直ちに到来したものとみなす(ただし、いずれかの本件取引の購入日がかかる行使又はみなし行使の日現在で到来していない場合、かかる本件取引は直ちに取り消されたものとみなす。)。非債務不履行当事者は、可能な限り速やかに、当該選択権の行使について債務不

履行当事者に通知するものとする。

(b) 債務不履行当事者が売主であるすべての本件取引において、非債務不履行当事者が本条(a)項にいう選択権を行使するか又は行使したとみなされる場合、(ⅰ)かかる本件取引において、債務不履行当事者が、本条(a)項に従い決定された買戻日においてその買戻価格で、すべての有価証券を買い戻す義務は、直ちに期限が到来するものとし、(ⅱ)かかる行使又はみなし行使後に支払われるすべての収入金は、非債務不履行当事者により留保されて、本契約に基づき債務不履行当事者が負担する未払の買戻価格の合計及びその他の金額に充当されるものとし、かつ、(ⅲ)債務不履行当事者は、債務不履行当事者の占有又は支配下にある、当該本件取引の対象であるところの購入有価証券を、直ちに非債務不履行当事者に交付するものとする。

(c) 債務不履行当事者が買主であるすべての本件取引において、非債務不履行当事者によるかかるすべての本件取引の買戻価格総額の支払提供をもって、当該本件取引の対象であるすべての購入有価証券に関する一切の権利、権原、及び権益並びに受給権は、非債務不履行当事者に譲渡されたものとみなされ、債務不履行当事者は、非債務不履行当事者に対してすべての購入有価証券を交付するものとする。

■単一契約(MRA12条、GMRA13条)

買主及び売主は、本契約に基づくすべての本件取引が、単一の取引上及び契約上の関係を構成し、かつ、相互に約因とし約定されていることを確認し、また、かかる事実を約因とし、かつ、これに依拠して本契約を締結したものであり、また、本契約に基づく各取引を締結するものである。

■本件各レポ取引における付属書米国A銀行は、本件各レポ取引における各取引先との間で、本件各基本契約に更に付属書による合意をした。

■追加の表明(付属書IV1条)

基本契約10条に述べた表明に加え、本件代理人は本書により以下を表明し、それらの表明はいずれかの本件取引の期間中継続する。

■本件本人は、本件本人に代わって基本契約を締結し交付する権限を正式に本件代理人に授与したものであり、本件代理人に対してそのように授権し、基本契約で企図した本件取引を始め、当該本件取引に基づき(場合に応じて)売主又は買主としての義務を履行する権能を有しており、本件代理人によるかかる締結及び交付並びに本件代理人によるかかる遂行の権限を授与するために必要なすべての措置を講じた。

■本人の特定(付属書IV2条)

本件代理人は、(a)両当事者が基本契約に基づきいずれかの本件取引を始めるとして合意する日より前に、本件代理人が代理人を務める予定の本件本人の書面のリストを他方当事者に提供し(かかるリストは、他方当事者の承諾を得た上で随時書面で修正することができる)、(b)ある本件取引を始めるとして口頭で合意した翌営業日の業務終了時より前に、当該本件取引に関連して本件代理人が代理するところの特定の本件本人についての通知を他方当事者に提供することに同意する。

■(ⅰ)本件代理人が当該翌営業日の業務終了時より前にかかる本件本人を特定しなかった場合、又は(ⅱ)他方当事者がその単独の裁量で、本件代理人によって特定されたいずれかの本件本人を受け入れることはできないと判断した場合、他方当事者は、当該本件本人とのいずれかの本件取引を拒絶し破棄し、先に他方当事者に移転された(場合に応じて)買入証券又は買入価格の一部を本件代理人に返還し、当該本件取引に基づくその後の履行を拒絶することができる。

■本件代理人は、当該本件取引に関連して先に本件代理人に移転された(場合に応じて)買入価格の一部又は買入証券を直ちに他方当事者に返還する。

■ただし(A)他方当事者が、当該本件取引を拒絶し破棄するという自らの決定を速やかに(いかなる場合も1営業日以内に)本件代理人に通知し、(B)他方当事者によって拒絶された本件取引に基づきいずれかの当事者が何らかの履行を提供した範囲について、その当事者が、当該本件取引が拒絶されなかったならば当該履行に関してその当事者に支払われるべきものとなったはずの価格差その他の額を受け取る権利を持ち続けるこということを条件とする。

■他方当事者は、本件代理人がその本件本人の財政状態に関する秘密情報を他方当事者に提供する義務を負わないということを認める。

■ただし、本件代理人は、他方当事者が正当に要求する本件代理人の本件本人の財務状態に関するかかる情報をかかる本件本人から入手するに当たり他方当事者を援助することに同意する。

■本件各レポ取引の概要

原告(総合資金部)は、米国A銀行に対し、レポ資金調達要求書をファクシミリ送信し、対象証券、額面金額、表面利率、満期日やスタート取引の日とエンド取引の日、譲渡価格を示し、レポ取引を開始するよう依頼した。

■米国A銀行は、原告から示された条件に適合する最も有利な条件の取引先を選定し、同取引先との間で、レポ取引の約定をし、原告(総合資金部)に対して、約定したレポ取引の内容を現金担保確認書によりレポ取引の約定日、取引期間、相手方の名称、レポレート、他の業者が提示したレポレートとその業者名、レポ取引の約定日の調達資金利率及びスタート取引額(譲渡価格)を報告した。

■スタート取引時の合意内容米国A銀行は、スタート取引において、原告(売主)の代理人として、本件各基本契約書及び付属書IVに定める契約を締結し、「売買日」(スタート取引の日)、「再売買日」(エンド取引の日)、「債権銘柄」、「売買代金」、「再売買代金」各欄記載の事項を合意した。

■本件各レポ取引における代金決済本件各レポ取引における代金決済は、本件各レポ取引の取引先が米国法人の場合にはB銀行・ニューヨーク支店に、取引先が英国法人の場合はC銀行フランクフルト支店に、それぞれ原告が開設していた原告(東京営業部)名義の各口座、各支店に米国A銀行が開設していた米国A銀行名義のカストディ取引決済用口座及びレポ・レンディング業務用の口座並びに米国A銀行に原告が開設していた原告(ケイマン支店)名義の口座を使用して次のとおり行われた。

■まず、スタート取引においては、米国A銀行が、取引先から米国A銀行名義のカストディ取引決済用口座に譲渡価格相当額の入金を受け、これを、レポ・レンディング業務用口座に振り替えた後、原告(ケイマン支店)名義の口座を経由して、原告(東京営業部)名義の各口座に預託する。

■他方、エンド取引時においては、原告(東京営業部)名義の各口座から再譲渡価格相当額の金員を原告(ケイマン支店)名義の各口座を経由して米国A銀行名義のレポ・レンディング業務用口座に送金し、同銀行名義のカストディ取引決済用口座に振り替えた上で、各取引先に送金する。

■なお、原告は、上記の本件各レポ取引においての譲渡価格相当額の金員の受入れにつき、「その他負債」の勘定科目を用いて仕訳処理をし、エンド取引におけるレポ差額に相当する金額を「その他の支払利息」の勘定科目に仕訳処理をしていた。

■本件各レポ取引に対する課税経緯

本件各レポ取引においては、それぞれレポ差額が生じ(以下「本件各レポ差額」という。)、これを平成12年1月から平成13年6月までの各月に分けると別表2の支払額欄記載のとおりとなったが、原告は、本件各レポ差額について、いずれも、源泉徴収による所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収していなかった。

■被告麹町税務署長は、平成14年8月30日付けで、原告に対し、平成12年1月分から平成13年6月分までの本件各レポ差額について、源泉所得税の各納税告知処分(合計90億2576万7893円)及び各不納付加算税賦課決定処分(合計9億0256万8000円)(以下、上記各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分を併せて、「本件各処分」という。)を行った。

■原告は、平成14年8月30日に本件各処分に係る源泉所得税及び不納付加算税の合計99億2833万5893円を、同年9月30日に延滞税3億9945万9400円を各納付した。

■原告は、本件各レポ取引の相手方を代理して、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令2条に基づき、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(昭和47年条約第6号。以下「日米租税条約」という。)及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の条約における軽減税率の適用を申請し、同軽減税率適用の結果、平成15年4月21日、上記ウで納付した源泉所得税のうち、45億1288万4022円の還付を受けた。

■原告は、納付した源泉所得税に係る求償権の不行使によるいわゆるグロスアップの発生を受け、平成15年4月30日、源泉所得税合計5億0143万1402円を納付した。

■本件訴訟に至る経緯ア原告は、平成14年10月29日、本件各処分を不服として、麹町税務署長に対し、異議申立てをしたが、麹町税務署長は平成15年1月29日付けで上記異議申立てを棄却する旨の決定をし、そのころ、原告に対して通知した。

■原告は、平成15年2月27日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成17年2月22日、上記審査請求を棄却する旨の裁決をし、同月23日付けで原告に対しその旨通知した。

■そこで、原告は、平成17年3月31日、本件訴訟を提起した。

(補足)レポ取引事件とは

レポ取引の実質は貸付金か、あくまでも「売買」と「再売買」であるか

■レポ取引事件とは、日本の内国法人が、外国法人との間で外国債の売買及び再売買取引(いわゆるレポ取引)を行い、取引開始時に売買代金として受領した期間と一定期間経過後の取引終了後に再売買代金として支払った金額の差額(レポ差額)が源泉徴収の対象になるか否かが争われた事件である。

■銀行業務、信託業務等を営む日本の内国法人である原告は、外国法人との間で、その保有する外国債について複数回にわたってレポ取引を行い、当該外国法人は各取引終了時にレポ差額を得た。この点、国内法上、外国法人(非居住者)が内国法人から受領した貸付金及びこれに準ずるものの利子については源泉徴収の対象となる旨が定められているが、何が「貸付金に準ずるもの」に該当するかは必ずしも明らかではない。本件では、上記レポ差額が貸付金に準ずるものの利子と言えるか否かが問題となった。

■なお、現行法では、改正によりレポ差額がここでの利子に該当することが明示されている(所得税法161条①十)が、当時はそのような明文規定が存在しなかった。課税庁は、レポ取引は、「売買」と「再売買」という法形式ではあるものの、その経済的な実質は、債券を担保に一定期間資金を融通するものであり、レポ差額はそのような金融取引の対価に相当するものであって、「貸付金に準ずるものの利子」に相当する旨を主張した。

■これに対して、原告は、私法上、レポ取引は、あくまでも「売買」と「再売買」であり、これを経済的な観点から、金銭の貸借取引であるとみなすのは租税法律主義に反するものであって許されない旨を主張した。

裁判所の判断

■東京高裁は、「貸付金に準ずるものの利子」というのは、その性質、内容等が消費貸借契約に基づく貸付債権とおおむね同様ないし類似する債券の利子をいうとの判断を示し、蜂起式を全く考慮せずに経済的効果のみに着目することはできないとして課税庁の主張を斥けた。そして、レポ差額が生じる基因となるレポ取引終了時における再売買代金債権は消費賃借契約に基づく貸付債権とその性質、内容等が概ね同様ないし類似するとは言えないとし、結論として、レポ差額は、「貸付金に準ずるものの利子」には該当しない旨を判示した。

■租税法律主義の観点からは、あくまでも法的な観点から文言を解釈すべきであり、「貸付金に準ずる」とは金銭消費賃借契約以外の原因によって生じた債権であって金銭消費賃借契約に基づく貸金債権と法的性質が類似するもの(典型的には準消費賃借契約に基づく債権)をいい、その「利子」とは、そのような債権の元本として、これに付随して生じる利息債権をいうと考えられる。この点、レポ取引に基づく貸金債権でも当初の売買代金と再売買代金の差額(譲渡益)であって、元本債権に付随して生ずる利息債権ではない。したがって、レポ差額が貸付金に準ずるものの利子には該当しないとしいた裁判所の判断は妥当であったと思われる。このことは、レポ差額と同様に経済的な実質としては一定期間に資金提供の対価に相当する割引債の償還差益が利子に該当せずに譲渡所得に該当するものとしいて取り扱われていること(租税特別措置法41の12の2)と整合的である。

編集者コメント

租税条約が適用される場合には

■原告(=住友信託銀行)はそのケイマン支店を介し、子会社の米国住友信託銀行を代理人として、平成11年12月から平成13年6月まで海外の取引先との間で、MRAやGMRAという統一契約書を用いてレポ取引を行なった。原告は債券を買い戻す時に、当初の受領資金にレポ差額を上乗せして支払ったところ、国はレポ差額が所得税法161条6号の「国内において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む)で当該業務に係るものの利子」に該当し、原告は本件レポ差額に係る所得税の源泉徴収義務があるとして、平成14年8月30日に約100億円の本件処分を行った事件である。原告は納付した金員の誤納金返還請求と本件処分の取消しを求める訴訟を提起した。 最大の争点は、レポ差額が貸付金(準ずるものを含む)の利子に該当するか否か、その前提として、受領資金が貸付金(準ずるものを含む)に該当するか否かである。

国は原告が選択した売買という法形式を経済的実質の観点から貸付けという法形式に引き直して課税したわけだが、裁判所は当事者が選択した売買という法形式に格別に不合理な点がないかぎり、その選択した法形式を尊重すべきだと判決した。

■ところで、OECDモデル租税条約における利子所得の定義は広く、あらゆる種類の信用に係る債権から生じるもの(一定期間資金を融通させることの対価)が利子所得に該当するとされており、しかも、債券の割増金(プレミアム)が利子所得に含まれることが明示されている(OECDモデル租税条約11条3項)。このことから、租税条約では、上述の割引債の償還差益のみならず、レポ差額も利子所得に該当しうるものと解される。もっとも、租税条約上での利子所得に該当するとしても、国内法上で利子所得に該当しない場合には源泉徴収の対象外である。

■国内法上、非居住者に対して支払う利子については、源泉徴収(所得税法212条①)の対象である利子所得に該当する場合とそうではない場合がある。すなわち、①債券や預貯金から生じる利子(所得税法161条①八)と、②事業者に対する貸付金の利子(所得税法161条①十)は、ともに利子所得として源泉徴収の対象となる。また、③割引債の償還差益については、利子所得としては取り扱われないものの、15%の税率による源泉徴収の対象とされている(措置法41の12の2)。これに対して、④非事業者に対する貸付金の利子(所得税法161条①二)については、源泉徴収に対象とはならず、申告納税による課税の対象とされている。

■前述の通り、租税条約上の利子所得の定義は広く、①ないし④のいずれも利子所得に該当することが多い。そして、租税条約では、利子所得については限度税率(又は源泉地国における免税)が定められていることが通常であり、租税条約が適用される場合には、①ないし③の源泉徴収税率は限度税率にまで軽減される。

■源泉徴収の場合は租税条約の適用関係から比較的わかりやすいが、④の申告納税の場合の適用関係はやや複雑である。申告納税の場合、ネット所得に対して算出された税額が受領した利子の総額に限度税率を乗じた金額にまで減額されることとなる。例えば、外国法人が非事業者である日本の居住者から100の利子を受領し、これに関連する費用が30あるとすれば、その所得金額は70となる。これに適用される法人税率が30%であるとすれば、その税額は21である。ここで、適用される租税条約上の限度税率が10%であるとすえば、受け取った利子の総額である100に10%を乗じた金額である10にまで税額が減額されることとなる。

割引債の償還差益が利子所得に該当しない場合

上述の③の償還差益に関して、一部の租税条約では、債券の割増金(プレミアム)が利子所得に含まれることを明示する表現をあえて除外するものが存在する(例えば、日本とフィンランドとの租税条約)。そのような租税条約では、割引債の償還差益は利子所得に該当しないこととなるのであろう。割引債の償還差益が利子所得に該当しない場合、事業所得、譲渡収益、その他所得のいずれかに該当することとなる。したがって、多くの場合、その所得が国内の恒久的施設(PE)に該当しない限り、日本での課税が認められないこととなる。

貸付金が国外業務に係る場合

上述の②の事業者に対する貸付金の利子について、国内法は、当該貸付金が日本の国内業務に係るものである場合には、国内源泉所得に該当するという使用地基準がとられる。これに対して、租税条約では、利子の支払をする者の居住地を基準にいずれの国で利子が生じたかを判断する支払者基準がとられることが一般である。

■このように、国内法と租税条約でソースルールが異なる場合、源泉置換来て(所得税法162条①)が適用される。そこで、国内法上のソースルールでは、国内源泉所得に該当せずに源泉徴収の対象とならない利子所得が租税条約のソースルールによって国内源泉所得となり、源泉聴取の対象となることがありうる。例えば、外国法人が事業者である日本の居住者に貸付けをするが、その貸付金が日本の国外業務に用いられるものである場合、当該貸付金の利子は国内業務に係るものではなく、国内法では国内源泉所得には該当しない。ここで適用される租税条約のソースルールが支払者基準であるとすれば、当該利子は日本の居住者が支払をするものであることから日本の国内源泉所得となり、源泉徴収の対象となる。

重要概念/利子所得の所得区分

法形式に着目した区分と、経済的な実質に着目した区分

■利子所得については、他の所得との区分が問題となりうる。特に、資金調達の手法によっては配当と利子の境界が必ずしも明確でない場合があり、株式の中でも社債に近い性質を有するもの、逆に社債の中でも株式に近い性質を有するものがありうるが、それらから生じた所得が配当と利子のいずれに該当するかによって課税関係が異なる。国内法では、利子と配当は法形式によって区分され、債権から生じるものは利子であり、株式や出資持分から生じるものは配当として取り扱われる。したがってその境界は明確である。

■これに対して、OECDモデル租税条約では、その区分にはより実質的な要素が含まれる。OECDモデル租税条約における配当の定義(10条③)によると、まず株式や出資持分から生じる所得については、日本の国内法と同様に配当として取り扱われる。そこで例えば、優先して定率配当がなされ、かつ一定の時期に償還されるかなり社債に近い性格の優先株式であっても、そこから生じる所得は配当となる。次に、信用に係る債権から生じる所得については、前述の通り広く利子所得に該当することとなる。もっとも、法的な債権であったとしても、それが実質的に資本参加であって企業リスクを負担する場合(例えば、一般債権者に劣後し、利率が利益に応じて変動するような社債であって、償還期限が無期限とされているような場合。)には、そのよな債権から生じた所得は配当所得となりうるわけである。すなわち、当該所得についての源泉地国における課税上の取扱いが配当と同様である場合には、租税条約上も配当所得として取り扱われることとなる。

■利子については、さまざまな性質のものがあり、利子所得該当性をめぐっては、法形式に着目した区分と、経済的な実質に着目した区分がありうる。その判断にあたっては、国内法の他、実際に適用される租税条約の規定を踏まえて、個別の取引ごとに利子所得該当性を検討する必要性がある。

併せて読みたい/日愛租税条約事件

租税法律主義に基づき、租税条約の適用を否認するためには明文の規定を要する(東京高平26年10月29日)

■匿名組合契約の営業者であった納税者が、日愛租税条約に基づき、所得税の源泉徴収義務を負わないと判断して、分配金に係る源泉所得税の徴収及び国への納付をしなかったことが認められた事案。

■匿名組合契約の営業者であった納税者は、アイルランドの法令に基づき設立された法人である匿名組合員に対して各契約に基づき利益の分配として支払をしたが、その際、日愛租税条約の規定が適用されて被控訴人らは所得税法212条1項に基づく源泉徴収に係る所得税を徴収して国に納付すべき義務を負わないと判断して、源泉所得税の徴収及び国への納付をしなかったところ、麻布税務署長が、被控訴人らに対し、被控訴人らが利益の分配として支払をした金額のうち99%に相当する部分については日愛租税条約の規定の適用がなく、所得税法212条1項に基づき源泉所得税を徴収して国に納付すべき義務を負うものであるとして、源泉所得税の各納税の告知の処分及び不納付加算税の各賦課決定を行った。

■裁判所は、日愛租税条約には、源泉課税を制限する日愛租税条約23条の適用を否定する具体的な条項は定められていないから、同条の適用を否定することはできないと判断。組合員が各匿名組合契約に基づいて支払を受けた利益分配金の99%に課税されないとの結果が生じており、それが、税負担の公正性等の観点から問題視される余地があるとしても、そのことは、明文の条約等の規定なく、日愛租税条約23条の適用を排除する根拠となり得るものとはいえないとして、納税者を勝訴させた。