寄付金課税事件

目次

形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付 実質は寄附金に該当

概要

国外関連会社に対する債権放棄が寄付金に該当するかの判断時点は、担保提供時点ではなく、実際に資金提供をした時点であるとされた事案。

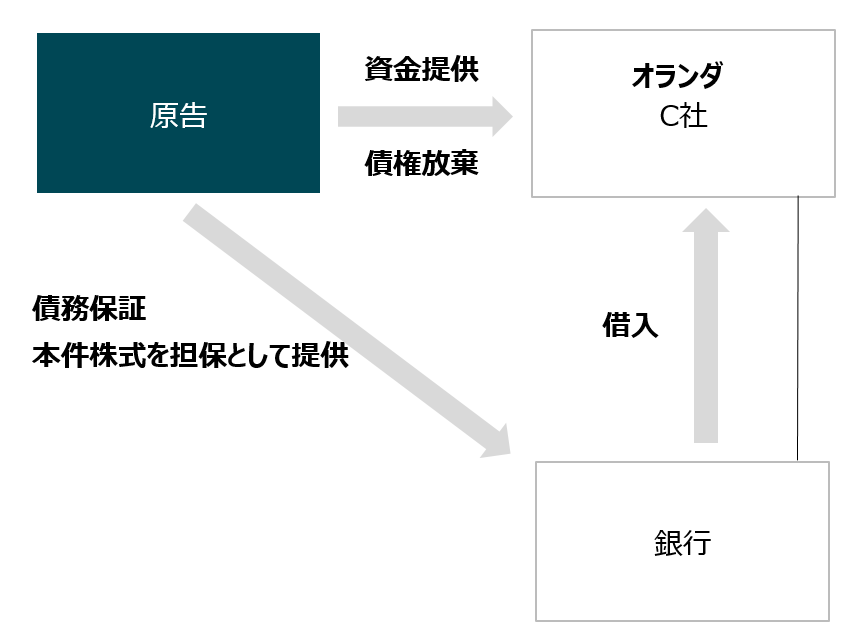

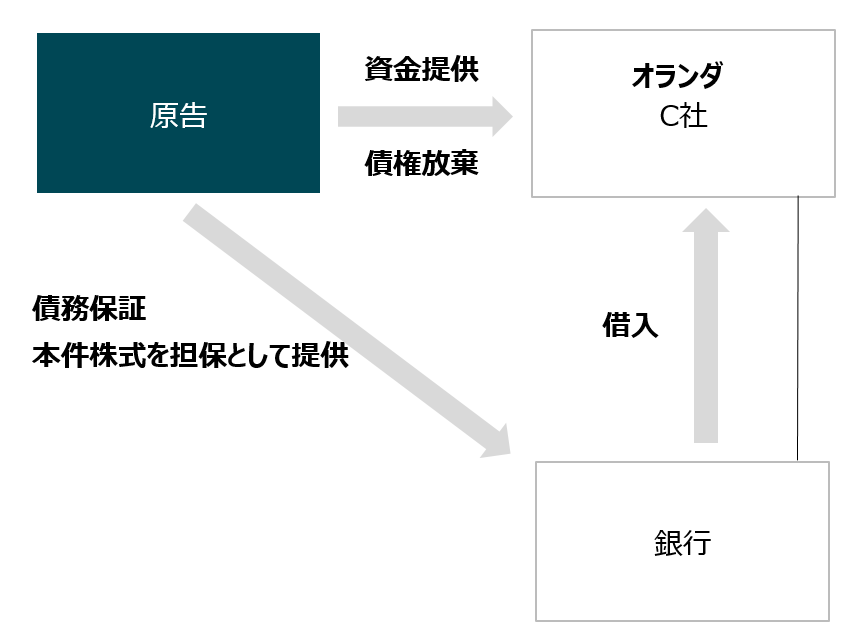

相関図

概要

- ■概要

- ■内国法人である納税者(原告)は、法人の元代表者が全額出資した外国会社が借入をする際に担保提供を行い、担保不足が生じたため原告が貸付金として資金提供した。その後、資金回収が不能になったことから貸倒損失として申告をしたところ、課税庁が国外関連者に対する寄付金として全額損金不算入の更正処分を行い、処分に不服である納税者が訴えた。

■納税者は、担保提供時点で回収困難なことが客観的に予想される場合は、寄付金に該当するが、担保提供時点で回収不能と客観的に予想されていないから寄附金には該当しないと主張した。

■しかし、地裁は、担保提供は現実に金銭を供与したとは評価できないからこの時点で寄附金に該当するかを判断せず、実際に資金提供をし、債権放棄した時点で判断すべきであり、これらの時点では弁済計画等が計画された証拠がなく、納税者の税務処理の都合が考慮されたと思われることから、通常の経済取引ではなく寄付金に該当するとして納税者の請求を棄却。高裁においても控訴は破棄され、確定。 - ■裁判所

- 東京地方裁判所 平成21年7月29日判決(八木一洋裁判長)(棄却)(控訴)

東京高等裁判所 平成22年3月25日判決(青柳馨裁判長)(棄却)(確定)

争点

判決

東京地方裁判所

→納税者敗訴

東京高等裁判所

→納税者敗訴(確定)

寄付金課税

国内法上、内国法人が支出した寄付金は、一定の範囲内で損金算入が制限される(法人税法37条)が、国外関連者に対する寄付金の場合、その全額が損金不算入となる(租税特別措置法66の4③)。

租税特別措置法 第66条の4 ③(国外関連者との取引に係る課税の特例)

法人が各事業年度において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第七項に規定する寄附金の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するもの(恒久的施設を有する外国法人である国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該法人に対する同法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「次項」とあるのは、「次項又は租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。

法人税法37条(寄附金の損金不算入)

内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

キーワード

■キーワード

外国法人、貸倒損失、寄附金、経済的利益、国外関連者、資金提供

■重要概念

移転価格税制と寄付金課税

東京地裁/両者の主張

納税者の主張

措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当する行為とは、その名義のいかんを問わず、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与であるところ、上記「寄附金」に該当するためには、客観的に受贈者又は無償の利益の供与を受ける者に財産的利益を与えるものであること及び主観的に無償の意図を有していることが必要である。

そして、債権の回収が不能であるためにこれを放棄する場合や、損失を負担しなければより大きな損失を被ることが明らかであるためにやむを得ず負担を行う場合等、その経済的利益等の供与等につき経済取引として十分に首肯しうる合理的理由がある場合には、当該経済的利益等は上記「寄附金」には当たらないと解される。

ここで、第三者が物上保証の形式で担保提供を行う場合に、当該担保提供が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当し得るのは、①担保提供の対価が適切な価額ではないため、適正価額との差額部分が上記「寄附金」とされる場合、②担保提供の形式を採りながらも、実質的には担保となる財産を無償で供与するものであり、担保となる財産そのものが上記「寄附金」とされる場合の2つの類型があるところ、本件においては、②の類型が問題となることから、同類型の供与について、いかなる場合に上記「寄附金」に該当するかを検討する必要がある。

物上保証は、担保提供時においては債務者に対して信用を供与するものにすぎず、担保提供後に債務者が債務不履行に陥った場合に限り、担保の実行により担保として提供した財産に関する権利が債権者に確定的に移転する。

そして、担保の実行がされた場合でも、担保を提供した者は担保の実行と同時に債務者に対する求償権を取得するから、この債務者に対する求償権が実現できない場合に初めて債務者に対する経済的利益の供与があったといえる。

したがって、担保提供が債務者との関係で上記「寄附金」に該当する場合とは、担保が実行され、かつ、債務者に対する求償権の行使も債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が、担保提供時点において客観的に予測されており、担保とされた資産を贈与したに等しいと評価されるような極めて例外的な場合に限られるというべきである。

そして、次に述べる事情を総合すれば、本件各担保提供については、上記の危険が客観的に予測されていたとはいえないから、本件各担保提供は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当しない。

本件F1事業は、収益を目的とした合理的な事業であった。すなわち、原告は、新規参入に対し閉鎖的なF1業界に参入すること自体が既得権益としての価値を有することに着目し、C社においてこれを行うことに伴って、原告及び原告を含む乙グループのブランドイメージないしプレゼンスを高め、それらのアジアにおけるビジネスチャンスを拡大すること等を企画して、C社とともに長期にわたる周到な準備を行うとともに、乙の人脈を利用するなどして異例の新規参入を実現させた。

また、原告は、F1業界において好成績を収めた実績を有し、F1エンジン開発製造のノウハウ及びそれに関する知的所有権、開発・生産スタッフの技術力等の有形無形の資産の集合体として極めて優れたMのF1エンジン部門の購入に成功した。

原告がC社を通じてMのF1エンジン部門を買収したことは、当時、F1レースに参加する唯一の独立系のエンジンメーカーとなったことを意味し、ライセンス収益又は将来の売却益等を考慮すると、採算の見込みは高かった。

結果的には、本件各担保提供当時は想定されなかった平成13年5月以降のE株式の株価の異常な急落が生じたことなどのため、資金調達が困難となり、その事業活動を維持することが不可能となったものの、上記株価の急落がなければ、F銀行及びG銀行から担保を追加提供するよう要請されることなく、再度の資金調達をすることにより、平成14年以降のF1レースに係る必要資金をHグループに継続して供給することが可能であった。

本件各担保提供は、提供した担保が実行された場合、担保を提供した原告がC社に対して求償権を行使することが予定されており、通常の担保としての実態を伴うものであった。

そして、仮に、提供した担保が実行されたとしても、原告は、C社がF1エンジンメーカーという資産を有するIに対する貸金債権を有していたことから、最終的には、上記資産から原告のC社に対する債権を回収することが可能であると考えていた。

現実に、本件F1事業と同様にC社を利用した他の原告の事業においては、十分な債権回収がされている。

担保提供が行われ、その後、当該担保を実行する代替措置として担保が任意で処分され、債務者への貸付けに変更された場合、当該貸付けに係る金銭が上記「寄附金」に該当するのは、担保提供時点において、担保の実行を避けるため債務者への貸付けに変更せざるを得ず、かつ、債務者に対する求償権の行使が債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が客観的に予測されていた場合に限られる。

本件においては、本件各担保提供当時、債務者であるC社に対する求償権の行使が債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が客観的に予測されていたとはいえないことは、イに述べたとおりである。

よって、仮に、本件各資金提供による貸付けに係る金銭が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するか否かが問題になり得るとしても、本件においては、上記「寄附金」に該当しない。

債権放棄による経済的利益が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するのは、債権回収の可能性があり、当該債権を放棄する必要がないにもかかわらずあえて当該債権を放棄したような場合に限られる。

本件においては、丁が平成13年11月1日にIが保有する資産のすべてを第三者に対して1米ドルで売却したことにより、Iにおいて見るべき資産は何ら存在しない状況となったため、C社は、本件ローン契約に基づく債権を回収することができなくなり、原告に対する債務を弁済することができない状態に陥った。

そこで、原告は、平成14年3月4日付けで、C社が当時保有していた資産により代物弁済を受けるとともに、この代物弁済によって弁済されなかった債務については、C社からの回収が明らかに不可能であったため免除することとして、本件債権放棄をしたものであり、債権回収の可能性があるにもかかわらずあえて債権放棄をしたものではない。

よって、仮に、本件債権放棄による経済的利益が上記「寄附金」に該当するか否かが問題になり得るとしても、本件においては、上記「寄附金」に該当しない。

国税庁の主張

措置法66条の4第3項は、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を規定する。

また、上記「国外関連者」の意義については、措置法66条の4第1項において、外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める「特殊の関係」のあるものをいう旨定められている。

さらに、措置法施行令39条の12第1項は、上記「特殊の関係」について具体的に定めており、同項3号ハにおいて、「当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること」と定めている。

本件において、C社は、その事業活動に必要とされる資金の相当部分を原告から借り入れており、措置法施行令39条の12第1項3号ハの要件を満たすから、措置法66条の4第3項に定める原告の「国外関連者」に該当する。

措置法66条の4第3項に定める「寄附金の額」とは、旧法人税法37条6項の「寄附金の額」をいうところ、同項の「寄附金」とは、どのような名義で支出されたか、又は法人の事業に関連性がある支出であるか否かを問わず、対価性のない金銭その他の資産又は経済的利益の給付又は供与をいうのであり、その判断に当たっては、資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場合であって、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものであるか否かにより判断すべきである。

そして、措置法66条の4第3項に規定する「寄附金」に該当するか否かについても、上記と同様の観点から判断すべきである。

原告とC社との間には資本関係はなく、C社は乙個人が本件F1事業を行うために設立した法人である一方で、原告が、本件F1事業に関して受領することができる経済的利益は、本件債務保証契約に基づく債務保証手数料のみであった。

また、本件F1事業は、当初から経済的に合理的な事業とはいえず、むしろ、当初から成功の見込みがほとんどなく、拠出した資金の全額ないしほぼ全額が回収不能となる可能性が極めて高い事業であり、乙や他の原告の取締役は、本件各担保提供当時、このような事情を認識し、拠出した資金の全額が回収不能になることを想定しており、拠出した資金を回収しようとする真しな意図を有していなかった。

そして、原告の取締役の一部が本件F1事業の成功に対して強い懸念を抱いていたにもかかわらず、原告は、本件F1事業に関する十分な審査又は調査をせず、本件各担保提供をする旨の乙の判断をそのまま受け入れて、事後的に承認した。

上記の事情からすれば、原告は、本件各担保提供の時点で、本件F1事業が失敗し、C社が本件各借入れの弁済ができなくなること及びその場合に原告がC社の債務を終局的に肩代わりすることになることを当初から想定しており、C社から本件各資金提供に係る資金を回収することを全く期待していなかったものといえる。

このような本件各担保提供時点からの諸事情を総合して、本件各担保提供と本件各資金提供を一体として考慮すれば、原告が貸付けの形で本件各資金提供を行い、その後本件債権放棄をしたことは、実質的にみれば、C社の債務を無償で引き受けたか、又はC社に対して利益供与若しくは贈与をしたものと同視することができ、通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものというべきである。

原告は、その保有するE株式の売却によって生じた多額の売却益に係る税負担を軽減するため、C社に対して本件各資金提供を行う一方で、C社を清算することにより生じる損失、すなわち、C社の原告に対する債務を免除することによる損失を原告の損金の額に算入することを計画し、これを実行したものである。

このような事情からすれば、原告は、本件各資金提供をする時点において、C社から本件各資金提供に係る弁済を受けることを予定していなかったといえるから、貸付けという形式のいかんを問わず、本件各資金提供には通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものというべきである。

よって、本件各資金提供に係る金銭は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するから、本件債権放棄に係る金額を損金の額に算入することはできない。

本件債権放棄について債権の放棄は、債務者に対する経済的利益の供与であるところ、債権の回収が不可能であるためこれを放棄する場合、又は損失を負担しなければより大きな損失を被ることが明らかであるためやむを得ず負担を行う場合等その経済的利益の供与につき経済取引として十分に首肯し得る合理的理由がある場合には、当該供与された経済的利益は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に当たらないと解される。

しかし、原告が本件債権放棄をしたのは、そもそも、原告が、本件各担保提供当時、本件F1事業がおよそ成功の見込みのある事業とはいえないことや、C社が本件各借入れに係る債務の弁済期に弁済ができず、その結果として、C社の債務を終局的に肩代わりする結果となること等の事情を認識しながら、あえて本件各担保提供を行ったことが発端である。

そして、平成13年6月には乙において本件F1事業が深刻な資金難にあり事業継続も危ぶまれる状態にあることを認識し、同年7月には原告の取締役が本件F1事業の売却先の見通しも立たない状況であることを認識した状況の下で、原告は、あえて同年9月ないし11月にかけて本件各資金提供を行うとともに、乙は、同年9月ないし12月ころ、原告の保有するE株式の売却によって生じた多額の売却益に係る税負担を軽減するために、C社を清算し、原告のC社に対する債務の免除による損失を原告の損金の額に算入することを計画して、これを実行したものである。

このような本件各担保提供、本件各資金提供から本件債権放棄に至る一連の取引の経緯に照らせば、本件債権放棄は、原告自身が自ら招き、回避の努力もしなかった当然の結果というべきであり、仮に、原告がC社から本件各資金提供に係る金銭の弁済を受けることを予定していたとしても、本件債権放棄に経済取引として十分に首肯し得る合理的理由があるとはいえない。

よって、本件債権放棄に係る金額は、上記「寄附金」に該当するから、損金の額に算入することはできない。

東京高裁/両者の主張

納税者の主張

措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当する行為とは、その名義のいかんを問わず、金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与であるところ、上記「寄附金」に該当するためには、客観的に受贈者又は無償の利益の供与を受ける者に財産的利益を与えるものであること及び主観的に無償の意図を有していることが必要である。

そして、債権の回収が不能であるためにこれを放棄する場合や、損失を負担しなければより大きな損失を被ることが明らかであるためにやむを得ず負担を行う場合等、その経済的利益等の供与等につき経済取引として十分に首肯しうる合理的理由がある場合には、当該経済的利益等は上記「寄附金」には当たらないと解される。

ここで、第三者が物上保証の形式で担保提供を行う場合に、当該担保提供が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当し得るのは、①担保提供の対価が適切な価額ではないため、適正価額との差額部分が上記「寄附金」とされる場合、②担保提供の形式を採りながらも、実質的には担保となる財産を無償で供与するものであり、担保となる財産そのものが上記「寄附金」とされる場合の2つの類型があるところ、本件においては、②の類型が問題となることから、同類型の供与について、いかなる場合に上記「寄附金」に該当するかを検討する必要がある。

物上保証は、担保提供時においては債務者に対して信用を供与するものにすぎず、担保提供後に債務者が債務不履行に陥った場合に限り、担保の実行により担保として提供した財産に関する権利が債権者に確定的に移転する。

そして、担保の実行がされた場合でも、担保を提供した者は担保の実行と同時に債務者に対する求償権を取得するから、この債務者に対する求償権が実現できない場合に初めて債務者に対する経済的利益の供与があったといえる。

したがって、担保提供が債務者との関係で上記「寄附金」に該当する場合とは、担保が実行され、かつ、債務者に対する求償権の行使も債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が、担保提供時点において客観的に予測されており、担保とされた資産を贈与したに等しいと評価されるような極めて例外的な場合に限られるというべきである。

そして、以下に述べる事情を総合すれば、本件各担保提供については、上記の危険が客観的に予測されていたとはいえないから、本件各担保提供は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当しない。

本件B事業は、収益を目的とした合理的な事業であった。すなわち、控訴人は、新規参入に対し閉鎖的なB業界に参入すること自体が既得権益としての価値を有することに着目し、Cにおいてこれを行うことに伴って、控訴人及び控訴人を含む乙グループのブランドイメージないしプレゼンスを高め、それらのアジアにおけるビジネスチャンスを拡大すること等を企画して、Cとともに長期にわたる周到な準備を行うとともに、乙の人脈を利用するなどして異例の新規参入を実現させた。

また、控訴人は、B業界において好成績を収めた実績を有し、b開発製造のノウハウ及びそれに関する知的所有権、開発・生産スタッフの技術力等の有形無形の資産の集合体として極めて優れたMのb部門の購入に成功した。

控訴人がCを通じてMのb部門を買収したことは、当時、Bレースに参加する唯一の独立系のエンジンメーカーとなったことを意味し、ライセンス収益又は将来の売却益等を考慮すると、採算の見込みは高かった。

結果的には、本件各担保提供当時は想定されなかった平成13年5月以降のE株式の株価の異常な急落が生じたことなどのため、資金調達が困難となり、その事業活動を維持することが不可能となったものの、上記株価の急落がなければ、F銀行及びG銀行から担保を追加提供するよう要請されることなく、再度の資金調達をすることにより、平成14年以降のBレースに係る必要資金をHグループに継続して供給することが可能であった。

本件各担保提供は、提供した担保が実行された場合、担保を提供した控訴人がCに対して求償権を行使することが予定されており、通常の担保としての実態を伴うものであった。

そして、仮に、提供した担保が実行されたとしても、控訴人は、Cがbメーカーという資産を有するIに対する貸金債権を有していたことから、最終的には、上記資産から控訴人のCに対する債権を回収することが可能であると考えていた。

現実に、本件B事業と同様にCを利用した他の控訴人の事業においては、十分な債権回収がされている。

担保提供が行われ、その後、当該担保を実行する代替措置として担保が任意で処分され、債務者への貸付けに変更された場合、当該貸付けに係る金銭が上記「寄附金」に該当するのは、担保提供時点において、担保の実行を避けるため債務者への貸付けに変更せざるを得ず、かつ、債務者に対する求償権の行使が債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が客観的に予測されていた場合に限られる。

本件においては、本件各担保提供当時、債務者であるCに対する求償権の行使が債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が客観的に予測されていたとはいえないことは、上記イに述べたとおりである。

したがって、仮に、本件各資金提供による貸付けに係る金銭が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するか否かが問題になり得るとしても、本件においては、上記「寄附金」に該当しない。

債権放棄による経済的利益が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するのは、債権回収の可能性があり、当該債権を放棄する必要がないにもかかわらずあえて当該債権を放棄したような場合に限られる。

本件においては、丁が平成13年11月1日にIが保有する資産のすべてを第三者に対して1米ドルで売却したことにより、Iにおいて見るべき資産は何ら存在しない状況となったため、Cは、本件ローン契約に基づく債権を回収することができなくなり、控訴人に対する債務を弁済することができない状態に陥った。

そこで、控訴人は、平成14年3月4日付けで、Cが当時保有していた資産により代物弁済を受けるとともに、この代物弁済によって弁済されなかった債務については、Cからの回収が明らかに不可能であったため免除することとして、本件債権放棄をしたものであり、債権回収の可能性があるにもかかわらずあえて債権放棄をしたものではない。

したがって、仮に、本件債権放棄による経済的利益が上記「寄附金」に該当するか否かが問題になり得るとしても、本件においては、上記「寄附金」に該当しない。

国税庁の主張

措置法66条の4第3項は、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を規定する。

また、上記「国外関連者」の意義については、措置法66条の4第1項において、外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める「特殊の関係」のあるものをいう旨定められている。

さらに、措置法施行令39条の12第1項は、上記「特殊の関係」について具体的に定めており、同項3号ハにおいて、「当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること」と定めている。

本件において、Cは、その事業活動に必要とされる資金の相当部分を控訴人から借り入れており、措置法施行令39条の12第1項3号ハの要件を満たすから、措置法66条の4第3項に定める控訴人の「国外関連者」に該当する。

措置法66条の4第3項に定める「寄附金の額」とは、旧法人税法37条6項の「寄附金の額」をいうところ、同項の「寄附金」とは、どのような名義で支出されたか、又は法人の事業に関連性がある支出であるか否かを問わず、対価性のない金銭その他の資産又は経済的利益の給付又は供与をいうのであり、その判断に当たっては、資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場合であって、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものであるか否かにより判断すべきである。

そして、措置法66条の4第3項に規定する「寄附金」に該当するか否かについても、上記と同様の観点から判断すべきである。

Cは控訴人の代表者であった乙個人が本件B事業を行うために設立した法人であり、控訴人とCは、何らの資本関係もなく、平成11年ないし同13年当時、控訴人の代表者とCの唯一の株主が乙であり、また、平成11年2月3日に締結された本件債務保証契約の両当事者というだけの関係であった。

すなわち、Cの収益ないし価値の増大は、直ちに控訴人を利するものではなく、控訴人にとって唯一の経済的利益は、本件債務保証契約に基づく債務保証手数料(Cが金融機関から受ける融資金額の年間0.5パーセントに相当する金額)のみであった。

また、控訴人が主張するように、本件B事業によって控訴人あるいは乙株式会社のブランドイメージが向上するものとは考え難い。

いわゆるB事業が非常に高額の資金を要する上、極めてリスクの高い事業であることは公知の事実であり、当該事業に対して合理的な投資活動として資金を提供しようとするのであれば、緻密かつ周到な検討と準備が必要であることは当然である。

現に、本件B事業は、平成13年1月にCから229億円の資金提供を受けながら、同年11月には、資金不足によって、一度も軌道に乗ることなく行き詰まったのである。

このように、本件B事業は当初から経済的に合理的な事業とはいえず、むしろ、当初から成功の見込みがほとんどなく、拠出した資金の全額ないしほぼ全額が回収不能となる可能性が極めて高い事業であり、控訴人の取締役の一部が本件B事業の成功に対して強い懸念を抱いていたのであり、にもかかわらず、すなわち、乙や他の控訴人の取締役は、本件各担保提供当時、このような事情を認識し、拠出した資金の全額が回収不能になることを想定できたにもかかわらず、控訴人は、本件B事業に関する十分な審査又は調査をせず、本件各担保提供をする旨の乙の判断をそのまま受け入れて、事後的に承認し、その後も、本件B事業の進行状況等につき報告を求めることさえほとんどせず、推移した。

上記のとおり、控訴人は、本件各担保提供の時点で、本件B事業が失敗し、Cが本件各借入れの弁済ができなくなること及びその場合に控訴人がCの債務を終局的に肩代わりすることになることを当初から想定しており、Cから本件各資金提供に係る資金を回収することを全く期待しておらず、それを回収しようする真摯な意図を有しなかったものといわざるを得ない。

こうした本件各担保提供時点からの諸事情を総合して、本件各担保提供と本件各資金提供を一体として考慮すれば、控訴人が貸付けの形で本件各資金提供を行い、その後本件債権放棄をしたことは、実質的にみれば、Cの債務を無償で引き受けたか、又はCに対して利益供与若しくは贈与をしたものと同視することができ、通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものというべきである。

控訴人は、その保有するE株式の売却によって生じた多額の売却益に係る税負担を軽減するため、Cに対して本件各資金提供を行う一方で、Cを清算することにより生じる損失、すなわち、Cの控訴人に対する債務を免除することによる損失を控訴人の損金の額に算入することを計画し、これを実行したものである。

このような事情からすれば、控訴人は、本件各資金提供をする時点において、Cから本件各資金提供に係る金銭の弁済を受けることを予定していなかったといえるから、貸付けという形式のいかんを問わず、本件各資金提供には通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものというべきである。

したがって、本件各資金提供に係る金銭は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するから、本件債権放棄に係る金額を損金の額に算入することはできない。

本件債権放棄について債権の放棄は、債務者に対する経済的利益の供与であるところ、債権の回収が不可能であるためこれを放棄する場合、又は損失を負担しなければより大きな損失を被ることが明らかであるためやむを得ず負担を行う場合等その経済的利益の供与につき経済取引として十分に首肯し得る合理的理由がある場合には、当該供与された経済的利益は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に当たらないと解される。

しかし、控訴人が本件債権放棄をしたのは、そもそも、控訴人が、本件各担保提供当時、本件B事業がおよそ成功の見込みのある事業とはいえないことや、Cが本件各借入れに係る債務の弁済期に弁済ができず、その結果として、Cの債務を終局的に肩代わりする結果となること等の事情を認識しながら、あえて本件各担保提供を行ったことが発端である。

そして、平成13年6月には乙において本件B事業が深刻な資金難にあり事業継続も危ぶまれる状態にあることを認識し、同年7月には控訴人の取締役が本件B事業の売却先の見通しも立たない状況であることを認識した状況の下で、控訴人は、あえて同年9月ないし11月にかけて本件各資金提供を行うとともに、乙は、同年9月ないし12月ころ、控訴人の保有するE株式の売却によって生じた多額の売却益に係る税負担を軽減するために、Cを清算し、控訴人のCに対する債務の免除による損失を控訴人の損金の額に算入することを計画して、これを実行したものである。

このような本件各担保提供、本件各資金提供から本件債権放棄に至る一連の取引の経緯に照らせば、本件債権放棄は、控訴人自身が自ら招き、回避の努力もしなかった当然の結果というべきであり、仮に、控訴人がCから本件各資金提供に係る金銭の弁済を受けることを予定していたとしても、本件債権放棄に経済取引として十分に首肯し得る合理的理由があるとはいえない。

したがって、本件債権放棄に係る金額は、上記「寄附金」に該当するから、損金の額に算入することはできない。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■本件各担保提供時点からの諸事情を総合して、本件各担保提供と本件各資金提供を一体として考慮すれば、原告が貸付けの形で本件各資金提供を行い、その後本件債権放棄をしたことは、実質的にみれば、C社の債務を無償で引き受けたか、又はC社に対して利益供与若しくは贈与をしたものと同視することができる。原告は、本件各資金提供をする時点において、C社から本件各資金提供に係る弁済を受けることを予定していなかったといえるから、本件各資金提供には通常の経済取引として是認できる合理的理由が存在しないものというべきである。平成13年6月には乙において本件F1事業が深刻な資金難にあり事業継続も危ぶまれる状態にあることを認識し、同年7月には原告の取締役が本件F1事業の売却先の見通しも立たない状況であることを認識した状況の下で、原告は、あえて同年9月ないし11月にかけて本件各資金提供を行うとともに、乙は、同年9月ないし12月ころ、原告の保有するE株式の売却によって生じた多額の売却益に係る税負担を軽減するために、C社を清算し、原告のC社に対する債務の免除による損失を原告の損金の額に算入することを計画して、これを実行したのである。

- 納税者

- ■「寄附金」に該当するためには、客観的に受贈者又は無償の利益の供与を受ける者に財産的利益を与えるものであること及び主観的に無償の意図を有していることが必要である。

■本件においては、本件各担保提供当時、債務者であるC社に対する求償権の行使が債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が客観的に予測されていたとはいえない。本件においては、丁が平成13年11月1日にIが保有する資産のすべてを第三者に対して1米ドルで売却したことにより、Iにおいて見るべき資産は何ら存在しない状況となったため、C社は、本件ローン契約に基づく債権を回収することができなくなり、原告に対する債務を弁済することができない状態に陥った。

■そこで、原告は、平成14年3月4日付けで、C社が当時保有していた資産により代物弁済を受けるとともに、この代物弁済によって弁済されなかった債務については、C社からの回収が明らかに不可能であったため免除することとして、本件債権放棄をしたものであり、債権回収の可能性があるにもかかわらずあえて債権放棄をしたものではない。

関連する条文

法人税法(平成14年法律第79号による改正前のもの。)

第37条(寄附金の損金不算入)

租税特別措置法(平成14年法律 第79号による改正前のもの。)

租税特別措置法施行令(平成14年政令第271号による 改正前のもの。)

第39条の12(国外関連者との取引に係る課税の特例)

東京地裁/平成21年7月29日判決(八木一洋裁判長)/(棄却)(控訴)

本件F1事業の実施に至る経緯についてア乙は、C社の事業につき原告との間に平成11年2月に本件債務保証契約が締結された後の同年9月ころから、F1レースに関する事業への参画を検討するようになり、同月ころ、元レーサーであるQが経営する株式会社Rに対し、ヨーロッパ各国におけるモータースポーツの現状調査等を依頼した。

その際、株式会社R名義の請求書が原告宛てに発行されている。C社は、平成11年10月15日、F1レースの分野において技能、知識及び経験を有するとされるSとの間で、F1レースに関するコンサルタント契約を締結した。

乙ないしC社は、平成11年11月ころから、MのF1エンジン部門等を買収することの検討及び交渉を開始した。

乙は、本件F1事業の実施主体となる法人の設立等が開始された後の平成12年6月から同年9月ころまでの間、マレーシアの自動車メーカー関係者に対し、MのF1エンジン部門の正式な買収の合意に先立って、将来的に当該F1エンジン部門を売却することを打診したが、同自動車メーカー等への売却は実現しなかった。

平成12年9月ころ、「H事業計画」と題する文書が作成されているところ、同文書には、C社がMのF1エンジン部門を買収する旨の記載があるとともに、C社において新会社H(H)社を設立し、同13年1月よりMによるF1事業を移管する旨の記載がある。

また、上記文書には、「2000年(平成12年)12月までにルクセンブルグにHのホールディング会社を設立する。代表はC社代表乙氏」との記載がある。

さらに、上記文書には、「事業計画サマリー」として、事業の収益見込みについて記載されているところ、平成13年に「パートナー」(エンジン技術供与ライセンス契約を締結する企業)との契約を締結し、同15年末にHを売却した場合を「ケース1」とし、その場合には6000万米ドルの利益が上がるとする一方、「パートナー」との契約が成立せず、同13年末にHを売却した場合を「ケース2」とし、その場合には1億2000万米ドルの損失が出る旨の記載があるが、原告に関する記載はない。

なお、上記書面については、原告においてもその内容を認識していた。

乙は、C社が原告の保証及び担保提供の下に本件F銀行借入れを受けた後の平成12年11月16日、C社に係る「株主の決議」と題する文書に署名したところ、同文書には「私(乙)は、Hの活動がハイリスクであること、その投資(フォーミュラー活動)にはまったく利益を生まないというリスクと、またこの活動への貸付金が一銭も回収できないというリスクがあることを認める。」との記載がある。

Lが開発したF1レース用のエンジンは、その提供を受けてF1レースに参加する車両の広告スペースの提供を受けることを対価として、平成13年にF1レースに参加したチームに提供された。

上記チームが使用した車両の車体には、「T」等の文字が掲示されるなどしたが、原告の商号や原告の取り扱う商品の商品名等は掲載されていない。

本件F1事業に関する資金調達についてア平成13年までの本件F1事業に係る事業資金は、C社が本件各借入れにより調達した資金を、更に本件ローン契約によりIに貸し付けることにより、調達された。

原告は、本件債務保証契約に基づいて本件各借入れについて保証するとともに、原告保有のE株式合計430万株をF銀行及びG銀行に担保として提供(本件各担保提供)した。

平成12年10月にされた本件F銀行借入れに係るF銀行への担保提供及び保証について、原告内部でりん議書による決裁がされているところ、このりん議書には、「H事業初期投資」に係る投資金額2億米ドルについて「他の投資案件に支障をきたすと思います。「優先順位」の問題となってきています。できれば、見合わせお願います。」との手書きの記載があり、当該メモの末尾に「U」との印影があるとともに、同りん議書の決裁欄の「常務」の欄に「A’009.21U」との印影がある。

平成12年11月にされた本件G銀行借入れに係るG銀行への担保提供及び保証について、原告内部でりん議書による決裁がされているところ、このりん議書には、「短期間の担保提供にとどめて下さい。

他の投資案件(Vホテル・Wの追加投資など確定分)に影響してきます。」との手書きの記載があり、当該メモの末尾に「U」との印影があるとともに、同りん議書の決裁欄の「常務」の欄に「A’0011.16U」との印影がある。また、上記手書きの記載の下部には、上記手書きの記載の内容が乙に伝達された旨の記載がある。

(乙22)エとIとの間で締結された本件ローン契約の契約書の「背景説明」の項目には、「(乙氏は、)この融資がハイリスクであり、回収不能の潜在性があるとのC社取締役会の警告にもかかわらず、この融資を決議し指揮した。」との記載があるとともに、乙の発言ないし認識として、「私(乙)は、Hの活動はハイリスクであること、その投資(フォーミュラー活動)から利益が生じる保証がないこと、またこの貸付金がまったく回収不能になる可能性があることを認識している。」との引用がされている。

また、本件ローン契約の契約書の「返済可能性」の項目には、「もしIが満期において融資を返済することが財務的にできない場合、両当事者は、次の1年間での部分的返済交渉をする。

しかしながら、もし、返済が更にできない場合、融資はC社により帳簿から抹消し、Iの資産としてみなされる。」との記載がある。

本件各資金提供の経緯ア原告が保有するE株式の株価は、平成12年後半ころから下落し、同13年9月には、本件各担保提供当時の約2分の1に下落した。

これに伴い、F銀行及びG銀行は、原告に対し、追加の担保を提供するよう要請した。

平成13年4月ころから本件F1事業の資金繰りが悪化し始めた。

そして、丁は、同年6月1日付けで、乙に対し、同月11日までに、同14年及び同15年に実施されるF1レースに関してHグループが必要とする費用1億3500万米ドルに関する銀行保証が実施される必要がある旨を記載したファクシミリ文書を送信するとともに、同13年6月16日付けで、乙に対し、上記1億3500万米ドルの調達を督促する趣旨のファクシミリ文書を送信した。

丁は、平成13年6月23日付けで、乙に対し、同日以後、丁及びSにおいて本件F1事業の買主を探す旨を記載した文書を送付した。

平成13年7月当時原告の取締役であったYは、同月、ジュネーブ及びパリに出張し、本件F1事業に関するスポンサーあるいは売却先候補との交渉経過について調査した上で、原告に対し、極めて見通しのつきにくい状況である旨の報告をした。

戊は、平成13年9月10日付けで、オランダの公認会計士・税理士であるXに対し、Hグループが本件ローン契約に基づく債務の弁済ができない状態であることや、原告が担保として提供したE株式を売却し、売却により得られる利益を利用して、原告の損失として本件ローン契約に基づく債務を損金処理をする所存である旨を記載したファクシミリ文書を送信した。

F銀行への担保提供に係るE株式の売却及び本件各資金提供等が開始された後の平成13年10月、原告内部において、E株式売却に伴う税金の支払につきC社の清算を含めて検討が行われた。

Lは、平成13年11月5日、支払停止に陥り、同月14日には、ベルサイユ商事裁判所に対し、フランス法に基づく倒産手続の適用申請を行った。

平成13年11月20日、原告の取締役会が開催されたところ、E株式の売却益を含めた約190億円の当期利益に対する税金への対処について監査役から質問がされた。

これに対し、担当取締役が、「メディアラグや経常損失などの確定している約100億円に、C社を使った方策を加える方向で検討しております。」との発言をした。

Y及び原告の担当者であったZは、平成13年11月29日から同年12月5日までの間、ジュネーブに出張して丁及び戊と面談し、原告のC社に対する債権の回収や、本件ローン契約に基づく債権の処理等について協議した。

C社に対する本件各資金提供が終了した後の平成13年12月25日、原告の取締役会が開催されたところ、E株式の売却益が生じたことを受けて同年11月までの当期利益の累計が192億0900万円となり、翌年5月における平成14年3月期の法人税の確定申告の在り方が原告の経営上の大きな問題となっていたことを踏まえ、E株式の売却益に対する税金を「オフセットできるかは、いつわかるのか」について監査役から質問がされた。

これに対し、担当取締役が、顧問税理士であったa税理士からC社の清算等について賛同を得ていることや、C社で約200億円の損失を計上する予定である旨の発言をした。

戊は、平成14年1月11日付けの書簡で、乙に対し、丁がIの保有資産のすべてを第三者に1米ドルで売却した旨を連絡した。

また、C社の「2001年度年次報告書」と題する文書にも、平成13年11月1日にIの全資産が1米ドルで売却された旨の記載がある。

本件債権放棄についてア平成14年2月20日、原告の取締役会が開催され、C社の原告に対する債務について、C社が清算する方向であるとして、その保有する資産により代物弁済をするよう請求するとともに、その残債務について弁済を免除することが承認された。

平成14年3月4日、本件譲渡契約が締結されたところ、原告は、C社に対する貸付金及び未収入金が合計370億3604万9184円である一方で、本件譲渡契約により原告がC社から代物弁済を受けた資産は合計132億3907万1251円であり、その差額である237億9697万7933円の弁済を免除したとして、その旨の会計処理を行った。

Yは、平成16年12月17日、東京国税局職員による事情聴取を受けたところ、「T事業(本件F1事業)について、C社として、事業の状況・資産状態等の報告はどのように受けていたのですか。」との問いに対し、「口頭での連絡を受けていた。

財務上の報告を書面により報告するように要求していた。ただし、書面ではきていなかった。」と回答した。

なお、Yは、上記のものを含む聴取内容を記載した聴取書について、「内容に間違いはないが会社の承認がなければサインはできない」として、署名押印をしなかった。

Zは、平成16年12月17日、東京国税局職員による事情聴取を受けたところ、「C社の資金調達を2000年11月ころまでやっていたが、C社とTの契約がどうなっていたかきちんとした内容は確認していなかった。」と説明した。

また、「T事業(本件F1事業)については、C社として、事業の状況・資産状態等の報告はどのように受けていたのですか。」との問いに対し、「最初からしつこく求めていたが、そこから先がどうなっていたか12月から1月のスタート時点から数字がまだ確定していないということで受け取っていない。」と回答した。

なお、Zは、上記のものを含む聴取内容を記載した聴取書について、「十分な説明ができず、あいまいなところもあるため、署名できない」として、署名押印をしなかった。

措置法66条の4第3項は、法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨定める。

そして、上記「寄附金の額」とは、旧法人税法37条6項に規定する寄附金の額をいうところ、同項は、「寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(中略)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする」旨を規定している。

ここで、法人税法が一定金額を超える寄附金の額の損金不算入の制度を設けているのは、法人が支出した寄附金の全額を無条件で損金の額に算入するとすれば、国の財政収入の確保を阻害するばかりではなく、寄附金の出えんによる法人の負担が法人税の減収を通じて国に転嫁され、課税の公平上適当でないことから、これを是正することにあると解される。

他方で、法人が支出する寄附金には、それが法人の収益を生み出すのに必要な費用としての側面を有するものもあり、当該支出が費用の性質を有するか、又は利益処分の性質を有するかを客観的に判定することは困難であるため、法人税法は、行政的便宜及び公平の維持の観点から、統一的な損金算入限度額を設け、寄附金のうちその限度額の範囲内の金額を費用として損金の額に算入することを認め、それを超える部分の金額を損金の額に算入しないことにしたものと解される。

以上のような一定金額を超える寄附金の額の損金不算入の制度の趣旨並びに旧法人税法37条6項及び7項の規定の内容からすれば、旧法人税法37条6項に定める「寄附金」とは、民法上の贈与に限らず、経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与をいうものと解するべきであり、ここにいう「経済的にみて贈与と同視し得る金銭その他の資産の譲渡又は経済的利益の供与」とは、金銭その他の資産又は経済的利益を対価なく他に移転する場合であって、その行為について通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在しないものを指すと解するのが相当である。

本件において、C社は、その事業活動に必要とされる資金の相当部分を原告の保証を受けて調達するか又は原告から借り入れており、措置法施行令39条の12第1項3号ハの要件を満たすから、措置法66条の4に定める原告の「国外関連者」に該当する。

そこで、本件各資金提供に係る金銭について措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するか否かについて検討する。

まず、原告がC社の株式を保有していなかったことからすれば、C社がその事業活動により損失を計上したとしても、そのことのみにより原告が直ちに損失を被る関係にはなかったというべきである。

また、①原告が、本件F1事業に関して直接に得ることが可能であった金銭その他の資産又は経済的利益は、本件債務保証契約に基づく債務保証手数料のみであるところ、同手数料が現実にC社から原告に支払われたことをうかがわせる証拠はないこと、②本件F1事業は、原告が平成11年又はそれ以前に行っていた事業活動と直接関連するとはいい難いことに加え、C社を含むHグループによる本件F1事業が原告の事業活動に及ぼす効果は、本件において原告の主張するところによっても、事実上のものであり、かつ、間接的にそれが及ぶ可能性があるというものにとどまっていたことを考慮すると、原告が本件F1事業に関与することで上記債務保証手数料以外の金銭その他の資産又は経済的利益を得ることが近い将来において具体的に見込まれるということができるような状況にあったとは認め難いこと、③原告が本件F1事業に関連する調査費用の請求を受けていた事実はあったものの、それ以上に、原告が本件F1事業の企画及び実施に主体的に関与していたことをうかがわせる客観的証拠は見当たらず、かえって、原告の取締役及び担当者の東京国税局職員に対する供述からは、原告の取締役及び担当者が本件F1事業の実施状況の詳細を把握していなかったことが認められる〔1(7)参照〕。

加えて、平成12年9月ころ当時のHグループの事業計画においても、C社が多額の損失を被る相応の危険があるものとされており、1(3)カ及び(4)に記載した事実によれば、原告は、本件各担保提供当時、このような危険があることを十分に認識していたものと認められる。

これらの事情を総合すると、本件各担保提供は、専らC社においてその事業活動に必要な資金を調達する上での便宜を図ることを企図してされたものであり、これにより原告において金銭その他の資産又は経済的利益を実質的に得ることが期待されていたわけではないことが推認される。

なお、上記の各供述に係る聴取書については、対象となった者の署名等がないが、これらがされなかった事情に照らすと、上記のように認定判断することが妨げられるとはいい難い。

その上で、原告が平成13年9月15日から同年11月26日の間にC社に対して本件各資金提供をするに至ったことについては、C社による本件各借入れについて原告がしていた本件各担保提供に係るE株式の株価が低下し、同年7月に入ってからは本件各借入れの貸主から担保を追加して提供するよう求められ、一方、借主であるC社を含むHグループにおいては、そのころには既に平成14年以降の本件F1事業の実施に必要な資金調達が困難な状況に陥っており、他方、本件F1事業を第三者に売却する確たる見通しも立っておらず、本件各借入れに係る債務の弁済を見込むことができる状況にはなかったもので、原告においては、このような状況を受けて、原告の資産を構成するE株式を保全し、又はそれを売却するに当たって可能な限り有利な内容でこれをするという動機もあったものと推認することができる。

ところで、C社については、本件F1事業以外の事業も行っており、本件各借入れに係る債務が金融機関との関係で整理された後にそれらの事業を継続していくことについて困難となるような事情が存在したことをうかがわせる証拠ないし事情は格別見当たらないところである。

しかしながら、当時の原告代表者である乙は、C社の唯一の株主でもあったところ、①C社の常務取締役であった戊は、本件各資金提供がされる直前の時期に、原告が損失を負担することにより本件ローン契約に基づくC社の債務の処理をすることが検討されていたことをうかがわせる文書を作成していること、②本件各資金提供がされていた期間中に、原告内部においてC社の清算が検討されていること、③本件各資金提供がされた時期とほぼ同時期の原告の取締役会においても、C社の清算等について意見交換がされていることのほか、④原告の取締役が、本件各資金提供がされた直後の時期に丁や戊と面談し、原告のC社に対する債権の回収について協議をしている事実は認められるものの、それ以外に、本件各資金提供に係る金銭についての具体的な弁済計画等が検討されたことをうかがわせる証拠はなく、本件各資金提供につきC社から原告に対して利息の支払がされたことをうかがわせる証拠もないこと、⑤本件各資金提供の際に作成された融資契約書において1年後と定められた弁済期が到来する半年程度前に本件債権放棄が行われるとともに、C社が清算されているところ、本件各資金提供を受けて本件各借入れに係る債務を弁済した後のC社の事業について、直ちに清算をしなければならない事情が新たに生じたことをうかがわせる証拠はなく、かえって、1(5)及び(6)に記載した事実によれば、C社の清算に当たっては、原告の税務処理の都合が相当程度考慮されていたと推認されることなどを併せ考慮すれば、本件各資金提供を行うに当たり、原告としては、近い将来にC社が清算に入る可能性があることを予測しており、C社から本件各資金提供に係る利息の支払及び金銭の返還を受けることを想定していなかったものと推認される。

以上の事実関係によれば、本件各資金提供は、形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であったとしても、その実質は、C社に対して金銭を対価なく移転するものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認することができる合理的理由は存在しないというべきである。

よって、本件各資金提供に係る金銭は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項により損金の額に算入することができない「寄附金」に該当するというべきである。

原告は、本件各担保提供に係る資産又は経済的利益のみが措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当し得るものであることを前提に、本件各担保提供に係る資産又は経済的利益が上記「寄附金」に該当しない旨を主張するが、上記主張がその前提を欠くことは、2に述べたとおりである。

原告は、担保が提供された後に、当該担保を実行する代替措置として、担保を任意に処分した上で債務者への貸付けに変更した場合、当該貸付けに係る金銭が措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項に定める「寄附金」に該当するのは、当該担保を提供した時点において、担保の設定によって担保の実行を避けるため債務者に対する貸付けとせざるを得ず、かつ、債務者に対する貸金債権の行使も債務者の無資力のために不能となるか又は著しく困難となる危険が客観的に予測されている場合に限られるとした上で、本件においては、このような危険が客観的に予測されていなかったと主張する。

しかし、上記貸付けに係る金銭が上記「寄附金」に該当するか否かの判断に当たり原告が主張するような事情を考慮することが否定されないにしても、そのような事情がある場合に限って上記「寄附金」に該当すると解する根拠は見いだし難い。

また、原告は、提供した担保が実行されるとともに、C社に対する求償権の行使も困難となる可能性があることを認識した上で本件各担保提供をしたものと認められるから、原告の上記主張によっても、本件各資金提供に係る金銭は、上記「寄附金」に該当するといえる。

また、原告は、本件各資金提供による貸付けをした理由は、担保として提供したE株式の株価が下落し、これにより担保が実行されることに伴う経済的損失を軽減することにあった旨を主張する。

しかし、本件各資金提供の原因となった本件各担保提供は、専らC社の事業活動に必要な資金を調達する上での便宜を図ることを企図するものであることや、イに述べたとおり、原告は、本件各担保提供当時、提供した担保が実行されるとともに、C社に対する求償権の行使も困難となる可能性があることを認識していたことからすれば、原告が主張するような事情があったからといって、本件各資金提供がC社に対して金銭を無償で給付又は供与するものに当たらないとはいえない。

そして、仮に、本件各資金提供に通常の経済取引として是認することができる合理的理由があるか否かを判断するにつき上記の事情を考慮し得るとしても、本件各資金提供を行うに当たり、原告としては、近い将来にC社が清算に入る可能性があることを予測しており、C社から本件各資金提供に係る利息の支払及び金銭の返還を受けることを想定していなかったことなどを考慮すれば、本件債権放棄に通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在するとはいえないから、いずれにしても原告の上記主張を採用することはできない。

原告の平成14年3月期の法人税に係る課税所得金額及び納付すべき税額はそれぞれ102億9530万6881円及び30億0019万0500円であり、原告の平成15年3月期の法人税に係る課税所得金額及び納付すべき税額はそれぞれ83億3005万9757円及び24億3612万8000円であり、原告の平成16年3月期の法人税に係る翌期へ繰り越す欠損金の額は144億7518万0294円であると認められ、本件各法人税更正処分における課税所得金額、納付すべき金額及び翌期へ繰り越す欠損金の額と同額であると認められるから、本件各法人税更正処分は適法である。

平成14年3月期法人税更正処分は適法であるところ、その結果、原告が新たに納付すべき法人税額30億8795万1700円については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、通則法65条4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。

したがって、平成14年3月期法人税更正処分に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、原告が新たに納付すべき法人税額30億8795万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に対して100分の10の割合(通則法65条1項に規定する割合)を乗じて算出した金額3億0879万5000円に、上記30億8795万1700円のうち期限内申告税額0円と50万円のいずれか多い金額(50万円)を超える部分の税額30億8745万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に100分の5の割合(通則法65条2項に規定する割合)を乗じて計算した金額1億5437万2500円を加算した金額4億6316万7500円であると認められ、この額は平成14年3月期賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから、平成14年3月期賦課決定処分は適法である。

平成15年3月期法人税更正処分は適法であるところ、その結果、原告が新たに納付すべき法人税額24億9837万7600円については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、通則法65条4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。

したがって、平成15年3月期法人税更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、原告が新たに納付すべき法人税額24億9837万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に対して100分の10の割合(通則法65条1項に規定する割合)を乗じて算出した金額2億4983万7000円に、上記24億9837万7600円のうち期限内申告税額0円と50万円のいずれか多い金額(50万円)を超える部分の税額24億9787万円(ただし、通則法118条3項の規定に基づき1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に100分の5の割合(通則法65条2項に規定する割合)を乗じて計算した金額1億2489万3500円を加算した金額3億7473万0500円であると認められ、この額は平成15年3月期賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから、平成15年3月期賦課決定処分は適法である。

法人事業税の所得割の課税標準額は、原則として、法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定し(平成14年3月期につき平成14年法律第80号による改正前の地方税法72条の14、平成15年3月期につき平成15年法律第9号による改正前の地方税法72条の14)、都知事は、法人税の課税標準である所得が法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得と異なることを発見したときは、所得割額を更正するものとされている(平成19年法律第4号による改正前の地方税法72条の39第1項、平成18年法律第53号による改正前の地方税法1条2項)。

次に、法人都民税について申告書が提出された場合において、都知事は、当該申告に係る法人税額若しくはこれらを課税標準として算定した法人税割額が法人税に関する法律の規定によって申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額若しくはこれらを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したときには、これを更正するものとされている(平成19年法律第4号による改正前の地方税法55条1項、同改正前の地方税法321条の11第1項、同改正前の地方税法734条2項及び3項)。

本件各法人税更正処分は適法であるところ、証拠(甲38、甲39)及び弁論の全趣旨によれば、これにより原告が納付すべき法人事業税及び法人都民税の額は、平成14年3月期についてそれぞれ10億3776万6800円及び6億3920万5800円であり、平成15年3月期についてそれぞれ8億2543万8100円及び5億0839万8300円であると認められ、本件各法人事業税更正処分及び本件各法人都民税更正処分において原告が納付すべきとされた法人事業税及び法人都民税の額は同額であると認められるから、本件各法人事業税更正処分及び本件各法人都民税更正処分は適法である。

平成14年3月期法人事業税更正処分は適法であるところ、その結果、原告が新たに納付すべき10億3776万6800円については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、地方税法72条の46第1項(平成18年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)が規定する「正当な事由」があるとは認められない。

したがって、平成14年3月期法人事業税更正処分に伴って賦課される過少申告加算金の額は、原告が新たに納付すべき法人事業税額10億3776万6800円(ただし、地方税法20条の4の2第2項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に対して100分の10の割合(地方税法72条の46第1項が規定する割合)を乗じて算出した金額1億0377万6600円に、上記10億3776万6800円のうち期限内申告税額0円と50万円のいずれか多い金額(50万円)を超える部分の税額10億3726万6000円(ただし、地方税法20条の4の2第2項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に100分の5の割合(地方税法72条の46第1項が規定する割合)を乗じて計算した金額5186万3300円を加算した金額1億5563万9900円である。

そして、この金額は、平成14年3月期過少申告加算金決定処分における過少申告加算金と同額であるから、平成14年3月期過少申告加算金決定処分は適法である。

平成15年3月期法人事業税更正処分は適法であるところ、その結果、原告が新たに納付すべき8億2543万8100円については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、地方税法72条の46第1項が規定する「正当な事由」があるとは認められない。

したがって、平成15年3月期法人事業税更正処分に伴って賦課される過少申告加算金の額は、原告が新たに納付すべき法人事業税額8億2543万8000円(ただし、地方税法20条の4の2第2項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に対して100分の10の割合(地方税法72条の46第1項が規定する割合)を乗じて算出した金額8254万3800円に、上記8億2543万8000円のうち期限内申告税額0円と50万円のいずれか多い金額(50万円)を超える部分の税額8億2493万8000円(ただし、地方税法20条の4の2第2項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの)に100分の5の割合(地方税法72条の46第1項が規定する割合)を乗じて計算した金額4124万6900円を加算した金額1億2379万0700円である。

そして、この金額は、平成15年3月期過少申告加算金決定処分における過少申告加算金と同額であるから、平成15年3月期過少申告加算金決定処分は適法である。

結論以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高裁/平成22年3月25日判決(青柳馨裁判長)/(棄却)(確定)

当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却すべきものと判断する。

その理由は、原判決47頁20行目から23行目にかけての「24億3612万8000円であり、原告の平成16年3月期の法人税に係る翌期へ繰り越す欠損金の額は144億7518万0294円であると認められ」を「24億3612万8000円であると認められ」と改め、同行目から24行目の「及び翌期へ繰り越す欠損金の額」を削除し、次の2に当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほか、原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」の1ないし4(原判決31頁6行目から51頁25行目まで)と同一であるから、これを引用する。

控訴人は、乙グループの一員として、単に保有するE株式を運用して短期的な経済的利益を上げるだけではなく、「乙」ブランドを有効活用しながら、E株式を他の有益な資産へと転換しつつ、豊富な人脈を通じて、乙グループの次世代を担う新規ビジネスを開拓することを企図し、乙グループ全体に有形無形の利益を見込むことができる事業に対し積極的に投資を行ってきたものであるところ、本件B事業は、控訴人が、実質的に買収したCを通じて、上記のような投資戦略の一環として実施した海外事業の一つであるとした上、仮に原判決の判断枠組みを前提としたとしても、本件各資金提供等の「寄附金」該当性については、このことを前提に判断されるべきである旨主張する。

しかし、前記争いのない事実等のとおり、Cは、乙がオランダ法に基づいて平成6年6月1日に設立された法人であるDを平成11年2月17日に買収し、社名が変更されたものであり、平成14年3月27日に株主総会の決議により解散した。

上記の買収から解散までの間、Cの株主は、乙のみであったと認めることができる。控訴人の社内の平成11年2月2日付けの稟議書には、「乙社長全額出資の会社設立の為Dを購入。購入後C(C)と名称変更予定。」と記載されており、Cの買収に関し控訴人の社内決裁が行われたことが認められるが、Cが実質的に控訴人が買収する会社であることを示す記載はされておらず、また、控訴人の平成11年4月1日から平成12年3月31日までの事業年度に係る法人税確定申告書(においても、控訴人の関係会社としてCは記載されていないことからしても、控訴人が実質的にCを買収したとは認め難く、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

そして、C、所有者(乙)及び管理者(P)との間で取り交わされた管理コンサルティング契約(においては、「管理者は本契約により、会社の経営幹部が丁を会社のコンサルタント兼常務取締役に任命することを約束する。」、「管理者及び取締役は、所有者の指示が定款及びオランダの法律を遵守している限り、自らが所有者の指示に従って会社を代表することを認める。」と定められており、本件B事業については、Cの唯一の株主である乙の指示による「株主の決議」により決定されたこと、Cの取締役は、Cの株主である乙個人宛にFAX文書を送付していることが関係証拠から明らかである。

他方、控訴人の社内には、本件債務保証契約書及び本件各担保提供に係る稟議書が存在するのみで、本件B事業自体に関して社内決裁が行われたこと、控訴人が本件B事業への投資のための事前の調査研究を行ったこと、本件B事業が軌道に乗った場合に控訴人がこれにどのように関わるかについて検討を行ったこと、あるいは、控訴人の従業員が本件B事業の売却交渉等の業務を行ったこと等をうかがわせる客観的な証拠はなく、むしろ、控訴人の取締役であったYやその担当者であつたZの東京国税局職員の事情聴取における回答によれば、控訴人が、本件B事業について、事業の主体であれば当然なされるべき詳細な情報の把握を行っていなかったことが認められる。

以上からすれば、控訴人自身が本件B事業を行っていないことは明らかというべきであり、これを覆し、控訴人の主張を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、控訴人の上記主張は、採用することができない。

控訴人は、本件資金提供は、本件担保提供と無関係に行われたものではなく、既にCのF銀行及びG銀行への借入れの担保としてその所有するE株式を提供していた控訴人が、E株の株価の下落により、追加担保の提供を要求され、その追加がない場合には低い株価で換価されるおそれがあったことから、その損失の拡大を少しでも回避するためやむを得ずに行った取引であり、本件各資金提供は、本件各資金提供の時点で控訴人が置かれていた状況を前提とすれば、まさに通常の経済取引として是認されるべきものであると主張する。

しかし、前記引用に係る原判決の認定するとおり、控訴人が本件資金提供を行ったことについては控訴人主張のような事情があったといえるが、そもそも、本件担保提供は、専らCにおいてその事業活動に必要な資金を調達する上での便宜を図ることを企図してされたものであり、これにより控訴人において金銭その他の資産又は経済的利益を得ることをが期待されていたわけではないこと、本件各資金提供に当たり、控訴人としては、近い将来にCが清算に入る可能性があることを予測しており、Cから本件各資金提供に係る利息の支払及び金銭の返還を受けることを想定していなかったことが推認されるのであって、こうした経緯を考慮すれば、本件各資金提供は、形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であったとしても、その実質は、Cに対して金銭を対価なく移転するものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由は存在しないというべきである。

控訴人の上記主張は、上記認定と異なる事実関係に基づくものであって、その前提を誤るものであり、採用の限りでない。

控訴人は、Cが平成13年12月31日の時点で大幅な債務超過になり、また、その資産状況や支払能力等からみて、本件各資金提供に係る金銭を回収することができないことが明らかであったために、やむを得ず本件債権放棄を行ったものであり、本件債権放棄には通常の経済取引として是認することができる合理的理由が存在すると主張する。

しかし、控訴人主張のとおり、Cが大幅な債務超過となり、本件各資金提供に係る金銭の回収ができないことが明らかになったため、控訴人が本件債権放棄をしたものとしても本件各資金提供の実質は、Cに対して金銭を対価なく移転するものであり、実質的に寄附金と評価すべきものである。

そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、F銀行への担保提供に係るものを含め控訴人の保有するE株の譲渡により、控訴人には平成14年3月期中の平成13年8月から11月までにおいて約210億5850万円という多額の譲渡益が発生したことが認められるところ、前記引用に係る原判決認定の本件各資金提供や本件債権放棄の経緯からすれば、控訴人が、同期において、このような形式的な貸付債権を放棄することは、この債権放棄による損失を計上することにより上記譲渡益に対する税負担を軽減するための便法に過ぎないとみるほかはなく、本件債権放棄について、通常の経済取引として是認することができる合理的理由を見いだすことはできない。

控訴人の主張は、本件各資金提供が実質的にも寄附金ではなく、貸付金であるとの見解に立つものであって、その前提を誤るものであり、採用の限りでない。

以上によれば、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、棄却することとし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所 判示要旨

- 1.

- ■C社は、その事業活動に必要とされる資金の相当部分を原告の保証を受けて調達するか又は原告から借り入れており、措置法施行令39条の12第1項3号ハの要件を満たすから、措置法66条の4に定める「国外関連者」に該当するところ、認定した事情を総合すると、本件各担保提供は、専らC社においてその事業活動に必要な資金を調達する上での便宜を図ることを企図してされたものであり、これにより原告において金銭その他の資産又は経済的利益を実質的に得ることが期待されていたわけではないことが推認される。

■事実関係によれば、本件各資金提供は、形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であったとしても、その実質は、C社に対して金銭を対価なく移転するものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認することができる合理的理由は存在しないというべきである。よって、本件各資金提供に係る金銭は、措置法66条の4第3項及び旧法人税法37条6項により損金の額に算入することができない「寄附金」に該当するというべきである。

東京高等裁判所 判示要旨

- 1.

- ■控訴人A社が本件資金提供を行ったことについてはA社主張のような事情があったといえるが、担保提供は、専らC社においてその事業活動に必要な資金を調達する上での便宜を図ることを企図してされたものであり、これによりA社において経済的利益を得ることをが期待されていたわけではないこと、A社としては、近い将来にC社が清算に入る可能性があることを予測しており、C社から資金提供に係る利息の支払及び金銭の返還を受けることを想定していなかったことが推認されるのであって、こうした経緯を考慮すれば、本件各資金提供は、形式的には消費貸借契約に基づく金銭の交付であったとしても、その実質は、C社に対して金銭を対価なく移転するものであり、かつ、その行為について通常の経済取引として是認できる合理的理由は存在しないというべきである。

■銀行への担保提供に係るものを含めA社の保有するE株の譲渡により、A社には約210億5850万円という多額の譲渡益が発生したことが認められるところ、原判決認定の本件各資金提供や債権放棄の経緯からすれば、A社が、このような形式的な貸付債権を放棄することは、この債権放棄による損失を計上することにより上記譲渡益に対する税負担を軽減するための便法に過ぎないとみるほかはなく、本件債権放棄について、通常の経済取引として是認することができる合理的理由を見いだすことはできない。

認定事実

■当事案は第1事件と第2事件の2つが併合されて提訴されたものである。

■第1事件

原告が、原告の元代表者が全額を出資する法人等が行った自動車レースのフォーミュラワン(以下「F1」という。)に係る事業(以下「本件F1事業」という。)について、原告が上記法人に金銭を貸し付けた後、当該貸付けを含む原告の上記法人に対する債権が回収不能になったとして、その回収不能とされた額を貸倒損失として損金の額に算入した上で平成13年4月1日から同14年3月31日までの事業年度(以下「平成14年3月期」という。)の確定申告をし、同14年4月1日から同15年3月31日までの事業年度(以下「平成15年3月期」という。)及び同15年4月1日から同16年3月31日までの事業年度(以下「平成16年3月期」という。)についても、上記の会計処理を前提に課税所得金額ないし欠損金の額を算定して確定申告をしたところ、日本橋税務署長が、原告に対し、上記の貸し付けたとされる金銭は法人税額の計算上は上記法人に対する寄附金に当たるから損金の額に算入することができないとして、法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、その処分の取消しを求めた事案である。

■第2事件

東京都中央都税事務所長が、原告に対し、日本橋税務署長が上記の法人税の更正処分を行ったことに基づいて法人事業税及び法人都民税の更正処分並びに法人事業税に係る過少申告加算金の決定処分をしたため、原告がその処分の取消しを求めた事案である。

■関係法令の定め

法人税法37条(平成14年法律第79号による改正前のもの。以下「旧法人税法37条」という。)2項は、内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨を定める。

■旧法人税法37条6項は、寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする旨を、同条7項は、内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、同条6項の寄附金の額に含まれるものとする旨を定める。

■法人税法施行令78条(平成14年政令第271号による改正前のもの。以下同じ。)は、旧法人税法37条6項に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかったものとする旨を定める。

■租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の4(平成14年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)は、国外関連者との取引に係る課税の特例を定めており、同条3項は、法人が各事業年度において支出した寄附金の額(旧法人税法37条6項に規定する寄附金の額をいい、旧法人税法37条1項の適用を受けたものを除く。)のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない旨定める。

■措置法66条の4第3項に定める「国外関連者」については、同条第1項において、外国法人で、当該法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう旨定められている。

■措置法施行令39条の12第1項3号(平成14年政令第271号による改正前のもの。以下同じ。)は、特定の事実が存在することにより二つの法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係をイに記載した「特殊の関係」とする旨定めており、同号ハは、上記の特定の事として、当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の担当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していることを定める。

■争いのない事実等

原告は、昭和49年3月19日に設立され(当時の商号はA株式会社)、平成17年6月13日に現在の商号に変更した後、同月27日に解散し、現在清算中の法人である。

■乙は、昭和57年5月に原告の取締役に就任し、平成6年10月に原告の代表取締役に就任した。

■同人は、その後、平成17年6月13日に原告の代表取締役を退任し、同日、丙が新たな代表取締役に就任した。

■C(以下「C社」という。)は、乙がオランダ法に基づいて平成6年6月1日に設立された法人であるDを同11年2月17日に買収し、社名が変更されたものであり、同14年3月27日に株主総会の決議により解散した。

■上記の買収から解散までの間、C社の株主は、乙のみであった。

■また、C社の代表者である常務取締役(ManagingDirector)は、上記買収直後は丁(以下「丁」という。)及び戊(以下「戊」という。)であったが、その後、平成13年5月末ころに丁はC社の取締役を退任した。

■C社の事業内容ないし設立目的は、①産業・技術・サービス取引関連の企業の株式の取得を含め、それらの事業の経営、管理、融資及び参加、②財産、商品、権利に関する投資及び管理、③登録された財産の取得、譲渡、管理、賃貸、開発及び振興、④特許権、商標権、ライセンス、ノウハウその他の知的財産及びその他の工業所有権の開発、⑤ホテル、リゾート及びレストランの買収、振興、開発及び経営、⑥スポーツ、映画、エンターテイメントに対するスポンサー及びイベントの管理等であり、平成11年5月ないし6月ころ、アメリカ合衆国内のリゾート事業に着手した。

■原告及びC社は、平成11年2月3日、「債務保証契約」と題する契約(以下「本件債務保証契約」という。)を締結した。

■本件債務保証契約においては、①原告が、C社の借入れの担保として、原告の保有するE株式会社(以下「E」という。)の株式を差し入れるとともに、当該借入れを保証すること、②C社は、当該債務保証の対価として、C社が取得する融資金額の年間0.5パーセントに相当する債務保証手数料を原告に支払うことがそれぞれ定められた。

■本件F1事業について

C社は、平成12年10月25日、ルクセンブルクのF(現在はF。以下「F銀行」という。)から、64億2500万円の借入れ(以下「本件F銀行借入れ」という。)をした。

■その融資期間は2年間とされ、原告は、本件債務保証契約に基づいて、本件F銀行借入れに基づくC社の債務を保証した。また、原告は、上記保証の際、F銀行に対し、本件債務保証契約に基づいて、原告の保有するE株式130万株につき本件F銀行借入れに係るC社の債務の担保として差入れ(以下「F銀行への担保提供」という。)をし、F銀行は、これらの株式に質権を設定した。

■C社は、平成12年11月22日、アメリカ合衆国のG(以下「G銀行」という。)から、165億円の借入れ(以下「本件G銀行借入れ」といい、本件F銀行借入れと併せて「本件各借入れ」という。)をした。

■当該借入金の弁済期は平成13年11月22日とされ、原告は、本件債務保証契約に基づいて、本件G銀行借入れに基づくC社の債務を保証した。

■また、原告は、上記保証の際、G銀行に対し、本件債務保証契約に基づいて、原告の保有するE株式300万株につき本件G銀行借入れに係るC社の債務の担保として差入れ(以下「G銀行への担保提供」といい、F銀行への担保提供と併せて「本件各担保提供」という。)をした。

■本件F1事業を実施するために次の各法人(以下「Hグループ」と総称する。)が設立された。

■I(以下「I」という。)は、リヒテンシュタインに本部を置く、同国法上の基金であり、平成12年3月から同年7月ころまでの間に同国法に基づく設立の手続が開始された。

■Iの主たる受益者は乙であり、丁がその管理者であった。

■J(以下「J」という。)は、平成12年3月28日、ルクセンブルクにおいて設立された法人であり、Iがその99.89パーセントを出資している。

■Kは、平成12年12月27日、ルクセンブルクにおいて設立された法人である。

■L(以下「L」という。)は、後記に記載するとおり、M(以下「M」という。)により設立されJが買収した法人であり、設立日は平成11年12月13日である。

■Nは、平成12年7月26日、英国において設立された法人であり、Jが全額出資している。

■Jは、平成12年12月21日、Mとの間で、JがMのF1及びモータースポーツエンジン部門を5003万6587.76ユーロで買収するとの合意、具体的には、①Mが、F1エンジンの設計、製造、改良及び最適化の事業活動を成り立たせているすべての要素等をMが設立した法人に現物出資すること、②Mと上記法人との間でF1事業の展開に必要な役務の提供に関する契約を締結すること、③Jが上記法人の全株式の譲渡を受けること、④F1事業に従事する従業員の労働契約を上記法人に移転することなどを内容とする合意をした。

■なお、上記法人は、同月28日ころ、名称をL(L)に変更した。

■C社は、平成13年1月、Iとの間で、「融資契約」と題する契約(以下「本件ローン契約」という。)を締結し、本件各借入れにより調達した合計229億2500万円を全額Iに貸し付けた。

■Lが開発したF1レース用のエンジンは、平成13年及び同14年にF1レースに参加するチームに提供された。

■原告のC社に対する資金提供について

G銀行は、平成13年7月6日付けの文書により、原告に対し、G銀行への担保提供に係るE株式の株価が下落したため10万6000株の担保不足が生じたとして、同月10日までに追加の担保を提供するよう求めた。

■また、G銀行は、同年8月27日付けの文書により、原告に対し、87億0297万6500円の担保不足が生じているとして、同月29日までにその対応策等を提示するよう求めた。

■F銀行は、平成13年7月ないし同年8月初めころ、原告に対し、F銀行への担保提供について追加の担保を提供するよう求めた。

■原告は、平成13年9月13日、F銀行の同意を得た上で、O証券会社(以下「O証券会社」という。)ロンドン支店と売買契約を締結し、同支店に対し、F銀行への担保提供に係るものを含むE株式210万株を90億5225万1000円で売却した。

■原告は、平成13年10月24日ころ、G銀行の同意を得た上で、O証券会社から約160億円を借り入れた。

■その際、原告は、G銀行の同意を得て、G銀行への担保提供に係るものを含むE株式390万株を担保に差し入れた。

■原告は、C社に対し、次のとおり金銭を交付した。

■本件各資金提供の法的性質の評価については当事者間に争いがある。〕。

■また、原告は、本件各資金提供について、原告からC社への貸付金として会計処理をした。

■平成13年9月15日

64億2500万円

同日、原告とC社は、同日付けの融資契約書を作成した。同契約書においては、①原告がC社に対して64億2500万円を貸し付けること、②融資開始日を同日とすること、③融資期間を融資日から1年間とすること、④利子は年4.5パーセントとすることがそれぞれ定められた。

■平成13年10月25日

160億5869万1482円

■平成13年11月26日

4億4130万8518円

同日、原告とC社は、同日付けの融資契約書を作成した。

■同契約書においては、①原告がC社に対して165億円を貸し付けること、②上記①の165億円の「構成」は、同年10月25日提供分が160億5869万1482円〔上記(イ)に相当〕、同年11月26日提供分が4億4130万8518円〔本(ウ)に相当〕であること、③融資開始日を同日とすること、④融資期間は融資日から1年間とすること、⑤利子は年4.5パーセントとすることがそれぞれ定められた。

■C社は、各金銭を原資として、F銀行及びG銀行に対し、本件各借入れに係る債務を弁済した。

■原告は、平成14年3月4日、C社との間で、「譲渡契約」と題する契約(以下「本件譲渡契約」という。)を締結し、①C社は、原告に対する債務の一部弁済として、C社が保有する全資産を譲渡すること、②原告は、①により受領した資産の適正市場価格相当額をC社の原告に対する債務の一部の弁済に充当すること、③原告は、C社に対し、②の充当後のC社の原告に対するすべての債務の弁済を免除することを合意した(このうち本件各資金提供に係る債務の免除を、以下「本件債権放棄」という。)。

■また、原告は、次のとおり本件譲渡契約に係る会計処理をするとともに、本件譲渡契約に係る会計処理に基づいて、C社に対する債権額237億9697万7933円を「子会社整理損」として損金の額に算入し、平成14年3月期の確定申告をした。

■原告のC社に対する債権(貸付金・未収入金)の総額

370億3604万9184円

■原告がC社から譲り受けた資産等の総額

132億3907万1251円

■原告が弁済を免除したC社に対する債権額

237億9697万7933円

■法人税に係る更正処分等の経緯日本橋税務署長が、平成17年3月28日付けで原告に対してした、原告の平成14年3月期の法人税に係る更正処分(以下「平成14年3月期法人税更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「平成14年3月期賦課決定処分」という。)、平成15年3月期の法人税に係る更正処分(以下「平成15年3月期法人税更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「平成15年3月期賦課決定処分」といい、平成14年3月期賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。)並びに平成16年3月期の法人税に係る更正処分(以下「平成16年3月期法人税更正処分」といい、平成14年3月期法人税更正処分及び平成15年3月期法人税更正処分と併せて「本件各法人税更正処分」という。

■また、本件各法人税更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各国税処分」という。)の経緯は、別表1のとおりである。

■法人事業税及び法人都民税に係る更正処分等の経緯ア原告は、平成14年3月期の法人事業税及び法人都民税について、法定の期限までに、法人事業税の課税標準となる所得金額総額を125億0048万2099円の欠損とし、法人都民税の課税標準となる法人税額を0円とする確定申告書を東京都中央都税事務所長に提出した。

■また、原告は、平成15年3月期分の法人事業税及び法人都民税について、法定の期限までに、法人事業税の課税標準となる所得金額総額を0円とし、法人都民税の課税標準となる法人税額を0円とする確定申告書を東京都中央都税事務所長に提出した。

■東京都中央都税事務所長は、平成17年7月26日付けで、原告の上記平成14年3月期分の確定申告に対し、平成14年3月期分の法人事業税について、課税標準となる所得金額総額を102億9530万6000円とし、事業税額を10億3776万6800円とする更正処分(以下「平成14年3月期法人事業税更正処分」という。)及び過少申告加算金を1億5563万9900円とする決定処分(以下「平成14年3月期過少申告加算金決定処分」という。)をするとともに、平成14年3月期分の法人都民税について、課税標準となる法人税額を30億8795万1000円とし、都民税額を6億3920万5800円とする更正処分(以下「平成14年3月期法人都民税更正処分」という。)をした。

■また、東京都中央都税事務所長は、同日付けで、原告の平成15年3月期分の確定申告に対し、平成15年3月期分の法人事業税について、課税標準となる所得金額総額を83億3005万9000円(うち課税標準額81億8887万1000円)とし、事業税額を8億2543万8100円とする更正処分(以下「平成15年3月期法人事業税更正処分」といい、平成14年3月期法人事業税更正処分と併せて「本件各法人事業税更正処分」という。)及び過少申告加算金を1億2379万0700円とする決定処分(以下「平成15年3月期過少申告加算金決定処分」といい、平成14年3月期過少申告加算金決定処分と併せて「本件各過少申告加算金決定処分」という。)をするとともに、平成15年3月期分の法人都民税について、課税標準となる法人税額を24億9837万7000円(うち課税標準額24億5603万1000円)とし、都民税額を5億0839万8300円とする更正処分(以下「平成15年3月期法人都民税更正処分」といい、平成14年3月期法人都民税更正処分と併せて「本件各法人都民税更正処分」という。

■また、本件各法人事業税更正処分、本件各過少申告加算金決定処分及び本件各法人都民税更正処分を併せて「本件各都税処分」という。)をした。

■原告は、平成17年8月22日、本件各都税処分について、東京都知事に対して審査請求を行った。

■しかし、東京都知事は、平成20年8月28日付けで、上記審査請求をいずれも棄却し、同年9月1日、上記審査請求の裁決書謄本が原告に送達された。

■原告は、平成20年2月29日、第1事件の訴えを提起した。また、原告は、平成21年2月25日、行政事件訴訟法19条1項に基づいて、第2事件の訴えを第1事件に併合して提起した。

(補足)寄付金課税事件とは

債権放棄は経済的利益の供与か、やむを得ないものであったか

■寄付金課税事件とは、内国法人が国外関連者に金銭を貸し付けたことが寄付金に該当するとして、その後の債権放棄による損失について損金算入が否認された事案である。

■国内法上、内国法人が支出した寄付金は、一定の範囲内で損金算入が制限される(法人税法37条)が、国外関連者に対する寄付金の場合、その全額が損金不算入となる(租税特別措置法66の4③)。他方、国外関連者との取引については、その対価が独立企業間価格を乖離する場合には移転価格税制(租税特別措置法66の4①)が適用されることとなるが、これと上記の寄付金課税の関係が問題となることは多い。

■日本の内国法人である原告は、国外関連者であるC社がF1事業の資金に充てるために金融機関から多額の借入れ(約230億円)をするに当たって、その債務保証を行い、保有株式を担保として差し入れた。その後、担保提供した株式の時価の下落等を契機として、原告は、株式の売却や他の金融機関からの借入れによって資金を捻出し、その資金の中から焼く230億円をC社に貸し付けた。C社はこれを原資として借入金を返済した。その後、原告は、C社が大幅な債務超過の状態であり、上記貸付金の回収が出来ないことが明らかになったとして、上記貸付金に係る債権を放棄し、これに伴い、貸倒損失を計上した。本事案では、原告がC社に金銭を貸付け、債権放棄をしたことが無償による経済的利益の供与であるとして、寄付金に該当するか否かが争われた。

■原告は、①担保提供の時点では、担保が実行され、C社に対する求償権の行使が不能となる危険が客観的に予測されていなかった、②資金提供は担保提供の代替措置であってやむを得ないものであった、③債権放棄の時点では歌集の可能性はなかったとして、これらは任意に経済的利益の供与を行ったものではなく、寄付金には該当しないと主張した。

■課税庁は、本件のF1事業はそもそも経済的に合理的な事業とは言えず、担保提供の時点で将来事業が失敗して原告がC社の債務を肩代わりする事態に至ることを想定していたこと、そして資金提供の時点では弁済を受けることを予定せずに資金提供を行ったものであることから、本件の資金提供は経済的な合理性を欠くものとして寄付金に該当し、債権放棄に係る金額を損金に算入することは出来ないと主張した。

裁判所の判断

■東京高裁は課税庁の主張を認めた。資金提供に係る金銭は損金の額に算入できない寄付金に該当する旨を判示した。

■本事案では、担保提供、資金提供、債権放棄が相互に関連する一連の取引とされ、そのいずれが寄付金該当性の判断対象となる行為であるかがまず争われていた。この点については、損金算入が制限されるのは条文上で「支出した」寄付金とされており、支出行為たる資金提供が寄付金に該当するか否かを検討されるべきであろう。

編集者コメント

同族会社の行為計算否認でも

■本事案において、実質的には贈与の意思があるという、主観的な理由で、法経式場は金銭消費賃借契約であるものについて贈与契約であると認定して否認することは、租税法律主義のもと疑問を感じる。そこで、本事案においては、資金提供を寄付金とみなすのではなく、同族会社の行為計算否認規定により債権放棄を予定した金銭の貸付け及びその放棄による一連の行為を事業目的のない変則的な行為であるとして、これを単なる金銭の贈与行為に引き直して、寄付金課税を行うこと相当ではないだろうか。

■確かに、寄付金課税における寄付金は、金銭等の資産の譲渡のみならず、経済的利益の無償供与も含まれる。そのため、将来において返済を受ける見込みの薄い金銭の貸付けについては、法的には賃借であって贈与でないとしても、実質的な観点からは経済的利益の無償供与であって寄付金に該当しうるものと考えられる。同族会社の行為計算否認規定は、他の規定では否認が出来ず、それゆに租税負担を不当に減少させる結果になる場合であろう。伝家の宝刀は、最後に抜かれるべき超法規的措置であるため、課税庁もそのような判断で、寄付金課税で挑んだのだろうか。

重要概念/移転価格税制と寄付金課税

独立企業間価格が観念できない場合、寄付金課税が適用されうる

■本事案は、国外関連者に対する寄付金課税の事案であったが、より一般に、国外関連者との間でなされる取引については、その対価をめぐって移転価格課税と寄付金課税のいずれの適用要件も満たしうる場合がある。例えば、日本の親会社が海外の子会社に製品を販売するとして、その対価が著しく低い場合、移転価格課税の対象となり得る。他方で、時価との差額について実質的に贈与するものと認められる場合、寄付金課税の対象ともなりうる。

■この点、実務では、実質的な贈与と認められる場合には、寄付金課税がなされることも多いと言えるが、理論上は、移転価格税制は、国外関連者との間の取引価格を独立企業間価格であると「みなす」規定(事実を擬制する規定)である。そのように擬制された取引価格が、なお時価と乖離して実質的な贈与があったと認められる場合には寄付金課税の対象となり得る。

■このように考えると、国外関連者に対する寄付金課税が問題となるのは、みなし規定が適用されない場合、すなわち本件のような資金提供(金銭の贈与)や債権放棄(債務免除)がなされた場合など、独立企業間においても取引価格が観念できない場合に限定されるのではないだろうか。

価格変更、調整金 経済的合理性の有無で判断

■国外関連者との取引価格に関して、当初設定した価格を期末に変更してそれに応じて調整金の支払金がなされる場合がある。例えば、親会社が海外の製造子会社に対して支払う製造委託料について、期中は当初に定めた価格に音付いて支払をした上で、期末の時点で総コストをカバーしてさらに一定の利益が生じるような価格に変更し、期中の支払額との差額を調整金として支払うといったケースが典型である。それ以外にも、実務では、事業年度を通じた営業利益率が一定のレンジに収まるように調整するため、期末に調整金の支払をするということもあり得る。このような価格変更、調整金の支払が寄付金に該当するかが問題となることは多い。

■この点、国内取引の事案ではあるが、親子会社間の継続的な製造物供給契約につき、期中に一定額を支払った後、期末にその金額を減額して調整したことが寄付金に該当するとしいた争われた事件もある(東京地平26年1月24日)。この裁判例では、期中の支払額は暫定的なものであり、金額の調整は親子会社間における役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであって、不合理なものではないとして、寄付金には該当しない旨が判示された。

■また、国税庁が公表している「移転価格事務運営要領」においても、「当該支払等に係る理由、事前の取り決めの内容、算定の方法及び計算根拠、当該支払等を決定した日、当該支払等をした日等を総合的に勘案して検討し、当該支払等が合理的な理由に基づくものと認められる時は、取引価格の修正が行われたものとして取り扱う」(=寄付金としては取り扱わない)とされている。

■以上の考え方からすると、価格変更、調整金の支払が経済的に合理性を有するものと認められる限りにおいては、寄付金には該当しないと考えられる。ただし、実務においては、価格変更や調整金の支払等が契約書等に明記されていない場合、外形的には無償による経済的利益の供与や金銭の贈与であると見られる可能性はある。

無償の役務提供

■企業グループにおいて、親会社が海外の子会社の為に何らかの役務提供をすると認められる場合、その対価を収受しないことが寄付金に該当するとして問題とされる場合がある。例えば、親会社が広告宣伝活動をすることが海外の販売子会社の便益にもなるにも関わらず、何の対価も収受しない場合が典型である。また、親会社の製品を子会社が販売するに当たって、その販売支援をすることは、親会社の売上増加にも繋がるが、直接には子会社の売上増加に繋がるものである。それにも関わらず、特段の対価を収受しないとすれば、こちらも同様に、問題が生ずる。これらがまさに移転価格税制と寄付金課税の適用関係が問題となる場面である。

低額の資産の譲渡

■親会社から海外の子会社に対して資産の譲渡がなされる場合、その価格が定額であれば実質的な贈与であるとして寄付金課税の問題とされることがある。しかしながら、資産の譲渡の場合は、取引価格が観念できるものであり、移転価格税制によって独立企業間価格が取引価格であると擬製されることとなる。このように擬制された取引価格がさらに時価と乖離しており、経済的な価値の移転(実質的な贈与)があったと見られる場面を想定することは困難ではないだろうか。

■仮に寄付金課税をするのであれば、独立企業間価格の立証をした上で、さらにそれが時価と乖離していることを立証する必要がある。通常このような立証は困難であろう。

■国外関連者との取引を巡っては、常にその価格が適正であるかが問題となる。これには移転価格税制と寄付金課税の問題があるが、理論上は、寄付金課税はごく限定的な場面でなされるべきものではないだろうか。ところが実務では、移転価格税制の対象となるべき場合に寄付金課税が行われることが多いようである。これは、移転価格税制では比較対象の蓋然性の欠如により課税庁が敗訴するケースがが多いこととも整合する。

併せて読みたい/興銀事件

債権者側の事情も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断(最裁平16年12月24日)

■解除条件付債権放棄をした事業年度での貸倒損失の損金算入は、債務者の資産状況だけでなく、債権者側の事情も踏まえ判断すべきであるとして、貸倒損失の損金算入が認められた事案(日本興業銀行事件)。

■納税者(旧日本興業銀行)が解除条件付で住宅金融専門会社向けの債権を放棄し、債権放棄損を当年度の損金として申告したところ、課税庁がそれを否認したことから生じた訴訟事件。

■納税者は、新事業計画の破綻により多額の債権について回収不能な状況に陥っており、政治問題化し、関係者から責任を追及され、より大きな損失を避けるためには債権放棄しかないと判断、株主代表訴訟リスクを避けるため、解除条件付き債権放棄を実行し、法人税の申告において貸倒損失として損金算入した。課税庁は損金算入できないとして更正処分をした。

■地裁は、納税者の主張を認めたが、高裁は、判断を覆し、課税庁の主張を認めた。ところが、最高裁において、債務者側の状況だけでなく、債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断すべきであり、当時の状況では債権者(銀行)の債権の全額が回収不能であることは客観的に明らかであるとし、これは債権放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるものではないから納税者の請求を認容した第1審判決が正当であり、課税庁の控訴を棄却すべきであるとして判断し、納税者勝訴となった。

■判決の結果、約1,500億円の課税処分が取り消され、その額が返還されるとともに、還付加算金として、約1,000億円が納税者に支払われ、地方税についても約700億円が納税者に支払われた。金額の巨額さだけではなく、「債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取り立て費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる軋轢などによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである」と、「社会通念」の重要性を示した。