今治造船事件

目次

個別的色彩の強い対価と移転価格税制

概要

「移転価格税制は、対価が経済的合理性を有する場合には適用がない」との原告の主張が、「移転価格税制自体は、当事者の意図を考慮せず、現実の価格を独立企業間価格に修正するものである」として斥けられた事案。

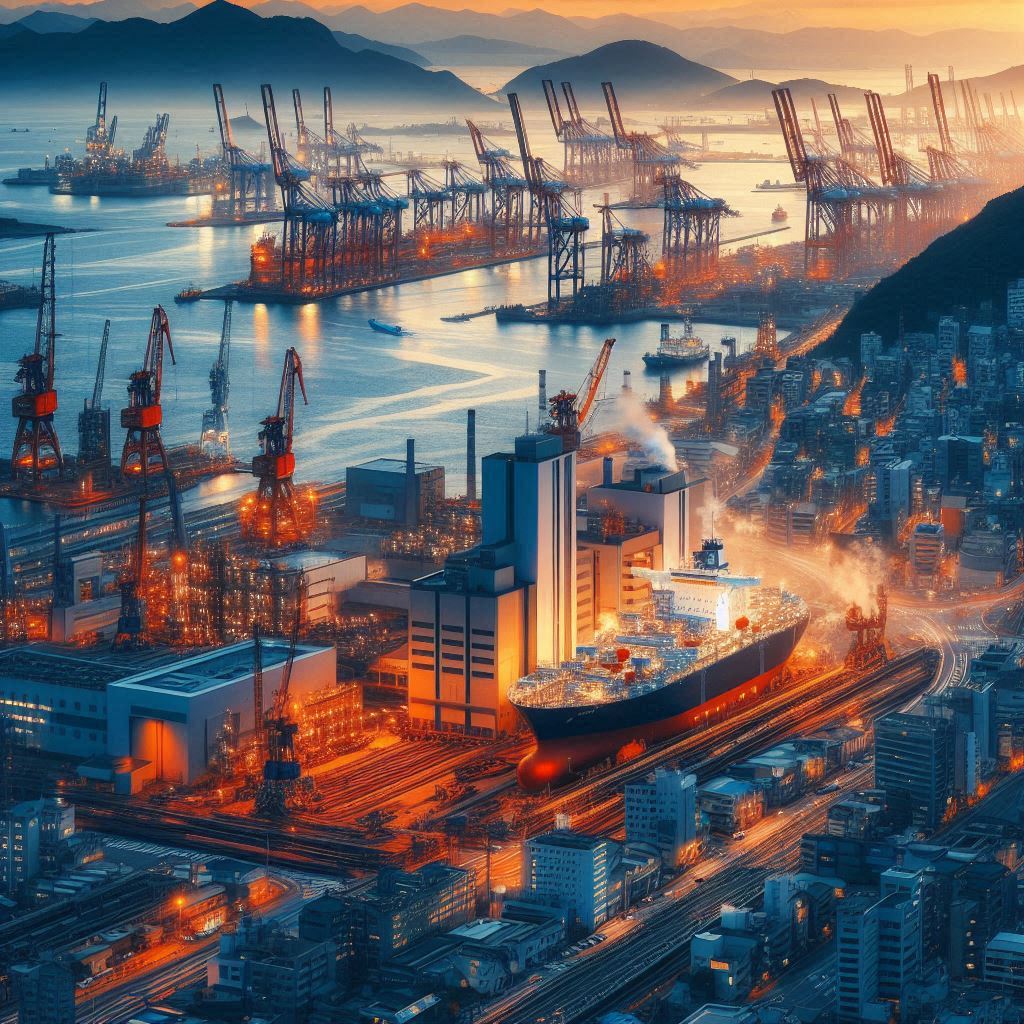

相関図

概要

- ■概要

- ■船舶の製造及び修繕等を業とする原告(今治造船(株))は、複数の国外関連者との間で船舶造船請負取引を行っていた。これらの国外関連者は、いずれも原告が便宜地籍船を運用するために100%株主としてパナマ共和国に設立した法人である。

■本事案では、原告は、1991年から1994年までの間に、造船建造請負契約に基づき、国外関連者に計5隻の船舶を引き渡し、船価はそれぞれ、24億5,000万円から46億5,000万円であった。

■課税庁は、原告の1992年3月期及び1994年3月期について、原告が受け取る船舶代金が独立企業間価格に満たないとして、独立価格比準法を用いて移転価格課税処分を行った。課税処分に際し、比較対象取引として用いられたのは、原告と非関連者との間の船舶造船請負取引であった。

■主な争点は、個別的色彩の強い船価について、移転価格税制(特に、独立価格比準法)の適用が可能であるか否かであった。裁判所は、独立企業間価格を算定するに当たり、独立価格比準法を適用したことの適否について、「独立価格比準法は、理論的には最も適切かつ容易な方法であり、基本的には他の方法より優れている」「同種の棚卸資産であるか否かは、対象品の性状などの物理的・化学的要因に着目して判断すべきで有り、これに販管費、一般管理費など、各取引相手方ごとに変動のある要素を加えて、その類似性を要求することは、本来予定されていないものと言わざるを無い」として、課税庁の主張を認めた。 - ■裁判所

- 松山地方裁判所 平成16年4月14日判決(上原裕之裁判長)(棄却)(控訴)

高松高等裁判所 平成18年10月13日判決(馬渕勉裁判長)(棄却)(上告)

最高裁判所 平成19年4月10日決定(藤田宙靖裁判長)(不受理)(確定)

争点

移転価格税制を船舶建造取引に適用することの可否

判決

松山地方裁判所

→納税者敗訴

高松高等裁判所

→納税者敗訴

最高裁判所

→不受理(納税者敗訴)

移転価格税制

■企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となる。

■ 移転価格税制は、このような海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、海外の関連企業との取引が、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度。

■ わが国の独立企業間価格の算定方法は、OECD移転価格ガイドライン(注)において国際的に認められた方法に沿った次のようなものとなっている。

①基本3法

独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price Method:CUP法)

再販売価格基準法(Resale Price Method:RP法)

原価基準法(Cost Plus Method:CP法)

②その他の方法

利益分割法(Profit Split Method:PS法)

比較利益分割法

寄与度利益分割法

残余利益分割法

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)

取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method:TNMM法)

(注)OECD移転価格ガイドラインは、適切に各国の課税権を配分し、二重課税を回避することを目的として作成されたものである。具体的には、移転価格の算定方法及び移転価格課税問題の解決方法を示し、税務当局間又は税務当局と多国籍企業との間の紛争を最小化し、企業活動の円滑化に資することを意図している。

キーワード

■キーワード

相対取引、移転価格税制、今治造船事件、請負、価格設定、経済的合理性、原価基準法、国外関連者、国外関連取引、再販売価格、製造原価、船舶建造請負取引、相互協議、タックスヘイブン対策税制、棚卸資産、独立価格比準法、独立企業間価格、販売価格基準法、比較可能性、比較対象取引、類似性

■重要概念

相互協議

松山地裁/両者の主張

納税者の主張

船価について独立企業間価格の算定は不可能である。

船舶建造請負取引は、取引ごと、取引相手ごとに、個別的色彩の強い取引であって、国外関連者の建造価格たる船価には、そもそも「比較可能性」が前提となる「独立企業間価格」を観念することはできない。

すなわち、移転価格税制は、自動車・家電製品・日常用品などの大量生産がされる規格商品取引を適用対象として想定されたものであり、実際にも、かかる取引に限って適用されてきた。

船舶建造の請負取引について移転価格税制が適用された例は、本件課税処分が初めてのことであり、世界的にも例を見ない。

船舶建造の請負取引は、大量生産品とは異なり、相対取引における個別性・特異性が大きく影響するものであるから、同型船で、引渡時期が近接してからといっても、関連者ごと、取引ごとに、建造価格が異なってくることは当然である。

しかも、船価は、わが国及び世界の景気動向に大きく左右され、さらには、海外造船会社の伸長による競争激化、取引毎の個別性の強さなどを反映して決定されるから、一律には決定できない。

このように、船価の決定は、①社会的な景気動向、②当該企業の業績状況、③新型船舶か、建造済船舶か、④船台で建造された船舶と同型船か、⑤建造船舶の構造・仕様・材質の違い、⑥船主との取引実態(その継続性と受注実績等)、⑦交渉経緯、⑧請負期間の長短、⑨支払条件、⑩リスク保証、⑪その後の受注獲得の可能性、⑫競争会社との競合の有無、⑬船価の市況動向などを踏まえて行われる。

実際に、原告が、非関連者から注文を受け、建造した船舶を調べても、同型船の契約だからといって同じ価格であることはない。

粗利益率も異なれば、赤字受注すらあるといった状況である(船価は、数十億円にもわたる高額なものなので、わずか数パーセントの差が数億円の価格差となる。)。

換言すると、このような多種多様の船価決定要素を捨象し、契約時期の近接性等の形式的な基準を用いて、独立価格比準法でもって、一義的に「独立企業間価格」を算定しようとすること自体が、不可能なことなのである。

ところが、本件課税処分は、船価についても、移転価格税制の基本で、かつ重要な前提要件となる「比較可能性」が存在するとして、およそ算定が不可能というべき独立企業間価格を算定し、課税してきた。

本件課税処分は、その点で、重大な誤りがある。

もし、仮に、本件各取引が、いわゆる低額譲渡であるとしても、その低額部分を実質的に贈与と認めて、寄附金(全額損金不算入)として課税すれば足り、移転価格税制による根拠とはならない。

しかも、被告は、平成7年当時、本件各取引に移転価格税制を適用することを前提にして、およそ証拠固めのためだけの証拠収集を行った。

その際、被告は、納税者である原告の意見を尊重しない態度に終始し、原告との交渉はおろか、対立点さえ明確にしないまま、本件課税処分を強行している。

しかし、移転価格税制の適用、独立企業間価格の妥当性などの問題は、本来、税務当局と多国籍企業との間で、慎重に協議を重ねるべきものであり、このような被告の態度は不当である。

本件各取引の船価は、いずれも合理的な船価であるから、移転価格税制の適用はない。

移転価格税制は、対価に経済的合理性がない場合に、その対価と独立企業間価格との差額について課税権を行使するものであるから、対価が経済的合理性を有する場合には適用されない。

造船業界では、固定費の負担軽減のため、資金繰りのため、価格競争のため、後続受注獲得のためなど、当初から赤字受注を覚悟して請ける場合があり、さらに、船価自体の決定を間違ったため、為替相場を読み間違ったためなど、結果として赤字受注になることもある。

しかし、仮に、赤字受注であるとしても、それが長期的な採算を考慮し、取引関係の維持、発展を図る必要があるものであれば、受注している。

国際的にみても、「国外関連取引が低価でされたとしても、それが市場開拓や、市場の確保などのためであれば、その低価販売は、非関連者間においても同様の価格設定をもって行われたものと認めて、独立企業間価格として許容される。」との見解が通説的である。

ところで、原告は、不況の際にも、企業グループとして生き残ることを目的に、その経営方針を定め、国外関連者との継続的取引関係を確立することによって、各取引ごとに、それぞれの利害を調整し、経済的合理性を有する船価を決定してきている。

すなわち、不況の際には、原告に利益が出るようにする目的で、船価を低くならないように設定し、好況の際には、国外関連者の立場を考慮して、船価を高くしないように設定するのである。

原告は、そのような経営方針のもと、国外関連者船の建造をすることで、船台の完全操業を達成し、売上げの拡大と、固定コストの軽減に努めてきた。

そして、その結果をみても、原告の企業利益のうちの約17パーセントは、国外関連者船の建造による利益が占めているのである。

すなわち、原告における国外関連者船の建造は、それを全体として観察すると、不当に低い船価にはなっていないことが明らかである。

このような原告の経営方針とその実績とを理解するならば、原告における船価決定は、きわめて高度な経済的合理性を有し、優れた経営手法に基づくものであることが明らかとなる。

原告は、自らの利益の最大化をめざす事業戦略として船価を決定しており、利益の海外移転による租税回避などといった次元の低いことを問題にしてはいない。

ところが、被告は、原告のそのような経営行動のうちの一部のみを取り出して、その部分のみを検討した結巣、バランスを失した船価になっていると判断し、本件課税処分を行った。

これは、全体的なバランスを無視している点で問題であり、すぐれた経営手法に対する重大な侵害を行っているという点でも問題がある。

このようなことが許されると、優れた経営手法のもと、産業が振興し、多くの人々に働く場所を提供するといった企業の重要な活動が妨げられる。国益にも反することである。

国外関連者船の建造と非関連者船の建造とは比較できない。国外関連者船の建造と非関連者船の建造では、その実態に差があり、造船業者としては、その差異を前提として船価を決定するので(市場分離政策の必要性)、両者の船価に差が出てくることは当然である(造船業界の商慣習としても許されている範囲内のことである。)。

その詳細について述べると、次のとおりである。

原告において、国外関連者船の建造をするのは、空き船台を利用して完全操業を達成すると同時に、売上げの拡大と固定コストの軽減を目的としているからである。

すなわち、国外関連者船の建造は、原告からの強い依頼に基づいて建造されるし、既設計の船舶の同型船を、同一船台において連続的に建造することで、建造原価のコストダウンも可能となる。

そして、そのような状況であるから、国外関連者との長期に亘る綿密な営業活動は必要がなく、製造原価以外には格別の投下資本を要しないため、当然、船価は低廉になる。

また、実質的な契約時期の相違により、船価の差異が出てくることもある。

すなわち、国外関連者船の建造は、非関連者船の建造予定を踏まえて、空き船台の発生に応じて、急遽、建造計画が立てられるから、国外関連者船の建造価額は、正式な契約書記載の契約日の直前に決定されることになるのに対し、非関連者船の建造価格は、契約締結日の最長1年前で決定されるので、船価市況に違いが出てくるのである。

ちなみに、本件課税処分があった当時、船価は、あたかもバブル経済当時の地価のごとく高騰していた時期であったから、その違いも大きなものがあり、本件課税処分に影響を与えている。

仮に、船価について独立企業間価格が観念できるとしても、船価については、「独立企業間価格に満たない」との要件に当たらない。

船価は、個別の取引ごと、ケース・バイ・ケースで決定されていくものであるから、本件各取引における船価自体が「独立企業間価格」であるというべきである。

したがって、船価の場合には、租税特別措置法が規定する「独立企業間価格に満たないとき」という要件が満たされる場面は想定できない。

仮に、そうではないとしても、船舶建造請負取引で、非関連者間の船価を見ていくと、±20パーセント以上の開きが生ずることは当然に想定されるところである。

しかるに、被告によって算定された本件独立企業間価格と、本件各取引における船価とを比べると、すべてが20パーセント以内の違いの範囲に収まっているから、本件各取引における船価それ自体をもって独立企業間価格と認めるべきである。

本件各取引における船価を、「独立企業間価格に満たないもの」とは言えない。

相手国の課税当局との相互協議が予定されることがないため、本件各取引には移転価格税制の適用がない。

移転価格税制は、各国の課税権の衝突を想定して、衝突する課税当局との相互協議がされることが前提とされている。

すなわち、移転価格税制が適用された場合には、通常、外国政府との相互協議がされ、相手国から厳しい検証を受けることで、わが国の課税処分が大きく減額されているところである。

しかるに、本件各取引の相手方は、いずれも無税国であるパナマ共和国に所在しているので、パナマ共和国と日本との課税権が衝突する可能性はなく、両国間における課税当局の相互協議などもあるはずがない。

したがって、本件各取引では、相手国からの検証を受けることがなく、本件課税処分が大きく減額されることもないし、また、相互協議によって、二重課税の排除などの保護規定も及ばないことになる。

そこで、この点のみからしても、本件各取引については、移転価格税制を適用する前提を欠いているのである。

本件各取引について独立価格比準法の適用はない。

仮に、本件各取引で、独立企業間価格を算定するにしても、本件課税処分で採用された独立価格比準法は、原価額が同一であることを前提として判断している点で、問題がある。

すなわち、船価決定においては、原価額がその重要な要素となっているところ、本件各取引では、原価額は大きく異なっている。

そのような事実を無視して、一方の価格で、他方の独立企業間価格として採用することは、およそ許されない。

原告の非関連者船と国外関連者船の各建造原価、販売費及び一般管理費を含む総原価(全部原価)の多寡を検証すると、それぞれの原価が相違していることが明らかとなっている。

それなのに、その違いを捨象して、独立価格比準法を用い、比較対象船舶の船価をもって独立企業間価格と認めた本件課税処分は、結局、「国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産」(特別措置法第2項1号イ)と認めることができないものであるから、違法である。

もし、本件各取引について、独立価格比準法により、独立企業間価格を算出するというのであれば、総原価における差異などの各調整項目につき、適正な調整を経る必要がある。

本件各取引に原価基準法を用いることもできない。

船舶建造請負取引では、個々の取引によって粗利益率が大きく異なるので、非関連者船の船価について「通常の利潤の額」を一義的に認定することは不可能である。

したがって、いわゆる原価基準法によって独立企業間価格を算定することもできない。

もし、本件各取引に移転価格税制を適用するというのであれば、独立企業間価格をいかなる方法で算定するのかについて、さらに、慎重に、検討されるべきである。

独立価格比準法を用いて、独立企業間価格を算定するのであれば、比較対象取引が、同種の棚卸資産であって、かつ、当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で取引し、しかも、その差異により生じる対価の差について調整することが可能な場合に限って、行われなければならない。

換言すると、仮に、非関連者取引との間の同型船取引が行われ、契約締結時期も近接していたとしても、移転価格税制の適用を検討するについては、その「比較対象取引」について、企業の事業戦略、船舶に関する基本設計・仕様・詳細設計・生産設計、価格に影響を及ぼす船主ごとの異なる状況の差異などの各項目を確認してから、これらを調整し、「同様の状況の下で」行われた取引を想定して、「独立企業間価格」を算定していくべきものなのである。

法文上も、移転価格税制における比較対象取引は、①国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産であることと、②国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下でされた取引であることがその要件とされているところである。

ところで、被告は、同種の棚卸資産にあたるか否かは、物理的・化学的にみて相当程度の類似性(スペック等の類似性)で判断し、同様の状況の下でされた取引であるか否かは、契約時期の接着性を重視して、判断しているようである。

しかし、船舶建造請負取引は、個々の取引ごとに、固有の事情が多数存在するから、かかる事情を無視することはできない。

原告による船舶建造請負取引の船価が、ロイズ船価等の推移とおおまかに連動しているからといって、契約時期がもっとも船価決定に重要であると即断、断定してはならない。

船価決定上の慣行からすれば、契約日の差異はさほど重要な意味を持っていないのである。

加えて、「独立企業間価格」を算定する際の、比較対象取引との相違との調整項目には、価格(当事者間における利益分配)に影響を及ぼす可能性がある全項目が含まれるべきである。

なるほど、被告は、本件課税処分を行うにつき、決済条件、建造延期、追加発注、契約月日、追加装備などに起因する差異を検討して、調整しているが、しかし、原告の事業戦略、取引コストを含む投下資本、取引数量などに起因する差異については調整項目に掲げていない。

すなわち、被告は、本件課税処分をするに当たり、これらの項目による調整を排除しているので、その点で、本件課税処分には重大な違法性がある。よって、取り消しを免れない。以下に詳述する。

事業戦略に起因する差異ⅰ造船「事業」の特殊性からくる差異船価は、一般的に、諸要因が相互に関連しあって、個々の取引ごとにケース・バイ・ケースで決定されている。

しかも、本件各取引の対象となった船舶は、いずれも外航船舶であり、船価の背後には国際的な市場が存在している。

すなわち、世界の海上輸送量の多寡が、海上運賃、用船契約の需給関係などに連動し、さらには中古船の需給関係や、新造船の需給関係に連動してくるのである。

加えて、造船業界は、好・不況の波が大きい上に、本件各取引は、好況下で、船価が異常に高騰していた時期に受注されたものである。

このような時期の船価決定は、契約時期がほぼ同一であっても、なお、交渉期間の長期化や、市場動向の予測などの関係で、5ないし10パーセント(場合によっては20パーセント以上)もの大きな違いが出てくることが多い。

被告は、契約月日の相違に関する差異につき調整しているが、造船業界の特殊性からすると、そのような調整だけでは不十分である。

また、被告が依拠するロイズ船価推移表の「平均船価」は、その算定経緯が不明である。

しかも、船価決定における様々な要因がすべて捨象され、船型や、載貨重量トンごとに、成約価額を、事後的に平均化した数値であって、かかる数値は単なる平均価額でしかない。

決して、造船業において「船価の一定の時価水準」が存在することの裏付けとはならない。

原告独自の「戦略」に起因する差異原告では、グループ経営の根幹として、不況の際でも生き残っていくことを目標に、経営方針を立て、関連者船の建造における事業戦略を確立していることは前述したとおりである。

そこで、国外関連者との取引がされる場合、買手である国外関連者と非関連者との間では、原告の空き船台の利用状況に関する情報の有無という点で差異があり、そのことを理由とするだけでも約10パーセント近い価格差が生じてくる。

したがって、本件各取引が、特殊の関係のない国外関連取引として、「同様の状況の下で売買」(租税特別措置法66条の5〔改正後の66条の4〕第2項1号イ)されたと想定するときは、買主が、船台の空き状況を把握していた場合と、把握していない場合とで、比較対象取引となる船価を10パーセント以上、調整すべきである(その他、会計上の費用配分、経済的なコスト削減効果の帰属など、諸要素を総合考慮すると、事業戦略に起因する差異によって20パーセント以上の船価差が生じることも、合理的なことと解される。)。

なお、被告は、空き船台を利用するメリットは、原告のすべての船舶建造に均等に及ぶものであると主張するが、空き船台利用のメリットは、非関連者船の建造だけでは船台が埋まらないときに、初めて効果を発揮するものである。

まさに、当該国外関連者船を建造することで、固定費の損失をカバーしているのであり、そのメリットを、他の船舶建造の場合にまで均等に享受させることは失当である。

投下費用に起因する差異ⅰ国外関連取引は、非関連者取引と比べて、契約当事者間の支配従属関係が強いため、いわゆるモニタリング・コストなどの取引コストが軽減、排除されている。

しかし、会計上、他の費用項目に混入してしまっている取引コストや、会計上認識されていない経済的関係など、取引コストの全般について考慮しなければ、経済的意味における取引コストの比較はできない。

そして、取引コストの削減効果は、当該関連者船が享受すべきものであるから、投下費用に起因する差異は、利益率が同水準であるならば約10パーセントの調整をすべきである。

原告は造船会社であり、造船契約を獲得することを目的として建造主(船主)に対して営業活動を行うため、販売管理費は建造主に対する営業に支出される。

しかし、国外関連取引については、原告が依頼すれば、必ず、建造発注に至るため、販売管理費を使用していない。

船主と用船主が同一である場合は、結果として用船主に対しても営業活動を行ったことになるが、しかし、船主と用船主が一致することはむしろ例外である。

販売管理費は、平成4年3月期の非関連者船1隻当たりで1億5087万5000円、同時期の国外関連者船1隻当たりで1704万5000円であるから、その差額は1億3388万3000円となる。

同様に、平成6年3月期の販売管理費の差額を算定したところ、1億4842万3000円となった。

取引数量に起因する差異船舶建造請負契約は、同一造船所の、同一時期の同型船であったとしても、船価は、相手方当事者が誰であるかによって大きく異なってくる。

特に、「取引数量」を調整項目に挙げるべきことは、規定上、当然のことである(租税特別措置法66条の5〔改正後の66条の4〕第2項1号イ)。

そこで、取引数量が異なっているのに、船価を単純に比較することはできない。

本件各取引でも、当然、国外関連者の方が取引数量が多いため、数量に応じて行われる値引きなどの差異を調整しなければならない。

そして、本件各取引では、S-1188取引において最低でも約1億3000万円の、また、S-1209取引及びS-1218取引とS-2057取引と比べると最低でも5000万円の、S-1230取引とS-1229取引と比べると最低でも5000万円の差異が生じているから、それぞれ減額されるべきものとなる。

決済条件に起因する差異高額な船舶建造の請負取引では、決済条件の差異に基づいて船価差が生じるから、かかる差異についても調整しなければならない。

追加装備等に起因する差異船舶建造の請負取引では、追加装備等の有無に起因して、原価に差異が生じるから、かかる条件に起因する差異について調整しなければならない。この点、被告が行った調整には、粗利益率に関する調整などについて明らかな誤りがある。

加えて、「独立企業間価格」それ自体に、金額的な「幅」があることは、造船業界のみならず、一般的な商慣習として広く知られている。

被告は、独立企業間価格は、一義的に「点」として算定されるべきものであるとして、「幅」の存在を否定する。規定上も、「幅」に関して定めがあるわけではない。

しかし、船舶のように「一物数価」によらざるを得ない資産については、移転価格税制を適用するについて、独立企業間価格の「幅」を検討する必要が高いのである。

したがって、移転価格税制に関する理解が深化していなかった立法当初(昭和61年)における法文上の文言を重視すべきではない。

また、租税特別措置法は、「独立企業間価格で行われたものとみなす」と規定しているだけで、独立企業間価格の積極的定義付けをしているわけでもないから、文理上は、独立企業間価格に「幅」があるか否かについて、碓定しているものでもない。

実際、平成13年度個別通達212(調査に当たり配慮する事項)も「幅」の概念を認める趣旨を含んだものと解される。

この点、被告は、船舶建造請負取引では、比較可能性が最も高い取引を比較対象取引として選び、独立企業間価格を算定することができるから、本件各取引の「幅」について検討する必要がない旨主張する。

しかし、それでは、たまたま締結された造船契約書に記載されていた船価が、原告が取引先と締結すべき当該同型船の唯一の時価であるということになる。

ところが、船価の決定の実態は、多種・多様な要因の複雑な組み合わせによって決められているのであって、そのような実態と大きくかけ離れるような解釈は、およそ正当でない。

本件裁決でも、S-486取引について、ある程度の価格の「幅」(2600万円)であれば、移転価格税制は適用しないとしているから、税務当局でも、「幅」の概念を採用していると思われる。

また、独立企業間価格の「幅」は、独立企業間価格の算定方法の違いによっても生ずる。

市場価格を算定するには、被告が採用したように、限定された情報及び調整項目に基づいて、単一の算定方法によって算定するのではなく、複数の算定方法による算定結果を検証することを含めて、独立企業間価格の算定をすべきなのである。

もちろん、特別措置法が定めている基本三法による算出結果は、必ずしも同一価格となるものではないが、単一の算定方法のみを使った価格を、何らの検証もしないまま、適正な独立企業間価格であると即断することは、明らかに妥当性を欠いている。

以上のとおりであって、独立企業間価格について「幅」の概念が認められるのであるから、そのことを考慮して、被告が主張している独立企業間価格からさらに20パーセント以上の調整がされるべきである。

また、仮に、被告が選択した船舶をもって比較対象取引とすることができるとしても、本件各取引と被告が算出したところの「独立企業間価格」との価格差は、いずれも20パーセント以内に収まっているから、本件各取引の対象となった船舶の「独立企業間価格」は、本件各取引の各船価をいずれも下回ることになるのである。

仮に、独立価格比準法によることが正しいとしても、被告は、その比較対象となる取引の選択を誤っている。

船舶建造請負取引で、比較対象となる取引を選択する場合に、まず考慮されるべきことは、スペックの差異(仕様差・艤装品の有無など)であり、次に、契約日の差である(竣工日は船価決定上必ずしも重要な要素ではない。)。

その上で、契約価格(売上計上金額)、利益率についても考慮しなければならない。なお、スペック等が類似している船舶が複数ある場合には、契約価格及び利益率がもっとも低いものを選択すべきことになる。

S-1209取引及びS-1218取引(船価30億円)被告は、比較対象取引として、S-1206取引(船価36億8000万円)を選択するが、妥当でない。

比較対象取引とされるべきものとしては、スペック等が類似し、契約日の差が1年以内のものの中から、もっとも船価・利益率が少ないS-2057取引(船価30億7500万円、利益率8.94パーセント)が選択されるべきである。

S-1190取引(船価46億円)S-1188取引(船価52億9300万円、利益率20.41パーセント)をもって、比較対象取引とすべきである(被告も、同取引を、参考取引として指摘している。)。

同取引は、スペック等も類似している上、契約日も約2か月異なっているだけである。

被告は、同取引よりも契約日が近接しているS-1195取引(船価55億7800万円、利益率21.08パーセント)を比較対象取引としているが、契約価格が最も低いものではなく、そのような選択を行うことは相当でない。

S-1230取引(船価30億円)同船舶は、いわゆるコンテナ船であるが、コンテナ船は、他の船型以上にスペック差が大きく、スペック等が類似する船を選択すること自体が困難となる。

トン数及びコンテナ積み数に着目し、最もスペック等が類似する船を選択するならば、被告が選択したS-1229取引(船価39億6950万円)しか見当たらない。

しかし、コンテナ船特有の事情を考慮すると、同船は、もはや「同種の棚卸資産」には該当しないものというべきである。

国税庁の主張

わが国における移転価格税制は、法人がその国外関連者と行う取引の価額が独立企業間価格と異なることでその法人所得が減少する場合に、当該取引が独立企業間価格で行われたものと扱って、課税所得計算をするものである。

ところで、移転価格税制は、特殊関連企業間においては、種々の理由から、相互に独立した企業間の取引において通常設定される対価(独立企業間価格)とは異なる対価で取引されやすいことに鑑み、国外関連取引を通じた所得の海外移転に対処して、適正な国外課税の実現を図ることを目的としている。

また、グループ企業間では、価格設定を通じて脱税や租税回避が行われる例もまま見られ、移転価格税制を適用することにより、当事者の意図は考慮しないで、現実の価格を、独立企業間価格に修正していくのである。

近時、企業活動の国際化が進展するにつれ、いわゆる多国籍企業が集権化されるようになり、共通した経営戦略に基づいて、国際的な企業活動が行われている。

かかる場合、グループ内では、商品の販売・役務提供・特許の使用許諾・ノウハウの提供・資金提供などの取引が、頻繁かつ大量に行われるが、グループ内の移転に関する価格は必ずしも自由市場価格とはいえず、様々な理由から、自由競争市場において非関連者間で行われた場合の価格と剥離する事態が生じている。

特に、各国間の税率格差を利用し、税率が低い国に所得を集中させ、グループとしての税負担を最小化しようとする動きもまま見られるところであるが、かかる場合、課税面からすると、適正な課税処分が課されない結論に至ることになるので、グループ内取引における価格調整の結果、所得が国外に移転されていると評価しうる場合には、その取引を正常な状態にひき直し、課税所得を算出して、租税債務のゆがみを取り除いていく必要がある。

そこで、移転価格税制は、諸外国においても採用されるに至っているし、わが国でも、既存の各税制では対応できないとして、昭和61年、特別措置法66条の5(国外関連者との取引に係る課税の特例)として導入された。

原告は、移転価格税制適用には、あたかも「対価に経済的合理性がないとき」という要件が必要であるかのごとき前提に立って、原告の経営戦略に基づく船価決定には、経済的合理性があり、したがって、移転価格税制は適用されないと主張するようである。

しかし、移転価格税制は、客観的に特別措置法所定の要件に該当する所得の移転があれば、企業グループの経営戦略に経済的合理性があるか否かに関係なく適用されるのであるから、原告の主張は、その前提において誤っている。

また、租税特別措置法の第2項では、「前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。」と規定しているから、第1項の「独立企業間価格」とは、同第2項各号が定める計算方法により算出した金額をいうのである。

換言すると、第1項が、「当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき」との要件を定めている以上、「独立企業間価格」を算定しないで、同第1項を具体的事案に適用することは不可能である。

つまり、同第2項は、第1項と一体となって、第1項中に設けられた括弧書きと同様、第1項の意味内容を具体的に示しているものである。

したがって、第1項と第2項とを切り離し、第1項を限定解釈する原告の主張は認められない。

仮に、原告の主張を、船舶建造請負取引については比較可能性のある独立企業間価格が認定できないので、移転価格税制の適用がないとする見解が述べられているものと理解しても、一般に、移転価格税制の適用を検討するについて、独立企業間価格が認定できるか否かの問題は、個別取引についての事実問題であると理解されている。

すなわち、独立企業間価格が認定できない取引について、移転価格税制が適用されないのは、たまたま、そのような事実認定ができないことの結果であって、およそ、船舶建造請負取引にあっては、独立企業間価格が認定できないとかいえるものではない。

ところが、原告は、まず、船舶建造請負取引の一般について、これが比較可能性のある独立企業間価格が認定できる種類の取引であるか否かを、抽象的、一般的に論じ、その結果として、およそ、船舶建造請負取引については、独立企業間価格を認定することはできないとの解釈論を導き出している。

しかし、そのような原告の論旨は、その前提が誤っており、認められない。

原告は、船舶建造請負取引につき、比較可能性のある独立企業間価格を認定できないほどに個別性が強いものと主張するが、しかし、それも事実とはいえない。

船舶の国際的な取引相場は、ロイズ・オブ・ロンドン・プレス(現インフォーマ・パブリッシンググループ・リミテッド)が発行する月刊誌「Lyoyd’sshippingEconomist」や、ファーンリサーチが発行する「FearnleyREVIEW」などに掲載されているところ、これらの掲載資料から、本件と類似する船舶の船価を抽出し、その年度別の平均値の推移を見ていくと、各月ごとに多少の変動があるにせよ、おおむね、年度別の平均値の推移に応じた推移が見られる。

すなわち、年度別の平均値と比較する限り、著しい偏差はないのである。

また、本件各取引における同型船の利益率をみても、同型船でおおむね同水準であることが確認できている。

もちろん、同型船であれば、すべて同一の船価となるわけではなく、ある程度のばらつきはみられるが、なお一定の時価水準にあると認められる。そこで、船舶建造請負取引につき、比較可能性がある独立企業間価格を認定できないほどに個別性が強いとする原告の主張は認められない。

なお、原告は、上記ロイズ船価等はその算定経緯が明らかでないなどとして、船価に一定の時価水準があることの裏付けとしては不十分であると指摘する。

しかし、ロイズ船価等は、世界有数の著名な保険会社もしくは船舶ブローカーによる調査結果に基づいて算定され、長年にわたり定期的に公表されてきたものである。

そして、実際にも、船舶建造請負取引における船価決定の際、世界的規模における船価の推移、動向を示す1つの参考資料として、船舶取引業界関係者の間で利用されてきたものである。

仮に、ロイズ船価等の平均船価の算定がさほど精緻なものではないとしても、そのことは、当該「平均船価」の正確性に影響を与えるにすぎず、船価にも一定の時価水準が存在することの事実まで左右することにはならない。船価にも、一定の時価水準が存在する事実は動かないのである。

原告は、仮に、船舶建造請負取引について、独立企業間価格を想定することができるにしても、本件各取引における船価がそのまま独立企業間価格に当たるなどとも主張する。

しかし、本件各取引が「棚卸資産の販売」に当たることからすると、かかる取引に関する独立企業間価格は、租税特別措置法で、独立価格比準法、販売価格基準法、原価基準法又は政令で定める方法によって算定されるべきである。

法文上、移転価格税制の適用が問題とされている当該国外関連取引の価格から、直接に、独立企業間価格を算定する方法は認められておらず、したがって、本件各取引における船価をもって実定法上の独立企業間価格であるとする余地はない。

また、原告が説明している事業戦略の中身は、不況時には高めの取引価格を設定することで、国外から国内に所得を移転し、逆に、好況時には低めの取引価格を設定することで、国内から国外に所得を移転するというもので、結局、本件各取引における船価は、グループ内取引における価格操作で決められているのである。

決して、実質的な意味での「独立企業間価格」と呼べるものではない。

実際にも、本件各取引における船価は、いずれも、同種船舶についての船価よりも安いものであることが明らかである。

仮に、原告が主張しているとおり、実定法を離れて、本件各取引における船価をもって独立企業間価格と解するとすれば、本件各取引における船価は、独立企業間価格の平均値と評価できるロイズ船価等とは相当程度異なったものとなってしまう。

本件各取引の利益率をみても、同型船と比較して、低いことも明らかである。

原告は、本件各取引の船価が安くなっているのは、総原価に大きな違いがあるからであるなどと説明するが、原価の差異は、独立企業間価格算定の際に、「同種の棚卸資産」との要件に捨象されてしまうものであるから、その点について、個別に検討する必要がない。

仮に、そうではないとしても、本件各取引に係る船舶の建造原価は、必ずしも、他の取引にくらべて低額なものとはいえず、むしろ、建造原価については最も高額である例もみられるところである。

また、営業費用が不要であるから船価も安くできたなどとも説明するが、販売費及び一般管理費は、概算でわずか数パーセントにすぎないものであり、そのために利益率の開差が生じたとは解されない。

また、空き船台を解消して完全操業を行ったことにより、建造原価が低減したとも主張するが、もし、そのとおりだとしても、その低減効果は、非関連者船についても等しく及ぶものと解されるから、空き船台解消によるコスト削減効果を国外関連者船のみが享受するといった原告の主張は、それ自体、失当と思われる。

原告は、相互協議が行われない国に係る国外関連者との取引については移転価格税制を適用しないと主張するが、法文上、そのような除外規定はなく、本件各取引について、移転価格税制の適用を否定する根拠とはならない。

独立企業間価格の算定方法は、租税特別措置法66条の5(改正後の66条の4)に、複数のものが提示されているところである。

そして、同条によれば、独立企業間価格は、観念的、一義的に存在することを前提として、所定のいずれかの方法によって算定しても、等しく、独立企業間価格として認められるのである。なお、原告は、他の方法による検証をすべきであると主張する。

しかし、移転価格税制に関する他の法令・通達によっても、課税庁が選択した方法により算定された独立企業間価格について、これを他の方法によって検証するといったことは求められていない。

すなわち、いずれの算定方法であれ、比較対象となり得る要件を満たしてさえいれば、それによって得られた独立企業間価格は適正なものというべきである。

被告は、本件課税処分を行うにあたり、独立価格比準法によって算定した。

独立価格比準法は、独立企業間価格算定の基本となるべきもので、比較対象取引と当該国外関連取引との間で、相当程度に正確な差異の調整ができるときは、調整項目が少なくなり、誤差が生じにくいため、最も信頼度の高い方法とされている。

しかも、被告は、本件各取引と比較対象する取引を、すべて、当該法人自身が行った取引の中から選択したので(内部価格比準法)、一層、合理的な算定方法ということになる。

そこで、他の方法によって検証すること自体、無意味なものと解される。

被告も、独立価格比準法により独立企業間価格を算定した場合に、一切、調整の必要がないと主張しているわけではない。

取引条件などに差異があり、そのことが船舶建造請負取引の対価に影響していることが合理的に説明できるときは、調整をするのである。

しかし、原告が主張している各調整項目を、すべて検討要素とすべきであるという点は、争わざるを得ない。

また、仮に、原告が指摘する差異が取り上げられるにしても、本件では、そのことによって、被告が算定した独立企業間価格が不合理であるとまでは言えない。

なお、原告は、独立企業間価格の「幅」なる概念を持ち出して、その主張を裏付けようとするが、その主張自体、認めることができない。

被告は、もっとも適当と思われる比較対象取引を選定し(必要ならば、それを調整した上で)、独立企業間価格を算定しているところ、特別措置法上、その比較対象取引の金額をして、独立企業間価格であるとみなされるので、「幅」なる概念が用いられることはない。

もっとも、独立企業間価格を算定するにあたり、比較対象取引の候補となるものが複数あって、最も比較可能性が高い取引の判断がつかない場合もあり得るところであって、この場合には、あえて1つの取引に絞り込むことをせず、「幅」の概念を用いる余地が出てくることがある。

しかし、比較対象取引を1つのものに絞り込むことができるときに、あえて、「幅」の概念を持ち出して、独立企業間価格を算定すべきではないのである。

ところで、法文上、独立企業間価格を算定するについては3つの方法が規定されているところ、その間に優先順位はないから、3つの方法のどれを用いるかによって差異が生ずる可能性はあり、その意味の「幅」が生ずることは否定しない。

しかし、被告が選択した独立価格比準法は、最も直接的で、信頼のおける方法とされているし、前述したとおり、価格変動の可能性がある要因については差異を調整しているので、独立企業間価格を「点」として求めることができないとする原告の主張は失当である。

実際の課税実務の中で、原告が主張する「幅」なる概念を持ち出した場合には、移転価格税制の適用の有無が、その「幅」の設定いかんによって左右されることになってしまい、課税の公平・構成が確保できないばかりか、課税実務上の混乱を招くことになりかねない。

独立価格比準法で、比較対象取引として選択されるには、「国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産の取引であること」が必要となるため、資産の性状、構造、機能等の面で、相当程度の類似性が求められているというべきである。

しかし、これらに差異がある場合でも、そのことが価格に影響を及ぼす程度でなければ、同種のものと評価して差し支えがなく、他方、価格に影響を及ぼす程度に達していた場合でも、合理的な方法で、その差異が調整可能なものであれば、同種の資産として認めることができると解される。

ところで、原告は、比較対象取引として選択された取引が複数あるときは、売上計上金額、利益率の最も低いものが選択されるべきであると主張する。

しかし、独立価格比準法は、国外関連取引と最も比較可能性のある非関連取引に付された価格により、独立企業間価格を直接に把握するものであり、その取引の結果としての利益率は、直接的には、比較対象の要素とすべきものではない。したがって、被告のかかる主張も失当である。

比較対象取引の選択にあたっては、「当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同種の状況の下で売買した取引」を選択しなければならないところ、本件各取引と同種の船舶に係る取引が複数あるときは、契約の時期が同一か、あるいは、その直近の取引をもって、最も比較可能性が高いものと判断すべきである。

そのことは、本件各取引と最も類似する船舶区分の平均船価が、ほぼロイズ船価等の推移と連動していること(ちなみに、本件各取引を除いた原告の船舶の平均船価も、やや低い水準ではあるが、ロイズ船価等と連動している。)からも、裏付けられることである。

本件で、被告が選択した比較対象取引は、いずれも、同種の棚卸資産に関する取引であって、決済条件、契約日以外は、価格に影響するような差異は認められないものであるから、本件各取引とその契約時期が最も近いものを選択している。

その選択について何ら問題はない。

原告主張の「調整項目」についてa事業戦略についてⅰ原告が主張する事業戦略とは、まさに、国外関連取引について、好況期には他の取引に比べて低く、不況期には他の取引に比べて高く価格設定するものであるから、自ら、「価格調整」ないし「価格操作」を行っていることを自認するものである。

国外関連取引における価格が、国際マーケット相場などの船舶建造請負取引の主たる価格決定要因とは別の要素ないし配慮から決定され、独立企業間価格よりも低い価格で取引されている点に注目すれば、所得の海外移転に対応するための移転価格税制の典型的な適用場面というべきである。

原告における船価の違いは、原告が主張している種々の要因から生じたものではなく、結局、原告の前記経営方針から、恣意的な船価が設定されたことによるのである。

特別措置法関係通達66の42-3は、ある取引が国外関連取引と比較可能な取引であるか否かを判定する場合の検討事項の例示として、「事業戦略」を挙げている。

この「事業戦略」についての定義規定はないが、移転価格税制に関するガイドラインの中で、「事業戦略は、技術革新や新商品の開発、多様化の程度、リスク回避、政治的変化の評価、現行及び将来の労働関係法の実施のほか、日常の事業遂行上生ずる他の要素といった、多くの企業の見通しを考慮する。」ものとされ、その例として、市場への浸透政策や市場占有率の拡大戦略が挙げられているところからすると、独立企業間価格を算定する際に考慮されるべき「事業戦略」とは、①事業計画書その他の書類により、当該戦略が採用されていることが客観的に明らかで、②それが合理的な予想に基づくものであり、③戦略期間が市場の状況などから相当と認められるものということになる。

しかるに、原告が主張する事業戦略とは、単に、事業効率化・合理化のための工夫でしかなく(このような方針であれば、およそ製造設備を有している製造業者であれば、誰もが試みている。)、到底、上記ガイドラインが前提としているところの「事業戦略」ではない。

原告は、また、かかる事業戦略によって、外国業者から船舶造船市場を奪われることを防ぎ、国際市場におけるシェアを維持・増加させることができたとも主張するが、もし、かかる事業戦略が、国際市場におけるシェアを維持・増加する目的に基づくものであるとすれば、非関連取引でも、国外関連取引と同様に船価を下げて、かかる目的を達成することができるはずである。

ところが、原告は、国外関連取引のみ、利益を度外視した船価によって取引をしているので、シェア維持を目的とするものとは認められない。

結局、原告が主張している「事業戦略」は、差異を調整する必要がないものである。

造船業界では、船舶建造を計画する時点で、あらかじめ船台の利用時期を含めて立案しているから、国外関連者船の建造も、これと同様に、船台の利用調整をした上で、立案されているはずである。

そこで、船台に空きが生じた場合に、初めて事業戦略が適用されるといった原告の主張自体が、その前提を間違っているのである。

国外関連者であったとしても、空き船台の解消という一事から、用船者も未定のまま、億単位の船舶建造が発注されるとは考えられないので(造船は、長期計画に基づいて行われるので、空き船台が突然に発生することはなく、空き船台が発生しても、使い途のない船舶を突然に建造して、購入することもない。)、発注者が国外関連者であるか否かの差異が、取引価格に大きく影響を与えることはない。

結局、原告は、もともと一定数量の国外関連者船を受注することを前提に、原告がその建造計画を主導し、船台利用計画を立てているのである。

すなわち、結果とし、空き船台が生じていないだけなのであって、本件各取引が、現実に発生した空き船台の解消を目的としているわけではない。

なお、原告は、空き船台が生じた場合の固定費の損失分は、実際に国外関連者船建造に要した固定費と同額とみなすことができる旨主張する。

しかし、これは、一般的な原価計算論からかけ離れた特異な考え方であって、相当でない。

原告は、また、非関連者船に係る建造契約において、空き船台が生じないことを前提にして船価を決定しているから、固定費の損失分を減額する合理的な根拠もない。

さらに、原告は、非関連者と国外関連者との間には、空き船台の状況に関する情報の有無の違いがあるとして、その比較検討を行う必要があるとも主張する。

しかし、そのような主張は、そもそも移転価格税制を誤解している。

また、原告の事業戦略は、あらかじめ「空き船台」を生じさせないことを前提としているので、この場合と、実際に突然のキャンセルがあって、結果的に生じた空き船台を利用した場合とで船価に差異が生じたものとを比較し、同様のものとして扱うことも適当とはいえない。

また、原告は、船舶建造請負契約の特色として、造船契約締結がほぼ同時期であっても、思惑やタイミングのズレがあって、5ないし10パーセント(場合によっては20パーセント以上)もの価格差が生じるなどとも主張する。

しかし、同主張の中で、具体的な指摘はされていないばかりか、その主張それ自体が、造船業界のみならず、一般的な商取引における価格変動要素を、すべて原告の取引にあてはまると主張しているにすぎないものである。

投下費用による差異についてa租税特別措置法66条の5(改正後の66条の4)第2項1号のイでも、「総原価の額」は考慮すべき要素として規定されておらず、立法時の議論でも、総原価の額を考慮することは想定されていない。

取引条件などの差異につき調整しなければならないといっても、どこまで調整すべきかは解釈にゆだねられているところである。

仮に、総原価の差異について検討すべきであるとしても、独立価格比準法が、取引の対価額をもって独立企業間価格とすることを認めていることからすれば、総原価の差異が、対価の差にまで反映していることが合理的に説明できる場合に限られるように解される。

そこで検討するに、原告が強調している「空き船台解消に係るコスト低減効果」、「工期の長短に係る原価の差異」、「受注コストの差異」などは、そもそも総原価に影響を与えていないか、そうではないとしても、船価への影響があることについて合理的に説明できていないものといわざるを得ない。

まず、「空き船台の解消によるコスト低減効果」については、そもそも、本件各取引が、空き船台の解消を目的としたものではなく、前にも述べているとおり、空き船台の解消によるコスト低減効果を、国外関連者船のみが享受することについての合理的な理由もない。

次に、「工期の長短に係る原価の差異」については、国外関連者船の工期が、常に短縮されているといった事実はない。

そして、最後に、「受注コストの差異」も、船主が非関連者であるか否かで、営業活動の場所、程度などを区分することにつき、合理的な理由は認められない(船舶建造の請負取引は、用船者等に対する包括的、恒常的な営業活動を行った上で、造船契約に至るのが実態である。)。

仮に、原告が主張しているとおり、国外関連取引を受注する際のコストが削減されているとしても、その金額は明らかでないから、節約によって、船価にどの範囲で影響を及ぼしているのかの合理的な説明はされていないことになる。

原告は、販売管理費1隻あたりの調整額を約1億3383万円と主張するが、非関連者船の建造を受注するのに、それほど多額の販売管理費がかかるはずがない。

このように見てくると、原告の主張は、原告が計上する販売費、一般管理費の総額が、本件各取引以外の契約の営業費用に充てられているということを前提にして、1隻当たりの販売費、一般管理費の額を試算することによって、本件各取引と被告が選択した比較対象取引との差異を合理的に説明できないといわざるを得ないが、その前提自体が間違っているのである。

被告がかかる差異を調整していないからといって問題とされる理由はない。

取引数量による差異について租税特別措置法66条の5(改正後の66条の4)第2項1号のイは、「取引数量」の差異について調整すると規定している。

しかし、単に取引数量が多いという一事をもって、その調整を行わなければならないわけではない。

移転価格税制は、各取引ごとに、その取引価格を算定の基礎として適用するものであるから、「取引数量」の差異も、個別の取引における価格形成に影響を与えるものであることが前提となっているのである。

そこで取引数量による調整が行われるべき場合とは、取引条件の中に取引数量に応じて対価を変更することが明記されているとか、明記されていない場合でも、客観的に取引数量に基づく値引き等が行われている事実があり、その金額が合理的に算定できる場合ということになる。

本件各取引では、国外関連取引か否かとの比較上、取引数量に起因する明確な差異も、取引数量に応じて減額するとの客観的な関係も認められないから、調整の必要はないと考えられる。

結局のところ、原告は、単に国外関連者グループとの間で継続的に行われた取引の総量と、非関連者との取引数量を対比した結果をもとに、取引数量に差異があるから調整すべきであると主張しているだけであって、そのような差異は比較可能性を確保するために調整すべきものではない。

原告は、最低でも1億30000万円弱の減額がされるべきであると主張するが、発注した隻数とは無関係に、常に、かかる金額の調整をする根拠もない。

その他の差異について海外船主との間における船舶建造の請負取引では、マーケットクレームの危険性などに基づいて、船価が高くなる可能性がある。

しかし、だからといって、必ず船価が高くなるわけではないし、原告のように、標準船・同型船の連続建造を主たる業として、取引相手から、船台の空き状況が容易に見通されることのない状況の下では、かえって強気の交渉ができる場合があり、クレームの生じる可能性も低い。

船価が国際マーケット相場に基づいて決定される以上、マーケットクレームなどの様々な要素についても、具体的、容観的に価格の差異を説明できる場合を除き、個別に考慮しなければならないわけでもない。

また、本件で、そのような差異調整の必要性があることにつき、原告からの具体的な主張、立証はされていないのである。

高松高裁/両者の主張

納税者の主張

本件各取引については、比較可能取引が存在しないのであるから、特別措置法66条の4第2項1号イの「独立価格比準法」の適用はない。

船舶建造請負取引は、大量生産品とは異なり、その価格に個別性・特異性が大きく影響する。

船価は、①社会的な景気動向、②当該企業の業績状況、③新型船舶か、建造済船舶か、④当該船台で建造された船舶と同型船か、⑤建造船舶の構造・仕様・材質の違い、⑥船主との取引実態(その継続性と受注実績等)、⑦交渉経緯、⑧請負期間の長短、⑨支払条件、⑩リスク保証、⑪その後の受注獲得の可能性、⑫競争会社との競合の有無、⑬船価の市況動向等の要素によって決定される上、数十億円にもわたる高額なものであり、わずかの差が数億円の価格差となる。

したがって、同型船で引渡時期が近接するものであっても、取引ごとに建造価格が異なるのが通常である。

控訴人の非関連者船と国外関連者船とでは、各建造原価、販売費及び一般管理費を含む総原価が相違していることが明らかであるところ、本件課税処分は、その違いを捨象し、独立価格比準法を用いて「国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産」(特別措置法第2項1号イ)とはいえない取引を比較対象取引として独立企業間価格を算定したものであるから、違法である。

なお、後述する統計学的手法に基づく経済分析の結果からも、船価の個別性及び変動率が大きく、できる限り精緻なモデルにおいても「残差」をなくすことができず、したがって非関連者船に限っても個々の取引の価格差を説明できない部分が少なからず残るから、独立価格比準法を用いることは極めて困難であるといわざるを得ない。

国税庁の主張

特別措置法66条の4は、独立企業間価格の算定方法につき複数の方法を規定している。

同条によれば、独立企業間価格は観念的、一義的に存在することを前提としており、所定のいずれの方法によって算定しても、その算定価格は等しく独立企業間価格として認められるものである。

独立価格比準法により比較対象取引として選択されるには、「国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産の取引であること」が必要となるため、資産の性状、構造、機能等の面で、物理的、化学的な相当程度の類似性が求められているというべきである。

しかし、これらに差異がある場合でも、そのことが価格に影響を及ぼす程度でなければ同種のものと評価して差し支えなく、他方、価格に影響を及ぼす程度に達していた場合でも、合理的な方法で、その差異が調整可能なものであれば、同種の資産として認めることができると解される。

また、船舶には国際的な取引相場があり、それについてはb(現b)発行の月刊誌「d」(以下、これに掲載される船価を「b船価」という。)、e発行の「f」(以下、これに掲載される船価を「e船価」という。)、g発行の「h」(以下、これに掲載される船価を「g船価」という。)等に掲載される資料があるところ、これらの資料から本件各取引と最も類似する区分の船舶について船価を抽出し、その年度別の平均値の推移を対比してみると、資料元の相違にかかわらず、いずれもほぼ同様の推移をたどっている。

そして、控訴人が行った本件各取引を除く船舶建造請負取引に係る船価も、やや低い水準ではあるがほぼb船価の推移に見合ったものとなっている。

そうすると、船舶建造請負取引における船価にも一定の時価水準が認められるというべきであり、船舶建造請負取引が個別性の強い取引であることから、比較可能性そのものが否定されることにはならない。

独立価格比準法は、独立企業間価格算定の基本となるべきもので、比較対象取引と当該国外関連取引との間で相当程度に正確な差異の調整ができるときは、調整項目が少なくなり、誤差が生じにくいため、最も信頼度の高い方法とされており、被控訴人が本件で独立価格比準法を採用したことに何ら違法はない。

しかも、本件各取引に係る比較対象取引は、いずれも控訴人自身が行った取引の中から選択されている(内部価格比準法)のであって、より合理的な算定方法が選択されているといえる。

なお、取引条件等に起因する差異のうち、船舶建造請負取引の対価に影響していることが合理的に認められるものについては、後記のとおり、適正に調整されている。

なお、控訴人は、統計学的手法に基づく経済分析の結果、同手法により「残差」をなくすことができないから独立価格比準法を用いることはできない旨主張するが、上記手法は特別措置法66条の4第2項イの定める独立価格比準法と直接関連するものではなく、このような手法に基づく控訴人の主張は独自のものであって、その手法自体にも問題がある。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■各国間の税率格差を利用し、税率が低い国に所得を集中させ、グループとしての税負担を最小化しようとする動きもまま見られるところであるが、かかる場合、課税面からすると、適正な課税処分が課されない結論に至ることになるので、グループ内取引における価格調整の結果、所得が国外に移転されていると評価しうる場合には、その取引を正常な状態にひき直し、課税所得を算出して、租税債務のゆがみを取り除いていく必要がある。

■そこで、移転価格税制は、諸外国においても採用されるに至っているし、わが国でも、既存の各税制では対応できないとして、昭和61年、特別措置法66条の5(国外関連者との取引に係る課税の特例)として導入された。

■原告は、移転価格税制適用には、あたかも「対価に経済的合理性がないとき」という要件が必要であるかのごとき前提に立って、原告の経営戦略に基づく船価決定には、経済的合理性があり、したがって、移転価格税制は適用されないと主張するようである。しかし、移転価格税制は、客観的に特別措置法所定の要件に該当する所得の移転があれば、企業グループの経営戦略に経済的合理性があるか否かに関係なく適用されるのであるから、原告の主張は、その前提において誤っている。

■独立価格比準法は、独立企業間価格算定の基本となるべきもので、比較対象取引と当該国外関連取引との間で、相当程度に正確な差異の調整ができるときは、調整項目が少なくなり、誤差が生じにくいため、最も信頼度の高い方法とされている。 - 納税者

- ■船価について独立企業間価格の算定は不可能である。

船舶建造請負取引は、取引ごと、取引相手ごとに、個別的色彩の強い取引であって、国外関連者の建造価格たる船価には、そもそも「比較可能性」が前提となる「独立企業間価格」を観念することはできない。

■本件各取引について独立価格比準法の適用はない。

原告の非関連者船と国外関連者船の各建造原価、販売費及び一般管理費を含む総原価(全部原価)の多寡を検証すると、それぞれの原価が相違していることが明らかとなっている。それなのに、その違いを捨象して、独立価格比準法を用い、比較対象船舶の船価をもって独立企業間価格と認めた本件課税処分は、結局、「国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産」(特別措置法第2項1号イ)と認めることができないものであるから、違法である。

関連する条文

租税特別措置法(平成4年法律第14号による改正前)

66条の5(国外関連者との取引に係る課税の特例)(改正後の66条の4)

松山地裁/平成16年4月14日判決(上原裕之裁判長)/(棄却)(控訴)

移転価格税制が適用されると、実際の取引価格と独立企業間価格に基づいて認定された金額との差額分については、わが国と相手国との双方から課税される余地が生ずるが、かかる場合には、租税条約に基づき、通常、両国の権限ある当局間の協議を経た上で、対応的調整が行われることが予定されている(同法66条の4第19項)。

原告は、船舶建造の請負取引は、個別的色彩が強く、船価については、そもそも「比較可能性」が前提となる「独立企業間価格」を観念することができないので、租税特別措置法66条の5(改正後の66条の4)〔以下、本件規定ともいう。〕が定めている移転価格税制を適用することができないと主張する。

なるほど、本件規定は、第2項に定める方法により算定した独立企業間価格を用い、第1項が定めている各要件に照らして、移転価格税制適用の有無を決するという構造になっているから、原告が指摘している「比較可能性」の問題は、第2項によって独立企業間価格を算定する過程において問題となる。

その際、取引の種類などによっては、定められた各方法により、独立企業間価格を算定できない場合も出てくることが想定できるところであるから、そのような場合には、そもそも移転価格税制が適用されないことになる。

しかし、そうであるからといって、本件規定第1項の要件に、「比較可能性があること」を加え、限定解釈をしなければならないとする根拠もない。

問題は、結局のところ、本件各取引において、本件規定第2項に定められている「独立企業間価格」を観念することができるか否かに帰着するものと解される。

また、原告は、移転価格税制は、対価に経済的合理性がない場合に、その対価と独立企業間価格との差異について課税権を行使するものであると指摘した上で、対価と独立企業間価格との間に差異があるとしても、その対価が経済的合理性を有する場合には適用がないと主張する。

そして、原告は、国外関連者との継続的取引関係を通じ、不況の際にも企業グループとして生き残ることを目的として経営方針を定め、好・不況に応じて経済的合理性を有する船価を決定しているから、本件各取引の船価決定は極めて高度な経済的合理性があるとして、移転価格税制を適用すべきではない、本件課税処分は、優れた経営手法に対する不当な干渉であり、明らかに国益に反するなどとも主張する。

そこで、検討するにわが国における移転価格税制は、企業活動の国際化の進展に伴い、海外の特殊関係企業(国外関連者)との取引において、価格操作による所得の海外移転に対処し、諸外国と共通の基盤に立脚し、適正な国際課税を実現するために制定されたものであること、移転価格税制は、国際的な企業グループ内における財貨移転に関する価格が、必ずしも自由市場価格ではなく行われていること(自由競争市場で、非関連者間で行われた場合の価格と剥離する事態を生じていること)に対処して、適正な課税処分が課すための仕組みであること、そこで、グループ内取引における価格調整の結果、所得が国外に移転されていると評価し得るときは、その取引を正常な状態(独立企業間価格)にひき直して課税所得を算出し、租税債務のゆがみを取り除くことを目的としていること、グループ企業間では、価格設定を通じ、脱税や、租税回避が行われる例がみられるが、移転価格税制自体は、当事者の意図を考慮せず、現実の価格を独立企業間価格に修正するものであること、諸外国でもこれと同様の税制が採用され、わが国でも昭和61年に、租税特別措置法66条の5(国外関連者との取引に係る課税の特例)として新設され、採用されたものであることが認められる。

このような制度制定の経緯、趣旨などに照らすと、移転価格税制は、企業グループ内における所得の移転を把握し、適正な課税を実現することを目的としたもので、反面、当該取引における価格設定の目的・理由などについては問わないものであるから、取引の価格設定が、原告にとって「経済的合理性」を有するか否かについては、これを検討する必要がないものというべきである。

この点に関する原告の主張は、当裁判所の採るところではない。

原告は、さらに、国外関連者が、例えばパナマ共和国などの無税国に存在しているときは、相手国課税者との衝突がなく、相手国から、独立企業間価格の妥当性について検証される余地がないので、移転価格税制は適用がないとも主張する。

しかし、本件規定をみても、無税国の国外関連者との取引について排除するとの規定はない。

課税権の衝突がないから、相手国から独立企業間価格の妥当性について検証されることもないという点は、原告が指摘しているとおりかと思われるが、そのことから、無税国の国外関連者との取引について排除しなければならないとの結論が出てくるものでもない。

被告は、本件課税処分をするにあたり、独立価格比準法を用いて、独立企業間価格を算定しているが、独立価格比準法とは、法人と国外関連者との取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産について、特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引と、取引段階、取引数量その他の条件が同種の状況の下で売買した場合のその取引の対価の額に相当する金額(条件に差異がある場合において、その差異により生じる対価の額の差が調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。)をもって独立企業間価格とする方法である。

そして、同方法は、理論的には、最も適切かつ容易な方法であり、基本的に、他の方法よりも優れているものと理解されているところである。

また、被告は、独立価格比準法を用いるにつき、その比較対象取引を、原告と非関連者間の取引に限定しているのであるが(内部取引価格比準法)、このことも、非関連者と非関連者間の取引を対象とする方法(外部取引価格比準法)と比べて、調整すべき項目が少なく、調整自体も容易であるから、基本的に優れていると理解できるものである。

原告は、船舶建造の特殊性を指摘し、比較対象となるべき取引というものが想定できないから、独立価格比準法を用いることができないとも主張するので、この点についても検討する。

まず、独立価格比準法を用いて独立企業間価格を算定する場合、その比較対象となるべき取引とは、①国外関連取引に係る棚卸資産と「同種の棚卸資産の取引」であり、②国外関連取引と取引段階、取引数量その他が「同種の状況の下でされた取引」であるが(本件規定2項第1号イ参照)、「同種の棚卸資産の取引」と認められるためには、資産の性状・構造・機能等の面で、物理的・化学的な相当程度の類似性が必要となると解されるし(但し、多少の差異があっても、価格に影響を及ぼす程度のものでなければ、これを同種の取引であると判断し、合理的な方法によって、その差異を調整することが可能であれば、同種の資産とする。)、また、「同種の状況の下でされた取引」と認められるためには、取引の段階、数量、時期、引渡条件、支払条件、取引市場などを考慮して、その類似性が検討されるべきである。

例えば、取引段階が小売段階なのか、卸売段階なのか、取引量が価格に影響を及ぼしているかなどを検討する必要がある他、市場価格は、季節要因や一般的な経済市況の変化によっても変動するため、取引時期の合理的な近接性も問題となってくるところである。

本件各取引は、船舶の請負取引であるが、船舶建造請負取引をことさら別なものとして取り扱うべき事情もないので、独立価格比準法を用いて独立企業間価格を算定する場合には、本件各取引と「同種の棚卸資産」であって、かつ、「同種の状況の下でされた取引」を選択して、算定すべきものと解される。

この点、原告は、船舶建造請負取引は、個別的色彩が強いものであることを強調し、非関連者船と国外関連者船の間の各建造原価、販売費及び一般管理費を含む総原価(全部原価)の多寡には大きな違いがあるのに、これらを捨象して、独立価格比準法により比較対象船の船価を独立企業間価格とするのは不当であると指摘する。

しかし、「同種の棚卸資産」か否かの問題は、対象品の性状などの物理的・化学的要因に着目して判断すべきことであり、これに、販売管理費、一般管理費など、各取引相手方ごとに変動のある要素を加えて、その類似性を要求することは、本来、予定されていないものと言わざるを得ない(立法時においても、そのような見解はない。)。

もちろん、総原価の差異を含めた取引条件等の差異が、結果として、価格に影響を与えているときは、かかる差異について調整する必要があるが、それは個別、具体的な判断の問題であって、原告が主張するように、総原価に差異があるから、およそ独立価格比準法を採ることができないということは、当裁判所の採らないところである。

そのほか、原告は、比較対象取引となる船舶が複数存在するときに、売上計上金額、利益率が最も低い取引を選択すべきであるとか、あるいは、船価の決定は、契約締結日から相当以前に決定されるから、比較対象取引を選択する際に、契約締結日の近似性を重視する意味が乏しいなどとも指摘して、主張する。

しかし、比較対象取引を選択するにあたり、売上げ計上金額、利益率を考慮しなければならないとの根拠は明らかでない。

また、船価の決定は、契約締結日の相当以前に決定されているとされる点も、当裁判所の採るところではない。

なるほど、契約締結日の相当以前に、船価の概算の提示がされている例は少なくないと思われるが、しかし、それは契約締結前の参考価格なのであって、契約締結日の相当以前に船価が決定しているというわけではない。

結局、原告の主張するところは、採ることができないものである。

棚卸資産の売買取引に関して独立企業間価格を算定する方法には、「独立価格比準法」の他に、①国外関連取引に係る棚卸資産の買手が、その棚卸資産を特殊関係にない者に対して販売した価格(再販売価格)から通常の利潤の額を控除した金額をもって独立企業間価格とする「再販売価格基準法」(本件規定第2項1号ロ)、②国外関連取引に係る棚卸資産の売手が、その棚卸資産の購入、製造等による取得の原価の額に通常の利潤の額を加算して計算した金額をもって独立企業間価格とする「原価基準法」(本件規定第2項1号ハ)、③「その他の方法」(本件規定第2項1号ニ)が認められているところ、課税庁が、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法のいずれの方法を採るべきかについては、何らの規定がなく、課税庁の判断に委ねられているところである。

しかも、本件では、原告から、独立企業間価格を算定するにつき、独立価格比準法を用いるよりも、上記の①ないし③の方法によることが、より適切であり、優れているとの主張、立証もされていないから、被告が、本件各取引に係る独立企業間価格を算定について、独立価格比準法を採用したこと自体には、特に、問題もない。

調整項目について原告は、「国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同種の状況の下でされた取引であること」の認定のため、被告が本件課税処分をする際に考慮した5つの項目(決済条件に起因するもの、建造延期に起因するもの、追加発注に起因するもの、契約月日に起因するもの、追加装備等に起因するもの)のほかに、①事業戦略に起因するもの、②投下資本に起因するもの、③取引数量に起因するものの3項目を、船価に影響を及ぼす差異として、調整項目に加えるべきであると主張するので、以下、検討する。

事業戦略に起因する差異と調整の是非ア原告は、本件各取引が、空き船台で国外関連者船を建造することにより船台の完全操業を実現するという原告独自の事業戦略に基づくものであると指摘して、それによる差異を調整すべきであると主張する。

しかし、そうだとすれば、空き船台が生じる余地が少ない好況時であると、空き船台が生じる余地が多い不況時であるとにかかわらず、国外関連者との間では、非関連者との取引と比較して、低額の取引が続けられることになるはずである。

ところが、原告も自認しているとおり、原告は、その事業戦略に基づいて、不況時には、市場価格よりも高めの取引価格を設定して、国外から国内に所得を移転し、好況時には、市場価格よりも低めの取引価格を設定して、国内から国外に所得を移転し、グループ全体として、最大限の利益を確保することを目指しているのである。

そこで、原告のいわゆる「事業戦略」は、国外関連者との関係を利用して、通常の対価とは異なる船価を設定し、国外関連者との間で所得移転を繰り返しているものに他ならない。

そして、そのようなことは、移転価格税制がまさしく問題にしている「所得の国外移転」を意味するものというべきである。

したがって、原告のいわゆる「事業戦略」の存在は、移転価格税制を適用するについての妨げとなることはない。

なるほど、OECDが作成した移転価格税制に関するガイドラインでは、移転価格税制における比較可能性を検討する際に、事業戦略についても考慮すべきである旨の指摘がされている。

しかし、同ガイドラインが掲げる「事業戦略」は、例示として、市場確保、市場拡大戦略などが掲げられているところからも明らかなとおり、市場への浸透を図るために一時的に価格を低く設定したり、市場を防衛するために一時的に高いコストを掛けたりすることで、他の事業者よりも利益が減少する場合のことを指しているのである。

ところが、原告が主張している「事業戦略」はそのようなものではなく、これと同一に解することはできないものである。

この点、原告は、事業戦略の理解につき、原告の主張に沿う見解が示された総合商社の担当者、原告代表者、研究者などの陳述書・意見書などを提出するが(甲22~24、28~30、37、甲38の1~甲38の3、甲39の1~甲39の3)、いずれもその前提の理解を異にするものと思われる。当裁判所の採用するところではない。

以上のとおり、仮に、原告の事業戦略が、結果として、空き船台を解消し、それによるコスト削減効果が発揮されていたとしても、そのことを、比較可能性を検討する際の調整項目としては認めることはできない。

なお、原告は、船価は、わずかな「タイミングのずれ」で大きく違ってくる、また、海外船主からの注文についてはマーケットクレームの危険性などによって船価が高くなる可能性があるなどとも指摘する。

しかし、これらの指摘は、抽象的にすぎて、なお説得力がないものであるし、さらには、「タイミングのずれ」、マーケットクレームなどの危険によって、船価がどの程度に変動するのかについては、本件全証拠をみても、なお、明らかになっていないから、これらについて調整項目として認めることはできない。

投下費用に起因する差異と調整の是非ア原告は、国外関連取引と非関連取引との間では、空き船台解消に係るコスト低減効果、コスト削減効果、工期の長短に係る原価の差異、受注コストの低減化などにより、総原価の額(投下費用)に差異が生じるから、その点を考慮項目とすべきである旨主張する。

しかし、原告の上記主張は、空き船台を解消することによるコスト低減効果、コスト削減効果、工期の長短に係る原価の差異、受注コストの低減化などの効果を、すべて、国外関連取引が享受することを前提としたものであるところ、原告自身、別のところでは、そのようなコスト低減、削減によって、非関連者船の価格を据え置き、原告の国際競争力を維持しているとも説明しているのであって、原告が上記のような前提に立って議論すること自体、認めることができない。

また、国外関連者に船舶建造を要請し、空き船台を解消させることによって、どの程度に建造原価が下がるのか、また、どの程度に工期の短縮ができるのか、間接費が節約できるのかなどの各問題点について、これを確定するだけの証拠はない。

原告は、販売管理費1隻あたりの調整額を約1億3383万円であると試算し、主張しているが、しかし、発注者が国外関連者か否かによって金額に変動が生じない給与、手当、公租公課、地代家賃などの固定費までも含んで販売費、一般管理費を算定し、それを基礎にして調整額を算出しているなど、その算定過程にも問題点がないわけではない。

いずれにせよ、このような多額の調整額に上ることについて、なお、その合理的な理由が明らかになっていないと解される。

取引数量に起因する差異と調整の是非「取引数量」が調整項目の1つであることは、本件規定からも明らかである。

しかるに、本件各取引も、そして、その比較対象取引も、いずれも1隻の船舶に係る建造請負契約であって、その間に、取引数量の差異があるわけではないと認められる。

そこで、本件各取引については、「取引数量」が異なるとものと判断して、調整しなければならないものではない。

原告は、本件各取引が継続的な契約であり、「取引数量」に差異があるとも主張する。

しかし、本件各取引が継続的な取引であるとしても、本件各取引は、結局、個々の契約であって、本件各証拠によっても、あらかじめ船価が取り決められていると認められるわけではないから、本件各取引の「取引数量」はいずれも1隻と認めるしかないのである。

原告は、国外関連者グループとの間で、継続的に船舶建造請負取引が行われた結果として増加した取引総量と、非関連者との取引数量とを対比して、取引数量に差異があるから調整すべきであるとし、「最低でも5000万円の減額」を認められるとも主張するようであるが、そのような主張が認められる理由もない。

OECDガイドラインでは、独立企業間価格を算出するにあたり、比較対象取引が複数存在する場合があること、それらの信頼性が等しい場合には、各取引の価格のばらつきがあるために幅が生み出されること、価格のばらつきは、企業が、同一商品について、同一価格を設定していないことを意味するものであるが、同時に、その比較対象取引のすべてが等しく比較可能性を有しているとは限らないので、独立企業間価格を算定するにあたっては必然的に優れた判断が必要となると指摘している。

また、ある国外関連取引を評価するに当たり、2つ以上の方法に基づいて算出すると、そこに算定結果の幅で出てくるが、この幅は、より正確な独立企業間価格を定めたり、各方法の精度を検証するためには有用であるものの、用いた情報の質によって算定結果が左右されることになるので、かかる幅の利用について一般的な原則を定めることはできないとも指摘する。

さらに、移転価格税制に関する文献でも、比較対象取引が複数存在するときは、通常、最も類似した取引を絞り込むものの、差異を明確に数量化して完全に調整することが困難であるため、比較対象取引を1つに絞り込めないときは、独立企業間価格の「幅」なる概念が生ずるとして、「幅」の概念を肯定する見解があることが紹介されている。

この見解によると、比較対象取引が複数あって、甲乙付けがたく、1つに絞り込むことが困難であり、あえて1つの取引に絞り込むことが、かえって課税の合理性を損ねてしまうと判断される場合には、その価格群の平均値をもって、独立企業間価格として採用する場合もあり得るとされている。

原告も、また、船舶建造請負取引にあっては、非関連者との間の取引において、船価に一定の「幅」があることは一般的な商慣習であるから、差異の調整を行って、比較可能な取引が想定できた場合でも、なお、その「独立企業間価格」を「点」で算定せず、上記の「幅」をもって算定すべきであるとし、さらに、船舶建造の請負取引では、被告が主張している独立企業間価格から、さらに20パーセント以上の「幅」による調整が必要となると指摘した上で、本件各取引と被告が算出した「独立企業間価格」との価格差は、いずれも20パーセント以内に収まっているから、本件課税処分は違法であると主張する。

なるほど、独立企業間価格は、あくまで類似の取引との比較可能性があることを前提としているものであって、差異の調整をするにしても、完全に、同一の条件で調整ができるとは限らないから、調整上の誤差という意味での価格の「幅」ということが出てくることは予想できるし、その結果、納税者の負担が増えることが出てくるとは解される。

しかし、移転価格税制は、当該取引の対価と独立企業間価格に差異があって、その差異があることで法人の所得が減少している場合に、当該取引が独立企業間価格で行われたものと看做して、所得計算を行うものであるから、独立企業間価格は、本件規定が定める算定方法に基づいて、一義的に定められるべきものである。

上記OECDの見解や、価格の幅なるものを認めている上記見解も、比較対象取引が複数存在し、そのいずれか1つに絞り込むことが相当でない場合に限って、「幅」なる概念を認める可能性を示唆ないし支持しているものである(そして、そのような見解は、いずれか1つに絞り込むことができないから、独立企業間価格が算定できないと解することよりも、より妥当性があるものと解されるところである。)。

しかし、原告の主張は、これとは異なり、比較対象取引を1つに絞り込むことができた場合でも、なお、「幅」の概念を持ち出して、本件各取引と被告が算出した「独立企業間価格」との価格差は20パーセント以内に収まっているから、本件課税処分は違法であるというのである。

このような見解が、上記の見解と異なるものであることは明らかで、いわば原告独自の見解といわざるを得ないものであり、採ることはできない。

そこで、本件課税処分は、本件裁決において取り消された部分は違法であるものの、その余の部分は適法であって、原告の本件請求は理由がないというべきである。

裁決の拘束力について原告は、また、本件裁決の拘束力に基づいて、被告が、本件訴訟で原処分の違法性を主張することが許されないとも主張するが、これも原告の独自の見解であって、当裁判所は採用しない。

以上のとおりであるから、原告の平成3年4月1日から平成4年3月31日までの事業年度の法人税について、被告が平成8年3月11日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額4867万1700円を超える部分、過少申告加算税賦課決定のうち486万7000円を超える部分及び同期間の法人臨時特別税について同日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額121万6800円を超える部分、過少申告加算税賦課決定のうち12万2000円を超える部分並びに原告の平成5年4月1日から平成6年3月31日までの事業年度の法人税について、被告が平成8年3月1日付けでなした更正処分のうち、納付すべき税額2294万5800円を超える部分、過少申告加算税賦課決定のうち229万4000円を超える部分及び同時期の法人特別税について、被告が同日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額92万1300円を超える部分、過少申告加算税賦課決定のうち9万3000円を超える部分は違法であるが、これらの部分は本件裁決により既に取り消されて効力を失っており、その余の部分は適法であるから、その全部の取消しを求める原告の請求は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

高松高裁/平成18年10月13日判決(馬渕勉裁判長)/(棄却)(上告)

棚卸資産の売買取引に関して独立企業間価格を算定する方法には「独立価格比準法」の他に、再販売価格基準法、原価基準法及びその他の方法が認められているところ、課税庁が、これらのうちのいずれの方法を採るべきかについては規定がなく、課税庁の判断にゆだねられているところである。

そして、船舶建造請負取引が個別性の強いものであるとしても、国際的な船舶建造請負取引については取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができるのであるから、本件各取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが、一般的に不合理ということはできない。

独立価格比準法は、法人と国外関連者との取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産について、特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引と取引段階、取引数量その他の条件が同種の状況の下で売買した場合のその取引の対価の額に相当する金額をもって独立企業間価格とする方法であり、同方法は、理論的には最も適切かつ容易な方法であって、基本的に他の方法よりも優れているものと理解されている。

また、被控訴人は、独立価格比準法を用いるにつき、その比較対象取引を控訴人と非関連者間の取引に限定しているところ(内部取引価格比準法)、これは、純粋に第三者間の取引を対象とする方法(外部取引価格比準法)に比べて調整すべき項目が少なく、調整自体も容易であるから、基本的に優れていると理解できるものである。

なお、控訴人から、独立企業間価格を算定するにつき、独立価格比準法を用いるよりも、上記の他の方法によることがより適切であり、優れているとの主張、立証もされていない。

以上によれば、被控訴人が本件について独立企業間価格を算定するに当たって独立価格比準法を採用したことは相当と認めることができる。

控訴人は、船舶建造の特殊性のため比較対象となるべき取引を想定できないから、独立価格比準法を用いることができないと主張する。

独立価格比準法を用いて独立企業間価格を算定する場合、その比較対象となるべき取引とは、①国外関連取引に係る棚卸資産と「同種の棚卸資産」の取引であり、②国外関連取引と取引段階、取引数量その他が「同様の状況の下で」された取引である(特別措置法66条の4第2項1号イ)ところ、「同種の棚卸資産」の取引と認められるためには、資産の性状・構造・機能等の面で、物理的・化学的な相当程度の類似性が必要となり(ただし、多少の差異があっても、価格に影響を及ぼす程度のものでなければこれを同種の取引であると判断し、合理的な方法によってその差異を調整することが可能であれば同種の資産とする。)、また、「同様の状況の下で」された取引と認められるためには、取引の段階、数量、時期、引渡条件、支払条件、取引市場等について類似性が必要となるものと解される。

控訴人は、船舶建造請負取引の個別性が強いことを強調し、非関連者船と国外関連者船の間の各建造原価、販売費及び一般管理費を含む総原価(全部原価)の多寡には大きな差異があるのに、これらを捨象して、独立価格比準法により比較対象船の船価を独立企業間価格とするのは不当であると指摘する。

しかしながら、「同種の棚卸資産」か否かは、国際的な船価相場の区分に従い対象船舶の性状・構造・機能等の物理的・化学的要因に着目して判断すべきであり、これに加えて販売管理費、一般管理費等、各取引相手方ごとに変動する要素を考慮することは本来予定されていないものといわざるを得ない。

もちろん、総原価を含めた取引条件等の差異が結果として価格に影響を与えているときは、かかる差異を調整する必要があるが、それは個別具体的に判断すべきものであって、およそ独立価格比準法を採り得ないというものではなく、控訴人の上記主張は失当である。

独立価格比準法に基づく独立企業間価格の算定においては、「国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引」であることの認定のため、「当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整」を行うものとされている(特別措置法66条の4第2項1号イ)ところ、控訴人は、この調整項目には価格に影響を及ぼす可能性のあるものがすべて含まれるべきであり、具体的には、被控訴人が本件課税処分をする際に考慮した5つの項目(決済条件に起因するもの、建造延期に起因するもの、追加発注に起因するもの、契約時期に起因するもの、追加装備等に起因するもの)のほか、①事業戦略に起因するもの、②投下費用に起因するもの、③取引数量に起因するもの等が含まれるべきであると主張する。

しかしながら、当該調整は、選択された非関連者取引(比較対象取引)について、比較対象取引としての合理性を確保するために行われるものであるから、調整の対象の差異が取引価格の差に表れていることが客観的に明らかであると認められる場合に限って行われるべきものと解すべきであることからすれば、控訴人の主張するように、調整の対象となる差異には「対価の額の差」を生じさせ得るものすべてを含むものとは解すべきでなく、対価の額に影響を及ぼすことが客観的に明らかであるものに限られるものというべきである。

控訴人は、前記のとおり、「空き船台」の解消によるコスト低減効果等を主張するほか、国外関連取引では株主としての議決権行使や役員が共通であるという事実関係によって、相手方当事者である国外関連者に対して契約遵守を迫ることが可能であるから、非関連者取引と比べて、債権回収の確実性を確保するための信用調査や担保の設定等の監視費(いわゆるモニタリング・コスト)等の取引コストが軽減、排除されている旨主張する。

しかしながら、原価の節約が値引きの一要因となり得るとしても、その場合、売手は必ず値引きをしなければならないというものではなく、値引きをするとしても節約された額と同額の値引きをしなければならないものでもないのであって、単に投下費用が少ないという一般的な事情のみでは、取引価格への影響が客観的に明らかであるとはいえない。

また、本件各取引に対応する総原価の内訳、具体的に節約された原価の金額、原価の節約分が具体的な取引対価に反映されたか否か、反映されたとしてどの程度影響があったのか等についてはそもそも定かでなく、結局のところ、これらの間に客観的な対応関係を認めることはできないというほかない。

したがって、本件でも、投下費用の節約と取引対価の値引きとの客観的な対応関係は不明といわざるを得ないから、取引対価に影響を与えることが客観的に明らかであるとはいえず、投下費用に起因する差異の調整を行う必要があると認めることはできない。

控訴人は、関連者の一取引相手当たりの建造数が、非関連者の一取引相手当たりの建造数より多いことから、関連者船の船価が取引数量によって低減し、取引数量に起因する差異は船価に影響を及ぼすので、調整されるべきであると主張する。

しかしながら、控訴人が取引数量に起因する差異として主張するところは、むしろ、前記(3)で検討した投下費用(取引コスト)の問題に帰結するものであり、これを調整する必要のないことは既に説示したとおりである。

また、本件各取引も各比較対象取引も、いずれも1隻の船舶に係る建造請負取引であって、その間に取引数量の差異があるわけではない(なお、追加建造に起因する差異については、被控訴人においても調整されており、ここでいう取引数量に起因する差異には該当しない。)。

むしろ、船舶建造請負取引は個別性・特異性が強く、取引数量に応じて対価の額を変更・調整するというよりは、契約外の諸要素を踏まえて当該船価が個別、具体的に決定されているというのが実情と解される(控訴人の当審第1準備書面参照)。

そうすると、控訴人による船舶建造請取引において、取引数量に応じて対価を減額するという一般的な慣行や認識が存在すると認めることはできず、仮に一定数量の取引があっても、個別、具体的事情に応じて値引きの可否及び程度が判断されているものと認めるのが相当である。

本件各取引に対応する具体的に節約された金額や、それが取引対価にどのように反映されたのかについては証拠上明らかでなく、具体的な対応関係は明らかにされていない。

したがって、本件において、国外関連者の一取引相手当たりの建造数が、非関連者の一取引相手当たりの建造数より多いとしても、それが取引価格に影響を与えることが客観的に明らかであるとまではいえないから、取引数量に起因する差異の調整を行う必要があるとは認められない。

控訴人は、船価はわずかな「タイミングのズレ」で大きく違ってくる、また、海外船主からの注文についてはマーケットクレームの危険性等によって船価が高くなる可能性があるなどとも指摘する。

しかし、これらの指摘は、抽象的にすぎ、いささか説得力に欠ける上、「タイミングのズレ」やマーケットクレームなどの危険によって、船価がどの程度に変動するのかについては、本件全証拠によっても、なお明らかになっていないから、これらについて調整項目として認めることはできない。

一般に、いくつかの価格決定要因が存在する場合に、最も比較可能性の高い取引を選定しようとするならば、それを不適当とする特段の事情がない限り、価格決定要因のうち、最も影響力の大きいものに着目して候補を絞り込んでいく方法が最も合理的であると解される。

そして、前記2で認定した事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、船舶には国際的な市場及び取引相場が存在し、受給関係によって船価が左右されること、造船業は好不況の波が非常に大きい産業であること、控訴人の非関連者との船舶建造請負取引に係る船価もほぼb船価等の推移に見合ったものとなっていること、船価は、現在の造船市況と竣工引渡時の市況を見極め、造船所及び船主がそれぞれの利益を勘案しながら、それぞれの思惑の下で駆け引き、交渉をする過程で決定されることが認められ、これらによれば、船価決定に最も大きな影響を与えているのは「市況」であるということができる。

したがって、本件において、比較可能性が最も優れた取引を選定する際の考慮要素として、第一義的に「市況」を重視することには合理性があると考えられるから、契約締結日の近接を基本的な選択基準とした被控訴人の判断は相当と解される。

なお、控訴人は、建造内定である船台予約のときに船価も内定することは造船・海運業界の関係者のよく知るところであって、実際の船価は、契約締結日の相当前の段階(船台予約時)で決定されているから、契約日は必ずしも船価比較の基準時点とはなり得ない旨主張する。

しかしながら、前記2のとおり、非関連者船の建造の正式な請負契約書の作成は設計、仕様等が確定した段階で行われるが、実際の建造価額は、その交渉の過程において数度の見積書の提示に基づいて協議の上、合意に至るもので、最初の基本価格の見積り提示は契約書作成日から起算して2か月ないし1年前となるものであり、契約締結日の相当前に決定された船価がその後契約締結日直前までの間に変更され得ることが前提とされている。

したがって、比較対象取引の選択基準として「市況」を最も重視する場合、その「市況」としては契約締結日を基準とすべきであって、控訴人の上記主張は採用することができない。

また、控訴人は、比較対象取引の選定に当たっては、船価(売上計上金額)や利益率も考慮し、スペック等が類似していて比較対象取引となるものが複数存在する場合には、売上計上金額及び利益率が最も低いものを選択すべきであるとも主張する。

しかしながら、独立価格比準法は、国外関連者取引と最も比較可能性が高い非関連者取引に付された価格により、独立企業間価格を直接把握する方法であるから、取引の結果としての売上金額や利益率は直接的には比較対象の要素とはならないということができるのであって、比較対象取引を選択するに当たり、利益率等の要素を考慮しなければならない根拠は見当たらないから、控訴人の上記主張は採用することができない。

前記のとおり、特別措置法66条の4に定める移転価格税制は、法人税法本則の特例として所得の具体的な計算方法を採用するものであるところ、同条1項は、移転価格税制が適用される要件として「当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき」と規定し、同条4項は、「第1項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、法人各事業年度の所得の金額(中略)の計算上、損金の額に算入しない。」と規定し、独立企業間価格が特定の金額でもって算定されることを前提としている。

また、同条2項1号イに規定される独立価格比準法は、特殊の関係のない売手と買手との間で同種の資産を同様の状況の下で売買した場合の取引の対価の額に相当する金額をもって対価の額とする方法であるが、この「取引の対価の額」には「差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行った後の対価の額を含む。」とされているところ、この「調整」の対象となるのは、条文上「差異により生じる対価の額」であり、いったん算定された「独立企業間価格」について何らかの「調整」を行うことは想定されていない。

一般に、租税法では、租税法律主義の観点から、課税要件等の定めはなるべく一義的で明確でなければならないとされ、このことから、課税所得金額を一義的に確定することが要請されているものと解される。

しかしながら、独立企業間価格が「幅」をもって算定されると、上記差額も幅をもって算定され、損金の額に算入できない額が一義的に定まらず、具体的な税額を確定できないことになる。

実際の課税実務の中で、控訴人が主張する「幅」なる概念を持ち出した場合には、移転価格税制の適用の有無が、その「幅」の設定いかんによって左右されることになってしまい、課税の公平・構成が確保できないばかりか、課税実務上の混乱を招くことになりかねない。

もっとも、独立企業間価格は、あくまで類似の取引との比較可能性があることを前提としているものであって、差異を調整するにしても完全に同一の条件で調整ができるとは限らないから、調整上の誤差という意味での価格の「幅」が出てくることは予想できる。

また、独立企業間価格を算定するに当たり、比較可能性が同等に認められる取引が複数存在するため、比較対象取引を1つに絞り込むことが困難で、あえて1つに絞り込むことがかえって課税の合理性を損ねると判断されるような場合には一定の範囲(価格帯)が形成、認識できることになり、そのような意味での独立企業間価格の「幅」の概念が採用される余地はあると解される。

しかしながら、前記のとおり、移転価格税制は、当該取引の対価と独立企業間価格に差異があって、その差異があることで法人の所得が減少している場合に、当該取引が独立企業間価格で行われたものとみなして、所得計算を行うものであるから、独立企業間価格は、特別措置法66条の4が定める算定方法に基づき、一義的に定められるものというべきである。

そして、本件の船舶建造請負取引のように、比較対象取引となり得る取引が限定され、あるいは、比較対象取引の候補となり得る取引が複数存在しても、その比較可能性に明らかな差があり、容易に比較対象取引を1つに絞り込むことが可能である場合には、上記「幅」の概念を用いるまでもなく、最も比較可能性の高い取引を比較対象取引として独立企業間価格を算定することができる。

以上によれば、本件においては、「独立企業間価格の幅」の概念を採用する必要はなく、これを認めるべきであるとする控訴人の主張は採用することができない。

控訴人は、いわゆる事前確認においては、所得移転がないと判断できる範囲で確認するという解釈・運用によって、独立企業間価格について「幅」の概念が認められている旨主張する。

しかしながら、いわゆる事前確認制度は、課税庁と納税者との間で、納税者が申し出た独立企業間価格の算定方法等の合理性を事前に確認することにより、移転価格課税に関する納税者の予測可能性を確保し、その適正・円滑な執行を図るための制度であって、確認の対象となる法人の将来における国外関連取引から生じる利益を予測するものであると認められるから、事前確認制度の運用においては、所得移転がないと判断できる範囲で確認する場合が多くなることもやむを得ず、むしろ、特定の一点にあらかじめ決定しておくことは合理的でないのに対し、特別措置法66条の4の適用に当たっては、前記のとおり、過去の年度における課税所得を決定するために「独立企業間価格」を一点で算定する必要があり、これらは場面を異にする。

したがって、事前確認において、独立企業間価格に「幅」を認める運用がされていることをもって、本件においてもこれを認める根拠とすることはできない。

「法律要件としての独立企業間価格」と「法律効果としての独立企業間価格」アまた、控訴人は、「法律効果としての独立企業間価格」に幅はないが、「法律要件としての独立企業間価格」には幅がある旨主張する。

しかしながら、特別措置法66条の4第2項は、「前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれか該当するかに応じ当該各号に定める方法により算定した金額をいう。」と規定して、「法律要件としての独立企業間価格」と「法律効果としての独立企業間価格」とを区別することなく一律に定義を与えている。

そして、このような定義規定は、法令中に使用される用語の意義をあらかじめ明確に定めることによって解釈上に疑義が生じないようにするためのものであるから、法令中に定義規定が置かれている用語が、これと異なる意味に解釈される余地はなく、同条1項の規定で用いられている複数の「独立企業間価格」という文言をその都度異なる意味に解釈することは許されない。したがって、控訴人の上記主張は失当である。

控訴人は、統計学的手法に基づく経済分析を用いて、独立企業間価格に「幅」があること及びその「幅」の範囲につき主張する。

控訴人の上記主張は、回帰分析を行うことによってすべてのサンプルを比較対象とすることが可能となり、これによって導かれる「船価予測値」こそが比較対象取引の船価として適当であり、実際の船価と予測値との差(残差)が考慮されるべきであり、次善の方法として独立企業間価格に「幅」を設けるべきであるとするものである。

上記分析は実際の船価と市況指標との間で回帰分析を行うものであって、これにより市況指標と実際の船価の相関を調べ、相関があることが確認された場合は残差を観察することで、すべての取引が同程度に比較可能となるとされていること、上記分析に用いられた標本データは、控訴人が過去長期間(23年間)において非関連者に売却した船舶の船種別(パナマックス船、アフラマックス船)の契約金額(実際の船価)であり、それぞれ仕様、性能、取引条件等には自ずと差異があり品質を異にするものであること、上記分析では、そのような品質の差異をもたらす要素については調整されていないこと、上記標本データには企業秘密上の問題から、乱数に基づく仮番号が割り当てられていることが認められる。

しかしながら、上記分析は、①国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産の取引であること、②国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下でされた取引であることという特別措置法66条の4第2項の要件を無視し、上記のとおり、控訴人が過去23年間に製造・販売した2つの船種の船舶の実際の船価を、仕様、性能、取引条件等を考慮しないまま分析するものであり、そもそも、同条項の解釈論として失当といわざるを得ない。

また、独立価格比準法は、前記のとおり、各取引の比較可能性の優劣をまず検討し、「同種同様」の最も比較可能性の高い取引の対価の額を基礎として独立企業間価格を算定するものである。

したがって、この意味での独立企業間価格にばらつきが存在することを統計学的に示すためには、①同種同様という要件を満たす、②最も比較可能性の高い、③同等の比較可能性を有する比較対象取引の分布状況(ばらつき)を明らかにする必要がある。

しかるに、上記分析は、各標本データとなったサンプルにつき、それぞれ取引時点が異なることから異なった市況の影響を受けているゆえ、一般的な市況指標との関係を分析して一定の時点修正を行って各サンプルの価格を特定の基準時における理論価格に引き直し同等に分析することができるとしながら、前記のとおり、仕様や取引条件等に起因する差異については全く調整を行わないまま、均一の比較可能性を認めようとするものであると認められ、船種が同じでも仕様、性能、取引条件等が異なれば品質において均一ではなく、上記「同種同様」の要件を満たすものとはいえないから、これらに起因する差異が調整されない場合、個々のサンプルの比較可能性の程度は当然異なるものといわざるを得ない。

そうすると、上記分析によって明らかになる同サンプルの分布状況(ばらつき)は、比較可能性の異なる同一船種の取引の分布状況(ばらつき)を示すものにすぎず、「独立企業間価格」の分布状況(ばらつき)を示すものとはいえない。

さらに、控訴人が分析したとする標本データは、過去23年間という長期間にわたって、控訴人が製造し、非関連者に売却した船舶の契約金額であるとされるところ、標本データ自体は提出されず乱数に基づく仮番号が割り当てられており、標本データについて検証をすることもできない状態にあるのであって、そのような標本データの上記分析に基づいて算定される金額(又はその幅)を「独立企業間価格」とすることもできない。

以上によれば、統計学的手法に基づく経済分析により、独立企業間価格に「幅」を認めるべきであるとする控訴人の前記主張は、その余の点について判断するまでもなく失当であり、採用することはできない。

なお、控訴人は、OECD新ガイドラインにも独立企業間価格に「幅」があることを前提とした記述があると主張する。

確かに、証拠によれば、OECD新ガイドラインにおいても、独立企業間価格を算出するに当たり、比較対象取引が複数存在する場合があること、それらの信頼性が等しい場合には各取引の価格のばらつきがあるため幅が生み出されること、価格のばらつきは、企業が、同一商品について、同一価格を設定していないことを意味するものであるが、同時に、その比較対象取引のすべてが等しく比較可能性を有しているとは限らないので、独立企業間価格を算定するに当たっては必然的に優れた判断が必要となること、1つの国外関連取引を評価するため2つ以上の方法を適用する場合には、数値の幅が生じること等の指摘があり、OECD新ガイドラインが一定の場合において独立企業間価格の「幅」という概念を容認し得ることを肯定していることが認められる。

しかしながら、わが国の移転価格税制は、国際的な基本ルールを尊重しつつも、具体的な解釈・運用は国内法である特別措置法66条の4の規定に基づいて行われているものであるところ、立法時の説明によっても、独立企業間価格の算定方法の解釈・運用に当たっては、①比較可能性が常に重要なポイントとなること、②より高い比較可能性を有している取引を採用すべきことが指摘されているところである。

すなわち、上記規定は、第三者の取引との「比較」を原則とした上で、実際に存在する具体的な取引のうち、比較の容易なもの、つまり、調整の具体性や信頼性が最も優れたものを選択すべきとしているのであって、比較対象取引が1つに決定できる場合には調整の対象となる取引も1つとなるのであるから、その結果として「独立企業間価格」も1つに決定されると解するべきである。

上記OECD新ガイドラインに記載のある見解や、あるいは、控訴人が意見書等を証拠として掲げてその主張の拠り所とする学説上の見解は、前記のとおり比較対象取引が複数存在し、そのいずれか1つに絞り込むことが相当でない場合に限って「幅」の概念を認める可能性を示唆ないし支持するものであるか又は立法論として主張されるものと解するべきであって、本件においては採用することができない。

したがって、本件各取引に係る独立企業間価格に「幅」を認めるべきであるとの控訴人の主張は、立法論としてはともかく、現行法の解釈としては採用することができない。

以上のとおりであるから、控訴人の平成4年3月期の事業年度の法人税について、被控訴人が平成8年3月11日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額4867万1700円、過少申告加算税賦課決定のうち486万7000円、及び同事業年度の法人臨時特別税について同日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額121万6800円、過少申告加算税賦課決定のうち12万2000円並びに控訴人の平成6年3月期の事業年度の法人税について、被控訴人が平成8年3月11日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額2294万5800円、過少申告加算税賦課決定のうち229万4000円及び同事業年度の法人特別税について、被控訴人が同日付けでした更正処分のうち、納付すべき税額92万1300円、過少申告加算税賦課決定のうち9万3000円は違法であるが、これらの部分は本件裁決により既に取り消されて効力を失っており、その余の部分は適法であるから、その全部の取消しを求める控訴人の請求は理由がない。

よって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

松山地方裁判所 判示要旨

- 1.

- ■原告のいわゆる「事業戦略」は、不況時には、市場価格よりも高めの取引価格を設定して、国外から国内に所得を移転し、好況時には、市場価格よりも低めの取引価格を設定して、国内から国外に所得を移転し、グループ全体として、最大限の利益を確保することを目指すというもので、これは、国外関連者との関係を利用して、通常の対価とは異なる船価を設定し、国外関連者との間で所得移転を繰り返しているものに他ならずそのようなことは、移転価格税制がまさしく問題にしている「所得の国外移転」を意味するものというべきであるから、比較可能性を検討する際の調整項目としては認めることはできない。

■国外関連取引と非関連取引との間では、空き船台解消に係るコスト低減効果、コスト削減効果、工期の長短に係る原価の差異、受注コストの低減化などにより、総原価の額に差異が生じるから、その点を投下費用に起因する差異として考慮すべきであるとの原告会社の主張が、これらの効果を、すべて、国外関連取引が享受することを前提とした主張であるところ、原告会社自身、別のところでは、そのようなコスト低減、削減によって、非関連者船の価格を据え置き、原告会社の国際競争力を維持するとも説明しているのであって、そのような前提に立って議論すること自体認めることができない。

■本件各取引は、結局、個々の契約であって、本件各証拠によっても、あらかじめ船価が取り決められていると認められるわけではないから、本件各取引の「取引数量」はいずれも一隻と認めるしかない。

■移転価格税制は、当該取引の対価と独立企業間価格に差異があって、その差異があることで法人の所得が減少している場合に、当該取引が独立企業間価格で行われたものと看做して、所得計算を行うものであるから、独立企業間価格は、定められた算定方法に基づいて、一義的に定められるものであって、比較対象取引を一つに絞り込むことができた場合でも、なお、「幅」の概念を持ち出して、本件各取引と被告が算出した「独立企業間価格」との価格差は、20パーセント以内に収まっているから、本件課税処分は違法であるとの見解は、いわば原告会社独自の見解と言わざるを得ないものである。

高松高等裁判所 判示要旨

- 1.

- ■本件において、比較可能性が最も優れた取引を選定する際の考慮要素として、第一義的に「市況」を重視することには合理性があると考えられるから、契約締結日の近接を基本的な選択基準とした課税庁の判断は相当である。

■比較対象取引を選択するに当たり、利益率等の要素を考慮しなければならない根拠は見当たらない。

■独立企業間価格を算定するに当たり、比較可能性が同等に認められる取引が複数存在するため、比較対象取引を1つに絞り込むことが困難で、あえて1つに絞り込むことがかえって課税の合理性を損ねると判断されるような場合には一定の範囲(価格帯)が形成、認識できることになり、そのような意味での独立企業間価格の「幅」の概念が採用される余地はあると解されるが、本件の船舶建造請負取引のように、比較対象取引となり得る取引が限定され、あるいは、比較対象取引の候補となり得る取引が複数存在しても、その比較可能性に明らかな差があり、容易に比較対象取引を1つに絞り込むことが可能である場合には、「幅」の概念を用いるまでもなく、最も比較可能性の高い取引を比較対象取引として独立企業間価格を算定することができるから、本件においては、「独立企業間価格の幅」の概念を採用する必要はない。

認定事実

■本件は、被告が、原告がした国外関連者との間の船舶建造請負取引について、いわゆる移転価格税制を適用し、平成3年度及び平成5年度の法人税について更正処分を行ったところ、原告は、本来適用すべきではない移転価格税制を適用した点に違法があると主張して、同更正処分の取り消しを求めた事案である。

■当事者

原告は、船舶の製造及び修繕等を業とする株式会社であり、以下の各会社は、平成4年法律第14号による改正前の租税特別措置法(以下「特別措置法」という。)66条の5第1項(同改正後の66条の4第1項)に定められている原告の国外関連者である。

■B(以下、「B」という。)

■C(以下、「C」という。)及びD(以下、両社を併せたときは「E」という。)

■F及び同社の名義人であるG(以下、両社を併せたときは「H」という。)

■I(以下、「I」という。)及び同社の名義人であるJ(以下、両社を併せたときは「K」という。)

■L(以下、[L」という。)

■原告による国外関連取引(なお、以下の各取引を総称し、「本件各取引」という。)

■S-486取引

原告は、平成元年5月24日、Bとの間で、船舶建造請負契約(船価24億5000万円)を締結し、平成3年9月17日、船舶S-486を引き渡した。

■S-1190取引

原告は、平成2年5月24日、Eとの間で、船舶建造請負契約(船価46億5000万円)を締結し、平成3年9月25日、船舶S-1190を引き渡した。なお、同船は、E両者の共有である。

■S-1209取引

原告は、平成4年10月13日、Hとの間で船舶建造請負契約(船価30億円)を締結し、平成5年7月30日、船舶S-1209を引き渡した。

■S-1218取引

原告は、平成5年1月27日、Iとの間で、船舶建造請負契約(船価30億円)を締結し、同年11月29日、船舶S-1218を引き渡した。

■S-1230取引

原告は、平成5年6月15日、Lとの間で船舶建造請負契約(船価30億円)を締結し、平成6年1月26日、船舶S-1230を引き渡した。

■本件課税処分

原告は、平成4年3月期(同3年4月1日から同4年3月31日まで)及び平成6年3月期(同5年4月1日から同6年3月31日まで)の各事業年度の法人税、法人税臨時特別税、法人特別税につき、それぞれ法定申告期限までに確定申告を行った。

その後、原告は、平成5年3月18日に、平成4年3月期にかかる修正申告を、平成6年12月19日には、平成6年3月期にかかる修正申告をそれぞれ行った(なお、別紙「平成4年3月期の課税状況表」及び「平成6年3月期の課税状況表」を各参照。)。

■平成4年3月期

(法人税)

所得金額66億8424万1037円

納付すべき税額22億3410万0700円

(法人臨時特別税)

課税標準法人税25億0359万0000円

納付すべき税額6258万9700円

■平成6年3月期

(法人税)

所得金額128億7079万5670円

納付すべき税額48億6519万8200円

(法人特別税)

課税標準法人税48億2254万8000円

納付すべき税額1億2056万3700円

■これに対し、被告は、平成8年3月11日、これら修正申告に対し、以下のとおり、更正処分及びこれに係る過少申告加算税の賦課決定処分を行った(以下「本件課税処分」という。)。

■平成4年3月期

(法人税)

所得金額77億2010万9776円

納付すべき税額25億5464万8000円

過少申告加算税の額3205万4000円

(法人臨時特別税)

課税標準法人税28億9204万0000円

納付すべき税額7230万1000円

過少申告加算税の額97万1000円

■平成6年3月期

(法人税)

所得金額146億6504万0971円

納付すべき税額52億4870万7300円

過少申告加算税の額3835万0000円

(法人特別税)

標準法人税54億9539万0000円

納付すべき税額1億3738万4700円

過少申告加算税の額168万2000円

■審査請求と裁決

原告は、平成8年5月8日、国税不服審判所長に対し、本件課税処分について審査請求をしたところ、同審判所長は、平成11年7月5日、本件課税処分の一部を、次のとおり取り消す旨の裁決(以下、「本件裁決」という。)をし、同裁決書謄本は、同年7月8日、原告に送達された。

■平成4年3月期

(法人税)

本税額4867万1700円

過少申告加算税の額486万7000円

(法人臨時特別税)

課税標準法人税121万6800円

過少申告加算税の額12万2000円

■平成6年3月期

(法人税)

本税額2294万5800円

過少申告加算税の額229万4000円

(法人税特別税)

課税標準法人税92万1300円

過少申告加算税の額9万3000円

(補足)今治造船事件とは

我が国で最初の移転価格税制事案

■主な争点は、個別的色彩の強い船価について、移転価格税制(特に、独立価格比準法)の適用が可能であるか否かであった。原告は、船舶建造はの請負取引は、大量生産品とは異なり、相対取引における個別性、特異性が大きく影響するものであるから、同型船で、引渡時期が近接しているからといっても、関連者ごと、取引ごとに建造価格は異なってくることを主張した。そして、船価の決定要因としては、①社会的な景気動向、②当該企業の業績動向、③新型船舶か建造済み船舶か、④船台で建造された船舶と同型船か、⑤建造船舶の構造・仕様・材質の違い、⑥船主との取引実態、⑦交渉経緯、⑧請負期間の長短、⑨支払条件、⑩リスクの保証その他、さまざまな要素を踏まえて行われていると主張した。

■また、原告は、国外関連者船の建造と非関連者船の建造とはその実態に差があり、国外関連者船の建造は、空き船台を利用して完全操業することを達成すると共に、売上の拡大と固定コストの軽減を目的としており、既設計の船舶の同型船を同一船台において連続的に建造することが出来ること等から、非関連者よりも船価は低廉になることも主張した。

■併せて、原告は、本件取引の価格設定はには経済的合理性があり、経済的合理性がある取引に対する移転価格課税処分は違法であると主張した。さらに、原告は、独立企業間価格は幅がある概念であり、問題とされた船価は、比較対象取引とされた船価の20%以内に収まっているので、独立企業間価格であると主張した。

■裁判所は、「OECDの見解や、価格の幅なるものを認めている見解も、比較対象取引が複数存在し、そのいずれか1つに絞りこむことが相当でない場合に限って、幅なる概念を認める可能性を示唆ないし指示しているものである。・・・(中略)・・・しかし原告の主張は、これとは異なり、比較対象取引を1つに絞り込むことが出来た場合でも、なお、幅の概念を持ち出して、本件各取引と被告が算出した独立企業間価格との価格差は20%以内に収まっているから、本件課税処分は違法であるというのである。・・・(中略)・・・いわば原告独自の見解と言わざるを得ない」と判示し、納税者の主張を斥けた。

編集者コメント

比較対象取引の比較可能性

■本事案は、我が国で初めて移転価格課税処分の適法性が争われた事案である。また、独立企業間価格算定に際し、独立価格比準法(CUP法)が用いられた数少ない例でもある。

■松山地裁が示すように、本事案における課税処分の適法性は、課税対象となった取引と、課税庁が選定した比較対象取引の比較可能性の有無による。本件移転価格課税処分の対象となった4隻の船舶の船価は、1隻あたり、24億5,000万円~46億5,000万円であり、これら4隻と比較対象取引とされた他の4隻とは、スペックの差異や契約時期の差異があることが判決文から読みとれる。そうすると、比較対象取引とされた4隻には比較可能性がないと判断される可能性もあったかも知れないが、裁判所は「同種の棚卸資産」であり、比較対象取引となり得ると判断した。この部分は、事実認定の問題となってくるのであろうけれど、CUP法を独立企業間価格算定方法とすう課税処分では、納税者から常々主張される論点である。

■経済的合理性がある場合に移転価格税税制が適用できるのかとの点について、移転価格税税制は、取引が「独立企業間価格」で行われたものであったかどうかに着目するものであって、当該取引に経済的合理性があるかどうかや、あるいは、租税回避の意図があるかどうかを判断基準にしたものではない。むしろ、法人税法132条における「不当性」の有無の判断としての「経済的合理性」の判断にあたり、取引が独立企業間価格で行われているかどうかが判断要素の1つとされるものと考える。

■本事案は、独立企業間価格算定方法について、ベストメソッドルールが採用される前の、いわゆる「基本三法」が優先適用されていた当時の事案である。基本三法の適用の優先順位として、裁判所は、「課税庁が、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法のいずれの方法を採るべきかについては、何らの規定もなく、課税庁の判断に委ねられているところである」と述べているが、それぞれの算定方法には一応の適用場面が想定されてるため、この判示自体はやや不適切ではないかと思われる。

重要概念/相互協議

訴訟の前段階としての相互協議の実施

■我が国で移転価格税税制についての裁判例は多くはなく、1986年の制度創設以来、10数件である。これは、移転価格税課税処分が行われた場合には、納税者は二国間租税条約に基づく相互協議を選択する傾向があるためである。相互協議が行われる場合は、一部には二重課税が解消されない事案もみられるものの、大部分の事案で、我が国の課税当局が課税処分の一部取り消し、相手国の課税当局が対応的調整を行うことにより、二重課税が解消される。

■納税者が相互協議の申し立てを行い、相互協議が行われる場合であっても、両国の権限のある当局が合意に至らない可能性はあるため、納税者は相互協議の申立てとともに、不服申立て(再調査の請求又は審査請求)を行っておくことが一般的である。

■多くの場合、納税者は合意内容を受け入れて不服申立てを取り下げ、両国の権限のある当局が正式な合意にいたり、課税した側の税務当局による課税の一部取り消しと相手国税務当局の対応的調整が行われることにより、二重課税は解消される。他方、両国の権限のある当局が相互協議による合意に至らなかった場合には、納税者はその旨を告げられ、相互協議手続が終了し、国内でも不服申立て手続が進行することとなる。

■移転価格税制の対象とんった国外関連取引に相手方の居住地国と我が国が租税条約を締結していない場合は、相互協議は行われない。、また、二国間租税条約の特殊関連企業条項には対応的調整が規定されていない場合(例えば日本=ブラジル条約)には相互協議を行っても二重課税が解消される見込みはないため、納税者としては不服申立て手続を経て課税処分取り消し訴訟に進まざるを得ない(ホンダ事件)。

併せて読みたい/タイバーツ事件

移転価格税制 比較対象取引は実在する必要があるか(東京地平18年10月26日)

原告会社とタイ国子会社との間の貸付は金銭消費貸借であり、対価(利息)の支払を受ける取引として、同項の「国外関連取引」に該当することは明らかであって、当該貸付はその約定どおり、金銭の貸付取引と評価するのが相当であるとされた事例。

原告が国外関連者に金銭を貸付け、その利息を受け取ったところ、課税庁が、受取利息の額が独立企業間価格に満たないとして、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を用いて課税処分を行った。原告は、比較対象取引は実在する必要があると主張したが、東京地裁は納税者の請求を棄却した。