タイバーツ事件

目次

仮想取引を比較対象取引として算定を行うことも、「準ずる方法」として許容

概要

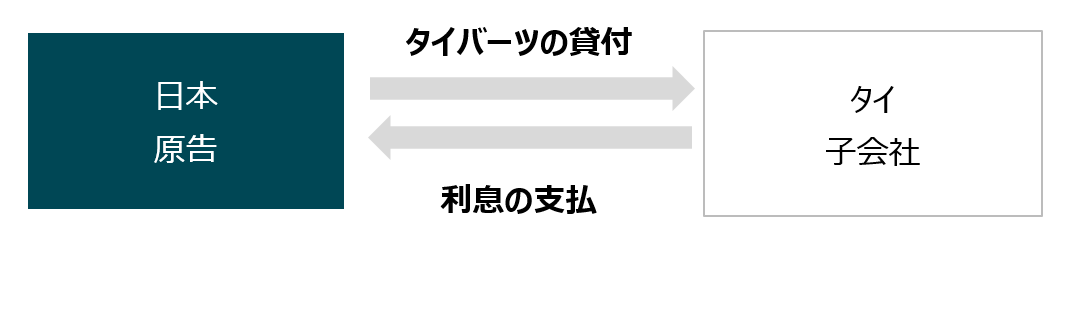

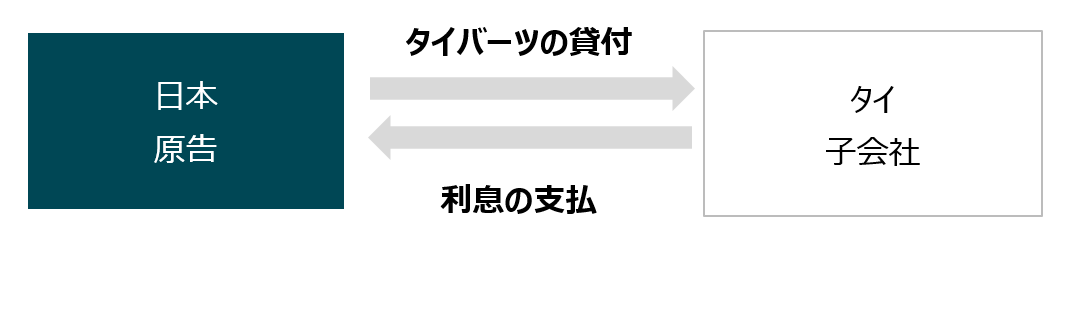

原告が国外関連者に金銭を貸付け、その利息を受け取ったところ、課税庁が、受取利息の額が独立企業間価格に満たないとして、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を用いて課税処分を行った事例。

相関図

概要

- ■概要

- ■原告は、タイに設立した子会社に対し、1997年1月から1998年11月までの間に6回に渡り、利息を年2.5%ないし3.0%の固定金利、貸付期間を各10年間として、総額1億2,822万5,000タイバーツの貸付けを行った。当該子会社は、原告の1998年3月期に合計138万タイバーツを、また1999年3月期には合計311万3,844万タイバーツを、それぞれ原告に利息として支払った。

■原告が受け取った利息につき、課税庁は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法として、非関連者である金融機関等から本件各貸付と同時期に同通貨による同金額、同期間の借入をした場合を想定し、これを比較対象取引として、独立企業間価格を算定した。この移転価格課税処分につき、原告が不服申立てを経て出訴した事案である。

■争点は、比較対象取引は実在する必要があるか、比較対象取引に比較可能性はあるか、である。東京地裁は「租税特別措置法66条の4第2項の解釈として、仮想取引を比較対象取引として独立企業間価格の算定を行うことも、同項1号ニの「準ずる方法」及び同項2号ロのこれと「同等の方法」として許容されていると解されるから、推定値を用いること自体が直ちに違法となるものではなく、また、課税庁の主張する利率は現実性のある合理的なものと認められ、実際にその利率を用いた取引が存在したとまでは断定できないにせよ、現実にあり得る利率として比較可能性を認めることができる」と判示し、さらに、「特に本件の場合、当時のタイ国内の商業銀行の預金利率等に照らし、原告会社とタイ国子会社との間の各貸付の利率(2.5%~3.0%)が経済的合理性を欠いた極めて低率なものであるから、このような貸付について、移転価格税制を適用すべきことは明らかである」として、納税者を敗訴させた。 - ■裁判所

- 東京地方裁判所 平成18年10月26日判決(鶴岡稔彦裁判長)(棄却)(確定)

争点

判決

東京地方裁判所

→納税者敗訴

移転価格税税制

■企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となる。

■ 移転価格税制は、このような海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、海外の関連企業との取引が、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度。

■ わが国の独立企業間価格の算定方法は、OECD移転価格ガイドライン(注)において国際的に認められた方法に沿った次のようなものとなっている。

①基本3法

独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price Method:CUP法)

再販売価格基準法(Resale Price Method:RP法)

原価基準法(Cost Plus Method:CP法)

②その他の方法

利益分割法(Profit Split Method:PS法)

比較利益分割法

寄与度利益分割法

残余利益分割法

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)

取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method:TNMM法)

(注)OECD移転価格ガイドラインは、適切に各国の課税権を配分し、二重課税を回避することを目的として作成されたものである。具体的には、移転価格の算定方法及び移転価格課税問題の解決方法を示し、税務当局間又は税務当局と多国籍企業との間の紛争を最小化し、企業活動の円滑化に資することを意図している。

キーワード

■キーワード

相対取引、移転価格税制、貸付金、金銭消費貸借、経済的合理性、国外関連者、国外関連取引、準ずる方法、租税法律主義、独立価格比準法、独立企業間価格、比較可能性、比較対象取引

■重要概念

TPG

東京地裁/両者の主張

納税者の主張

独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を用いる以上は、実在の個別具体的な取引を比較対象取引としなければならず、この点で、被告の想定する取引は、比較対象取引としての適合性がない。

措置法66条の4第1項にいう「独立企業」、同条2項1号イにいう「特殊の関係にない売手と買手」などは、いずれも同条1項にいう「国外関連者」以外の法人をいうと解されるところ、「国外関連者」以外の法人としては、当然実在の法人が想定されているというべきである。

次に、措置法施行令39条の12第14項では、国外関連取引や比較対象取引において特殊の関係が存在するかどうかの判定は「それぞれの取引が行われた時の現況による」と規定されており、「現況」という以上、比較対象取引は個々の実際の取引をいうものと解すべきである。

また、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)が1995(平成7)年に公表した「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針」(以下「OECD多国籍企業ガイドライン」という。)では、比較可能性を検討する際の独立企業間取引は「一又は複数」とされており(用語集「比較可能性分析」の項)、実在する個々の取引を前提としていると考えられる。

さらに、OECD多国籍企業ガイドラインには、独立企業原則は関連者と独立企業とを税務上同等に置くこと(タックス・パリティ)を主たる目的としていうことが明記されているところ(パラグラフ1.7)、実在しない取引では税務上同等に置くことができない。

以上によれば、比較対象取引は実在する取引でなければならないのであり、逆に実在する取引でなくてもよいというのであれば、その旨法律等による明示が必要である。

また、貸主である金融機関や融資する場所などが具体的に特定されなければ、比較対象取引としての基準を満たすかどうかの判断もできない。

被告は、比較対象取引として個別具体的な取引を不要とする理由として、利益分割法(措置法施行令39条の12第8項)による課税を挙げているが、本件各更正処分の根拠は「独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法」であるところ、利益分割法は独立価格比準法とは全く別途の課税方法であり、これを本件各更正処分の適法性の根拠とすることはできない。

貸付を業としない一般企業の行う貸付と金融機関の行う貸付とでは、考慮すべき要素が異なるから、被告の想定する比較対象取引は本件各貸付との比較可能性がない。

独立企業間利率算定の基準地は、債務者国の金融市場とすべきであり、ここでの当該貸付に係る通貨の金利を基準とし、関連者取引と同一の市場から非関連者間取引を見つけ出すことが求められる。

本件では、基準となる金利は、タイの国内金融市場におけるタイバーツの金利であり、非関連者間取引としては、タイ国内企業への日本からの融資取引を見つけ出すことが必要となる。

ところが、被告の想定する比較対象取引は、日本の国内金融市場での取引であるから、上記の基準地及び同一取引市場の要件を満たさず、比較可能性はない。

措置法施行令39条の12第14項において、比較可能性の有無の判定は、「それぞれの取引が行われた時の現況による」と規定されており、「現況」という以上、取引の場所、市場も当然判定要素となると考えるべきであること、OECD多国籍企業ガイドラインにおいては、比較可能性を決定する諸要素の一つとして、「独立企業と関連者が事業を行っている市場が類似していること」と規定され(パラグラフ1・30)、OECDが1979(昭和54)年に公表した財務委員会の報告書(以下「OECD1979年報告書」という。)においても、貸付金の比較可能性を決定する諸要素を挙げた上で、「貸主の所在地国の金融市場における条件と借主の所在地国の条件」の相違する場合の金利確定の方法についての記述があること(パラグラフ200)、国税庁発行の『昭和61年改正税法のすべて』(甲20、甲29、乙17)においても、比較可能な貸付を決定する諸要素の一つとして「市場」が挙げられていること(205頁)などからして、比較可能性の有無を判定するにあたっては、取引の場所、市場の特定が不可欠である。

なお、措置法通達(別紙記載第3の通達をいう。以下同じ。)66の4(5)-4が、仮に被告主張のとおりの趣旨であるとしても、本件各貸付後の平成12年に発遣されたものであり、本件への遡及的適用は許されない。

本件各貸付と被告の想定する比較対象取引とで条件が同一であるのは、通貨、貸付日及び金額だけであり、貸出期間〔原告の第1回貸付は期間が10年(4年据置、7年均等返済)であるのに対し、被告の想定する貸付は期間が4年から10年(返済期間ごとに1本の貸付として扱う方式)である。〕、貸出方式(原告の貸付は長期固定金利であるのに対し、被告の想定する貸付は短期金利で1年ごとの借り換え方式である。)及び信用度(原告の訴外子会社に対する信用度は100%である。)は異なるから、両取引間に比較可能性はない。

被告の主張する利率は、実在する取引に付された利率ではなく、推定値であるところ、法人税法131条が青色申告者に対する推計課税を禁止し、措置法66条の4第7項が特に推定課税についての規定を設けていることからすれば、特別の規定のない限り推定課税は認められず、同条2項で推定課税を行うことは違法である。

また、被告の主張するような利率を用いた取引が実際に存在したかどうかは大いに疑問である。

国税庁の主張

金融市場において提示される利率は、個別具体的な多数の取引が収斂した結果により導かれるものであり、かつ、金融機関等の市場参加者がこの提示されるレートでの取引を申し込めば、同レートでの取引が成立するのであるから、実在する取引における利率と同視できるものである。

独立企業間価格とは、支配従属関係のない独立した企業間において、取引条件その他の事情が同一又は類似の状況の下で取引が行われたとした場合に成立するであろう対価の額であるから、上記のように現実の取引を参照して想定した比較対象取引を用いることは、独立価格比準法に「準ずる方法」と同等の方法として適法であり、比較対象取引が個別具体的な実在の取引でないことにより違法となるものではない。

移転価格税制は、特殊な関係にある法人間における取引を通じた所得の海外移転に対処し、諸外国と共通の基盤に立って適正な国際課税を実現することを目的としていること、「取引」を基準としない「利益分割法」による独立企業間価格の算定を認めていること(措置法施行令39条の12第8項)を考えれば、比較対象取引として個別具体的な取引を特定できなければ移転価格税制が適用されないとする趣旨でないことは明らかである。

措置法施行令39条の12第14項において、「現況」により判定されるのは、取引当事者間に関連者とされるような特殊な関係が存在するかどうかという点なのであり、本件のように比較対象取引において想定される当事者間に特殊な関係がないことが明らかな場合に同条項を適用する必要はないから、同条項を根拠に比較対象取引が実在の個別具体的な取引でなければならないという論理に必然性はない。

OECD多国籍企業ガイドラインの記載についても、金融市場においては、金銭の貸借や金利そのものを対象とする取引が日々大量に行われており、このような金融市場で取引される利率(市場レート)が金融市場外においても相対取引の利率の基準となっているのであるから、当該利率を基準として貸出利率を定めた貸付を比較対象取引とすることにより、関連者と非関連者をタックスパリティにおくことになるのであって、個別具体的な実在の取引が特定される必要があることの根拠とはなり得ない。

特殊な関係のない当事者間で融資が行われる場合の貸付利率としては、金融機関による貸付利率が標準的である。

経済合理性を追求する借手と貸手の交渉の中で貸付利率が決まるとすると、銀行等が非関連者に金銭を貸し付ける場合に付されるであろう利率が一般企業の当該利率と異なるとする理由はない。

金銭の貸付について比較可能性の有無を判定する場合に検討すべき諸要素は、措置法通達66の4(5)-4に例示する「通貨等の諸条件」であり、取引の場所はここに含まれない。

現代では、コンピュータ及び通信技術が進歩し、世界各地の金融市場及び市場参加者はオンラインによる通信網により結ばれており、国際金融市場に参加する金融機関等は、世界のいずれの場所からいずれの金融市場にも即時に参加して資金調達等の取引が可能であり、また、相場水準についても、いずれの金融市場においてもほぼ均一となっていることなどから、比較対象取引の選定においては、いずれの市場であるかについては考慮する必要がない。

措置法施行令39条の12第14項に規定する「それぞれの取引が行われた時の現況による」とは、納税者が行った取引が関連者間取引に該当するかどうかの判断に際し、当該取引が「行われた時」の状況によるとするものであるから、取引の場所、市場も当然判定要素となる旨の原告の主張は失当である。

また、金銭の貸付に係る利率は、同一通貨同一条件の貸付であれば、たとえ取引がされた市場が異なっていても、その価格(利率)はほぼ一致するのであり、取引場所(市場)の違いは、価格(利率)に影響を及ぼさないものであるところ、市場の差異が価格に影響しない場合には、比較可能性の有無の判定において、いずれの市場の取引であるかについては考慮する必要はないのであり、これは、OECD多国籍企業ガイドライン及びOECD1979年報告書にも反するものではない。

措置法通達66の4(5)-4は、金銭の貸借取引に係る独立企業間価格の算定について、従来からの法令解釈を明確にしたものであり、同通達により新たに独立企業間価格の算定に係る規定が創設されたものではないし、そもそも、通達とは、行政機関の長が、その機関の所掌事務について、所管の機関及び職員に対して発する、その事務の細目的事項、法令の解釈、運用方針等に関する示達であるから、通達を遡及適用したとの原告の主張は、失当である。

貸出期間の点は、被告は、本件各貸付の元本について、当初の約定に決められた分割して返済される元本の返済期間ごとに7口に分け、7口それぞれに適用されるべき利率を基にそれぞれの利息の額を計算したものであり、本件各貸付に係る貸付期間を変更したものではない。

貸出方式の点は、被告は、本件各貸付と同様、長期固定金利で計算している。

信用度の点は、融資取引における借主の信用度とは、借主の返済能力という客観的な尺度で測られるものであり、貸主が原告かそれ以外の者かで異なるものではないから、原告の主張は失当である。

本件における独立企業間価格の算定は、措置法66条の4第2項2号ロの規定を適用して行ったのであり、同条7項の規定を適用して行ったのではないから、推定課税は行っておらず、また、推計課税を行ったものでもない。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■金融市場で取引される利率(市場レート)が金融市場外においても相対取引の利率の基準となっているのであるから、当該利率を基準として貸出利率を定めた貸付を比較対象取引とすることにより、関連者と非関連者をタックスパリティにおくことになるのであって、個別具体的な実在の取引が特定される必要はない。

■措置法通達66の4(5)-4は、金銭の貸借取引に係る独立企業間価格の算定について、従来からの法令解釈を明確にしたものであり、同通達により新たに独立企業間価格の算定に係る規定が創設されたものではないし、そもそも、通達とは、行政機関の長が、その機関の所掌事務について、所管の機関及び職員に対して発する、その事務の細目的事項、法令の解釈、運用方針等に関する示達であるから、通達を遡及適用したとの原告の主張は、失当である。

■金銭の貸付に係る利率は、同一通貨同一条件の貸付であれば、たとえ取引がされた市場が異なっていても、その価格(利率)はほぼ一致するのであり、取引場所(市場)の違いは、価格(利率)に影響を及ぼさないものであるところ、市場の差異が価格に影響しない場合には、比較可能性の有無の判定において、いずれの市場の取引であるかについては考慮する必要はないし、OECD多国籍企業ガイドラインに反するものではない。 - 納税者

- ■独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を用いる以上は、実在の個別具体的な取引を比較対象取引としなければならない。

■措置法施行令39条の12第14項では、国外関連取引や比較対象取引において特殊の関係が存在するかどうかの判定は「それぞれの取引が行われた時の現況による」と規定されており、「現況」という以上、比較対象取引は個々の実際の取引をいうものと解すべきである。

■比較対象取引は実在する取引でなければならないのであり、逆に実在する取引でなくてもよいというのであれば、その旨法律等による明示が必要である。

関連する条文

租税特別措置法(平成13年3月30日法律第7号による改正前のもの。)

66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)

租税特別措置法施行令(平成13年3月30日政令第141号による改正前のもの。 )

第39条の12(国外関連者との取引に係る課税の特例)

租税特別措置法関係通達(法人税編)(平成16年12月20日課法2-14他に よる改正前のもの。)

東京地裁/平成18年10月26日判決(鶴岡稔彦裁判長)/(棄却)(確定)

比較対象取引の要実在性について独立価格比準法(措置法66条の4第2項1号イ)とは、棚卸資産の販売又は購入に係る国外関連取引につき、非関連者間において、①当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を、当該国外関連取引と取引段階、取引数量等が同様の状況の下で、売買した取引がある場合、又は、②当該同種の棚卸資産を、当該国外関連取引と取引段階取引数量等に差異のある状況の下で売買した取引があり、当該取引について、その差異により生じる対価の額の差を調整できる場合に、その対価の額(①)又は調整を行った後の対価の額(②)に相当する金額をもって、当該国外関連取引に係る独立企業間価格とする方法である。

これを金銭の貸付に係る国外関連取引に適用される「同等の方法」(同項2号イ)に引き直すと、非関連者間において、①当該国外関連取引に係る通貨と同一の通貨を、当該国外関連取引と貸付時期、貸付金額、貸付期間、金利の設定方式(固定か変動か、単利か複利か等)、利払方法(前払か後払か等)、借手の信用力等が同様の状況の下で、貸し付けた取引がある場合、又は、②当該同一の通貨を、上記貸付時期等に差異のある状況の下で貸し付けた取引があり、当該取引について、その差異により生じる対価(利息)の額の差を調整できる場合に、その対価の額(①)又は調整を行った後の対価の額(②)に相当する金額をもって、当該国外関連取引に係る独立企業間価格とする方法をいうものと解される。

これらの方法は、いずれも比較の対象となる非関連者間の取引が具体的に実在することを前提とし、その取引における実際の対価の額を基礎として独立企業間価格の算定を行う方法である。

しかしながら、例えば原油、農産物等の取引市場で売買される商品(棚卸資産)の場合には、市場価格が存在し、その市場価格によって、市場に参加する不特定多数の非関連者間で現実に売買取引が成立し、又は成立し得るのであるから、そのような市場価格を基礎とする取引を想定して比較対象取引とすることも、実在する非関連者間の取引を比較対象取引とする方法に準ずる方法として、有用かつ相当なものと認めることができる。

この点は、国内及び国際的に金融市場が存在する通貨の貸借取引についても同様のことがいえる。

したがって、措置法66条の4第2項の規定は、国外関連取引と比較可能な非関連者間の取引が実在する場合には、同項1号イ及び2号イにより、当該実在の取引を比較対象取引とすることを原則とするが、そのような取引が実在しない場合において、市場価格等の客観的かつ現実的な指標により国外関連取引と比較可能な取引を想定することができるときは、そのような仮想取引を比較対象取引として独立企業間価格の算定を行うことも、同項1号ニの「準ずる方法」及び同項2号ロのこれと「同等の方法」として許容する趣旨と解するのが相当である。

実質的にみても、国外関連取引と比較可能な非関連者間の取引を実在の取引の中から見出すことは、当該国外関連取引の当事者自身が非関連者との間で同種の取引を行っていた場合であればともかく、そうでない限り通常は困難であると考えられる。

しかしながら、親子会社間等特殊関係企業間の取引を通じて行う所得の海外移転に対処し適正な国際課税を実現することを目的とする移転価格税制の趣旨に照らし、このような場合に実在の取引を見出せないからといって直ちに移転価格税制の対象外とすることが措置法66条の4の立法趣旨とは考えられない。

特に本件の場合、本件各貸付の利率は年2.5ないし3.0%であるところ、当時のタイ国内の商業銀行の預金利率(タイバーツ建て12か月もの定期預金)が年6.0ないし10.0%であったことと比較しても、相当に低い利率であり、原告としては、本件各貸付を行うよりも、当該預金利率で預金をした方が、より多額の利息を得ることができたということができる。

また、タイバーツと円の交換レート及び先物為替レートに基づき、平成10年11月27日の第6回貸付(元本2500万タイバーツ、年利2.7%)について、貸付時に予想される4年後の返済元利金の円換算額を計算すると、年利2.7%では、貸付時に2500万タイバーツの調達に要する日本円が8566万3500円であるのに対し、4年後の返済元利金はこれを1968万2931円下回る6598万0569円となって、原告は損失を被ることとなることが認められる(被告の主張する年利10.7%で計算すると、8775万4849円となり、元本を全額回収の上、4年間で年利約0.6%の利息を得られることになる。)。

このことからしても、本件各貸付の利率が経済的合理性を欠いた極めて低率なものであることをうかがうことができる。

このような本件各貸付について、移転価格税制を適用すべきことは明らかであるにもかかわらず、比較可能な個別具体の取引を見出すことができない以上、独立企業間価格の算定を行うことはできないとすることが、措置法66条の4の趣旨に適合する解釈であるとは到底解することはできないのである。

原告は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法を用いる以上は、実在の個別具体的な取引を比較対象取引としなければならないと主張するが、そもそも実在の取引を比較対象取引とするのであれば、それは独立価格比準法ないしこれと同等の方法そのものであって、これらに「準ずる方法」とはいえないし、措置法が独立価格比準法及びこれと同等の方法のほかに「準ずる方法」を規定した趣旨は前述のとおりと解されるのであるから、原告の上記主張には理由がない。

また、原告がこの点に関して指摘する種々の点も、比較対象取引が実在する取引でなければならないことの十分な根拠とはいえない。

すなわち、措置法66条の4第1項にいう「独立企業」、同条2項1号イにいう「特殊の関係にない売手と買手」等の文言についていえば、独立価格比準法そのものを規定した同条2項1号イ中の非関連者を指す文言が実在の法人を想定していることは当然としても、文言上及び実質上の観点からみて、同条中の「国外関連者以外の者」、を指すすべての文言が実在の法人のみを想定していると解釈しなければならない理由はない。

また、措置法施行令39条の12第14項が「それぞれの取引が行われた時の現況による」と規定しているのは、時点によって特殊の関係が存在したりしなかったりするような国外関連取引及び比較対象取引について、特殊の関係の存否の判断は取引の時を基準とする旨を定めたものであり、その意味で同項が実在の取引を適用対象とする規定であることは明らかであるが、それ以上に、比較対象取引にすべて「現況」が存在すること、すなわち、比較対象取引がすべて実在の取引であることを要することまでを定めた規定ではない。

OECD多国籍企業ガイドラインの用語集「比較可能性分析」の項の「関連者間取引と一又は複数の独立企業間取引を比較すること。」との記載については、ここでいう「一又は複数の独立企業間取引」という文言について、文言上及び実質上の観点から、実在する個々の取引のみを前提としていると解釈しなければならない理由はない。

OECD多国籍企業ガイドラインのパラグラフ1.7において、独立企業原則を採用する主たる理由の一つに、多国籍企業と独立企業が税務上の取扱いにおいてほぼ同等に置かれることが挙げられていることについては、市場価格に基づく比較可能な仮想取引を比較対象取引として独立企業間価格の算定を行うことによっても、当該市場に参加し又は当該市場価格を基準として市場外で取引を行う不特定多数の非関連者と国外関連取引の当事者とを税務上の取扱いにおいてほぼ同等に置くことができるのであるから、比較対象取引が実在する取引でなければならないということにはならない。

貸主である金融機関や融資する場所などが具体的に特定されていないとする点については、これらが具体的に特定されていなくても、後記のとおり、被告の想定する比較対象取引が比較対象取引としての基準を満たすかどうか(本件各貸付との比較可能性があるかどうか)の判断は可能であるから、比較対象取引が実在する取引でなければならないことの根拠とはならない。

被告の想定する比較対象取引は、金融機関等による融資取引である。

原告の主張はまず、この点について、原告のような貸付を業としない一般企業の行う貸付と、金融機関の行う貸付とでは、考慮すべき要素が異なり、その間の差異の調整が不可能であるか、又は、差異の調整が可能であったとしても、被告の想定する比較対象取引においては何らの調整も行われていないから、本件各貸付との比較可能性がないというものと解される。

しかしながら、貸付を行う際の貸手の考慮要素としては、資金の調達コスト、事務経費の額、借手の信用力等であるところ、経済合理性を追求する非関連者間での金銭の貸借取引において、貸手が金融機関であるかその他の一般企業であるかなど、貸手が誰であるかの違いによって、このような考慮要素の点で有意な差を生ずるものとは考え難い(原告は、金融機関の行う貸付に当たっては、常に調達コストを考慮する必要があるのに対し、一般企業の行う貸付には、調達コストを要しない手持資金の貸付もあり得、現に、本件各貸付もそのようなものであったのであるから、この両者を単純に比較するのは不当であるという趣旨の主張をする。

しかしながら、一般企業の「手持資金」なるものも、様々なコストをかけて得られたものであることが通常であるし、その運用に当たっても、金融機関による融資に準じた融資を含めた様々な運用方法があり得るのであるから、手持資金の貸付であるから、調達コストを考慮する必要はないと断定することは困難であり、むしろ、あるべき標準的取引価格を求めようとする独立企業間価格の算定に当たっては、特段の事情がない限り、融資取引の代表例である金融機関による貸付を基準とすることにも十分な合理性があるものというべきである。)。

したがって、金融機関による融資取引を比較対象取引とするに当たり、貸手が誰であるかという点の差異を調整する必要はないものというべきであり、この点において、被告の想定する比較対象取引には本件各貸付との比較可能性が認められるから、原告の主張は理由がない。

次に、被告の主張を総合すると、被告の想定する比較対象取引は、金融機関等が、ロンドン金融市場において、タイバーツを短期変動金利で調達するとともに、スワップレートによる金利スワップ取引を行うことで、実質的に長期固定金利の資金を調達したのと同様の債務状況とした上で、この調達金利(スワップレート)に、日本の都市銀行が発表した新短期プライムレートからロンドン金融市場における円の短期調達金利である円ライボーを差し引いて算出したスプレッドを加算して、タイ国内の訴外子会社に貸し付けるというものであると解される。

そして、被告の想定する比較対象取引は、タイと日本のいずれの市場金利による貸付行為を想定しているかは必ずしも明らかではないが、日本の都市銀行が発表した新短期プライムレートを基礎としてスプレッドを算定していることからすれば、被告は、日本の市場金利による貸付行為を想定しているものと理解することが可能であり、金融市場の違いをいう原告の主張は、上記のような理解に立った上で、本件での比較対象取引は、タイの国内金融市場におけるタイバーツの金利を基準とした取引でなければならず、この点で被告の想定する比較対象取引には本件各貸付との比較可能性がないというものと解される。

しかしながら、証拠によれば、原告の第6回貸付に関する平成10年10月27日付け取締役会審議資料の中に、訴外子会社が現地の金融機関から借り入れた場合、金利が15%から16%と高く、経営上大きな負担となるため、原告が貸し付け、その金利は2.8%(長期プライムレート2.3%+0.5%)とする旨の記載があることが認められ、また、本件各貸付に付した利率は、いずれも長期プライムレートに一定の金利を加算した利率であったことが認められる。

これによれば、原告が本件各貸付に当たって基準とした金利は、タイ国内の市場金利ではなく、日本における市場金利であったことが明らかなのであるから、このような当事者の意思にもかかわらず、タイの国内金融市場における金利を基準としなければならないとすべき理由はない。

OECD1979年報告書のパラグラフ200の記述からも、国外関連取引である金銭の貸借取引において、当事者がいずれの所在地国の市場金利を基準としたかが明らかな場合には、独立企業間価格も当該国の市場金利を基準として決定すべきであるとの考え方を読みとることが可能であり、このような考え方は、比較可能性という観点からも妥当な考え方であるということができる。

また、国際間取引の影響下にある各国の国内金融市場の間で金利等に格差が存在していたとしても、その格差は、裁定取引によって解消され、一定の金利水準等に収斂するのが通常であることからすると、同一通貨の同一条件による金融取引である限り、各市場における金利水準等は、ほぼ同一であると考えることができるのであるから、金融市場の違いを殊更に強調する必要もないものというべきである。

したがって、被告の想定する比較対象取引には本件各貸付との比較可能性が認められるから、原告の主張は理由がない。

次に、被告の想定する比較対象取引は、本件各貸付が固定金利、年1回1年ごとの利息後払、元本は貸付の4年後から1年ごとに7回に分けて均等に返済するという融資取引であることから、同一通貨であるタイバーツの同一金額の元本について、これを当初の約定に決められた返済期間・返済金額に応じて7口に分け、7口それぞれについて貸付日からの返済期間に応じた固定金利を付し、これを基に年1回1年ごとに後払で支払われるそれぞれの利息の額を計算したものである。

したがって、本件各貸付と被告の想定する比較対象取引とは、通貨、貸付時期、貸付金額、貸付期間、金利の設定方式及び利払方法において同一であり、比較可能性が認められる。

原告の主張のうち、貸出期間及び貸出方式が異なるとの主張は、被告の想定する比較対象取引の内容を誤解しているとしか考えられず、理由がない。

また、被告の想定する比較対象取引は、借手(訴外子会社)の信用力について、訴外子会社は、設立後間もなく、金融機関等からの借入実績がないことから、少なくとも原告の信用力を上回ることはないとの前提で、原告の信用力を基に金利(スプレッド)を算定しており、謙抑的な想定として合理性が認められる。

原告は、原告の訴外子会社に対する信用度は100%であり、これと異なる信用力を想定した取引には本件各貸付との比較可能性がない旨を主張する。

しかしながら、原告のいう100%の信用度というのはまさに原告と訴外子会社との「特殊の関係」に由来するものであり、原告の主張は、そのような「特殊の関係」と同様の関係を、比較対象取引の当事者である非関連者間にも求めようとするものにほかならないから、理由のない主張というべきである。

原告は、被告の主張する利率は推定値であるところ、措置法66条の4第2項において推定値を用いることは違法であり、また、被告の主張するような利率を用いた取引が実際に存在したかは疑問であると主張する。

仮想の取引を比較対象取引とする場合、推定的要素が介入することを否定することはできないが、前述のとおり、措置法66条の4第2項の解釈として、国外関連取引と比較可能な非関連者間の取引が実在しない場合で、市場価格等の客観的かつ現実的な指標により国外関連取引と比較可能な取引を想定することができるときは、そのような仮想取引を比較対象取引として独立企業間価格の算定を行うことも、同項1号ニの「準ずる方法」及び同項2号ロのこれと「同等の方法」として許容されていると解されるのであるから、推定値を用いること自体が直ちに違法となるものではない。

原告は法人税法131条や措置法66条の4第7項との関係を指摘するが、推計的認定を許容するという点で措置法66条の4第2項は法人税法131条の特則と解することができるし、また、措置法66条の4第7項は、同条2項1号ロ若しくはハの方法又は同項2号イに掲げるこれらの方法と同等の方法によって独立企業間価格を推定する場合の規定であり、同項1号ニ及び同項2号ロの規定による場合とは適用場面が異なるのであるから、いずれの指摘も理由のあるものとはいえない。

また、後記のとおり、被告の主張する利率は現実性のある合理的なものと認められるから、実際にその利率を用いた取引が存在したとまでは断定できないにせよ、現実にあり得る利率として本件各貸付との比較可能性を認めることができるというべきである。

以上のほか、被告の想定する比較対象取引と本件各貸付との比較可能性を阻害する要因は見当たらず、被告の想定する比較対象取引は、措置法66条の4第2項2号ロの算定方法に適合的なものということができる〔被告の想定する取引の融資取引としての合理性については、後記で検討するとおりである。〕。

被告の想定する融資取引の形態は、スワップレートを調達金利とする長期固定金利でのスプレッド融資であり、「スワップレートを調達金利とする」ということの意味を再度詳述すると、金融機関等が、ロンドン金融市場において、タイバーツを短期変動金利で調達するとともに、スワップレートによる金利スワップ取引を行うことで、実質的に長期固定金利の資金を調達したのと同様の債務状況とするということである。

そして、前述のとおり、被告は、日本の市場金利を基準とした貸付行為を想定しているものと考えられることからすると、上記のスワップレートを調達金利とするスプレッド融資も、日本の金融機関等が行う融資を想定しているものと解することができる。

そこで、本件各貸付が行われた平成9、10年ころの日本において、上記のようなスワップレートを調達金利とするスプレッド融資が実際に行われていたかどうかが問題となる。

そもそもそのような方式の長期固定金利貸付をどの金融機関等も行っていなかったということであれば、そのような仮想取引はもはや実在の取引に準ずる取引とはいえないと考えられるからである。

証拠によれば、日本における長期固定金利貸付の実情について、①「民間銀行の固定型ローンで金利に大きく影響するのは、長期金利の指標となる最新発行の10年物国債の流通利回りだ。」〔平成15年7月13日付け『日本経済新聞』(甲32)〕、②「金融機関は住宅ローン金利を国債利回りなどを参考に決めている。」〔平成18年3月1日付け『日本経済新聞』(甲33)〕、③「長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは3日、一時1.690%まで上昇。量的緩和解除を織り込み、上昇傾向にある。住宅ローンなどは長期金利を基準に改定しており、個人も金利上昇で借り入れ負担が増え始めた。」〔平成18年3月4日付け『日本経済新聞』(甲34)〕、などとする新聞記事がある一方で、④「生命保険会社が長期貸出しの基準金利として長期プライム・レートの代りにスワップ・レートを使用するようになったりしてきています」〔平成9年5月28日発行『スワップの価格はこうして決まる』〕、⑤「最近では、金利スワップ取引を用いた短期変動金利取引と長期固定金利取引の交換等を通じて、企業の多様な借入ニーズに応えた貸出金利の設定も可能になっている。」〔平成15年7月23日発行『図説わが国の銀行(2003年版)』〕、⑥「住宅ローンを含めた長期固定金利の貸出に対応して、都市銀行(都銀)等は円-円スワップの技法を使った調達手法を取り入れるようになった。」〔『円-円スワップ』(甲9)〕、⑦「民間金融機関で10年を超す長期の固定金利住宅ローンが相次いで登場している。‥。独自の長期固定商品は市場で調達資金の変動金利を固定金利に交換する金融派生商品(デリバティブ)などを活用して金利上昇リスクを抑えている。」〔平成15年11月13日付け『日本経済新聞』〕、⑧「融資利率2年スワップレート+約1.25%/年(固定金利)」〔平成16年10月4日付けの株式会社F銀行のニュースリリース〕、⑨「固定金利(3、5、10年間)の基準金利市場金利(円/円スワップレート)」〔平成18年1月31日現在での株式会社G銀行のローン案内〕、などとする文献や融資条件の実例等が存在するほか、⑩日本銀行の副総裁が、平成11年6月19日の証券経済学会全国大会で行った講演の中で、「わが国では、社債の金利は裸で表示されるか、金融機関間の調達金利であるスワップレートとの対比で表示されることが多いのです。」と述べ、スワップレートが金融機関間の調達金利であるとの認識を明らかにしていること、⑪日本銀行の審議委員が、平成12年9月29日の記者会見の中で、日本の市場金利の動向について、「スプレッド貸付のベースとなるTIBOR、スワップレートも0.1%前後上昇した。」と述べ、タイボー(東京市場における銀行間の短期貸出金利)とスワップレートがスプレッド貸付の基礎であるとの認識を明らかにしていること、⑫経済財政諮問会議が、平成14年5月に実施した民間金融機関アンケートに対して、「円スワップレート」が「月間金融機関の貸出コストレート」であることを前提とする回答があったことが認められる。

これらによれば、日本における長期固定金利の主流は、最新発行の10年物国債の流通利回りを指標とするものであり、金利スワップ取引を用いた長期固定金利貸出という手法は比較的最近になって現れてきた手法であることが認められるものの、遅くとも平成9年ころには、一部に長期貸出の基準金利としてスワップレートを使用する例が見られ、平成11、12年ころには、スワップレートがスプレッド貸付の調達金利となるとの認識が、金融関係者の間で一般的となっていたことが認められる。

そして、平成9年発行の前掲『スワップの価格はこうして決まる』には、上記のような記載のほか、「米国のH本社に『長プラで貸出します』というと相手は何のことかわかりません。『円LIBORで貸出します』『円/円スワップのスワップ・レートは4.25%とさせていただきます』というと相手はそれなりの反応を示すはずです。」、「LIBORとスワップ・レートは期間こそ異なりますが、『金利の質』において同質なのです。」などの記述があることからすると、そのころにおいては、国際的には、ライボーを基準金利とする短期変動金利のスプレッド貸付と並んで、ライボーと等価値のスワップレートを基準金利とする長期固定金利のスプレッド貸付が一般的に行われていたことをうかがうことができる。

そうすると、スワップレートを調達金利とする長期固定金利でのスプレッド融資は、本件各貸付が行われた平成9、10年ころの日本においても、経済的合理性のある貸付手法として十分に実在する余地のある取引であったというべきである。

また被告は、タイバーツの調達金利として、ロンドン金融市場におけるスワップレートを採用しているところ、このスワップレートは、実際に金融市場に提示されて金利スワップ取引の対象とされているレートであり、銀行間での各種通貨の調達金利はいずれの金融市場においてもほぼ同一水準となっているものと認められることからすると、被告がタイバーツの調達金利として上記スワップレートを採用したことには合理性が認められる。

原告は、スワップ取引は、単に変動金利と固定金利とを交換する取引に過ぎず、法人税法上も、会計処理上も、金利と取り扱われていないとして、スワップレートによる融資取引を想定することの不合理性を主張する。

しかしながら、被告の想定するスワップレートによる融資取引は、金利スワップ取引そのものではなく、金利スワップ取引によって調達した長期資金を貸し付ける取引であるから、原告の主張は前提において失当というべきである。

原告は、公正取引委員会が近時B銀行に対し行った独占禁止法違反による排除勧告の事例を取り上げて、実務上、金融機関は、変動金利による長期貸付と同時に、顧客に金利スワップ取引を行わせることにより、実質的にスワップレートによる長期固定貸付を実現しているに過ぎず、スワップレートによる長期固定金利貸付が一般化されている事実はないと主張する。

しかしながら、スワップレートによる長期固定金利貸付が一般的に行われていることは前述したとおりであり、上記のような排除勧告の一事例をもってこれを否定しようとする原告の主張は理由がない。

原告は、スワップレートは、予測能力の極めて低い先物的な金利であるインプライド・フォワード・レートを基に計算された金利であり、これを基準に長期固定金利貸付を行うことは合理性を欠き、そのような取引が一般化しているとは考えられないと主張する。

しかしながら、スワップレートが本来予測値であることは否定できないとしても、前述したように、被告が採用したスワップレートは、実際に金融市場に提示されて金利スワップ取引の対象とされているレートであり、またこのような金利スワップ取引を利用した長期固定金利のスプレッド融資も、日本及び海外において現に行われているのであるから、理由のない主張というべきである(なお、前述の日本銀行の審議委員の「スプレッド貸付のベースとなるTIBOR、スワップレートも0.1%前後上昇した。」との発言についても、原告は、「スプレッド貸付のベースとなるタイボーとタイボーを基に計算されるスワップレートが上昇した」という趣旨を述べたのみと解釈するのが合理的であり、スワップレートがスプレッド貸付の基礎とされていることを示す趣旨ではないと主張するが、上記のとおり、スワップレートが、単に計算上の予測値にとどまらず、実際に金融市場に提示されて取引の対象とされている現実を無視した主張であり、失当といわざるを得ない。)。

原告は、被告の想定する取引は、短期変動金利建借入、長期固定金利建貸付、スワップ取引の順序を誤っており、不合理であると主張する。

しかしながら、資金を短期変動金利で調達するとともに、スワップレートによる金利スワップ取引を行うことで、実質的に長期固定金利の資金を調達したのと同様の債務状況にするという説明は、取引の順序というよりも、金融市場で現実に交換可能な短期金利と長期金利の組合せを前提として貸出金利を決定するという取引の仕組みを述べたものというべきであり、それ自体は何ら不合理な内容ではないから、原告の主張は理由がない。

原告は、仮にスワップレートを適用するとすれば、本件各貸付の実際の貸付期間に対応するスワップレートを適用すべきであり、また、スプレッド融資の貸出期間は1年以内であり、金利は1、2、3、6か月ごとに見直すことになっているから、この見直し期間ごとに金利を付すべきであると主張する。

しかしながら、本件各貸付には元本の繰上返済により当初の約定利率が遡って変更されるというような約定はなく(一般的にもそのような約定がなされる例はあまりないと思われる。)、また、本件各貸付は長期固定金利貸付であるから、原告の主張は、比較対象取引と本件各貸付との比較可能性をむしろ阻害するものといわざるを得ず、理由がない。

次に、被告の想定する融資取引の形態は、調達金利(スワップレート)に、日本の都市銀行が発表した新短期プライムレートからロンドン金融市場における円の短期調達金利である円ライボーを差し引いて算出したスプレッドを加算して、貸付金利とするものである。

前述したように、被告の想定する融資取引は親会社である原告の信用力を基準としたものであり、そのこと自体は謙抑性等の観点からして合理性が認められる。

そして、原告が取引銀行から円建て融資を受ける際には新短期プライムレートが適用されていたものであるところ(当事者間に争いがない。)、新短期プライムレートは、その銀行の総合的な資金調達コストに一定の利ざや(スプレッド)を上乗せしたものであり〔前掲『図説わが国の銀行(2003年版)』〕、観念的には、円の調達金利に相当する部分と、その余の事務経費等に相当する部分とに分けることが可能である。

したがって、新短期プライムレートから円の調達金利に相当する部分を差し引いた残余の部分が、原告に対してスプレッド融資を行う場合のスプレッド(利ざや)に相当するということができる。

この場合の円の調達金利として、被告は円ライボーを採用しているところ、前述したように、銀行間での各種通貨の調達金利はいずれの金融市場においてもほぼ同一水準となっているものと認められることからすると、円ライボーを円の調達金利として採用することには合理性が認められる。

したがって、被告の主張するスプレッドは、原告の信用力を基準とし、訴外子会社に対してスプレッド融資を行う場合のスプレッドとして、合理性のあるものというべきである。

原告は、原告の借入が実質的に全額担保付借入であったことを理由として、被告の主張するスプレッドの不合理性を主張する。

しかしながら、原告に対し、実質的に全額担保付であることを前提として新短期プライムレートが適用されていたというのであれば、無担保の場合にはこれよりも高い金利が適用されていたはずであり、そうすると、上記の事情は、被告の主張するスプレッドについて、謙抑性の観点からする合理性をむしろ高める事情というべきであるから、原告の主張は理由がない。

原告は、取引の実態上、スプレッド融資は短期金利でしか行われておらず、長期固定金利貸付にスプレッド融資を想定するのは不合理であるとも主張するが、前述のとおり、国際的には、スワップレートを基準金利とする長期固定金利のスプレッド貸付が一般的に行われていることがうかがわれ、また、日本でも、同様の長期固定金利でのスプレッド融資が行われている例がみられるのであるから、原告の主張は前提を誤っており、失当である。

原告は、本件各貸付において、2ないし3%の適正利息を徴収し、損がないにもかかわらず、被告のいうように10ないし19%もの利息を徴収しなければならないとするのは経済的合理性を欠くと主張する。

しかしながら、前述のとおり、本件各貸付における年2.5ないし3.0%という利率は、当時のタイ国内の商業銀行の預金利率の水準や、先物為替レートに基づく返済元利金の円換算額の計算結果に照らし、経済的合理性を欠いた極めて低率なものであるといわざるを得ない。

これに対し、被告の主張する金利は、これまで検討したように、市場金利に基づく合理的な計算方法によって算出されたものということができる上、算出結果としての年10.5ないし19.2%という数値も、前述のとおり、先物為替レートに基づく返済元利金の円換算額の計算結果では、元本を上回る金額の返済を期待できるという結果が出ているほか、平成9、10年当時のタイの中央銀行公定歩合が年12.5%であったこと、前述の米国の保険会社が当時タイ国内で行っていた期間5ないし10年の中長期ローンの金利が年12ないし14%であったこと、前述の原告の取締役会審議資料の中で訴外子会社が現地の金融機関から借り入れた場合の金利が年15ないし16%とされていたことなどとの比較においても、不相当に高率なものとはいえず、合理的な範囲内の数値ということができる。

したがって、この点に関する原告の主張は理由がない。

また原告は、仮に被告が計算するような金利で貸付が行われる例があるとしても、独立企業間においてはこれと異なる金利を設定することも十分考えられるから、被告の算出する金利を唯一の独立企業間価格として設定し課税を行うことには合理性がないと主張する。

しかしながら、課税庁側の主張する独立企業間価格の算定方法が措置法66条の4第2項の規定に適合し、これにより算出される独立企業間価格の数値にも合理性が認められる場合には、これよりも優れた算定方法が存在し、算出される数値にもより高い合理性が認められることについての主張・立証がない限り、課税庁側の主張する独立企業間価格に基づく課税について、これを違法ということはできないものというべきである。

本件においては、これまで検討したとおり、被告の主張する独立企業間価格の算定方法は措置法66条の4第2項の規定に適合するものということができ、また、これにより算出される独立企業間価格の数値にも合理性が認められる。

これに対して、これよりも優れた算定方法が存在し、算出される数値にもより高い合理性が認められることについての主張・立証はないから、被告の主張する独立企業間価格に基づいて行われた本件各更正処分を違法ということはできない。

認定事実

■本件は、原告が外国法人である訴外子会社に金銭を貸し付け、その受取利息を本件各事業年度における益金として法人税の申告をしたところ、所轄税務署長である被告が、当該貸付取引に租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の4に定める「移転価格税制」を適用し、被告の算定した独立企業間価格と上記受取利息との差額を損金不算入額として本件各更正処分を行い、さらに本件各賦課決定処分をしたことから、原告が、本件各更正処分は措置法66条の4の解釈適用を誤り、租税法律主義に違反し、及び理由に不備があると主張して、本件各更正処分のうち前回更正処分ないし確定申告に係る所得金額及び納付すべき法人税額を超える部分、並びに当該部分に係る過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

■A(以下「訴外子会社」という。)は、平成9年1月にタイ王国において設立された外国法人であり、原告がその株式の95%を保有する原告の子会社である。

■原告は、訴外子会社に対し、平成9年1月から平成10年11月までの間において、6回にわたり、利率を年2.5ないし3.0%の固定金利、貸付期間を各10年とし、利息の支払は年1回の後払、元本の返済は貸付の4年後から1年ごとに7回に分けて均等に返済するとの約定で、総額1億2822万5000タイバーツの貸付を行った(以下「本件各貸付」といい、各回の貸付を順に「第1回貸付」ないし「第6回貸付」という。)。

■訴外子会社は、原告に対し、平成10年3月期には、第1回貸付に係る利息として75万タイバーツを、平成11年3月期には、第1回貸付及び第2貸付に係る利息として合計138万タイバーツを、平成12年3月期には、第1回貸付ないし第6回貸付に係る利息として合計311万3844タイバーツを、それぞれ支払った。

■訴外子会社は、原告に対し、平成11年10月5日には、第1回貸付及び第2貸付に係る元本を、平成12年11月27日には、第3回貸付ないし第6回貸付に係る元本を、それぞれ全額返済した。

■原告は、平成13年4月25日付けの本件各処分を不服として、同年6月18日、異議申立てをしたところ、同年9月14日付けでこれを棄却する旨の決定を受け、さらに、同年10月12日、国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、平成15年7月9日付けでこれを棄却する旨の裁決を受けたため、同年10月6日、本件訴訟を提起した。

編集者コメント

子会社への貸付に係る利息の独立企業間価格は

■関係会社間で、(特に親会社から子会社に対し)金銭の貸付が行われる場合の独立企業間価格としての利息をどのように算定するかは難しい。一般の金融機関であれば、設立されたばかりの、実態も定かではなく、担保となる財産も有しない企業に融資はしないであろうし、仮に融資をするとしても、非常に高い金をとることになろう。親会社が保証するのであれば、金融機関は融資をするであろうけれど、そうすると一般の保証会社であればどのような対価で保証をするのかという別の問題が持ち上がる。親会社から子会社への金銭の貸付は、子会社の信用度にもよるが、親会社が子会社をコントロールしているからこそ出来るのであって、第三者にっっては極めてリスクの高い取引となる。

■また、本事案でのより直接的な課税方法は、A社がタイで金融機関から借入れた場合の金利を利用することであったと考えられるが、当時のタイでは貸付機関10年の貸付は行われていなかった。このため、課税庁は、タイ国内で実在する比較対象取引を見つけることが出来ず、原告からA社への貸付につき、A社が非関連者である金融機関から貸付を受けていたとした場合の、仮定的金利を適用した。その意味で本件は、CUP法の適用に当たり、現実に実在する比較対象取引ではなく、仮定的な取引を想定して課税を行った事案である。このため「CUP法」ではなく「CUP法に準じた方法」とされている。ただスプレッドは原告を対象としていることから、A社の信用リスクを正しく評価しているかどうかについては、疑問は残る。

租税特別措置法関係通達(法人税編)の規定

66の4(5)-4(金銭の貸付け又は借入れの取扱い)注意書の改正 適用優先順位の廃止

■2000(平成12)年に新設された措置法通達66の4(5)ー4の注意書は「国外関連取引の借手が銀行等から当該国外関連取引と同様の条件の下で借り入れたとした場合に付されるであろう利率を比較対象取引における利率として独立企業間価格を算定する方法は、独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法となることに留意する。」とある。これによると、A社が銀行等から同条件で借入れる場合の利率により独立企業間価格を算定することとなる。

■この後2011(平成 23) 年6月の税制改正において、2010(平成 22) 年7月の OECD 移転価格ガイドラインの改定を踏まえ、以下の①及び②の事項について法令上の措置が講じられた。

① 独立企業間価格の算定方法に係る適用優先順位(基本三法の優先適用)が廃止され、個々の事案の状況に応じて独立企業原則に一致した「最も適切な方法」を選定することとする仕組みへと改正された。

② 利益分割法の下位分類として OECD 移転価格ガイドラインで認められている比較利益分割法、寄与度利益分割法及び残余利益分割法が、それぞれ法令において明確化された。

■すなわち、我が国の移転価格税制は、2011(平成 23) 年6月の税制改正において、OECD 移転価格ガイドラインとの整合性を確保する観点から、従来の独立企業間価格の算定方法の適用上の優先順位を廃止し、個々の事案の状況に応じて独立企業原則に一致した「最も適切な方法」を選定する仕組みへと改正された。具体的には、基本三法を優先適用し、利益法は基本三法を用いることができない場合に限り適用するという規定が廃止され、個々の国外関連取引の内容及び国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための「最も適切な方法」を選定することとされた(措法 66 の4②)。

■ 上述の措置法通達66の4(5)ー4の注意書について、改正前の当該注書には、「独立価格比準法と同等の方法又は原価基準法と同等の方法が適用できない場合には、」との条件を付した上で、これらの方法に準ずる方法と同等の方法を用いることができる旨を定めていたが、上述のとおり、独立企業間価格の算定方法に係る適用優先順位が廃止されたことから、本通達においては、改正法との整合性を図る目的で当該条件を廃し、併せて注書の方法が「準ずる方法と同等の方法」であることを明記されている。 連結納税制度においても、同様の通達改正(連措通 68 の 88(7)-4)が行われている。

重要概念/TPG

移転価格税税制の現在と2017年・2022年ガイドライン

■TPGとは、OECD移転価格ガイドラインのことであり、OECD(経済協力開発機構)の租税委員会が策定する、納税者と税務当局との双方に向けられた移転価格税制に関する国際的な指針であり、正式名称は「Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations(「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針」)」である。

■移転価格税制は、国際租税法上、重要な制度の1つである。移転価格税制は、外国親会社や外国子会社との取引などの場合に、その当事者が関連者ということで価格や契約条件などを容易に操作することが可能で有り、これにより、所得を移転することを阻止するための制度である。この制度がないと、その国に本来課税権がある所得を海外に移転されることとなり、外国子会社や外国親会社がなくこのような操作が困難な会社との間で課税が不公平になるばかりか。税源が浸食されることとなり、その弊害は極めて大きい。

■そのため、移転価格税制を立法している国は多いが、各国が独自に移転価格税制を立法すると、二重課税となる可能性が大きく、そのようなことからOECDがTPG(移転価格ガイドライン)を策定し、各国に共通の移転価格税制を立法することを勧めている。この移転価格税税制を根拠づけているのは、ALP(Arm's Length Principle)の考え方である。

■ところで、移転価格税制は、各国が国内法を制定しているが、大きく分けると、それらの中には、(A)我が国のようにOECDのMC(モデル租税条約)9条の規定するALPやOECDのTPGに依拠する国、(B)米国のようにMC9寿のALPやOECDのTPGを参照せずに独自の国内法上の関連者間取引規定に基づく国、(C)ドイツのように、国内法での発展した判例法理に依拠する国内法に基づく国があり、(D)ブラジルのように、OECDのガイドラインには依拠せず、特定の算定方法を定めた特別の規定に基づく国、に分類する事が出来る。

■OECDのTPGは、1970年代に誕生してから、数回にわたって改正がなされ、OECDのBEPSプロジェクト後に、2017年TPGと2022年TPGが公表され、現在に至っている。2017年TPGは、BEPSプロジェクトに沿っており、価値創造(value creation)の考え方を取り込んでいる。具体的には、移転価格税制の場合、無形資産の関係する取引において、必ずしも法的所有権がなく、無形資産の開発等の機能が、価値を創造しているとの考えで、このような機能を行っているものに利益を配分すべきであるというのが基本的な考え方である。なお、2017年TPGは、この開発等について、英語で「DEMPE機能」と略称している。DEMPE機能とはDevelopment(開発)、Enhancement(価値向上)、Maintenance(維持)、Protection(保護)、Exploitation(活用)の頭文字である。2022年TPGは、2017年TPGにOECDから刊行された3つの報告書を組み込んだもので、①2018年(HTVI(評価が困難な無形資産))、②同年(取引単位利益分割法に関するガイダンス)、③2020年(金融取引ガイダンス)であり、いずれも2022年TPGに組み込まれている。

併せて読みたい/圧着端子事件

移転価格税制の適用には、租税回避の意図の有無は問われない(大阪高平22年1月27日)

■内国法人である原告が、シンガポールと香港の販売子会社に、圧着端子類を販売していたところ、課税庁が、原告が販売子会社から受け取る対価の額が独立企業間価格に満たないとして、原価基準法を用いて移転価格課税を行った事案。

■原告は、自社の取引価格の合理性や、比較対象取引が不適当であることなどを主張したが、大阪地裁は「移転価格税制を適用するに当たっては、当該法人が国外関連者との間で独立企業間価格と異なる価格によって取引を行ったことにより、結果として課税所得が減少していれば足り、法人の側で租税回避等の不当な意図を有していたか否か等は問われない」とし、納税者の主張を斥けた。大阪高裁も地裁の判断を指示し、納税者敗訴で確定。