圧着端子事件

目次

移転価格税制の適用には、租税回避の意図の有無は問われない

概要

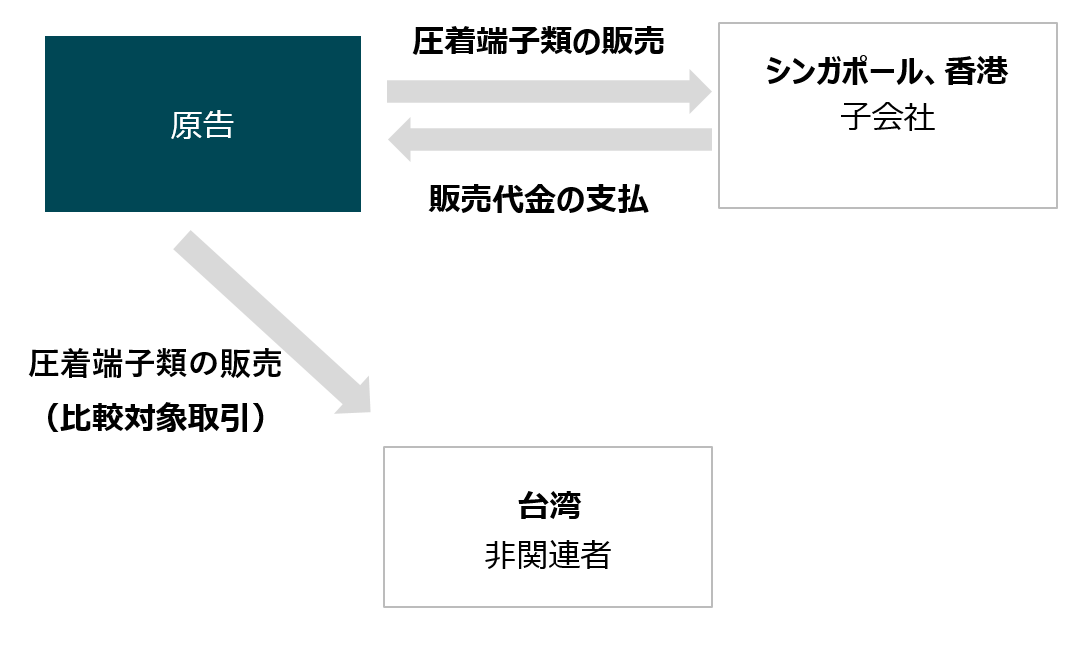

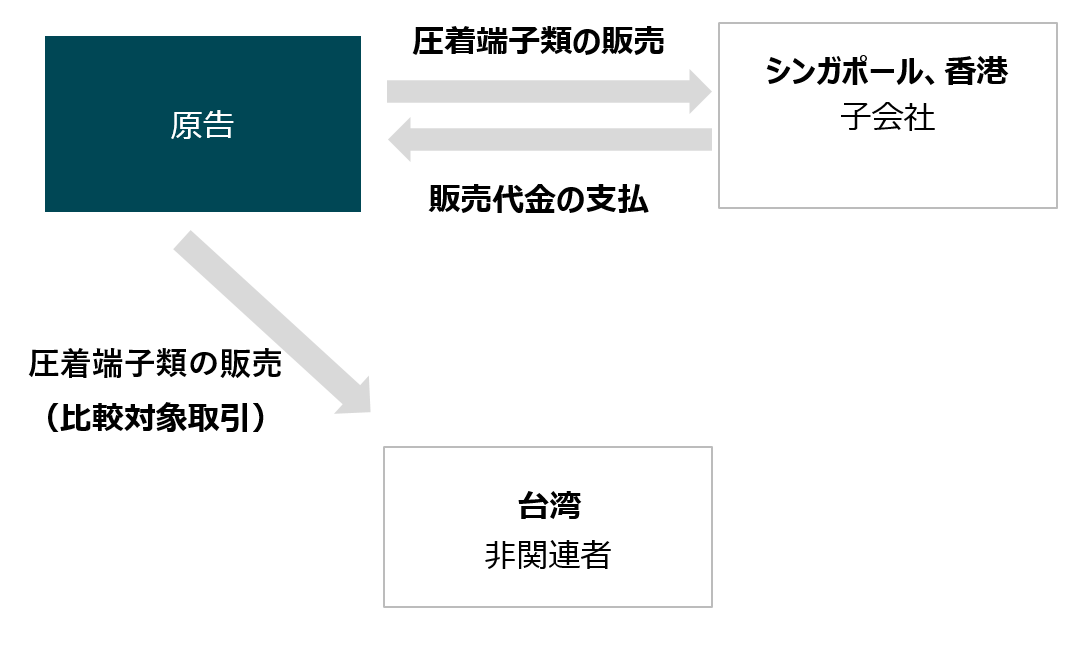

内国法人である原告が、シンガポールと香港の販売子会社に、圧着端子類を販売していたところ、課税庁が、原告が販売子会社から受け取る対価の額が独立企業間価格に満たないとして、原価基準法を用いて移転価格課税を行った事案。

相関図

概要

- ■概要

- ■原告は、自社の取引価格の合理性や、比較対象取引が不適当であることなどを主張したが、大阪地裁は「移転価格税制を適用するに当たっては、当該法人が国外関連者との間で独立企業間価格と異なる価格によって取引を行ったことにより、結果として課税所得が減少していれば足り、法人の側で租税回避等の不当な意図を有していたか否か等は問われない」とし、納税者の主張を斥けた。大阪高裁も地裁の判断を指示し、納税者敗訴で確定。

- ■裁判所

- 大阪地方裁判所 平成20年7月11日判決(西川知一郎裁判長)(却下・棄却)(控訴)

大阪高等裁判所 平成22年1月27日判決(一宮和夫裁判長)(棄却)(確定)

争点

判決

大阪地方裁判所

→納税者敗訴

大阪高等裁判所

→納税者敗訴

移転価格税制

■企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となる。

■ 移転価格税制は、このような海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、海外の関連企業との取引が、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度。

■ わが国の独立企業間価格の算定方法は、OECD移転価格ガイドライン(注)において国際的に認められた方法に沿った次のようなものとなっている。

①基本3法

独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price Method:CUP法)

再販売価格基準法(Resale Price Method:RP法)

原価基準法(Cost Plus Method:CP法)

②その他の方法

利益分割法(Profit Split Method:PS法)

比較利益分割法

寄与度利益分割法

残余利益分割法

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)

取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method:TNMM法)

(注)OECD移転価格ガイドラインは、適切に各国の課税権を配分し、二重課税を回避することを目的として作成されたものである。具体的には、移転価格の算定方法及び移転価格課税問題の解決方法を示し、税務当局間又は税務当局と多国籍企業との間の紛争を最小化し、企業活動の円滑化に資することを意図している。

キーワード

■キーワード

移転価格事務運営要領、移転価格税制、原価基準法、国外関連者、国外関連取引、自由競争市場、租税回避、独立企業間価格

■重要概念

TPG

大阪地裁/両者の主張

納税者の主張

商品の価格は企業経営において肝要な位置を占めるから、特に販売量が大きい企業であれば、当該企業の国際戦略、長期戦略等により、短期的地域的利害とは別の観点から決せられることが少なくない。

また、短期的地域的にみても、商品価格の決定過程は、同業他社との間の競争や売却相手の事業内容や従前の取引経緯、売却相手が存する市場の状況等、多様な要因によって定まるものであり、場合によっては短期的には赤字になる価格設定をして取引をすることもあり、単純な事情で設定されるものではない。

しかるところ、原告が製造・販売している商品は、民生・産業電子機器、各種輸送機器等多様な機器に使用され、その大きさもコンマミリメートルから3メートルを超すものまで大小様々であり、品種も4万点以上、金型も5万点以上である。

1ロット当たりの生産量についても、数個から数百万個まで多様であり、商品1個当たりの製造原価も数銭から数万円と幅広い。

このように生産管理・販売管理とも他の電子部品にはみられない多様性を有していることから、原告の有する生産設備は、製造される商品の機能や価格に照らすと、極めて高度かつ大規模なものとなっているところ、原告は、国内競争力を維持するために、生産設備の能力及びその稼働率を高度化する必要があることから、商品の安定受注・生産すなわち設備稼働の安定化という方向が必然的に求められる。

そこで、原告は、B社及びC社を始めとする海外販売子会社との間で一括受注システムを採用することにより、海外からの受注と国内の受注とを統合し、商品生産の安定化システムを確立した。

原告にとり、海外販売子会社からの安定受注は、原告本体の生産設備稼働率の上昇に直結し、原告の国内競争力の強化と利益に貢献している。

その結果、原告は、コストを最小限にまで切りつめて海外販売子会社への供給価格を低価格に設定し、国際的にも国内的にも市場競争力を高めてきた。

さらに、原告は、海外販売子会社との間で販売価格の設定を同一にして、各海外販売子会社があたかも一体の取引先であるかのように取り扱うことで、業務の簡素化や販売と生産の流れの円滑化・柔軟化を図り、販売量の最大化による国内利益の最大化を実現しているのである。

このように、本件国外関連取引に係る価格は原告の経営戦略から合理的かつ自然的に導き出されたものであり、このような価格こそが独立企業間価格に該当するというべきである。

また、上記経営戦略の成果として、原告は、本件各事業年度及びそれ以前から継続的に国内において非常に高い納税申告をしてきたのであり、国外への不当な所得移転を図ろうとする意図はなく、実際にも国外への不当な所得移転が存しないことは明白である。

そして、経済活動においては、様々な条件により数値にぶれが生じることは日常茶飯事であるから、独立企業間価格の当否の判断においては、価格設定に際しての経済的合理性の有無の検討は不可欠であり、措置法もこれを当然の前提としているというべきである。

措置法39条の12第7項にいう「非関連者」とは、単独の法人又は事業者を想定していると解さざるを得ない。

また、措置法通達66の4(3)-1では、独立企業間価格の算定は「個別の取引」ごとに行うことを原則としており、例外的に複数の取引を一つの取引としてみることができるのは、個々の取引を評価すると不合理な結果となる場合だけであることが前提となっているのであって、この場合でも、あくまでも個別企業を比較対象とし、その個々の取引についてこれを一連の取引として一体として扱ってもよいというにすぎない。

このような一体化が安易に認められるとすれば、被告の裁量で、被告にとって好都合となる非関連者取引をどのようにも想定できることとなり、妥当ではない。

しかるところ、台湾法人グループ(被告の挙げる6社にNを含めたもの。)は、それぞれ独立して経営されており、原告もこれら各社と個別に取引をしているのであって(売上帳票等についても各法人ごとにコードを付していることは証拠(甲10及び36)上も明白である。)、グループとして扱われていることはない。

また、台湾法人グループと原告との取引は、各社ごとにその規模において10倍以上の差異がある上、ハーネスメーカーと商社とが混在しているのであって、このような様々な差異のある複数の非関連者を一体化すると、各取引におけるそれぞれの差異が錯綜して差異の調整が事実上不可能となってしまう。

なお、台湾法人グループとの取引の実態に照らすと本件販売代理店契約にはほとんど意味がないから、このような契約が作成されていることを根拠に台湾法人グループを一つにまとめることはできない(本件販売代理店契約には、上記7社に含まれていないO社及びU社が記載されている上、原告が上記各販売代理店に独占的販売権を付与していた事実はなく、むしろ、商社であるLを通じて台湾内の「M」に製品を供給するなど、台湾における出荷窓口の分散を図る努力をしていたのである。)。

仮に、本件販売代理店契約が有効なものであるとしても、契約書及び本件価格表が2種類あり、それぞれ適用される企業群が分化されている点に照らすと、いずれにせよ台湾法人グループを一体化して取り扱うことは不当である。

さらに、被告は、同種又は類似の棚卸資産の区分として、圧着端子類及びコネクタ類の製品群をもって比較対象としているが、少なくとも圧着端子類については、台湾法人グループとの取引数量とB社及びC社との取引数量とでは25.7倍から140.2倍もの開きがあり、そもそも比較対象たり得ないのである。

しかも、被告は、台湾法人グループについて各社ごとに、かつ、圧着端子類とコネクタ類とを分けて個々に評価した場合には不合理な結果となることをなんら論証していないのであって、この意味でも失当である。

加えて、措置法通達66の4(2)-3を素直にみれば、ある関連者取引について比較対象の候補となっている非関連者取引がある場合、上記通達に列挙された諸要素のそれぞれについて比較可能な取引であることが確認されなければならないという結論に至るはずであるから、定性的な差異が明らかでも、定量的にその差異を示すことができない場合には、その差異を調整することができず、比較対象たり得ないという判断をすべきであり、移転価格税制が濫用されることのないようにその運用を慎重にすべきことからいっても、比較対象たり得ると判断することについて合理性があることの証明は被告が行わなければならないところ、本件国外関連取引と本件比較対象取引との間には、以下に示すように① 売手の負担するリスクの差異、② 市場の状況の差異及び③ 売手の果たす機能についてそれぞれ重大な定性的差異があるから、比較対象たり得ないことは明らかである。

すなわち、①については、本件比較対象取引は、発注から納期までの期間が極端に短く、信用状を開設する間もなく出荷せざるを得ない場合も多いため、原告が回収リスクを負うことになる点で本件国外関連取引と異なる。

また、②については、B社及びC社が市場とする香港及びシンガポールは大陸市場であって薄利多売・粗造乱売の傾向が強く、粗悪な模造品も横行しており、結果として完成品ひいては部品の価格競争が激しい一方、台湾では完成品の質が高く、質の高いものは価格も高くなって当然というコンセンサスが市場にあるため、価格的にさほどの競争はないのである。

さらに、③については、B社及びC社が商社であるのに対し、台湾法人グループはその大部分がハーネスメーカーであるところ、商社に対する卸は、需要が量的・時期的・納期限の上で一定しており、計画的な出荷が可能であるのに対し、メーカーに対する卸は、これらがいずれも不安定であって、売手は買手からの臨機応変な要求に柔軟に応じるという商社的機能をも要求される上、商社は多くのセットメーカーを顧客に持ち、強い情報力・営業力を有し、市場における発言力も強いことから、製造・供給業者の立場とすれば、返品リスク等を心配することなく大量に納品することができ、新商品開発や事業計画の立案等においても極めて有益であるとのメリットがあるために販売政策として商社の意向にできるだけ沿う方向で価格決定が行われるのに対し、ハーネスメーカーはセットメーカーに対する依存度が高いために商社に対する販売におけるようなメリットがないのである(なお、原告が台湾法人グループに総代理権等を与えたことはなく、これら各社が自らの製品を販売するためにそのように喧伝しているとしても、これら各社が商社的機能を果たしている事実はない。)。

したがって、台湾法人グループとの取引は個別に評価すべきであって、上記法人群を一括りにして扱うという比較対象取引の選定は誤っているというべきである。

国税庁の主張

独立企業間価格は、非関連者との取引を基に算出されるものであるから、国外関連取引における価格を独立企業間価格とみなす余地はない(仮に国外関連取引における価格と非関連者取引を基に算定された独立企業間価格とが同一である場合には、措置法66条の4第1項にいう「当該法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき」の要件を満たさないことになるだけである。)。

しかるところ、原告は、本件国外関連取引の価格が、安定受注に基づく販売価格設定の同一化という経営政策に基づき、自由競争市場において非関連者間で行われた場合の価格からかい離していることを自認しているのであるから、そのような経営戦略により設定された価格が独立企業間価格と同一になるとは考え難い。

これに対し、原告は、本件国外関連取引の価格は、原告の経営戦略から合理的かつ自然に導き出されたものであり、また、原告が価格設定を行う過程において国外への不当な所得移転を図る意図がないことは、原告の国内利益の高さにかんがみても明白であるから、このような価格こそが独立企業間価格である旨主張する。

しかしながら、移転価格税制の適用においては、まずは非関連者の取引から独立企業間価格を算定した上で、これと国外関連取引との価格の差異に着目するだけであるから、問題とすべきは、本件国外関連取引の価格を独立企業間価格と比較するに際し、後者が措置法66条の4の規定に従って正しく計算されたものであるか否かのみであるところ、我が国の移転価格税制は、法人が租税回避の意図をもって恣意的な価格設定を行ったか否かは問うことなく、現実の価格を独立企業間価格に修正するものであり、措置法及び措置法施行令上も、法人の主観的事情について考慮すべきとする規定は置かれていない。

したがって、移転価格税制の適用に際して、国外関連取引の価格設定が原告にとって経済的合理性を有するか否かについては検討する必要がないというべきである。

本件比較対象取引は、本件国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を製造行為により取得した原告が、当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者である台湾法人グループに対して販売した取引である。

そして、原価基準法による独立企業間価格は、独立価格比準法のように非関連者への実際の取引価格を直接用いるのではなく、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産の非関連者への販売実績を基に、その原価の額と通常の利益率から計算により求めるものとされている。

そうすると、移転価格税制の適用に当たり、独立企業間価格の算定を、単独の非関連者との取引を基に行うか、複数の非関連者との取引を一体として行うかは、独立企業間価格を算定する趣旨に照らしてどちらがより合理的であるかの問題として捉えるべきであるから、措置法施行令39条の12第7項にいう「非関連者」は、必ずしも単独の法人等であることを予定しているものではなく、そのように限定的に解釈すべき理由も見当たらない。

また、取引単位についても、複数の非関連者との対象製品グループに属する取引を一体として独立企業間価格を算定することが、個別の取引を取引単位として独立企業間価格を算定することよりも合理的であると認められる限り、そのような計算方法を採用することは当然に認められるべきである。

しかるところ、台湾法人グループは、いずれも同一地域である台湾を本拠地としていることはもとより、各法人とも、原告とH社及びI社との間で締結された販売代理店契約(以下「本件販売代理店契約」という。)に基づいて作成された価格表に記載された価格により、原告と取引を行っていた。

しかも、台湾法人グループは、原告から一時期台湾における独占的な販売代理店として指定され、実際に原告から製品を輸入し、ユーザーに販売していたのであって、仮に、台湾法人グループの中に、原告から輸入した製品を一部加工して販売する企業が含まれていたとしても、台湾法人グループにおける独占的な販売代理店としての地位に差異はなく、そのことは、一つの販売代理店契約(本件販売代理店契約)によって原告と台湾法人グループとの取引が各法人ごとに業種等による前提条件の差異を設けることなく行われていたことからも明らかである。

さらに、原告が作成した「得意先別商品売上実績表」、「売上実績粗利益累計表」、「売上・受注実績累計表」、「J・子会社販売実績表、代理店向け売上実績」並びに「得意先別売上推移」等にも台湾法人グループが一括して記載されていたこと〔他方、売上実績粗利益累計表によれば、台湾法人グループに属していない台湾法人である「K」(コード番号 )は、台湾法人グループを一括して表している「H TAIWAN」(同 )とは別に記載されている。〕が示すように、原告自身も台湾法人グループを一体のものとして認識していたのであり、原告は、最も重要な粗利益率(得意先ごとの取引における原価の額や利益の額を基に行うものである。)の算出を行うに当たって台湾法人グループを一括して管理し、台湾法人グループ間における取引規模や業種の差異を利益率との関係でも特に考慮していないのである。

以上の諸点に照らせば、本件国外関連取引に関して比較対象取引を選定するに当たっては、原告と台湾法人グループとの取引を一体として選定する方が、個別の取引を選定するより合理的であることは明らかであり、本件比較対象取引は全体として措置法施行令39条の12第7項にいう「比較対象取引」に該当するというべきである。

これに対し、原告は、本件価格表が2種類存在し、それぞれ適用される法人群が分化されているという点に照らせば、台湾法人グループを一括して取り扱うことは不当である旨主張する。

しかしながら、原告と台湾法人グループとの取引は現に本件価格表に記載された価格に基づいて行われている。

なお、本件価格表は、D社等向けのものとI社向けのものとの2種類に分かれているが、総品目の10パーセント以下の品目(D社等向けにおいては3188品目のうち、I社向けにおいては2943品目のうち各272品目)で単価に差異があるにすぎず、内容的にはほぼ同様のものとみることができる上、いずれも本件販売代理店契約に基づいて作成されているものであるから、原告が主張する点は台湾法人グループを一括して取り扱うことの障害になるものではない。

次いで、原告は、台湾法人グループに対して独占的販売権を付与していたという事実はなく、現に、商社であるL株式会社(以下「L」という。)を経由して台湾内の「M」という会社に製品を供給していた旨主張する。

しかしながら、本件販売代理店契約の文言からは、原告が台湾法人グループを台湾における独占的な販売代理店として認めていることは明らかである上、Lは内国法人であるから、同社が台湾に所在する「M」に商品を出荷した事実が仮にあるとしても、そのことは直ちに台湾法人グループの独占的販売権に抵触するとはいえない。

さらに、原告は、原告が台湾法人グループの各企業ごとにコードを付して取引の内容を管理していることからすれば、同グループの売上金額を一括して売上総利益率を算定することは不合理である旨主張する。

しかしながら、被告は、本件販売代理店契約に基づいて台湾法人グループが400万USドル以上の金額を購入することを条件に台湾法人グループとの取引に係る販売価格を定めていることに照らし、台湾法人グループとの取引を一括して計算することが合理的であるとしたにすぎず、原告が台湾法人グループと個別に取引をしていることを否定しているものではない。

加えて、原告は、圧着端子類とコネクタ類とを一括評価することは不当であり、特に圧着端子類については、台湾法人グループとの取引数量とB社及びC社に対する取引数量との比較において25.7倍から140.2倍もの開きがあり、取引規模の差が極めて大きく、そもそも比較対象たり得ない旨主張する。

しかしながら、原価基準法においては、同種又は類似の棚卸資産に係る取引が比較対象となるところ(措置法施行令39条の12第7項本文)、「同種又は類似の棚卸資産」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と性状、構造、機能等の面において同種又は類似である棚卸資産をいう〔措置法通達66の4(2)-2〕と解すべきである。

しかるところ、原告は、創業当時に「クリンプして接続する通電用端子」を「圧着端子」と命名し、これを社名としても用い、その後、マーケットニーズに対応するために多品目を有するに至ったのであり、端子もコネクタも、電気機械・電気器具の電流の出入口や他の電気器具につなぐ箇所を接続するための製品であり、両者は同種又は類似の製品であるといえる。

したがって、同種又は類似の棚卸資産の区分として圧着端子類及びコネクタ類の製品群をもって比較対象としたことには合理性がある。

その上、圧着端子類及びコネクタ類の分類は、あくまで独立企業間価格を算定するための棚卸資産に係る区分であり、実際には原告とB社及びC社との取引並びに原告と台湾法人グループとの取引は、当該製品群の区分に関係なく行われていることからすると、取引規模の比較は取引全体で行うべきであり、圧着端子類のみを取り上げて比較することは意味がないというべきである。

また、原告は、比較対象取引の選定に際しては、非関連者取引が、措置法通達66の4(2)-3の列挙要素について比較可能な取引であることが確認されなければならないところ、本件国外関連取引と本件比較対象取引とは、定量的にその差異を示すことができない重大な定性的差異があり、比較対象たり得ないことは明らかである旨主張する。

しかしながら、措置法通達66の4(2)-3の前文に「措置法第66条の4の規定の適用上、比較対象取引に該当するか否かについては、例えば、次に掲げる諸要素の類似性に基づき判断することに留意する」とあるとおり、上記列挙要素は例示的に列挙されたものにすぎず、これらの諸要素における差異の有無及び差異の与える影響の程度がすべて個別に立証されなければ比較対象取引として採用することができないとする趣旨ではない。

このことは、法令が、基本3法の各算定方法ごとに、差異の調整において考慮すべき要素として異なった要素を挙げていること(措置法66条の4第2項1号イ、措置法施行令39条の12第6項、7項各ただし書)からも明らかである(原価基準法については、売手の果たす機能が重要とされている。)。

しかも、措置法施行令39条の12第7項が売手の果たす機能その他の差異の調整について規定したのは、原価基準法によって独立企業間価格を算定するに当たり、国外関連取引と比較対象取引との間に通常の利益率の算定に影響を与える差異が存在する場合に、その調整を行うことによって適正な通常の利益率を算定することができるようにしたものであるから、国外関連取引と比較対象取引との間になんらかの要素について差異が存在する場合であっても、その差異が、通常の利益率の算定に影響を与えない程度にとどまる場合や、価格や利益に与える影響を十分正確に確認することができない場合には、その調整は不要と考えられているのである。

具体的にも、原告が本件国外関連取引と本件比較対象取引との間に存在する差異として挙げる① 台湾法人グループに対しては信用状を開設する間もなく出荷せざるを得ない場合が多く、原告が回収リスクを負うとする点、② C社及びB社が市場とする香港及びシンガポールはいわゆる大陸市場であって競争が激しいのに対し、台湾では部品類も質の高さを求められる一方、価格的にはそれほどの競争はないとする点、③ B社及びC社は商社であるのに対し、台湾法人グループはハーネスメーカーであって、市場における機能や立場が全く異なるとする点は、いずれも原告の販売価格ないし利益率に影響を与えているとは認められない。

すなわち、①については、原告が台湾法人グループと信用状を開設せずに行った取引がどの程度存在するのかは不明である上、それらの取引において原告の負担する回収リスクが販売価格に反映されていることをうかがわせる事情は存在せず、②についても、原告が作成した会社概要のパンフレットや、原告の営業サポートグループが作成した「海外向け仕切価格の相違について」からみて、原告がアジアを一つの商圏として捉えており、また、台湾市場での価格競争が激しいとの認識を有していることが示されていることなどからみて、原告が台湾において香港及びシンガポールと比較して高めに価格を設定することができる状況にあるとは認めることができず、③に関しても、原告の取引先が商社かハーネスメーカーかという点は買手の機能の差異をいうものにすぎず、その差異が原価基準法における通常の利益率に与える影響はないと考えられる上、実際にも台湾法人グループは、平成11年3月期まではB社及びC社と同様に原告の販売代理店として原告と一次取引を行っており、本件比較対象取引と本件国外関連取引において原告が果たしている機能は同一であって、原告が主張するような差異が通常の利益率に影響を与えているとは考え難いのである。

かえって、台湾における原告の国外関連者であるH社、B社及びC社との各取引では同一の利益率が設定されている一方、非関連者である台湾法人グループとの取引ではこれらより高い利益率が設定されていることなどからすれば、原告が国外関連者に対する販売価格を低く設定していることはもとより、取引市場及び取引数量と売上総利益率とが連動していないことも明らかである。

大阪高裁/両者の主張

納税者の主張

以下のとおり、台湾に所在する非関連者各社をグループ化し、圧着端子類とコネクタ類とを一括りにして、これを本件国外関連取引の比較対象取引とすることは相当ではない。

措置法施行令39条の12第7項にいう「非関連者」は、単独の法人又は事業者を想定していると解するのが相当であり、複数と解してもよいと判断できるだけの法文上の根拠はない

。ある企業と複数の非関連者との取引を一まとめにして独立企業間価格を算出する方法を許容すると、比較対象性の有意化を図るために行うべき個々の非関連者との取引においての調整事項が錯綜し、混濁し、調整すべき事項の存否、内容が不明確になり、当該国外関連取引との間の差異の有無、内容の検討が事実上不可能になって、比較対象取引の手法を採用する意味が失われる。

このようなやり方が容認されると、税務当局が都合がよいように取引先を組み合わせて一まとめにすることが容易になり、公平・公正な移転価格税制の適用ができなくなる。

移転価格税制は、独立企業間価格の算定において、原価基準法のほか、独立価格比準法及び再販売価格基準法を用意しているが、このうち独立価格比準法は、非関連者同士の相対取引による価格を独立企業間価格とするものであり、相対取引である以上、売手も買手も単独の法人又は事業者等であり、当然に1対1の取引とすることが前提となっている。

再販売価格基準法及び原価基準法は、比較対象取引から算出した「通常の利益率」に基づき独立企業間価格を算定するものであり、その算定法上、比較対象取引における非関連者取引が1対1であると限定できるものではないが、算定方法として並列関係にある独立価格比準法が1対1の取引を想定している以上、再販売価格基準法及び原価基準法も非関連者との取引は1対1を想定しているというべきであり、「非関連者」は単独の法人又は事業者であると解するのが相当である。

また、再販売価格基準法及び原価基準法における「通常の利益率」の算出に当たっては、措置法施行令39条の12第6項及び7項により、比較対象取引と当該国外関連者取引との間での差異により生じる割合の差につき必要な調整を加えるよう義務づけられているが、これは当該国外関連者取引との比較をする上で可及的に精緻な数値を算出するためであり、被対象取引となる当該国外関連取引は売手も買手も単独の法人又は事業者等である以上、当該国外関連取引と比較対象取引との間で差異を検討するためには、比較対象取引においても売手及び買手は単独の法人又は事業者であると解するのが素直である。

移転価格税制の適用に当たり課税庁が複数の法人又は事業者をグループ化して比較対象とすることを認める場合には、当該グループ化が恣意的か否かの判断や当該グループ化を行っても「通常の利益率」について問題がないと認めることができるか否かの判断を課税庁とは異なる公正中立な第三者機関が行う必要があるが、紛争に発展した後に裁判所が判断すればよいとの発想は許されない上、そのような第三者機関が現に存在していないことに照らすと、複数の法人又は事業者をグループ化して比較の対象とするとの解釈は採り得ない。

本件販売代理店契約に係る契約書には契約当事者の特定がないことから明らかなように、同契約書は、代理店契約を目的として作成されたものではなく、台湾法人グループに対する控訴人の売上げに応じて販売手数料の支払を約する趣旨で書面化されたものであって、契約書としての意味を有していない。

また、本件販売代理店契約によっても、台湾法人グループは2グループに分けられており、両グループの間には取引品目及び取引数量において無視できない差異が存するから、両グループを一括りにして非関連者とすることは、厳格な適用を求められる移転価格税制の趣旨に反する。

圧着端子類とコネクタ類とは、性状、構造、機能等の面からみると差異があるため、利益率が定性的に異なっている。

また、圧着端子類については、台湾法人グループとの取引数量とB社及びC社との取引数量とでは25.7倍から140.2倍もの開きがあり、比較の対象とはなり得ない。

したがって、圧着端子類とコネクタ類とを一括りにすることはできない。

本件比較対象取引と本件国外関連取引とでは、以下のとおり、買手の機能等をも比較する必要があり、取引段階に差異があるために、その間に重大な定性的差異が認められるから、調整が必要となる。

この調整結果に加え、他の要素についても調整を加えれば、そもそも国外所得移転はないことになる。

台湾法人グループ向け価格は、ハーネスメーカー向けに設定された価格であり、H社向け価格がこれとほぼ同一であったとしても、同社向け価格は、同社がD社とE社の資材調達部門であるという特殊性から、ハーネスメーカーと同等に設定され、その結果、通常の商社向け価格に比して例外的に高くなっているにすぎない。

したがって、控訴人が商社であるH社とハーネスメーカーであるD社及びE社とに対し、ほぼ同一内容である本件価格表に基づいて製品を販売していることをもって、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引との間に取引段階の差異がないとすることはできない。

メーカーがユーザーであるハーネスメーカーに直販する場合は、商社が得るべき適正利潤が製造業者の適正利潤に内包されているから、原価基準法においては、売手の機能だけでなく買手の機能も考慮すべきである。

また、取引段階の差異は利益率に影響を与えるものであるから、原価基準法においても取引段階の差異は考慮に入れるべきである。

台湾法人グループ向け価格は、ハーネスメーカー向けに設定されたものであり、控訴人が台湾法人グループ向け取引から受ける利益には商社が得るべき利益が包含されているから、台湾法人グループ向け取引が比較対象取引となるためには、台湾法人グループ向け取引の粗利益から商社が得るべき利益を切り出して卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要となる。

現在、台湾には控訴人の国外関連者としてH社が存在しており、同社は、商社として、控訴人の製品をハーネスメーカー等に販売している。

控訴人の同社に対する平成11年7月1日から翌8月31日までの間の売上げに係る粗利率は約9パーセントであるのに対し、控訴人の台湾法人グループに対する同期間の売上げに係る粗利率は約23~24パーセントである。

このように、台湾においても、商社向け取引とハーネスメーカー向け取引とでは粗利率に有意な差異があるが、これは取引段階が異なるためであり、その間の調整が必要となる。

B社やC社は、少なくとも、技術情報収集や広告宣伝の費用の3割を負担するほか、技術に関するサービスエンジニアとエンジニア以外にも多数の人員を擁して商社機能を果たしており、これらの人員の給与に加えて、事務所経費、ユーザーへの輸送費や商品在庫のための倉庫費用等を支出している。

B社及びC社は、ハーネスメーカーへの販売価格から、控訴人からの仕入価格を控除した後に、上記諸経費及び適正利潤に見合う利益を残さなければならない。

最終ユーザーの購入価格は均一であるべきことから、商社への卸値は最終ユーザーの購入価格から上記商社が得るべき粗利益相当額を控除した価格となり、ハーネスメーカーへの販売価格と商社への販売価格が異なってしかるべきことになる。

これらの事実を無視して、控訴人が技術情報収集や広告宣伝の費用の7割を負担しているとの全体からみれば一部にすぎない事情を過大に評価し、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考え、その間に定性的差異がないとするのは相当ではない。

控訴人がB社及びC社に販売していた製品と台湾法人グループに販売していた製品とは、その販売単価に著しい差異がある。

平成11年3月期の売上金額(原判決別表6の上段の表)をそれぞれの取引数量(同別表7の表)で除して製品単価をみると、売上の大半を占めるコネクタ類では、B社向けは1.92円、C社向けは1.02円、台湾法人グループ向けは0.76円である。

工場仕切価(製造原価)の単価はさらに格差が大きくなり、平成11年3月期の工場仕切価格をそれぞれの取引数量で除した単価は、B社向けは1.77円、C社向けは0.94円、台湾法人グループ向けは0.64円である。

少量多品種で短納期の発注を不定期に行う台湾法人グループ向け単価が計画生産に基づき生産されるB社及びC社向け単価よりも廉価になるはずがないのに、そのように極めて廉価に設定されているのは、台湾法人グループ向けの出荷量が極めて少量であるがゆえに可能であるための廉価設定であり、政策的なものであると推認できる。

したがって、実情に応じた仕切価格の調整が行われる必要がある。

台湾法人グループ向け製品を製造するための機会原価の発生が及ぼす1個当たりの製品製造原価の平均増加率は、本件分析報告書記載のとおり、8.418パーセントにも上っている。

控訴人工場においては、台湾法人グループに対する製品の出荷も、B社及びC社に対する製品の出荷と同様に、受注生産による対応が原則であり、在庫対応は例外にすぎない。

B社及びC社との取引は計画生産によって十分対応できるが、台湾法人グループとの取引については、稼働中の生産ラインを一旦止めた上で割込生産により対応せざるを得ないために計画生産を阻害してコストの上昇を招いており、また、取引数量が少ないために製造時間が増加してコストが増額しており、台湾法人グループ向け取引では、B社及びC社向け取引と比べて、商品1個当たりの固定費の負担が増大している。

このようにして、台湾法人グループとの取引における製品の製造原価は、B社及びC社との取引におけるそれと比べて、割高となっている。

国税庁の主張

以下のとおり、複数の法人又は事業者の取引を一体として比較対象取引とすることは許され、台湾法人グループを一体として比較対象取引に選定する方が台湾法人グループ内の個別の法人との取引を比較対象取引に選定するより合理的であり、取引規模の比較は、圧着端子類のみを取り上げて比較することには意味がなく、取引全体で行うべきである。

移転価格税制の適用に当たり、独立企業間価格の算定を、単独の非関連者との取引を基に行うか、複数の非関連者との取引を一体として行うかは、独立企業間価格を算定する趣旨に照らして、どちらがより合理的かの問題としてとらえるべきであり、措置法施行令39条の12第7項にいう「非関連者」は、必ずしも単独の法人又は事業者であることを予定しているものではなく、そのように限定的に解すべき理由も見当たらない。

独立価格比準法が特殊な関係にない売手と買手が国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を、取引段階、取引数量その他が当該国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引の対価の額そのものを独立企業間価格とするのに対し、原価基準法は、同種又は類似の棚卸資産による取引を基に計算することにより独立企業間価格を算定するものであるから、複数の非関連者との取引を基に独立企業間価格を算定する方がより法令の趣旨に沿った合理性のある金額が算出されることもあり得る。

控訴人は、複数の非関連者との取引を一体として独立企業間価格を算定すると、措置法施行令39条の12第7項が比較対象取引と当該国外関連取引との間での差異の調整を義務づけていることが有名無実化されると主張するが、同主張は、「比較対象取引の設定の問題」と「比較対象取引からの通常の利益率、さらには独立企業間価格を算定するに当たって行う差異の調整の問題」とを混同するものである。

また、控訴人は、課税庁が複数の法人又は事業者をグループ化して比較対象とした場合には、当該グループ化が恣意的か否かの判断や当該グループ化を行っても「通常の利益率」について問題ないと認めることができるか否かの判断をする第三者機関が必要であると主張するが、複数の法人又は事業者をグループ化するとなぜ「通常の利益率」に問題がないか否かを判断する第三者機関が必要となるのかは明らかではない。同見解は、控訴人独自の見解にすぎない。

本件販売代理店契約は、控訴人とD社等6社の委任を受けたH社及びI社グループ2社を代表したI社との間で締結されたものである。

控訴人は、自ら本件販売代理店契約書に署名したのであるから、同契約書が当事者の特定を欠いていると主張すること自体失当である。

控訴人と台湾法人グループとの取引は、本件販売代理店契約に基づいて作成された本件価格表に記載された価格により現に行われていたのであるから、控訴人が同契約の効力を否定することはできない。

また、H社グループ及びI社グループに係る本件価格表の内容はほぼ同様であり、取扱品目数の差も全体からみればわずかなものにすぎないのであり、控訴人との取引は、取引数量によって前提条件に差異を設けることなく行われていたから、取扱品目や取引数量が同一でないことは2グループを一体として取り扱うことの妨げにはならない。

台湾法人グループ各社間における独占的な販売代理店としての地位に差異はなく、控訴人は粗利益の算出に当たり台湾法人グループを一括して管理していたことからも、台湾法人グループを一体として比較対象取引として選定するのが合理的である。

圧着端子類とコネクタ類は、いずれも電気機械・電気器具の電流の出入口や他の電気器具につなぐ箇所を接続するための製品であり、性状、構造、機能等の面からみて「同種又は類似の製品」であるから、独立企業間価格の算定上、「同種又は類似の棚卸資産」として、圧着端子類とコネクタ類の双方の製品群をもって比較対象取引とすることには合理性がある。

圧着端子類及びコネクタ類の分類はあくまで独立企業間価格の算定上の棚卸資産の区分であり、控訴人とB社及びC社との取引並びに控訴人と台湾法人グループとの取引は、当該製品群の区分なく行われているから、取引規模の比較は取引全体で行うべきであり、圧着端子類のみを取り上げて比較することには意味がない。

被控訴人は、原価基準法による独立企業間価格の算定においては、控訴人と台湾法人グループとの取引のうち、付属品、工具・機械及び加工品については、個別性が高いために、本件比較対象取引から除外しており、コネクタ類に分類される製品のうち、メーカーとの直取引及び特注コネクタ製品については、個別性が高いことなどから、同様に本件比較対象取引から除外しているのであり、比較対象性のある圧着端子類及びコネクタ類を抽出し、それぞれの製品群ごとに「通常の利益率」及び独立企業間価格を算定している。

控訴人は、本件比較対象取引と本件国外関連取引のいずれにおいても、メーカーとしての機能を果たしており、売手の果たす機能に差異はなく、取引段階の差異も認められないから、その間の差異の調整は必要ない。

本件における独立企業間価格の算定においては、通常の利益率の計算に当たり第2次更正処分等において調整した差異以外には調整すべき差異は認められない。

台湾法人グループ各社向け価格は商社であるH社向け価格とほぼ同一であるから、台湾法人グループ向け価格が純然たるハーネスメーカー向けに設定された価格であるとはいえず、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引との間に取引段階の差異があると直ちに認めることはできない。

本件販売代理店契約締結当初にはH社への出荷実績がないとしても、そのことから直ちに同契約において同社が取引先として認識されていなかったとはいえない。

H社がD社とE社の資材調達部門であるというのであれば、H社はむしろ商社と同じく卸売機能を果たしていることになり、卸売業に該当するH社を含め3社を一体としてハーネスメーカーとしてとらえるべきであるとする控訴人の主張は主張自体失当である。

台湾法人グループ各社は、控訴人の販売代理店として、B社及びC社と同様、控訴人から商品を直接輸入し、台湾において長年にわたり市場を開拓してきたのであるから、台湾市場において商社機能を果たしてきたのは台湾法人グループに他ならず、台湾法人グループがハーネスメーカーとしての機能を兼ね備えているとしても、そのことをもって台湾法人グループが商社機能を有していないとはいえない。

原価基準法による独立企業間価格の算定において重要なのは、売手の果たす機能の類似性であり、買手が商社かハーネスメーカーかによっては直ちに取引価格に差異が生ずるとはいえず、この点は重要な意味を持つものではないから、調整を必要とする差異には当たらない。

売手の果たす機能(製造、加工、組立て等)に差異がある場合には、当該差異が控訴人の原価又は販売価格に反映され、利益率に影響を及ぼすことが考えられ、原価基準法における「通常の利益率」の計算に当たり当該差異を反映するための調整を行うことが必要になるが、買手の機能に差異がある場合には、その差異が直ちに控訴人の原価又は販売価格に反映され、利益率に影響を及ぼしているとはいえない。

仮にB社及びC社が顧客管理や倉庫管理の機能を有していたとしても、当該機能は、ハーネスメーカーが有しておらず商社のみが有している機能であるとは限らないし、B社及びC社が非関連者であれば、控訴人は、非関連者であるB社及びC社が上記機能を有するか否かを考慮して両社に販売する製品の利益率を調整するはずがないから、そもそも同機能を両社が商社として有していることを理由に差異を調整すべきとの控訴人の主張は失当である。

そして、B社及びC社における売上先としてのハーネスメーカーの全売上先に占める割合からみても、B社及びC社が控訴人とハーネスメーカーとの間に立つ商社と決めつけるのは相当ではなく、台湾法人グループも、控訴人の販売代理店として台湾市場において商社機能を果たしてきたから、B社及びC社が商社機能のみを有しており、台湾法人グループが商社機能を全く有しないハーネスメーカーであるとするのも相当ではない。

本件国外関連取引と本件比較対象取引は、ともに、メーカーであるという控訴人の機能に基づき、商社又はメーカーに対して行われた、いわゆる製造卸取引であり、また、控訴人はいずれの取引においてもメーカーとしての機能を果たしているのであるから、売手の果たす機能に差異は存しない。

なお、控訴人は、H社、B社及びC社との取引において、いずれも同様の価格設定により、非関連者向けに通常設定される価格とは異なった低い価格を設定していたが、これは控訴人の国外関連者であるからこそ行えるものであり、当該価格設定が取引段階の差異を考慮したものでないことの1つの証左である。

B社及びC社は、控訴人との間で締結した本件費用負担契約に基づいて、B社及びC社が行う市場調査、営業活動に伴って発生する技術部門経費及び広告宣伝費の7割を控訴人から受け取っているのであるから、こうした事実は、B社及びC社がいずれも商社機能に係る負担をそれぞれ単独で負っているのではなく、控訴人も商社機能を果たしていることを裏付けている。

控訴人は、B社及びC社が技術に関するサービスエンジニアとエンジニア以外にも多数の人員を擁して商社機能を果たしていると主張するが、ハーネスメーカーにおいても、それらの人員が不要とはいえないから、そのような人員を擁していることがB社及びC社が商社機能のみを有していることの根拠となるものではない。

したがって、買手の機能からみても、本件国外関連取引と本件比較対象取引との間には、B社及びC社が商社であり、台湾法人グループ各社がハーネスメーカーであるという明白な事実関係が存在するわけではなく、「通常の利益率」に影響を及ぼす客観的に明白な差異が存在するとはいえないから、重大な定性的差異は存在しないものと推認することができる。

控訴人がB社及びC社に販売していた製品と台湾法人グループに販売していた製品とを比較して、年間平均販売単価が大幅に異なっていたとしても、それ自体は不自然なことではなく、いわば本件の当然の前提であって、何ら比較対象性を左右するものではないから、通常の利益率に重大な影響を及ぼす取引上の差異に該当しない。

この点は工場仕切価格についても同様であり、本件国外関連取引に係る棚卸資産と「同種又は類似の棚卸資産」の製品群を比較対象としている以上、品種構成の相違から各製品群における工場仕切価格の平均単価に差異が認められるのは当然のことであるから、各製品群における当該平均単価の差異を調整すべきであるとの控訴人の主張は失当である。

控訴人は、台湾法人グループ各社向けの工場仕切価格の単価が政策的に通常価格よりも割安に設定されていたと推認しているが、推認の具体的根拠を欠いている上、具体的に通常価格及び政策的に割安に設定した部分がいくらか不明であり、理由がない。

台湾法人グループ向け製品を製造するための機会原価の発生が及ぼす1個当たりの製品製造原価の平均増加率は8.418パーセントにも上るとの控訴人の主張は、恣意的な計算により導き出された数値によるものにすぎず、理由がない。

また、台湾法人グループからの受注に対してはすべて割込生産で対応し、在庫による対応を行っていないとの控訴人の主張は、法人の合理的な行動から逸脱したものであって、採用し難いし、在庫品の管理経費が割込発注による弊害を上回るほどのものであるとも認め難い。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■独立企業間価格は、非関連者との取引を基に算出されるものであるから、国外関連取引における価格を独立企業間価格とみなす余地はない。

■本件国外関連取引に関して比較対象取引を選定するに当たっては、原告と台湾法人グループとの取引を一体として選定する方が、個別の取引を選定するより合理的であることは明らかであり、本件比較対象取引は全体として措置法施行令39条の12第7項にいう「比較対象取引」に該当するというべきである。

■台湾における原告の国外関連者であるH社、B社及びC社との各取引では同一の利益率が設定されている一方、非関連者である台湾法人グループとの取引ではこれらより高い利益率が設定されていることなどからすれば、原告が国外関連者に対する販売価格を低く設定していることはもとより、取引市場及び取引数量と売上総利益率とが連動していないことも明らかである。 - 納税者

- ■原告が製造・販売している商品は、民生・産業電子機器、各種輸送機器等多様な機器に使用され、その大きさもコンマミリメートルから3メートルを超すものまで大小様々であり、品種も4万点以上、金型も5万点以上である。その結果、原告は、コストを最小限にまで切りつめて海外販売子会社への供給価格を低価格に設定し、国際的にも国内的にも市場競争力を高めてきた。本件国外関連取引に係る価格は原告の経営戦略から合理的かつ自然的に導き出されたものであり、このような価格こそが独立企業間価格に該当するというべきである。

■措置法39条の12第7項にいう「非関連者」とは、単独の法人又は事業者を想定していると解さざるを得ない。被告の裁量で、被告にとって好都合となる非関連者取引をどのようにも想定できることとなり、妥当ではない。

■台湾法人グループとの取引は個別に評価すべきであって、法人群を一括りにして扱うという比較対象取引の選定は誤っている。

関連する条文

租税特別措置法(平成14年法律第79号による改正前のもの。)

第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)

租税特別措置法施行令(平成14年政令第271号による改正前のもの。 )

第39条の12(国外関連者との取引に係る課税の特例)

租税特別措置法(法人税関係)通達(昭和50年2月14日直法2-2)

66の4(2)-3

大阪地裁/平成20年7月11日判決(西川知一郎裁判長)/(却下・棄却)(控訴)

措置法66条の4及び措置法施行令39条の12等には、移転価格税制にいう「独立企業間価格」の定義規定は存在しないが、前記2のとおり我が国が移転価格税制を創設するに当たって参照したOECD報告書によれば、独立企業間価格とは、「自由競争市場において同一又は類似の条件の下に同様の取引が非関連者間で行われた場合の価格」と定義されている。

そして、前記のとおり、措置法66条の4第2項1号は、棚卸資産の販売又は購入に係る独立企業間価格については、独立価格比準法、再販売価格基準法若しくは原価基準法の基本3法又はこれらに準ずる方法その他政令で定める方法により算定した金額をいう旨規定しており、基本3法のうちでどの方法を採用するかの間には優劣は定められていない。

しかるところ、第2次更正処分等が独立企業間価格の算定に当たって原価基準法を採用していること、原価基準法における独立企業間価格とは、国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をいい、上記「通常の利益率」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、販売者が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(比較対象取引)に係る当該販売者の売上総利益の額の当該原価の額の合計額の割合(比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要な調整を経た後の割合)であるとされていること、はいずれも前記のとおりである。

以上によれば、OECD報告書を受けて制定された我が国の移転価格税制においても、独立企業間価格が非関連者間で行われた取引における価格を指すものとして観念されていることは法令の規定上も明らかというべきである。

よって、国外関連者との間で行われた棚卸資産の販売又は購入に係る価格は、それが独立企業間価格と一致ないしこれを上回った結果として移転価格税制が適用されないことはあり得るとしても、独立企業間価格そのものであると解する余地はないというべきである。

これに対し、原告は、原告にとって海外販売子会社からの安定受注は、原告本体の生産設備稼働率の上昇に直結し、原告の国内競争力の強化と利益に貢献しているとともに、原告は、海外販売子会社との間での販売価格の設定を同一にして業務の簡素化や販売と生産の流れの円滑化・柔軟化、販売量の最大化による国内利益の最大化を図っているのであるから、本件国外関連取引に係る価格は、このような原告の経営戦略から合理的かつ自然に導き出されたものであって、このような価格こそが独立企業間価格である旨主張する。

確かに、非関連者との間の取引に係る価格であれば、その価格設定が原告にとって経済合理性を有する場合には、原則として当該価格は独立企業間価格に一致するのが通常と思われる。

しかしながら、本件国外関連取引は関連者間における取引であるから、その価格設定にいかに原告にとっての経済合理性があるとしても、それが独立企業間価格そのものであるとはいえないことはもとより、当該価格が原告にとって経済合理性を有する理由が、正に当該取引が関連者間取引であるがゆえであるというのであれば、そのような価格は、いずれにせよ、自由競争市場において同一又は類似の条件の下に同様の取引が非関連者間で行われた場合の価格と解する余地はないというべきである。

しかるところ、原告の主張によっても、本件国外関連取引に係る価格が原告にとって合理性を有するのは、B社・C社が安定受注等を通じて原告と密接な協力関係にあるためとされている一方、本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても、原告が台湾法人グループを始めとする非関連者との間でこれと同様の密接な協力関係に立ち、それに対応して本件国外関連取引と同様の低利益率での製品供給を長期的に行っていることを認めるには足りないから、上記のような原告と海外販売子会社との間の密接な協力関係は、正に関連者との間の取引であるからこそ構築されているものと推認することができる。

したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

以上によれば、本件国外関連取引に係る価格を独立企業間価格として採用する余地はないというべきである。

原価基準法における比較対象取引の適格性について、以下のとおり認められる。

措置法通達66の4(2)-2は、措置法66条の4第2項1号イに規定する「同種の棚卸資産」又は措置法施行令39条の12第6項及び第7項に規定する「同種又は類似の棚卸資産」とは、国外関連取引に係る棚卸資産と性状、構造、機能等の面において同種又は類似である棚卸資産をいうが、これらの一部について差異がある場合であっても、その差異が措置法66条の4第2項1号イに規定する対価の額又は同号ロ及びハに規定する通常の利益率の算定に影響を与えないと認められるときは、同種又は類似の棚卸資産として取り扱うことができる旨定めている。

1995年(平成7年)7月にOECD理事会で承認され公表された新移転価格ガイドライン(以下「OECD新ガイドライン」という。)によれば、理想的には、公正な市場価値の最も正確な近似値を得るためには取引ごとに独立企業原則を適用すべきであるが、商品又は役務の供給の長期的な契約等、個々の取引が密接に結びついているか又は継続的に行われているため、別々には適正に評価することができない場合がしばしばあり、このような場合には、個々に独立企業の条件を評価するよりもまとめて評価した方がより合理的であろう、とされ(1.42)、原価基準法は、確かに取得原価を強調しすぎているかもしれないが、原則として取得原価は個々の製品に帰属せられるべきであり、原価には、例えば原材料費、労務費及び輸送費のように一定の期間にわたって変動するものがあるところ、そのような場合にはその原価を一定の期間にわたり平均することが適切であり、全製品グループ又はある特定の製品ラインを平均することが適当な場合もあり、また、異なる製品が同時に製造又は加工され、活動量が変動する場合には、固定資産に係る費用につき平均することが適切であろう、とされている(2.42)。

OECD新ガイドラインによれば、原価基準法の適用において、ある独立企業間取引が比較対象取引としての適格性を有するためには、当該取引が、① 比較されるべき国外関連取引との間、又はそれらの取引を行う企業間に存在するいかなる差異も、競争市場における通常の利益率に重大な影響を与えないものであるか、又は、② そのような差異による重大な影響を排除するために、相当程度正確な調整を行うことができること、が必要とされている(1.15及び2.34)。

また、平成13年6月1日付けで国税庁長官が定めた移転価格事務運営要領(以下「移転価格事務運営要領」という。)の別冊である「移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」(以下「参考事例集」という。)においては、国外関連取引と比較対象取引との差異が価格又は利益率等に及ぼす影響が無視できず、かつ、その差異による具体的影響額を算定することができない場合には、比較可能性自体に問題がある点に留意する必要がある、とされている(第1章・事例9参照)。

① 原価基準法について定める措置法施行令39条の12第7項に規定する「同種又は類似の棚卸資産」は、独立価格比準法について定める措置法66条の4第2項1号イに規定する「同種の棚卸資産」より広く、国外関連取引に係る棚卸資産と性状、構造、機能等の面において類似である棚卸資産を含み、これらの一部について差異がある場合であっても、その差異が措置法66条の4第2項1号ハに規定する通常の利益率の算定に重大な影響を与えないと認められるときは、同種又は類似の棚卸資産として取り扱うことができること、② 比較対象取引としての評価は、商品又は役務の供給の長期的な契約等、個々の取引が密接に結びついているか又は継続的に行われているため、別々には適正に評価することができないような場合には、これらをまとめて行った方がより合理的であること、③ 取得原価を強調する原価基準法の下では、原則として取得原価は個々の製品に帰属せられるべきであり、その際、原材料費、労務費及び輸送費のように一定の期間にわたって変動するものについてはその原価を一定の期間にわたり平均したり、全製品グループ又はある特定の製品ラインを平均することが適当な場合もあり、また、異なる製品が同時に製造又は加工され、活動量が変動する場合には、固定資産に係る費用についても平均することが適切であること、④ 原価基準法の適用において、ある独立企業間取引が比較対象取引としての適格性を有するための要件は、当該取引が、

ア 比較されるべき国外関連取引との間、又はそれらの取引を行う企業間に存在するいかなる差異も、競争市場における通常の利益率に重大な影響を与えないものであるか、又は、

イ そのような差異による重大な影響を排除するために、相当程度正確な調整を行うことができるものであること、が明らかである。

他方、④に関連して、被告は、原価基準法の適用において、国外関連取引と比較対象取引との間になんらかの要素について差異が存在する場合であっても、その差異が価格や利益に与える影響を十分正確に確認することができない場合には、その調整は不要である旨主張する。

しかしながら、仮に、国外関連取引と比較対象取引との間において通常の利益率に重大な影響を与えるような差異が存在し、かつ、その差異による具体的影響額を算定することができない場合には、当該比較対象取引の比較対象としての適格性に疑義が生ずべきことは参考事例集に記載のとおりであるから、仮に被告の主張がこれに反する趣旨であるとすれば、当該主張は採用することができない。

もっとも、通常の利益率になんらかの影響を与え得る差異が存在することは、それが取引態様等から客観的に明らかなものでない限り、通常これを裏付けるに足りる証拠を容易に提出し得る地位にある原告において具体的に立証すべきであり、原告がこの点についてなんら説得的な立証を行わない場合には、そのこと自体から、そのような差異が存在しないことを推認し得るものというべきである。

原告は、Aグループ(Aグループ)の中核会社として、「つなぐ技術」のベストカンパニーを標榜し、その会社概要説明書において、「より広い国際的視野に立って、電力・電機・電子機器などの、あらゆる接続システムの製品開発に総力をあげ、努力する覚悟」をうたっている。

原告の歴史は、昭和32年、その創業者である乙が「圧着端子」と命名したクリンプして接続する通電用端子を国内で初めて製品化したことに始まり、以後、圧着端子の量産から、圧着機・圧着工具・圧接機等の製造・販売に手を広げ、昭和47年からは圧着コネクタの、昭和54年からは圧接コネクタ及び産業用コネクタの各製造・販売を開始し、現在では、ICメモリーカード用の超薄型ICMコネクタ等の多様なコネクタ類の製造・販売も行っている。

なお、端子もコネクタも、電気機械・電気器具の電流の出入口や他の電気器具につなぐ箇所を接続するための製品である。

本件販売代理店契約(1994年(平成6年)7月21日付け)の概要は、以下のとおりである。

原告は、H社とI社とを、次に掲げる条件の下、独占的な販売代理店として指定する。

領域台湾(中華民国)

取扱商品裸圧着端子及びその他電子コネクタ製品で、銅圧着端子部品は除く。

最低購入数量各代理店は、1994年(平成6年)7月21日に開始する契約年度において、製品合計額が最低400万米ドル相当額を購入するものとする。当該代理店においてその最低額を購入することができなかった場合、原告は本件販売代理店契約を終了する旨の意見を表明するものとする。もし原材料の急激な変化がなければ、その価格は本件販売代理店契約での最初の更新年度において有効であるものとする。

値上げを実行する場合は、60日の事前通知を条件とし、当該通知は書面で行うものとする。

契約期間本件販売代理店契約の更新期間は1994年(平成6年)7月21日に開始し、その後1年間継続するものとする。

当該契約期間終了後、各代理店又は原告から本件販売代理店契約を終了する旨の書面による6か月前の事前通知がない限り、本件販売代理店契約はその後1年ごとに半永久的に自動継続するものとする。

本件価格表は、H社グループに対するものが3188品目、I社グループに対するものが2943品目により構成されているが、両者間で価格が異なるのは272品目のみである。

なお、本件価格表に掲げられている品目は、いずれも汎用品である。

原告のT工場(平成11年3月期において、原告の国内生産額の約4割を占めていた。)は、月次製造原価報告書からみると、平成11年3月期において、変動費のうち材料費が52億0872万4981円、外注加工費が30億3055万2179円(変動費の合計額が82億3927万7160円)、固定費のうち労務費が25億3948万4437円、製造経費が17億2899万6360円、減価償却費が19億0486万0062円(固定費の合計額が61億7334万0859円)であった。

また、同工場は、同期において、成型機械(樹脂を溶かして金型の中に流し込み、冷却して取り出すことによって部品を製造する機械)88台、組立機械(成型機械で製造した部品やプレスして製造した部品を組み合せ、最終完成品とする機械)約100台を擁し、13万件を超える受注を受けて計1251品種、53億9156万1902個の製品を1日24時間、ほぼ年中無休の体制で製造していた(よって、変動費にせよ、固定費にせよ、原告が製造する個別の製品ごとに原価としてこれらを正確に割り付けるのが不可能に近いという事実は、容易に推認することができる。)。

なお、金型は、品種によってすべて異なり、機械1台につき金型1個が設置されていた。

圧着端子類及びコネクタ類に属する原告製品が、いずれも性状、構造、機能等の面からみて措置法施行令39条の12第7項にいう「同種又は類似の棚卸資産」に該当すること、本件比較対象取引が、台湾法人グループ各社との間で、本件販売代理店契約及び本件価格表に基づく継続的な製品供給取引として行われていたこと、原価基準法の下で本件国外関連取引と比較対象取引とを比較するに際し、本件各事業年度における各事業年度ごとの圧着端子類及びコネクタ類の取引全体を対象とするのが適切であること、はいずれも明らかというべきである。

よって、本件比較対象取引は、措置法通達66の4(2)-3が列挙するような要素において通常の利益率に重大な影響を与えるような差異が存在し、かつ、その差異による具体的影響額を算定することができない場合でない限り、全体として原価基準法の下での比較対象取引としての適格性を有するというべきである。

しかるところ、原告は、本件比較対象取引について、① 台湾法人グループに対しては信用状を開設する間もなく出荷せざるを得ない場合が多く、原告が回収リスクを負う点、② C社及びB社が市場とする香港及びシンガポールは大陸市場であって競争が激しいのに対し、台湾は部品類も質の高さを求められる一方、価格的にはそれほどの競争がない市場である点、③ B社及びC社は商社であるのに対し、台湾法人グループはハーネスメーカーであって、市場における機能や立場が全く異なる点、で本件国外関連取引との間に重大な定性的差異がある旨主張する。

そこで検討するに、①(回収リスクの差異)については、原告の主張によっても、本件比較対象取引のうち、信用状を開設する間もなく出荷せざるを得なかった割合がどの程度存在するのか、その際に本件価格表の価格を適用したのか否か、適用しなかったとすればいかなる価格とされたのか等の点について、仮にそのような事実があったのであれば原告の側で比較的容易に明らかにすることができるものと推認されるにもかかわらず、なんら明らかとされていない上、上記のような出荷方法は緊急の場合に例外的に用いられたにすぎないことが推認され、原告も、本件審査請求においては、そのリスクによる差異の修正までは求めない旨の主張をしていたことが認められる。

そうすると、仮に本件比較対象取引の一部について原告が主張するような回収リスクの差異が存在していたことが事実であったとしても、それが通常の利益率に重大な差異を生じさせるようなものであるとまで認めることはできないというべきである。

次いで、②(市場の差異)については、証拠(乙2)によれば、取引市場の差異とは、必ずしも地理的な意味における差異ではなく、商品が販売される経済的環境における差異を意味し、具体的には、商品等に関する競争状況、政府等による規制の状況、市場での特別な慣習、市場のレベル(取引段階)、及び流通機構における特殊性等をいうとされ、多くの場合、国が異なっていれば上記のような意味における取引市場の差異は存在するのが通常であるとされているものと認めることができる。

しかしながら、そもそも、原告は、その主張からも明らかなとおり、海外販売子会社との間で販売価格設定を同一にして、各海外販売子会社があたかも一体の取引先であるかのように取り扱うことで、業務の簡素化、販売と生産の流れの円滑化・柔軟化を図っているというのであるから、海外子会社に対する販売価格に関する限り、取引市場間の差異を考慮に入れていないことが明らかである。

加えて、被告が指摘するとおり、平成11年9月20日付けで原告の営業サポートグループが作成した「海外向け仕切価格の相違について」と題する書面(乙23)においては、「海外子会社を除き、年間3億円以上の売上高は台湾4社とV(韓国)であり、両社で[海外代理店]売上高の約80%を占めていますが、価格競争の厳しい両市場において両社ともハーネスメーカーとしての付加価値を有していることが市場確保の原資になっています。」、「台湾市場における厳しい価格競争はすでにご説明したとおりですが、その様な中でも新製品の開発などによって製品代謝を進め利益の確保を図っています。」との各記載がされていることが認められ、これらの記載によれば、原告の本訴における主張に反して、原告の営業現場では、台湾市場における価格競争は厳しいとの認識を有していることがうかがわれるによっても、台湾、香港及びシンガポールは、韓国と並んで東アジアにおいて開放的でアクセスが極めて良いグループに分類されており、輸出はハイテク工業品やサービスにシフトし、物流コストは非常に競争的な水準にあり、輸送量は多く、複合的輸送手段がよく整備されていて、所得も高いとされている。〕。

のみならず、B社及びC社の売上総利益率は、平成8年3月期(会計年度を3月決算かつ1年間として調整計算を行った後のもの。)がそれぞれ18パーセントと17パーセント、平成9年3月期がそれぞれ31パーセントと41パーセント、平成10年3月期がそれぞれ33パーセントと34パーセント、平成11年3月期がそれぞれ25パーセントと31パーセントといずれも高く、営業利益率に限れば本件各事業年度を通じて原告の海外販売子会社8社ないし9社の中でも高位に位置していたことも明らかであって、そうであるとすれば、香港市場及びシンガポール市場がC社及びB社(商社にすぎないことは原告が繰り返し主張するとおりである。)にとって、原告の海外販売子会社が展開する他の市場にも増して厳しい競争環境であったと直ちに認めることはできない。

さらに、仮に原告が競争条件に応じて圧着端子類及びコネクタ類につき取引市場ごとに大きな価格差を付けたとしても、本件国外関連取引及び本件比較対象取引における製品が汎用品であることに加え、証拠(甲5ないし8)によれば、いずれも平成10年当時であるが、大阪空港から台北空港までの空輸便では、重量8.5キログラム(申告額18万7775円)の製品について輸送料が7860円、通関料が4000円、重量130.5キログラム(申告額165万1288円)の製品について輸送料が8万1120円、通関料が4000円、重量36.5キログラム(申告額209万6010円)の製品について輸送料が2万8315円であり、神戸港から基隆港までの船便では、重量541.9キログラム(申告額94万5518円)の製品について輸送料が148.65米ドルであったことがそれぞれ認められるところ、同様の地理的距離にある香港・シンガポール・台湾間の製品の輸送に際してもほぼ同程度の料金しか要しないとすれば、原告が取引市場間における価格差に着目した並行輸入を容易に阻止することができないであろうことも優に推認することができる。

現に、内国法人であるLは、台湾法人である「M」に対して並行的に原告製品を供給していたというのであり、台湾法人グループは、Lがダンピング的な供給価格を設定していることにより台湾内での商権がおびやかされているとして、強い危機感を原告に示していたことが認められるのである。

そうすると、同種又は類似の製品について、原告が香港・シンガポールに所在する非関連者に対し、圧着端子類及びコネクタ類の販売価格につき、台湾法人グループに対するものと比較して、通常の利益率に大きな影響が出る程度に変更することができたものと想定することは、いずれにせよ困難というべきである。

また、③(取引段階の差異)については、確かに、本件裁決は、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは、前者がハーネスメーカー向け取引であり、後者が商社向け取引であるという取引段階の違いを認めるのが相当であるとした上、その差異の調整として本件各事業年度における本件比較対象取引の粗利率から2.6パーセントを控除している。

しかしながら本件裁決は、本件比較対象取引に係る取引金額の約9割を占めるD社及びI社がハーネスメーカーであり、H社もおそらくハーネスメーカーであると考えられる以上、台湾法人グループの他の法人の業態は必ずしも明らかではないものの、これらは全体としてハーネスメーカーと判断すべきであるとしたものと認められるところ、本訴においては、少なくともH社が商社であることについて当事者間に争いがなく、アメリカの信用調査会社であるW社による平成11年8月31日付けの報告書にも、同社の事業内容は「端子の卸売業」であり、従業員数は10人であるとの記載がある一方、ハーネスメーカーであるD社やI社は同時期において工員を中心に100人以上の従業員を雇用していたことが認められる。

そうであるとすれば、原告は、いずれも台湾法人グループに属する商社(H社)とハーネスメーカーの双方に対し、ほぼ同一の内容である本件価格表に基づいて圧着端子類及びコネクタ類に属する製品を販売していたことが明らかである。

加えて、本件比較対象取引における売手の機能に着目すれば、原告が台湾法人グループ各社に販売している製品はいずれも同種又は類似のものであったのは前記のとおりであり、被告が指摘するとおり、原告はいずれの取引においても製造卸として位置付けられることが明らかであるから、本件国外関連取引と本件比較対象取引において、売手の機能にも差異はないということができる。

もっとも、上記③の点につき、原告は、商社に対する卸は、需要が量的・時期的・納期限の上で一定しており、計画的な出荷が可能であるのに対し、メーカーに対する卸は、これらがいずれも不安定であって、売手は買手からの臨機応変な要求に柔軟に応じるという商社的機能をも要求される上、商社は強い情報力・営業力を有し、市場における発言力も強いことから、製造・供給業者の立場とすれば、返品リスク等を心配することなく大量に納品することができ、新商品開発や事業計画の立案等においても極めて有益であるとのメリットがある旨主張するが、原告の主張する上記の諸点は、実質的にはいずれも買手の機能の差異に着目したものであって、利益率に対する影響としては、取引条件及び取引数量の差異として位置付けられるべきものと解される。

しかるところ、確かに、原告が主張するような事情は、一般的には、利益率に重大な影響を与える差異に当たる可能性がある。

しかしながら、原告においては、遅くとも平成9年4月1日以降、コネクタ類を拡販する目的で海外における技術情報を収集し、あるいは広告宣伝をするに当たり、各海外販売子会社から協力を受けているとして、日本から派遣された技術部員の給与・家賃・出張費・接待費・車両費・携帯電話代等及び技術部門の事務所の家賃・水道光熱費・電話代等、並びにカタログ製作・雑誌等への広告・展示会への出店費用等の広告宣伝費として支出した費用の各7割を原告が負担するとの旨の契約(以下「本件費用負担契約」という。)を各海外販売子会社との間で締結していること、本件費用負担契約により、技術センターを擁するB社については技術部門経費と広告宣伝費の双方、C社についても広告宣伝費に関し原告からの費用負担を受けており、特にB社については平成9年3月31日以前から技術部門経費については事実上同様の費用負担を原告から受けていたことが認められる。

そうすると、少なくとも平成10年3月期及び平成11年3月期については、原告がB社及びC社との取引を通じて原告が享受し得ると主張する諸利益のうち主なものについては、本件費用負担契約に基づく費用負担を通じて既に両社に還元されているものと評価することもできるのであって、本件費用負担契約に加えて圧着端子類及びコネクタ類の両社に対する販売価格にもこの点を反映させるとすれば、両社に対する国外所得移転を二重に認めることになりかねず、妥当ではないというべきである。

他方で、前記のとおり、原告は、台湾法人グループとの取引について、平成6年7月ころから、商社であるH社及びハーネスメーカーであるI社との間でこれら両社を原告の台湾における独占的な販売代理店とする本件販売代理店契約を締結した上、同グループに属する各社の業種及び規模のいかんを問わず、ほぼ同一の内容の価格表(本件価格表)を適用した取引を行っていたというのであり、このような取引態様にかんがみると、台湾法人グループとの間の取引(本件比較対象取引)の相当部分がハーネスメーカー(D社及びI社)に係るものであったことをしんしゃくしても、本件価格表に原告が主張するような事情に係る取引条件が反映されていたと直ちに認めるのは困難である(なお、原告は、原告が台湾法人グループに独占的販売権ないし総代理権等を付与した事実はなく、本件販売代理店契約は台湾法人グループとの取引の実態に照らすとほとんど意味がないのであって、台湾法人グループに属する各社が自らの製品を販売するためにそのように喧伝しているとしても、これら各社が商社的機能を果たしている事実はない旨主張するが、内国法人であるLを通じて間接的に台湾法人である「M」に対し原告製品を供給することが本件販売代理店契約に直ちに抵触すると解することはできないから、上記事実から直ちに本件販売代理店契約がその実体を欠くものであると推認することはできず、他に原告の上記主張事実を認めるに足りる的確な証拠はない。)。

また、本件国外関連取引と本件比較対象取引との間における取引数量の差異が通常の利益率に与える影響が重大であるとまでは解し得ないことは、後記のとおりである。

したがって、本件比較対象取引と本件国外関連取引との間には、原告が主張するような重大な定性的差異は存在しないものと推認することができるというべきである。

これに対し、原告は、措置法(ママ)39条の12第7項にいう「非関連者」とは、単独の法人又は事業者を想定していると解さざるを得ない旨主張するが、その法文上の根拠は必ずしも明らかとはいえない。

確かに、原告が指摘するとおり、課税庁において比較対象取引の相手方を恣意的に選択すれば、非関連者間取引における利益率を計算上で意図的に高くすることも理論的には可能となるが、そのような場合にはこれを「通常の利益率」と認めることができないこととなるだけであって、そのような意図的な操作の危険性があるからといって、「非関連者」を単独の法人又は事業者に限定して解さなければならないまでの必要はない。

むしろ、非関連者ごとにその個別具体的な差異に由来する利益率の較差が存する場合でも、これらをまとめて比較対象取引の相手方とすることで各法人ないし事業者間に存在する上記差異が相殺されて利益率が平準化され、より適切な比較を行うことができる場合も想定し得るというべきである。

また、原告は、台湾法人グループと原告との取引は、各社ごとにその規模において10倍以上の差異がある上、ハーネスメーカーと商社とが混在しているのであって、このような様々な差異がある複数の非関連者を一体化すると、各取引におけるそれぞれの差異が錯綜して差異の調整が事実上不可能となってしまう旨主張する。

しかしながら、以上説示したところに加えて、本件比較対象取引が、本件販売代理店契約及びこれに基づくほぼ同一の内容の本件価格表に基づいて行われていたものと認められることは前記のとおりであることをも併せ考えると、独立企業間価格の算定に当たり台湾法人グループを一体として比較対象取引とするのが合理的であることは明らかというべきである。

以上によれば、本件比較対象取引は、本件国外関連取引につき原価基準法を適用するに際して、比較対象取引としての適格性を有するものと認めることができる。

大阪高裁/平成22年1月27日判決(一宮和夫裁判長)/(棄却)(確定)

控訴人は、措置法施行令39条の12第7項にいう「非関連者」は、単独の法人又は事業者を想定していると解するのが相当であり、複数と解してもよいと判断できるだけの法文上の根拠はないこと、原価基準法においても、独立価格比準法と同様に、非関連者との取引は1対1を想定しており、「非関連者」は単独の法人又は事業者であると解するのが相当であること、原価基準法における「通常の利益率」の算出に当たって、当該国外関連取引と比較対象取引との間で差異を検討するためには、当該国外関連取引がそうであるように、比較対象取引においても売手及び買手は単独の法人又は事業者であると解するのが素直であること、複数の非関連者との取引を一まとめにして独立企業間価格を算出する方法を許容すると、比較対象性の有意化を図るために行うべき個々の非関連者との取引においての調整事項が錯綜し、混濁し、調整すべき事項の存否、内容が不明確になり、当該国外関連取引との間の差異の有無、内容の検討が事実上不可能になって、比較対象取引の手法を採用する意味が失われ、税務当局が都合がよいように取引先を組み合わせて一まとめにすることが容易になり、公平・公正な移転価格税制の適用ができなくなる旨主張する。

しかしながら、措置法施行令39条の12第7項にいう「非関連者」が単独の法人又は事業者を想定していると解さなければならない法文上の根拠は見当たらないし、原価基準法が当然に非関連者との取引として1対1を想定しているということもできない上、独立企業間価格の算定を単独の非関連者との取引を基にするか、複数の非関連者との取引を一体として行うかは、いずれがより合理的であるかの問題にすぎないところ、原判決が説示するとおり、複数の非関連者をまとめて比較対象取引の相手方とすることで各法人ないし事業者に存在する差異が相殺されて利益率が平準化され、より適切な比較を行うことができることが想定し得るのであって、合理性があり、公平・公正な移転価格税制の趣旨にも何ら反するものではないというべきである。

控訴人は、本件販売代理店契約書には契約当事者の特定がないことから明らかなように、同契約書は、代理店契約を目的として作成されたものではなく、台湾法人グループに対する控訴人の売上げに応じて販売手数料の支払を約する趣旨で書面化されたものにすぎず、販売代理店契約書としての意味を有しない旨主張する。

しかしながら、本件販売代理店契約書には、注記欄に、Hグループは、下記会社で構成されるとして、D社外5社の会社名が、iグループは下記会社で構成されるとして、同会社外1社が記載され、その上で控訴人の権限を有する代表者並びにH社及びi社の各代表者が署名した契約書であって、また、この契約書の柱書部分には、「控訴人は、H及びiを次に掲げる条件の下、独占的な販売代理店として指定します。」旨が記載されていることが認められ、これによると、本件販売代理店契約は、控訴人が台湾法人グループ各社にその独占的販売権限を付与する販売代理店契約として有効に成立していると認められるものであって、上記の控訴人主張は失当である。

そして、控訴人は、このように台湾法人グループが2グループに分れていることについて、2つのグループの間では取引品目及び取引数量において無視できない差異があるから、上記の本件販売代理店契約書を根拠に両グループを一括りにして非関連者とすることはできないとして、本件比較対象取引は比較対象取引としての適格性を欠いており、台湾に所在する非関連者各社をグループ化して、これを本件国外関連取引の比較対象取引とすることは相当ではない旨主張する。

しかしながら、控訴人は、台湾法人グループ各社を台湾における独占的な販売代理店として指定した上で、取扱商品を裸圧着端子及びその他電子コネクタ製品とし、製品合計につきその最低購入額を定めるだけで、その取引規模や各社が商社かハーネスメーカーかにかかわらず、台湾法人グループ各社との間で、本件販売代理店契約及びこれに基づくほぼ同一の内容の本件価格表に基づいて取引を行っていたことに照らすと、独立企業間価格の算定に当たって、台湾法人グループ各社間に存在する差異を重視するのは相当ではなく、むしろ台湾法人グループを一体として比較対象取引とするのが、差異が相殺されて利益率が平準化され、より適切な比較を行うことができ、合理的であって、そのような取り扱いをしたとしても、税務当局が台湾に所在する非関連者各社を恣意的にグループ化したものとはいえないし、何ら公平・公正な税制の趣旨にも反するものではないというべきである。

控訴人は、移転価格税制の適用に当たり課税庁が複数の法人又は事業者をグループ化して比較対象とした場合には、当該グループ化が恣意的か否かの判断や当該グループ化を行っても「通常の利益率」について問題ないと認めることができるか否かの判断を課税庁と異なる公正中立な第三者機関が行う必要があるが、そのような第三者機関は現に存在しないから、複数の法人又は事業者をグループ化して比較の対象とすることはできない旨主張する。

しかしながら、移転価格税制の適用に当たり課税庁が複数の法人又は事業者をグループ化して比較対象とした場合に、当該グループ化が恣意的か否かの判断や当該グループ化を行っても「通常の利益率」について問題ないと認めることができるか否かの判断を課税庁と異なる公正中立な第三者機関が行う必要があるとする理由は明らかではなく、そのように解すべき根拠はない。

控訴人は、圧着端子類とコネクタ類とは、性状、構造、機能等の面からみると差異があるため、利益率が定性的に異なっているし、圧着端子類については、台湾法人グループとの取引数量とB社及びC社との取引数量とでは25.7倍から140.2倍もの開きがあり、比較の対象とはなり得ないから、圧着端子類とコネクタ類とを一括りにして、これを本件国外取引の比較対象取引とすることは相当ではない旨主張する。

しかしながら、措置法施行令39条の12第7項所定の「同種又は類似の棚卸資産」は、「国外関連取引に係る棚卸資産と性状、構造、機能等の面において同種又は類似である棚卸資産」と解されるところ〔措置法通達66の4(2)-2〕、端子及びコネクタはともに電気機械・電気器具の電流の出入口や他の電気器具につなぐ箇所を接続するための製品であり、圧着端子類及びコネクタ類に属する控訴人製品は、性状、構造、機能等の面からみて「同種又は類似の棚卸資産」に該当することは明らかである。

また、控訴人とB社及びC社との取引は、製品群の区分に関係なく行われているものであるし、控訴人と台湾法人グループとの取引も、本件販売代理店契約によれば、取扱商品を「裸圧着端子及びその他電子コネクタ製品」とし、台湾法人グループ各社が購入すべき最低購入数量もこのような製品合計額につき定められているものであることなどに照らすと、取引規模の比較は、圧着端子類及びコネクタ類の取引全体で行うべきものであり、「圧着端子類」の取引数量のみを取り上げることは、措置法施行令39条の12第7項の「同種又は類似の棚卸資産」と規定した趣旨に沿わないものであって、相当でない。

以上のとおりであり、台湾に所在する非関連者各社をグループ化し、圧着端子類・コネクタ類を一括りにして比較対象取引とすることは相当でない旨の控訴人の主張は、これを採用することができない。

控訴人は、B社及びC社向け取引は商社向け取引であり、台湾法人グループ向け取引はハーネスメーカー向け取引であることを前提とした上で、原価基準法においては、売手の機能だけでなく買手の機能も考慮すべきであり、台湾法人グループ向け価格はハーネスメーカー向けに設定された価格であって、商社であるB社、C社及びH社向け価格とは、取引段階に差異があることから異なった価格となっていること、控訴人が台湾法人グループ向け取引から受ける利益には商社が得るべき利益が包含されているから、台湾法人グループ向け取引が比較対象取引となるためには、台湾法人グループ向け取引の粗利益から商社が得るべき利益を切り出して卸売機能のみに係る粗利率を抽出する作業が必要となること、控訴人が技術情報収集や広告宣伝の費用の7割を負担しているとの全体からみれば一部にすぎない事情を過大に評価して、台湾法人グループ向け取引とB社及びC社向け取引とを同列に考えることはできないことを挙げて、本件比較対象取引と本件国外関連取引とは取引段階に差異があり、その間に重大な定性的差異が認められるから、調整が必要である旨主張する。

そして、当審において、B社及びC社が技術情報収集や広告宣伝のみならず、控訴人からの商品を取り扱う商社として、顧客管理や倉庫管理の機能を有しており、これらの機能を果たすため、人件費、賃料その他の販売管理費をまかない、かつ適正な利潤を得るだけの粗利を上げる必要があり、ハーネスメーカーへの販売価格と商社への販売価格が異なってしかるべきであるとして、子会社組織概要及び倉庫使用料一覧表等を提出する。

しかしながら、引用説示のとおり、控訴人は、本件各事業年度において、B社及びC社を含め、海外子会社に対する輸出取引に係る対価の額を原則として工場仕切価格を0.909で除した金額(おおむね工場仕切価格に10パーセントの率を乗じた利益の金額を加算した金額)として、非関連者向けに通常設定される価格とは異なった低い価格を設定しているのであって、このような価格設定は取引段階の差異を考慮して定められたものとはいえない。

また、台湾法人グループ各社は、控訴人の販売代理店として、控訴人から製品を直接輸入し、台湾市場において商社機能を果たしてきたのであるから、H社を除く台湾法人グループ各社がハーネスメーカーであるとしても、そのことをもって上記各社が商社機能を有していないとはいえず、買手の機能からみても、本件国外関連取引と本件比較対象取引との間には、B社及びC社が商社であり、台湾法人グループ各社がハーネスメーカーであるという明白な事実関係が存在するわけではない。

そして、台湾法人グループ各社向け価格は商社であるH社向け価格とほぼ同一であるから、台湾法人グループ向け価格が純然たるハーネスメーカー向けに設定された価格であると直ちにいうことはできない。

さらに、本件国外関連取引と本件比較対象取引は、ともに、メーカーである控訴人の機能に基づき、商社又はメーカーに対して行われた、いわゆる製造卸取引であり、控訴人はいずれの取引においてもメーカーとしての機能を果たしているのであるから、売手の果たす機能に差異は存しない。

このようにして、本件国外関連取引と本件比較対象取引が取引段階を異にし、その間に「通常の利益率」に影響を及ぼす客観的に明白な差異が存在するとはにわかには認め難いところ、控訴人が上記差異が存在することについて具体的な立証をしたとはいえないから、そのような差異が存在しないものと推認するのが相当である。

控訴人は、控訴人がB社及びC社に販売していた製品と台湾法人グループに販売していた製品とは、その販売単価に著しい差異があり、少量多品種で短納期の発注を不定期に行う台湾法人グループ向け単価が計画生産に基づき生産されるB社及びC社向け単価よりも廉価になるはずがないのに、そのように極めて廉価に設定されているのは、台湾法人グループ向けの出荷量が極めて少量であるがゆえに可能となった廉価設定であり、政策的なものであると推認できるから、実情に応じた仕切価格の調整が行われる必要がある旨主張する。

しかしながら、既に説示したとおり、本件比較対象取引において販売された製品は、措置法施行令39条の12第7項にいう「同種又は類似の棚卸資産」に該当すると認められるのであり、販売単価が異なることが直ちにこれを妨げる理由となるものではないし、台湾法人グループ向け単価の方が廉価となる理由は必ずしも明らかではなく、それが政策的なものであると直ちに推認することはできない。

控訴人は、控訴人T工場の1年間の生産状況に関する現実の情報量を完全忠実にデータ化し、分析することはおよそ不可能であるとした上で、本件分析報告書は会計的手法を用いて、平成11年3月期の控訴人T工場の受発注、生産、出荷等の状況を解析し、その過程において、膨大かつ複雑に相互関連しているデータ群を有意な分析を行える限度で簡素化・標準化したものであるとし、本件分析報告書に基づき、台湾法人グループとの取引における製品の製造原価は、B社及びC社との取引におけるそれと比べて、割高となっている旨主張し、当審において、作業手順書を提出するとともに、「機会原価」の概念を用いた分析方法による本件分析報告書が正当であるとして、分析調査意見書を提出する。

しかしながら、本件分析報告書は、控訴人の主張によっても、その計算の前提条件については、種々の仮定値をも織り交ぜたものであって、必ずしも実績値に基づくものではなく、原判決が説示するとおり、種々の不合理な点が存するから、到底採用できるものではないし、独立企業間価格の算定上、原価計算基準に含めないとされている「機会原価」なる概念を用いた数値が法人税法上の所得計算において何らかの意味を有する数値とはいえず、このことは上記分析調査意見書の提出があっても何ら変わるものではない。

また、当審において提出された上記作業手順書にも、受注数に一定数が加算されて製造指図がなされることや各販売部門の在庫数や販売実績を基に在庫計画が行われていることが記載されているのであって、このような在庫品が台湾法人グループに出荷されないことを認めるに足りる証拠はないし、そもそも、控訴人においては、販売先からの受注を割込生産で対応することがあるとしても、同一工場で同一製品を製造するに当たり、計画生産であるか割込生産であるかによって区別した原価計算を行っていないのであって、このことは、本訴において計画生産による場合の原価と割込生産による場合の原価を端的に立証できず、法人税法における原価計算制度の範囲外のものである「機会原価」なる概念を用いて、割込生産による製造原価への影響額を数値化しようとしていることからも明らかである。

したがって、台湾法人グループからの受注を割高な割込生産で行っているとして、これを販売価格に反映させているとする控訴人の主張は、そもそも控訴人の原価管理の実態と乖離したものであり、到底採用できない。

以上のとおりであり、控訴人の独立企業間価格算定に関する上記主張はいずれも理由がなく、本件比較対象取引と本件国外関連取引のいずれにおいても控訴人が果たしている機能に差異はなく、取引段階における差異も認められないから、控訴人主張に係る調整の必要は認められない。

以上の次第で、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。

大阪地裁 判示要旨

- 1.

- ■租税特別措置法66条の4及び同法施行令39条の12の各規定(国外関連者との取引に係る課税の特例)にかんがみると、ある法人に係る法人税の所得計算において移転価格税制を適用するに当たっては、当該法人が国外関連者との間で独立企業間価格と異なる価格によって取引を行ったことにより、結果として課税所得が減少していれば足り、法人の側で租税回避等の不当な意図を有していたか否か等は問われないものというべきである。

■原価基準法の適用において、ある独立企業間取引が比較対象取引としての適格性を有するための要件は、当該取引が、①比較されるべき国外関連取引との間、又はそれらの取引を行う企業間に存在するいかなる差異も、競争市場における通常の利益率に重大な影響を与えないものであるか、又は、②そのような差異による重大な影響を排除するために、相当程度正確な調整を行うことができるものであることが明らかである。

大阪高裁 判示要旨

- 1.

- ■独立企業間価格の算定に当たって、台湾法人グループ各社間に存在する差異を重視するのは相当でなく、むしろ台湾法人グループを一体として比較対象取引とするのが、差異が相殺されて利益率が平準化され、より適切な比較を行うことができ、合理的である。

■本件比較対象取引において販売された製品は、措置法施行令39条の12第7項にいう「同種又は類似の棚卸資産」に該当すると認められるのであり、販売単価が異なることが直ちにこれを妨げることとなるものではないし、台湾法人グループ向け単価の方が廉価となる理由は必ずしも明らかではなく、それが政策的なものであると直ちに推認することはできない。

■台湾法人グループからの受注を割高な割込生産で行っているとしても、これを販売価格に反映させているとする控訴人の主張は、そもそも控訴人の原価管理の実態と乖離したものであり、到底採用できない。

認定事実

■原告は、電気、電子接続部品の製造、販売及び輸出入等を目的とする株式会社である。

■原告は、海外における販売業務等を営む子会社を複数設立しており、本件各事業年度を通じてその株式等の100パーセントを保有しているため、原告にとってこれらの海外子会社は、措置法66条の4第1項に定める国外関連者に該当する。

■本件各事業年度における原告の海外子会社に対する製品(棚卸資産)の輸出取引には、シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に所在するB(以下「B社」という。)、及び香港(平成9年7月1日以降は中華人民共和国香港特別行政区をいう。以下同じ。)に所在するC(以下「C社」という。)に対して、原告の分類マスターにおける大分類「圧着端子・圧着スリーブ」(以下「圧着端子類」という。)並びに同じく大分類「連続端子・コンタクト」、「ハウジング」、「ソケット」、「ポスト・ヘッダー」及び「ソケット【追加】」(以下「コネクタ類」と総称する。)を販売する取引(以下「本件国外関連取引」という。)が含まれている。

■原告は、本件各事業年度において、海外子会社に対する輸出取引に係る対価の額を、原則として、実際製造原価に社内利益を加算した価格(以下「工場仕切価格」という。)を0.909で除した金額としており、おおむね、工場仕切価格に10パーセントの率を乗じた利益の金額を加算した金額としている。

■本件各事業年度において原告が行った製品(棚卸資産)の輸出取引には、台湾に所在する非関連者各社(以下「台湾法人グループ」と総称する。)に対して、圧着端子類及びコネクタ類を販売する取引(ただし、台湾法人グループ向けに開発を行った特注品に係る取引を除く。)が含まれている。

■台湾法人グループには、以下の各社が含まれている。なお、かっこ内の事業年度は、本件各事業年度のうち、当該社に対して圧着端子類及びコネクタ類を輸出した実績がある事業年度を示している。以下の各社に対して本件各事業年度において圧着端子類及びコネクタ類を販売した取引を、以下「本件比較対象取引」という。

① D(以下「D社」という。)(平成8年3月期ないし平成11年3月期)

② E(平成8年3月期、平成9年3月期及び平成11年3月期)

③ F(平成8年3月期ないし平成10年3月期)

④ G(平成8年3月期及び平成9年3月期)

⑤ H(以下「H社」というが、前記のとおり原告の非関連者である。)(平成10年3月期及び平成11年3月期)

⑥ I(以下「I社」という。)(平成8年3月期ないし平成11年3月期)オ 本件国外関連取引及び本件比較対象取引に係る各取引金額等は別表6及び7のとおりである。

■原告は、本件各事業年度の法人税の確定申告書(以下それぞれ「平成8年3月期確定申告書」などという。)を被告に提出した。

■被告は、平成11年5月31日、平成8年3月期ないし平成10年3月期の法人税の更正(以下「第1次更正処分」という。)、過少申告加算税賦課決定及び重加算税賦課決定処分(以下これら各賦課決定処分と第1次更正処分とを併せて「第1次更正処分等」という。)をした。

■なお、第1次更正処分等は移転価格税制の適用を理由として行われたものではなく、原告は、第1次更正処分等について不服申立てを行っていない。

■原告は、本件各事業年度において、海外子会社に対する製品(棚卸資産)の輸出取引につき、海外子会社から支払を受ける対価の額は、措置法66条の4第2項1号ハに定める原価基準法により算定した独立企業間価格であるとして、確定申告書の提出の際には、移転価格税制に関する法人税の申告調整を行ってはいなかった。

■被告は、平成12年6月28日、移転価格税制を適用して、別表1ないし4の各「原処分(第2次更正処分等)」欄記載のとおり、本件各事業年度の法人税の更正処分(以下「第2次更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい、第2次更正処分と併せて「第2次更正処分等」という。)を行ったところ、原告は、第2次更正処分等について、同年8月25日に被告に対する異議申立てをしたが、同年11月22日付けで異議申立てが棄却されたため、同年12月22日に審査請求をした(以下「本件審査請求」という。)。

■国税不服審判所長は、本件審査請求につき、第1次更正処分等と併せて審理し、平成16年7月5日付けで第1次更正処分等及び第2次更正処分等の各一部を取り消す旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。

■本件裁決の概要国税不服審判所長は、

① 本件比較対象取引と本件国外関連取引との間には、前者がハーネスメーカー(電線の取付けや部品の組立てなど、仕入れた部品に新たな機能を付与すること(ハーネス加工)を業とするもの。以下同じ。)向け取引であり、後者が商社向け取引であるという取引段階の違いを認めるのが相当であるとした上、本件各事業年度を通じた原告と国内ハーネスメーカー及び商社との各取引のうち、粗利率が10パーセント以下及び70パーセント以上の取引を除いたもの(以下「本件国内取引例」という。)について、原価の額と粗利率との相関関係を取引先業態別に求めたところ、原告と国内ハーネスメーカー又は商社との各取引の原価と粗利率との間には、それぞれ弱い又は中程度の負の相関関係があり、また、原価が最小の時における平均粗利率は、ハーネスメーカーが0.522、商社が0.485で開差は0.037であるが、平均原価の額が増加するに従って両取引の平均粗利率はほぼ同じように逓減していき、開差はほぼ等間隔であるという傾向が認められ、「国内取引をベースとした‥分析結果は、台湾法人グループと本件国外関連者の業態の違いに基因する取引段階による差異が存在すること及び当該差異が具体的に数量化できることを傍証するものと認められる。」とし、さらに、

② 本件比較対象取引が、その取引規模を本件国外関連取引の程度にまで拡大した場合には、その取引規模が原告の製造原価の低減にいかほど寄与しているかという点に関する評価があった上で原告の取引価格設定が行われると考えることに合理性が認められるとして、本件国内取引例のうち原価の額が5000万円未満のものを除外した上、本件各事業年度を通じた国内ハーネスメーカーと商社とを併せた取引に係る原価と粗利率との関係をみたところ、一定の対数関数が導き出された、とした。そして、国税不服審判所長は、平均原価の本件各事業年度平均は本件比較対象取引が約5億7587万円、B社との取引が約43億0692万円、C社との取引が約19億0943万円であるとした上、上記①の相関関係式に本件比較対象取引に係る上記平均原価の額を当てはめた場合の開差は0.026になるから、これを本件各事業年度における本件比較対象取引の粗利率から控除すべきである、とした(取引段階の差異の調整)。

■さらに、国税不服審判所長は、上記②の対数関数式に本件比較対象取引、B社との取引及びC社との取引に係る上記各平均原価の額を当てはめた場合の粗利率がそれぞれ0.305、0.191及び0.237となることから、本件比較対象取引の規模が本件国外関連取引のうちB社及びC社のそれぞれと同取引規模になったときの粗利率は、以下の計算のとおり37.4パーセント又は22.3パーセントそれぞれ縮減すると推認することができるから、本件各事業年度における本件比較対象取引の粗利率を上記各割合だけ縮減すべきである、とした(取引規模の差異の調整)。

■(0.305-0.191)÷0.305≒0.374(0.305-0.237)÷0.305≒0.223国税不服審判所長は、これらに加えて、販売手数料・貿易条件・ユーザンスについても差異の調整を行い、平成8年3月期、平成10年3月期及び平成11年3月期に係る第2次更正処分等の一部、並びに平成9年3月期に係る第1次更正処分の一部及び第2次更正処分の全部、並びに平成12年6月28日付け過少申告加算税賦課決定処分の全部及び平成11年5月31日付け過少申告加算税賦課決定処分の一部をそれぞれ取り消す旨の本件裁決をした。

■本訴で被告が主張する原告の本件各事業年度に係る法人税額等の計算過程

■平成8年3月期

(ア) 所得金額

110億0131万7020円

上記金額は、次のa及びbの金額を合計した金額である。

a 第1次更正処分における所得金額

98億8725万4347円

b 所得金額に加算すべき金額

11億1406万2673円

措置法66条の4第1項に定める国外関連取引につき、原告がB社及びC社から支払を受けた対価の額と独立企業間価格との差額である。

(イ) 所得金額に対する法人税額

41億2473万3875円

上記金額は、上記(ア)の所得金額(国税通則法(以下「通則法」という。)118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)に法人税法66条1項及び2項(ただし、平成10年法律第24号による改正前のもの。以下イ及びウにおいても同じ。)に規定する税率を乗じる方法(すなわち、年800万円以下の金額に税率100分の28を乗じて計算した金額に、年800万円を超過した金額に税率100分の37.5を乗じて計算した金額を加算する。)により計算した金額である。

(ウ) 法人税額の特別控除額

3342万3362円

上記金額は、平成8年3月期確定申告書の「法人税の特別控除額」欄に記載された金額である。

(エ) 法人税額から控除される所得税額

6747万1599円

上記金額は、平成8年3月期確定申告書の「控除税額」欄に記載された金額である。

(オ) 納付すべき法人税額

40億2383万8900円

上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)及び国の金額を差し引いた金額(通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)である。

(カ) 第1次更正処分における法人税額

36億0606万5200円

(キ) 差引納付すべき法人税額

4億1777万3700円

(ク) 過少申告加算税額

4177万7000円

上記金額は、(キ)記載の金額を基礎として、通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた4億1777万円に対して、同法65条1項の規定を適用し、100分の10の割合を乗じて算定した金額である。

■平成9年3月期

(ア) 所得金額

97億6318万6797円

上記金額は、次のa及びbの金額を合計し、cの金額を控除した金額である。

a 第1次更正処分における所得金額

97億2044万4430円

b 所得金額に加算すべき金額

1億7642万9807円

措置法66条の4第1項に定める国外関連取引につき、原告がB社及びC社から支払を受けた対価の額と独立企業間価格との差額である。

c 事業税の損金算入額

1億3368万7440円

当事業年度の損金の額に算入された、被告主張額による所得金額の増加に伴う平成8年3月期の未納事業税額である。

(イ) 所得金額に対する法人税額

36億6043万4750円上記金額は、上記(ア)の所得金額(通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)に法人税法66条1項及び2項に規定する税率を乗じる方法により計算した金額である。

(ウ) 法人税額の特別控除額

8307万0138円上記金額は、平成9年3月期確定申告書の「法人税の特別控除額」欄に記載された金額である。

(エ) 法人税額から控除される所得税額

1億8250万9373円上記金額は、平成9年3月期確定申告書の「控除税額」欄に記載された金額である。

(オ) 納付すべき法人税額

33億9485万5200円上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)及び(エ)の金額を差し引いた金額(通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)である。

(カ) 第1次更正処分における法人税額

33億7882万6900円

(キ) 差引納付すべき法人税額

1602万8300円

(ク) 過少申告加算税額

712万4000円上記金額は、(キ)記載の金額及び第1次更正処分に基づく過少申告加算税の対象税額5522万4000円を基礎として、それぞれについて通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた後に合算した金額である7124万円に対して、同法65条1項の規定を適用し、100分の10の割合を乗じて算定した金額である。

■平成10年3月期

(ア) 所得金額

93億0723万7362円

上記金額は、次のa及びbの金額を合計し、cの金額を控除した金額である。

a 第1次更正処分における所得金額

84億9427万0541円

b 所得金額に加算すべき金額

8億1809万5861円

措置法66条の4第1項に定める国外関連取引につき、原告がB社及びC社から支払を受けた対価の額と独立企業間価格との差額である。

c 事業税の損金算入額

512万9040円

当事業年度の損金の額に算入された、被告主張額による所得金額の増加に伴う平成10年3月期の未納事業税額である。

(イ) 所得金額に対する法人税額

34億8945万3875円

上記金額は、上記(ア)の所得金額(通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)に法人税法66条1項及び2項に規定する税率を乗じる方法により計算した金額である。

(ウ) 法人税額の特別控除額

8607万0780円上記金額は、平成10年3月期確定申告書の「法人税の特別控除額」欄に記載された金額である。

(エ) 法人税額から控除される所得税額

8855万9102円上記金額は、次のaの金額からbの金額を控除した金額である。

a 第1次更正処分における法人税額から控除される所得税額等

8856万8382円

b 法人税額から控除される外国法人税額の減少額

9280円平成10年3月期における被告の主張する原告の所得金額及び法人税額等に基づき、当事業年度に控除できる外国税額を計算することにより減少することとなる外国法人税額の金額である。

(オ) 納付すべき法人税額

33億1482万3900円上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)及び(エ)の金額を差し引いた金額(通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)である。

(カ) 第1次更正処分における法人税額

30億0995万2000円

(キ) 差引納付すべき法人税額

3億0487万1900円

(ク) 過少申告加算税額

3048万7000円上記金額は、(キ)記載の金額を基礎として、通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた3億0487万円に対して、同法65条1項の規定を適用し、100分の10の割合を乗じて算定した金額である。

■平成11年3月期

(ア) 所得金額

80億4929万0848円

上記金額は、次のa及びbの金額を合計し、cの金額を控除した金額である。

a 申告所得金額

73億4674万5158円

b 所得金額に加算すべき金額

8億0010万1610円措置法66条の4第1項に定める国外関連取引につき、原告がB社及びC社から支払を受けた対価の額と独立企業間価格との差額である。

c 事業税の損金算入額

9755万5920円当事業年度の損金の額に算入された、被告主張額による所得金額の増加に伴う平成11年3月期の未納事業税額である。

(イ) 所得金額に対する法人税額

27億7624万5050円

上記金額は、上記(ア)の所得金額(通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)に法人税法66条1項及び2項に規定する税率を乗じる方法(すなわち、年800万円以下の金額に税率100分の25を乗じて計算した金額に、年800万円を超過した金額に税率100分の34.5を乗じて計算した金額を加算する。)により計算した金額である。

(ウ) 法人税額の特別控除額

1億2129万7696円

上記金額は、平成11年3月期確定申告書の「法人税の特別控除額」欄に記載された金額である。

(エ) 法人税額から控除される所得税額

3988万0711円

上記金額は、平成11年3月期確定申告書の「控除税額」欄に記載された金額である。

(オ) 納付すべき法人税額

26億1506万6600円

上記金額は、上記(イ)の金額から上記(ウ)及び(エ)の金額を差し引いた金額(通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)である。

(カ) 確定申告における法人税額

23億7268万8600円

(キ) 差引納付すべき法人税額

2億4237万8000円

(ク) 過少申告加算税額

2423万7000円上記金額は、(キ)記載の金額を基礎として、通則法118条3項の規定により1万円未満の端数を切り捨てた2億4273万円に対して、同法65条1項の規定を適用し、100分の10の割合を乗じて算定した金額である。

(補足)圧着端子事件とは

取引の概要

■電気、電子接続部品の製造、販売及び輸出入を業とする原告(日本圧着端子製造(株))は、シンガポールと香港に販売子会社であるB社とC社をそれぞれ設立し、自社製品である圧着端子を両者に販売していた。

■課税庁は、原告の1996年3月期から1999年3月期までの4事業年度につき、B社、C社への圧着端子類の販売価格が独立企業間価格に満たないとして、原告が圧着端子類を非関連の台湾法人グループに販売した取引を比較対象取引とし、原価基準法を用いて移転価格課税処分を行った。

■この移転価格課税処分を不服として、原告が不服申立てを行い出訴したのが当事案である。なお、課税処分は、国税不服審判所長により一部取り消された。本件課税処分で原告に生じた追徴税額は本税と加算税合わせて約10億8,500万円であった。

所得移転の蓋然性の調査の必要性

■原告は、移転価格税制を適用するに当たっては、まず調査対象となる法人において海外への所得移転の蓋然性があるか否かを調査し、そのような蓋然性が認められるために移転価格税制を適用すべきであるとの判断がなされて初めて独立企業間価格の算定に進むという手順が採られるべきであると主張した。

■大阪地裁は、これに対し、「ある法人に係る法人税の所得計算において移転価格税制を適用するに当たっては、当該法人が国外関連者との間で独立企業間価格と異なる価格によって取引を行ったことにより、結果として課税所得が減少していれば足り、法人の側で租税回避等の不当な意図を有していたか否か等は問われない」とし、納税者の主張を斥けた。

■そして、当該法人と、国外関連者との間の取引価格が所与のものとして既に与えられている以上、その価格が当該取引にかかる独立企業間価格と異なるか否かは、措置法66条の4が定めるいずれかの方法で独立企業間価格を算出することを通じてのみ判断することができるのであって、他に、独立企業間価格の算定を行うに先立って、何らかの手続の履践ないし要件の充足の確認を課税庁に義務づける趣旨の規定は措置法その他にも見当たらない」とし、原告の主張を斥けた。

編集者コメント

経営戦略から導き出された取引価格と移転価格税制

■原告は、B社、C社を含む海外販売会社との間で一括受注システムを採用し、商品生産の安定化システムを確立することより、会社全体の稼働率を上昇させ、コストを最低限まで切り詰めて海外子会社への供給価格を低価格に設定し、市場競争力を高め、販売量の最大化による国内利益の最大化を実現しているのであり、本件国外関連者取引に係る価格は、原告の経営戦略から合理的に導き出されるものであるので、このような価格こそが独立企業間価格であると主張した。

■これに対し、裁判所は、「本件国外関連取引は、関連者間における取引であるから、その価格設定をいかに原告にとっての経済的合理性があるとしても、それが独立企業間価格と言えないことはもとより、当該価格が原告にとって経済的合理性を有する理由が、正に当該取引が関連者取引であるがゆえであると言うのであれば、そのような価格はいずれにせよ、自由競争市場において同一又は類似の条件の下に同様の取引が非関連者間で行われた場合の価格と解する余地はないというべきである」と判示し、原告の主張を斥けた。大阪高裁も、原審を支持し、納税者は上告せず、控訴審で確定となった。

■本事案において、原告は、本件取引の価格設定は原告の経営戦略から合理的に導き出されるものであると主張したが、裁判所は、移転価格税制は、国外関連取引における価格が、独立企業間価格と異なっていることを要件として適用されるものであり、経済的合理性の有無は要件ではないとした。

■この点、移転価格税制と一般的租税回避否認規定の違いを顕著に示すものではないだろうか。仮に、原告に、海外への所得移転の意図が一切無く、利益最大化の経営戦略の観点からB社、C社への販売価格を非関連取引での価格より低く設定したものであっても、移転価格税制の適用は免れない。多国籍企業グループは、グループ全体の利益を最大化するために、経済的に合理的な判断に基づき、グループ内取引の価格を設定し、グループ内の一の企業から他の企業に所得を移転する事が出来る。移転価格税制は、このような恣意的な価格設定や所得移転を、「非関連の第三者間であればどのような取引を行ったか」という基準により防止しようとするものであり、多国籍企業グループ全体としての経済的合理性の有無は判断基準とならない。

重要概念/TPG

1979年TPG(第1段階)

■ここでは、TPGの発展の歴史を概観する。TPGとは、OECD移転価格ガイドラインのことであり、OECD(経済協力開発機構)の租税委員会が策定する、納税者と税務当局との双方に向けられた移転価格税制に関する国際的な指針であり、正式名称は「Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations(「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針」)」である。

■1946年に国際連盟が解散し、その組織の多くが国際連合に引き継がれ、1963年にはOECDによる租税条約草案が公表され、1977年にモデル租税条約として成立した。その間、米国で1968年財務省規則が制定され、ここでCUP法を始め基本3法の考え方が示された。OECDモデル租税条約は1977年に成立し、1979年に移転価格についての最初のガイドラインが示されたが、これがALP(Arm's Length Principle)の第1段階であり、米国の1968年税務省規則がOECDの1979年TPGの基礎となっている。この1979年TPGは、ALPについて、実際に存在する比較対象取引に基づき企業間価格を算定しようとするものであり、経験的なもの(empirical)であった。

1995年TPG(第2段階)

■次の第2段階では、米国における1986年のIRC486条の改正でALPの意義が修正されることに始まった。米国は、IRC486条の1986年の改正で、所得相応性基準を導入したが、比較対象取引を見いだすことが困難な状況に直面し、1988年に移転価格白書を公表し、1994年の規則で、CPM(利益比準法)と利益分割法を採用し、また最適方法ルールを採用したのである。

■OECDの1995年TPGは、この米国での修正に対抗するものであり、なお基本三法の優先適用を明らかにするもので、特にCPMの採用に対する懸念から改定されたものであった。このように、1955年TPGは、基本三法の優先適用を示し、その他の方法は、基本三法が適用できない場合に限って適用できる、としている。そして、その他の方法としては、利益分割法とTNMM(取引単位営業利益法)が規定されている。米国の財務省規則が採用しているCPMについては、TNMMと整合的である限り受け入れられるとしている。もっとも、1995年TPGは、TNMMについて、「納税者が1つの関連取引」と規定しながら、その括弧書きで「又は、第一章の原則に基づいて一括されるのが適当である複数の取引」も含むとし、いわゆる取引の「bunding(束ねる)」を認めている。すなわち、TNMMといえども、公開情報から取引単位の営業利益率を算定することが困難である場合には、セグメント単位に営業利益率の採用(bunding)を認めており、実際上は、CPMとそれほど違いはなかったと考えられている。

2010年TPG(第3段階)

■ベストメソッドルール

このような経緯があったが、OECDも2010年TPGでベストメソッドルールを採用した。そこで、我が国も、これに合わせて、2011年の措置法66条の4の改正で、ベストメソッドルールを採用するに至った。

■仮定的ALP

2010年TPGは、比較対象取引を見いだすことが困難な場合であっても、ALPが否定されるのではなく、関係者が置かれているのと同様の状況に独立当事者を置いたと仮定した場合にどのような取引となるかとの仮定的ALPを導入した。このような仮定的ALPの考え方は、2010年TPGで新たに第9章に加えられた事業再編についての議論で発展したものと考えられる。すなわち、2010年TPGは、グローバルなビジネスモデルの展開を行うための事業再編については、比較対象取引を見いだすことが困難な場合がありうることを想定したものである。

2017年、2022年TPG

■2017年TPGは、BEPSプロジェクトに沿っており、価値創造(value creation)の考え方を取り込んでいる。具体的には、移転価格税制の場合、無形資産の関係する取引において、必ずしも法的所有権がなく、無形資産の開発等の機能が、価値を創造しているとの考えで、このような機能を行っているものに利益を配分すべきであるというのが基本的な考え方である。なお、2017年TPGは、この開発等について、英語で「DEMPE機能」と略称している。DEMPE機能とはDevelopment(開発)、Enhancement(価値向上)、Maintenance(維持)、Protection(保護)、Exploitation(活用)の頭文字である。2022年TPGは、2017年TPGにOECDから刊行された3つの報告書を組み込んだもので、①2018年(HTVI(評価が困難な無形資産))、②同年(取引単位利益分割法に関するガイダンス)、③2020年(金融取引ガイダンス)であり、いずれも2022年TPGに組み込まれている。

■ところで、ALPの考え方の進化は、BEPSプロジェクトを反映している。OECDは、BEPSが問題となるまでは、モデル租税条約を作成するなどして、二重課税の排除に取り組んできたが、多国籍企業グループが、各国の課税の強化を逃れるため、様々な二重非課税の状態を作出するATP(Aggressive Tax Planning)を行うようになった。

■そこで、OECDは2012年6月に、このようなBEPSへの対応策として、①多国籍企業は価値が創造されるところで適正に納税すべきとの国際課税の原則の再構築、②各国政府・多国籍企業の活動に関する透明性の向上、③課税の予測可能性、不確実性の排除という3つの柱で構成される対抗策を提案した。

■OECDのBEPSプロジェクトは、15の行動計画から成っているが、そのうち、①~⑩が上記の①に間するものであり、行動計画⑪~⑬が上記の②に関するもの、そして行動計画⑭⑮が上記の③の柱に対応する内容となっている。このように、OECDが中心となってBEPSプロジェクトを立ち上げる、国際的に協調して税源浸食に対抗していくというムードが世界的に高まっている。

2017年、2022年TPGは無形資産への配慮重視

■そして、BEPSプロジェクトの成果として、移転価格税制については、2017年TPGが公表されたのである。この2017年TPGの具体的な内容としては、第一に、移転価格税制を適用するに当たり、描写分析ということで契約分析だけにとどまらず、機能分析やリスク分析と言った経済的実質の視点からの分析を重視することに特徴があり、第二に、無形資産への配慮を重視していると言う点がある。

■このようなBEPSプロジェクトは、主にALPを対象とするものであり、移転価格税制で対象となる取引には、無形資産をタックスヘイブン国の関連会社に移転して使用料を支払う等の態様もあり、ATPの対象となる取引も含まれている。そこでATPへの対応を巡って移転価格税制と租税回避否認規定との関係が重要となってくる。

■TPGの進化については、数回に分けて紹介していくため、今後もチェックしてみていただけると幸いである。

併せて読みたい/エスコ事件

シークレット・コンパラブルを用いた推定課税(東京高裁平25年3月14日)

■内国法人である原告が、香港の国外関連者からパチスロメーカー向けコインホッパー用小型モーターを購入していたところ、課税庁が、原告の購入価格は独立企業間価格を超えているとして、シークレット・コンパラブルを用いて推定課税により課税した事案。

■原告は、シークレット・コンパラブルを用いることの違法性及び推定課税において比較対象取引として関連者間取引を用いることの違法性を主張したが、東京地裁は「租特法66条の4第9項は、推定課税を行う際に、税務当局の職員が同種事業類似法人に対する質問検査権を行使することを認めているところ、このことは、この質問検査権で得られた情報を推定課税において用いることが前提とされていると解するのが相当である。他方、これらの企業は、納税者とは関係のない第三者であることからすれば、その事業内容や財務状況等の詳細について、税務当局の職員が守秘義務を負っていることは当然である。これらによれば、租特法は、税務当局がその事業内容や財務状況等について開示することができない同種事業類似法人を用いて推定課税をすることを予定しているというべきである」として納税者の主張を斥けた。東京高裁も原審を支持し、上告は棄却され、納税者敗訴で確定。