ワールドファミリー事件

目次

ディズニー・キャラクターの知名度は他取引と再調整不可

概要

移転価格税制において、比較対象取引と検証対象取引との必要な再調整ができない場合には、比較対象取引の売上総利益率に基づいて独立企業間価格を算定することはできないとされた事例

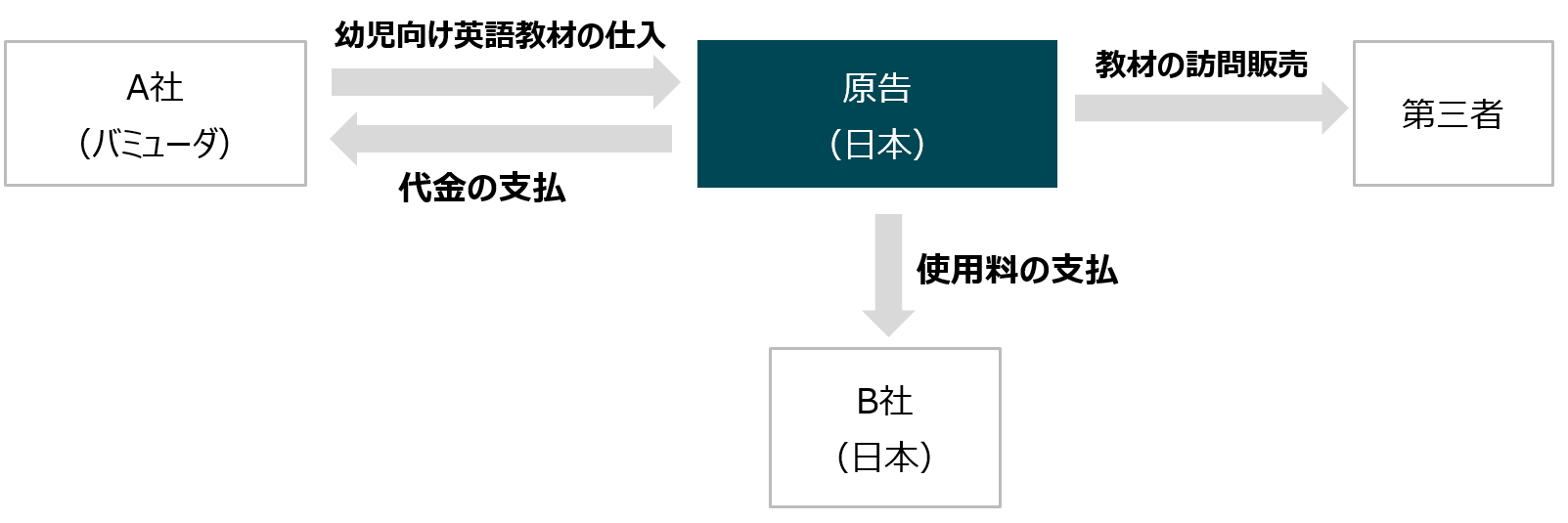

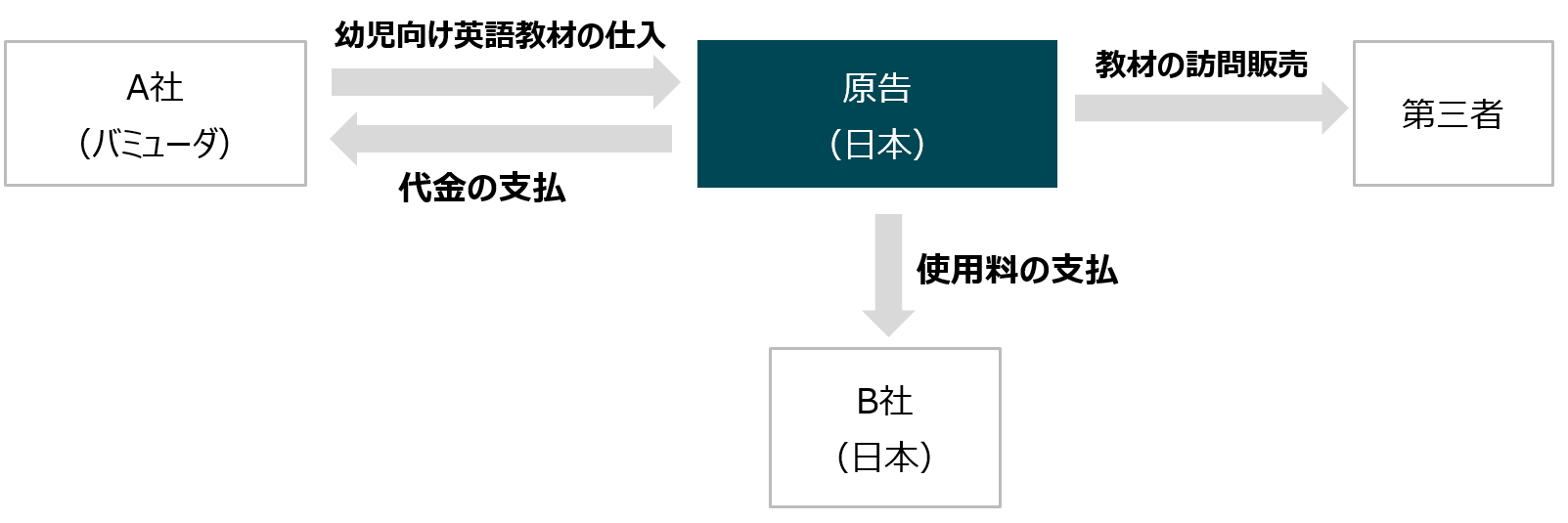

相関図

概要

- ■概要

- ■内国法人である原告が、国外関連者からディズニー・キャラクターを用いた幼児向け英語教材を仕入れて訪問販売する取引を行っていたところ、課税庁が、原告が当該国外関連者が支払う購入金額が独立企業間価格を上回っているとして、再販売価格基準法を用いて移転価格課税処分を行った。

■原告が、課税庁が選定した比較対象取引が不適切であること、差異の調整が適切に行われていないことなどを主張したところ、第一審の東京地裁は、比較対象取引との差異の調整が十分でないとして、課税処分を取り消した。国側は控訴せず、納税者勝訴で確定。 - ■裁判所

- 東京地方裁判所 平成29年4月11日判決(林俊之裁判長)(認容)(確定)(納税者勝訴)

争点

課税庁が選定した比較対象取引に比較可能性はあるか。差異の調整は適切に行われているか。

判決

東京地方裁判所

→納税者勝訴

移転価格税制と再販売価格基準法

■企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定すれば、一方の利益を他方に移転することが可能となる。

■ 移転価格税制は、このような海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、海外の関連企業との取引が、通常の取引価格(独立企業間価格)で行われたものとみなして所得を計算し、課税する制度。

■ わが国の独立企業間価格の算定方法は、OECD移転価格ガイドライン(注)において国際的に認められた方法に沿った次のようなものとなっている。

①基本3法

独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price Method:CUP法)

再販売価格基準法(Resale Price Method:RP法)

原価基準法(Cost Plus Method:CP法)

②その他の方法

利益分割法(Profit Split Method:PS法)

比較利益分割法

寄与度利益分割法

残余利益分割法

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)

取引単位営業利益法(Transactional Net Margin Method:TNMM法)

(注)OECD移転価格ガイドラインは、適切に各国の課税権を配分し、二重課税を回避することを目的として作成されたものである。具体的には、移転価格の算定方法及び移転価格課税問題の解決方法を示し、税務当局間又は税務当局と多国籍企業との間の紛争を最小化し、企業活動の円滑化に資することを意図している。

■再販売価格基準法(RP法:Release Price Method)

再販売基準法は、基本3法の1つの方法である。

買い手側がその棚卸資産を非関連者に販売した場合のその販売価格から通常の利潤の額(売上総利益)を控除した金額をもって独立企業間価格とする方法。この方法の場合には、①調整対象企業と比較対象企業との間の機能(広告宣伝活動等)による調整が難しい、②課税庁が比較対象企業を調査して得られた財務情報について、課税庁に守秘義務が課されているため、納税者や第三者に当該情報を開示出来ず、納税者に十分な反論の機会が与えられていない、という問題が指摘されている。

キーワード

■キーワード

移転価格税制、独立企業間価格、OECDガイドライン、移転価格事務運営指針、国外関連者、子供向け英語学習教材、差異調整、再販売価格基準法、恣意の抑制、知名度、同種又は類似の棚卸資産、比較対象取引、ロイヤリティ

■重要概念

TPG

東京地裁/両者の主張

納税者の主張

提出されている証拠を前提として、本件各比較対象取引とH取引について、再販売価格基準法における比較対象性に関する旧措置法通達66の4(2)-3において例示された12の要素(①棚卸資産の種類、役務の内容等、②取引段階、③取引数量、④契約条件、⑤取引時期、⑥売手又は買手の果たす機能、⑦売手又は買手の負担するリスク、⑧売手又は買手の使用する無形資産、⑨売手又は買手の事業戦略、⑩売手又は買手の市場参入時期、⑪政府の規制、⑫市場の状況)により比較対象性の検討(12のテスト)を行うと、両者の間には棚卸資産の種類等、取引段階、取引数量、契約条件、機能、負担するリスク、使用する無形資産、事業戦略、政府による規制、市場において明らかに差異があるから、本件各比較対象取引はH取引との比較対象性を認めることができない。

すなわち、①Hは、Sと一体として提供されるべき製品であり、かつ、極めて価値の高いK・キャラクター等のJ社が保有する無形資産のコンテンツが組み込まれ、高額のロイヤリティの支払がされている高品質かつ高額な商品であるのに対し、本件各比較対象取引に係る棚卸資産については、その販売価格のみならず、キャラクターの使用自体が不明であり、そもそも、学習教材なのかも明らかでなく、棚卸資産の種類等が類似しているとはいえない。

②H取引が小売であるのに対し、本件各比較対象取引は、マルチ商法であるか、そうでないとしても、実質的にマルチ商法であり、マルチ商法では、外交員は、時には自ら商品を費消する消費者であり、同時に次の外交員を勧誘して商品を購入させる者でもあるから、本件各比較対象取引は小売でもあるが、卸売でもあるということになり、取引段階に差異がある。

③H取引の売上高は、■■■円から■■■■円近くであるのに対し、本件各比較対象取引の売上高は3社の取引の合計で■■■円以上という程度であり、売上規模(取引数量)に大きな差異がある。

④H取引と本件各比較対象取引の間には、商品の保証期間、返品条件、危険負担、瑕疵担保条項、解除条項、守秘義務規定、アフターサービス、準拠法、法定地、さらに、H取引の棚卸資産の仕入れである本件国外関連取引は輸入取引であるため、運賃、保険料、通関手数料その他の費用が原価に含まれているという取引条件における差異がある。

⑤H取引と本件各比較対象取引は、取引時期が同じであるのか不明である。

⑥H取引が通常の小売取引であるのに対し、本件各比較対象取引はマルチ商法であるか、そうでないとしても、実質的にマルチ商法であり、商品の販売方法や商品開発等の売手の果たす機能において差異がある。

⑦H取引は、保有在庫が極めて限定的であり、多額の販売経費を支出する必要もなく、顧客から不良品として商品の返品があった場合、原告が■■■から商品受領後1年間は全品■■■に返品可能であり、Hに関して何らかの法的責任が発生しても、同期間は契約上その責任は全て■■■に追及することが可能であるのに対し、本件各比較対象取引では、一定の量の商品を仕入在庫として抱えており、製品保証等は全く不明であり、H取引と本件各比較対象取引では、売手の負担するリスクにおいて差異がある。

⑧Hには無形資産として世界的に著名なブランドであるK・キャラクター等が使用されているのに対し、本件各比較対象取引に係る棚卸資産には、仮にキャラクターが使用されているとしても、ロイヤリティの支払も明らかでないようなものであり、印刷物についてのみ登場する価値の低いものである可能性が高いものと推測されるから、原告と本件各比較対象法人では、使用する無形資産に大きな差異があり、この差異は、単に本件各比較対象法人に係る売上総利益率にH取引に係るロイヤリティ割合を加算するという方法では調整することができない。

⑨H取引の顧客は、HとSが組み合わされたWメソッドを理解し、高額な支出を行う裕福かつ教育熱心な家庭に限定されるのであり、原告はこのような特殊な市場において商品を販売するため、他に類を見ないキャラクターや高度なマニュアル及び熟練した外交員等を用いているのに対し、本件各比較対象取引はマルチ商法であるか、実質的にマルチ商法であり、原告と本件各比較対象法人では、事業戦略に差異がある。

⑩原告は、昭和52年に日本において事業展開を開始したが、本件各比較対象法人の参入時期等は不明であるから、原告と本件各比較対象法人では、市場参入時期に差異がないかは明らかでない。

⑪H取引とは異なり、本件各比較対象取引は、マルチ商法であるか、そうでないとしても、実質的にマルチ商法であり、特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)33条の規定する連鎖販売取引の規制を受けるから、H取引と本件各比較対象取引とでは、政府の規制に差異がある。

⑫H取引は、極めて高額な商品を、相当な規模で、日本全国という市場で販売する取引であるのに対し、本件各比較対象取引は、マルチ商法であるか、そうでないとしても、実質的にマルチ商法であり、3社の合計で■■■円以上という小規模なものであるから、H取引と本件各比較対象取引とでは、市場の状況に差異がある。

国税庁の主張

本件各比較対象取引は、次のとおり、旧措置法通達66の4(2)-3において例示された再販売価格基準法における比較対象取引の比較対象性に関する12の要素において、H取引に類似しており、かつ、H取引と本件各比較対象取引との間の再販売者の果たす機能その他における差異については、その差異により生ずる割合につき必要な調整ができるから、H取引との関係で比較対象性を有している。

すなわち、①H取引及び本件各比較対象取引で販売される棚卸資産は、学習目的や対象年代によって、その構成内容に若干の相違はあるものの、いずれも子供向けの教材であり、その商品構成も類似している。

②H取引及び本件各比較対象取引における棚卸資産の販売形態は、いずれも一般消費者に対する訪問販売(小売)である。

③本件各比較対象取引の売上規模(取引数量)は、H取引に係る売上規模(取引数量)と比較すると違いがあるものの、H取引や本件各比較対象取引ような(ママ)非消耗性商品の訪問販売業の利益構造や固定費が小さいという性格からすると、必ずしも売上規模の増大に伴って売上総利益率が減少するという相関関係があるとはいえないから、売上規模(取引数量)における差異は通常の利益率の算定に影響を及ぼすようなものではない。

④H取引と本件各比較対象取引との間には、棚卸資産の仕入代金の支払猶予期間に差異があり、これにより仕入代金の資金調達に係る金利相当額の負担に差が生じているところ、この差異により生ずる売上総利益率の差は合理的に調整することができる。

⑤H取引と本件各比較対象取引との間には、取引時期に関して通常の利益率の算定に影響を及ぼすような差異はない。

⑥原告及び本件各比較対象法人は、いずれも製造機能を有しておらず、この点において両者の間に売手の果たす機能に関して通常の利益率の算定に影響を及ぼすような差異はないものの、一方で、訪問販売の販売形態においては、外交員報酬、広告宣伝に係る費用及び販売促進に係る費用が顧客獲得のために必要な費用となり、その支出における差異は通常の利益率の算定に影響を及ぼすものと認められるところ、この差異により生ずる売上総利益率の差は販売経費率の差によって合理的に調整することができる。

⑦原告と本件各比較対象法人は、いずれも商品を仕入れて販売しているため、同じように在庫リスクを負担しており、また、H取引は輸入取引であるものの、その輸入代金は円建てで決済されており、為替リスクを負担していないから、両者の間に売手の負担するリスクにおける差異はない。

⑧原告と本件各比較対象法人が使用する無形資産には差異があるものの、H取引に使用するキャラクターにおける差異によって生ずる売上総利益率の差はH取引に係るロイヤリティ割合の差により、顧客リストにおける差異によって生ずる売上総利益率の差は広告宣伝費(マーケティング費)の割合の差により、いずれも合理的に調整することができる。

⑨原告と本件各比較対象法人との間には、その事業戦略に関して通常の利益率の算定に影響を及ぼすような差異はなく、市場開拓に関連する広告宣伝及びマーケティングの費用における差異については、この差異により生ずる売上総利益率の差を販売経費率によって調整することができる。

⑩H取引と本件各比較対象取引との間には、市場参入時期において通常の利益率の算定に影響を及ぼすような差異はない。

⑪H取引と本件各比較対象取引との間には、政府の規制において売上総利益率に差を生ずるような差異はない。

⑫原告と本件各比較対象法人との間には、市場の状況において通常の利益率の算定に影響を及ぼすような差異はない。

両者の主張まとめ

- 国税庁

- ■H取引と本件各比較対象取引との間は、比較対象性を有している。

商品構成、棚卸資産の販売形態、売手の負担するリスク、等に差異はない。

無形資産の差異は、顧客リストにおける差異によって生ずる売上総利益率の差は広告宣伝費(マーケティング費)の割合の差により、いずれも合理的に調整可能である。 - 納税者の主張

- ■Hには無形資産として世界的に著名なブランドであるK・キャラクター等が使用されているのに対し、本件各比較対象取引に係る棚卸資産には、仮にキャラクターが使用されているとしても、ロイヤリティの支払も明らかでないようなものである。原告と本件各比較対象法人では、使用する無形資産に大きな差異があり、調整することができない。

関連する条文

租税特別措置法

第66条の4(国外関連者との取引に係る課税の特例)

※平成10年8月期から平成13年8月期までについては平成13年法律第7号による改正前のもの、平成14年8月期については平成14年法律第79号による改正前のもの、平成15年8月期については平成16年法律第14号による改正前のもの。

租税特別措置法施行令

東京地裁/平成29年4月11日判決(林俊之裁判長)/(認容)(確定)(納税者勝訴)

再販売価格基準法原処分行政庁は、本件国外関連取引について、措置法66条の4第2項1号ロの規定する再販売価格基準法によって独立企業間価格を算定し、これを本件国外関連取引における対価の額(本件支払対価の額)が超えているとして、本件各更正処分を行っているところ、再販売価格基準法は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者から購入した者(再販売者)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引に係る売上総利益率(当該再販売者の売上総利益の額、すなわち、当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額の当該収入金額の合計額に対する割合)を通常の利益率として(措置法施行令39条の12第6項)、この売上総利益に係る利益率に基づいて算定された価格、すなわち、国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(再販売価格)から通常の利潤の額(当該再販売価格に上記通常の利益率を乗じて計算した金額)を控除して計算した金額をもって独立企業間価格とする算定方法であり(措置法66条の4第2項1号ロ)、比較対象取引と、当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが、再販売者(売手)の果たす機能その他において差異がないことが必要とされる(措置法施行令39条の12第6項ただし書)。

したがって、独立企業間価格の算定において、ある非関連者間取引を比較対象取引とするためには、①当該非関連者間取引が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を非関連者から購入した者(再販売者)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引であり、②当該非関連者間取引と、当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが、再販売者(売手)の果たす機能その他において差異がないことが必要となる。

そして、再販売価格基準法は、独立価格比準法のように比較対象取引の価格をそのまま独立企業間価格とはせず、一定期間にわたる類似取引における通常の利益率(具体的には売上総利益率に必要な差異調整を加えた割合)から独立企業間価格を算定するものであり、再販売取引に係る通常の利益率が、当該取引に係る棚卸資産等の種類そのものよりも、むしろ再販売者(売手)の果たす機能(及び負担するリスク)と密接に関係することに着目し、主として再販売者(売手)の果たす機能の類似性に基づいて独立企業間価格の算定をするものであるため、再販売価格基準法については、条文上も、独立価格比準法のように棚卸資産が「同種」(措置法66条の4第2項1号イ)のものに限定されておらず、「類似」(措置法施行令39条の12第6項本文)のものでも足りるとされている一方、比較対象取引と国外関連取引に係る棚卸資産の買手がした再販売取引とが再販売者(売手)の果たす機能や負担するリスク等において差異がないことが重要となる。

また、比較対象取引と検証対象取引に係る棚卸資産の買手がした再販売取引とが再販売者(売手)の果たす機能その他において差異がある場合においても、その差異により生ずる売上総利益率の差につき適切な調整(差異調整)を行うことができるときには、必要な差異調整を加えた後の割合をもって通常の利益率とすることができるが(措置法施行令39条の12第6項ただし書)、上記のような差異調整を行うことができない場合には、当該比較対象取引の売上総利益率に基づいて独立企業間価格を算定することはできないこととなる。

原処分行政庁は、別紙6「被告の主張する独立企業間価格及び国外関連者への所得移転金額の算定」の4項記載のとおりの方法(以下「本件選定方法」という。)により、H取引の比較対象取引として本件各比較対象取引を選定したものと認めることができる。

この点、移転価格税制により比較対象取引を用いた課税処分がされた場合、当該比較対象取引の比較対象性の有無は、結局のところ、選定された当該比較対象取引が比較対象性を有しているか否かという問題に帰着し、選定方法が合理性を欠くことを理由として選定された比較対象取引の比較対象性が否定されることがあり得るとしても、それは、当該選定方法では比較対象性を有する取引を選定することがおよそ不可能な場合に限られるというべきである。

したがって、例えば、ある選定方法によった場合、比較対象性を有する取引に加えて、これを有しない取引が比較対象取引として選定される可能性があるという場合であっても、最終的に比較対象性を有する取引が選定される可能性があるのであれば、上記のような選定方法によるものであったことをもって、直ちに選定された比較対象取引の比較対象性が否定されることにはならないというべきである。

上記の点を踏まえ、本件選定方法における母集団の選定に関して検討するに、そもそも、再販売価格基準法は、取引当事者の果たす機能や負担するリスクが重要視される算定方法であることから、比較可能性の判断においても、この機能やリスクを中心に検討することが有益である。

そうすると、再販売価格基準法における比較対象取引の選定は、売手の果たす機能、リスクという点の類似性から比較対象取引を絞り込んでいくのが相当であり、具体的には、売手が行う事業活動の内容の類似性をまず問題とすべきであるところ、その観点から見た場合、原告は訪問販売という事業活動を営んでいるのであるから、これと同じ事業活動を行っているか否かという観点から母集団の選定を行った本件選定方法は、相応の合理性を有しているというべきである。

この点、原告は、まず、①H取引は、WメソッドによりSと一体として提供されるべきものであり、このような商品とサービスの一体機能の全くない訪問販売だけを行う企業において、類似した取引を探し出すことは不可能であると主張するが、本件国外関連取引の独立企業間価格の算定において、H取引とS取引を一の取引とみるべきものではないことは、前記(1)アで説示したとおりであり、原告の上記主張は、その前提において、採用することができないものである。

また、②母集団に「「ネットワークビジネス企業売上高ランキング上位50社」(週刊エコノミスト平成15年8月26日号掲載、出所・2003年1月1日付け日本流通産業新聞)」が含まれていることについても、上記の50社が全て特商法33条の規定する連鎖販売取引(商品価値とは基本的に無関係に、商品の購入者である会員がピラミッド状の組織を構成し、会員は商品を購入して販売し、新規会員を増やすことで地位が上昇して上級会員となり、高額の利益配分を受け取るよう仕組まれているもの。)であると認めることはできないし(乙29、証人乙6頁以下)、母集団に上記のような法人が含まれていることをもって、直ちに、本件選定方法によって適切な比較対象取引を選定することができないということはできず、本件選定方法によって選定された本件各比較対象取引がH取引との関係で比較対象性を欠くということはできない。

その他、③インターネット上の検索エンジンで「幼児教育」かつ「教材」で検索して得られた法人を母集団に加えたこと自体、特に不合理なものということはできないし、被告が検索の結果抽出された法人が18社とされていることについて、原告が指摘するように通常想定されるよりも少ないものであったとしても、この事実から直ちに、本件選定方法が恣意的なものであるとか、あるいは、本件選定方法によって適切な比較対象取引を選定することができないとはいえず、本件選定方法によって選定された本件各比較対象取引がH取引との関係で比較対象性を欠くということはできないというべきである。

次に、本件選定方法においては、第1次絞り込み(一般に入手可能な公開情報に基づくもの)及び第2次絞り込み(原処分行政庁の部内資料及び措置法66条の4第9項の規定する質問検査権の行使による情報収集によって得られた資料等に基づくもの)により、①関連者間取引を行っている法人、②製造又はサービスを主たる事業としている法人、③健康食品又は化粧品等の消耗品を主に取り扱っている法人、④原則として、売上高が■■■円未満の法人、⑤店舗販売を行っている法人、⑥調査対象期間(本件各事業年度)の損益データを収集できない法人、⑦主に百貨店、通信販売会社及び訪問販売会社に販売している法人、⑧主として通信販売を行っている法人を除外しているところ、上記①については、そもそも関連者間取引は、比較対象取引として不適格であること、上記②については、棚卸資産の製造やそれ自体ではサービスの提供を行っていないH取引とは大きく異なる機能を有していること、上記③については、健康食品又は化粧品等の単価の低い「消耗品」は、Hのような単価の高い「耐久消費財」と比べて、その棚卸資産としての性格が明らかに異なること、上記④については、H取引の売上規模に比して売上高が相当少ないこと、上記⑤については、訪問販売であるH取引における原告とは、取引において果たす機能が大きく異なること、上記⑥については、本件各事業年度における売上総利益率等の算定ができないこと、上記⑦については、一般消費者に対する小売であるH取引とは取引段階が異なること、上記⑧については、訪問販売であるH取引とは売手の果たす機能が異なることからすると、上記①ないし⑧を除外する旨の第1次絞り込み及び第2次絞り込みの基準も、相応の合理性を有するものと認めるのが相当である。

この点、原告は、H取引においては、幼児教育の教材という商品の特殊性により、使用するキャラクター(無形資産)によって売上総利益率が大きく異なることからすると、同じ又はできるだけ類似したキャラクター(無形資産)を使用する取引を比較対象取引とする必要があるのに、本件選定方法では、使用するキャラクター(無形資産)の内容を全く検討していないとするが、前記のような再販売価格基準法の特性からすると、最も重視すべきなのは、取引段階や売手の果たす機能と解するのが相当であり、後記のとおり、使用する無形資産の同一性ないし類似性の有無については、選定された比較対象取引の比較対象性の検討において考慮されることになるし、一般的にいって、およそ差異調整が不可能なものであるとまで解することもできないから、本件選定方法において、使用する無形資産の内容を比較対象法人の選定要素又は除外要素としなかったことをもって、直ちに、本件選定方法によって適切な比較対象取引を選定することができないとか、本件選定方法によって選定された本件各比較対象取引がH取引との関係で比較対象性を欠くということはできないというべきである。

また、原告は、本件選定方法の第1次絞り込み及び第2次絞り込みにおいて、一般的には売上規模(取引数量)は売上総利益率に影響を及ぼすと考えられ、売上高が原告と著しく異なる法人については比較対象法人として望ましくないとして、原則として売上高が■■■円未満の法人を排除する一方で(証人乙7頁)、教育・教材及び図書の訪問販売を行う法人については売上高■■■円未満のものを排除していないのは不合理であると主張する。

これに対し、被告は、「教育・教材及び図書の訪問販売を行う法人」は、英語教材の訪問販売であるH取引と最も「同種又は類似」である取引が含まれている可能性が高いから、これらの取引については、単純に売上高のみを理由として比較対象取引から除外することは適当ではなく、業務内容や損益に関する資料等を精査して比較対象性の有無を検討する必要があると判断したと主張している。

被告の主張する内容自体は相応の合理性があるというべきであり、いずれにしても、本件選定方法によって選定された比較対象取引が比較対象性を有するか否かについては、別途検討(検証)されることからすると、結果的に選定された比較対象取引が売上規模(取引数量)の点からH取引との比較対象性を否定される可能性があるとしても、比較対象取引を行う法人の選定の段階において、教育・教材及び図書の訪問販売を行う法人については売上高■■■円未満のものも排除していないことをもって、直ちに、本件選定方法によって適切な比較対象取引を選定することができないとか、本件選定方法によって選定された本件各比較対象取引がH取引との比較対象性を欠くということはできないというべきである。

さらに、本件選定方法においては、上記の第2次絞り込みによって残った16社から、比較可能性が低い補正下着、呉服、宝飾品及び一般書籍等を販売する法人13社を除外するという第3次絞り込みがされているところ、上記列挙の各物品は、いずれも本件国外関連取引に係る棚御資産であるHとは明らかに種類が異なるものであって、類似するものともいえず、再販売者が得るマージン率がそもそも類似していない可能性が高いものと推認されることからすると、上記の第3次絞り込みも合理的なものと認めることができる。

以上によれば、本件選定方法が合理性を欠くものと認めることはできず、本件選定方法によって適切な比較対象取引を選定することができないとか、本件選定方法によって選定されたことをもって、本件各比較対象取引がH取引との比較対象性を欠くということはできないというべきである。

再販売価格基準法は、比較対象取引の利益率を基礎として独立企業間価格を算定する方法であるから、そこで使用される比較対象取引の比較対象性の有無の判断においては、利益率に差を生ずるような差異があるか、差異がある場合にはそれによって生ずる利益率の差について必要な調整をすることができるかを検討する必要がある。

この点、措置法施行令39条の12第6項ただし書は、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引において、売手の果たす機能その他における差異がある場合には、通常の利益率とされる比較対象取引に係る再販売者の売上総利益の額の収入金額の合計額に対する割合は、その差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とすると定めている。

そして、「その差異」について調整を加えるというのではなく、「その差異により生ずる割合の差」について調整を加えると規定していることからすると、およそ全ての差異について差異調整を行う必要はなく、差異調整は、その差異が通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかである場合に行うべきことになり、これが明らかでない場合には、当該差異について調整を行う必要はないというべきである。

その一方、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異が存在するという場合には、当該差異により生ずる売上総利益率の差について調整を行わなければならず、その差が明らかでないことなどにより差異調整ができないのであれば、当該比較対象取引に基づいて独立企業間価格を算定することはできないということになる。

このように、再販売価格基準法における比較対象取引の比較対象性の判断においては、国外関連取引に係る再販売取引と比較対象取引との間で、再販売業者が商品を再販売する取引における通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異があるか、差異がある場合にはそれにより生ずる売上総利益率の差について必要な調整をすることができるかが検討の対象となるところ、この検討に際しては、①棚卸資産の種類、役務の内容等、②取引段階(小売又は卸売、一次問屋又は二次問屋等の別をいう。)、③取引数量、④契約条件、⑤取引時期、⑥売手又は買手の果たす機能、⑦売手又は買手の負担するリスク、⑧売手又は買手の使用する無形資産(著作権、基本通達20-1-21に定める工業所有権等のほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。以下同じ。)、⑨売手又は買手の事業戦略、⑩売手又は買手の市場参入時期、⑪政府の規制、⑫市場の状況という12の要素を考慮要素とするのが相当である〔旧措置法通達66の4(2)-3、乙47。

なお、新措置法通達66の4(3)-3では、5つの要素が挙げられているが、これは12の要素を5つに整理したものと理解することができる。〕。

そして、特に、再販売価格基準法が第三者間取引における再販売者の利益率を基礎として独立企業間価格を算定する方法であることからすると、比較対象取引の棚卸資産については、厳密に同種のものでなくても、性状、構造、機能等において類似するものであれば足りる一方、利益率に影響を及ぼし得る取引段階、再販売者が果たす機能(アフターサービス、包装、配達等を同じように行っているか。)、再販売者が使用した商標等の価格への影響、取引市場という要素の識別及びその差異の調整の可否が重要となるものと解される。

被告は、12のテストによりH取引と本件各比較対象取引とを比較すると、棚卸資産の種類、役務の内容等、取引段階、取引数量、取引時期、売手又は買手の負担するリスク、売手又は買手の事業戦略、売手又は買手の市場参入時期、政府の規制、市場の状況においては、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異は認められず、契約条件、売手又は買手の果たす機能、売手又は買手の使用する無形資産においては、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異が認められるものの、これらにより生ずる売上総利益率の差は合理的に調整をすることができるから、再販売価格基準法による本件国外関連取引の独立企業間価格の算定において、本件各比較対象取引は、H取引との比較対象性を有するし、差異調整も適切に行われていると主張している。

以下、本件比較対象取引の比較対象性の有無に関し、H取引と本件比較対象取引の間に通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異が認められるか、これが認められるとして、それにより生ずる売上総利益率の差を合理的に調整(差異調整)することができるかについて検討するとともに、かかる差異調整の可否と関連する実際に行われた差異調整の適否についても検討する。

前記認定のとおり、原告は、幼児向け英語教材であるHについて、日本国内で子供のいる家庭を対象として、原告と販売委任契約を締結したアドバイザーと称する外交員により、訪問販売を行っており、また、原告は、■■■が開発及び製造したHの完成品を輸入(本件国外関連取引)しているが、その輸入した完成品を加工等せずに販売しており、製造機能を有していない。

一方、被告の主張及び本件調査担当者の陳述等によれば、本件各比較対象法人は、本件各比較対象取引において、次のように棚卸資産の販売を行っている。

①A社は、子供を対象とした学習教材について、日本全国に支社、営業所、支店あるいは支所と称する外交員の拠点を置き、子供のいる家庭を対象とした外交員による戸別の訪問販売を行っている。

A社は、A社が情報誌や新聞に掲載した宣伝広告やA社のホームページを見て資料請求あるいはフリーダイヤルへの問合せをした購入見込客に対し、A社から商品パンフレット等の資料を送付するとともに、A社と代理店契約を締結した個人の外交員(A社外交員)が、見込客を個別に訪問して商品の購入の勧誘及び販売を行っているが、商品の売買契約は、A社と顧客との間で締結される。

売買契約を取り付けた外交員に対しては、代理店契約に基づく手数料が支払われており、当該手数料は、A社の「販売手数料一覧表」によると、商品の販売価格に商品別に区分して定められたマージン率を乗じて計算される。

A社の販売する棚卸資産は、絵本、テキスト、CD、ビデオ、絵が印刷されたカード、その他から構成される教材であるところ、当該教材は、日本国内の非関連者である仕入先が商品を開発及び製造するものであり、A社は、日本国内の非関連者である仕入先から仕入れた当該教材を加工等せずに販売しており、製造機能を有していない。

②B社は、子供を対象とした学習教材について、日本全国に支社、営業所、支店あるいは支所と称する外交員の拠点を置き、子供のいる家庭を対象とした外交員による戸別の訪問販売を行っている。

B社における教材の訪問販売は、B社の営業担当社員(B社社員外交員)及びB社と販売委託契約を締結した外交員(B社個人外交員)によって行われているが、商品の売買契約は、B社と顧客との間で締結される。

売買契約を締結させた外交員等には、販売手数料規程に基づき、商品の販売実績に応じた販売手数料が支払われており、B社の販売手数料規程では、B社の外交員報酬(販売手数料)は、一定額の保証された金額と商品の販売実績に応じて逓増する歩合による金額の合計額となっており、B社社員外交員とB社個人外交員の違いはB社の社会保険等の制度への加入の有無である。

B社の販売する棚卸資産は、テキスト、発音カードとその専用読取機、CD、その他から構成される教材であるところ、当該教材は、日本国内の非関連者である仕入先が開発及び製造するものであり、B社は、日本国内の非関連者である仕入先から仕入れた当該教材を加工等せずに販売しており、製造機能を有していない。

③C社は、子供を対象とした学習教材について、日本全国に支社、営業所、支店あるいは支所と称する外交員の拠点を置き、子供のいる家庭を対象とした外交員による戸別の訪問販売を行っている。

C社は、名簿収集会社から購入した名簿、同業者との提携により提供を受けた顧客リスト(C社同業者リスト)からアポイントメントを取り付けた見込客及びC社が新聞、雑誌、テレビに掲載した宣伝広告やC社のホームページを見て資料請求をした購入見込客を、C社と販売委託契約を締結した個人の外交員(C社個人外交員)、C社と代理店契約を締結した法人に所属する外交員(C社代理店外交員)及び営業担当社員(C社社員外交員)が個別に訪問して商品の購入の勧誘及び販売を行っているが、商品の売買契約は、全てC社と顧客との間で締結される。

商品の売買契約を締結させた外交員に対しては、個人であるC社個人外交員に対しては販売委託契約に基づき商品の販売価格に一定のマージン率を乗じた手数料が支払われ、C社代理店外交員に対しては、代理店契約に基づき、C社代理店外交員が販売した商品の販売価格に一定のマージン率を乗じた手数料がC社代理店外交員の所属する法人に対して支払われ、C社社員外交員に対しては、給与規程に基づき、固定給と商品の販売価格に一定のマージン率を乗じた歩合給の合計額が支払われる。

C社の販売する棚卸商品は、絵本、CD、ビデオ、発音カードとその専用読取機、その他から構成される教材であるところ、当該教材は、日本国内の非関連者である仕入先が開発及び製造したものであり、C社は、日本国内の非関連者である仕入先から仕入れた当該教材を加工等せずに販売しており、製造機能を有していない。

H取引におけるHの販売方法と本件各比較対象取引における教材の販売方法は、いずれも外交員による戸別の訪問販売であること、Hと本件各比較対象取引の棚卸資産である教材は、いずれも仕入先が開発し製造したものであり、原告及び比較対象法人はいずれも製造機能を有していないことからすると、H取引と本件各比較対象取引とでは、売手の果たす機能において、本質的な差異があるとは認められないというべきである。

これに対し、原告は、まず、被告の主張及び本件調査担当者の陳述等を前提としても、①本件比較対象法人のうち、A社とC社については、売上原価に外交員報酬が含まれていること、②B社については、売上原価に外交員報酬は含まれていないが、イベントに係る原価が含まれており、B社の顧客リストは、B社が管理せず、外交員が独自に開拓し、作成していること、③C社については、外交員報酬から信販手数料が控除されていること、④A社についても、顧客が信販会社を利用した分割払を選択した場合には、信販会社から一定の金員が支払われていること、⑤H取引では、Hを購入した顧客の■■■■は一括払としているのに対し、本件各比較対象取引では、A社においては顧客の約80%、B社においては顧客の約97%から98%、C社においては顧客の97から98%と、教材を購入したほとんど全ての顧客が信販契約による分割払としていることなどを理由として、本件各比較対象取引について、マルチ商法であるとか、そうでないとしても、実質的にマルチ商法であるとした上、そうすると、本件各比較対象取引は、小売であるとともに、卸売でもあるとして、H取引とは取引段階において差異があると主張する。

この点、確かに、一般にマルチ商法として知られるビジネスモデルの場合、商品販売に係る売上総利益率の部分には、ピラミッド状の会員組織における上部の会員に対する利益分配に充当される利益が含まれてしまうため、H取引とは売手の果たす機能に関して通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異があるというべきであるが、本件調査担当者の陳述等によれば、本件各比較対象法人が上記のようなマルチ商法による販売を行っていないことを、その業務委託契約書や販売手数料規定、B社の給与規定等により確認しているとされており、本件調査担当者は、B社が顧客リストを管理していないなどとは陳述しているわけでもないことからすると(乙49)、原告の主張する会計処理の方法や顧客リストの把握の有無等をもって、本件各比較対象取引が、原告の主張するようなマルチ商法であるとまでは認められず、本件各比較対象取引が連鎖販売取引に当たるとか、実質的に連鎖販売取引に当たる(商品販売に係る売上総利益率に、ピラミッド状の会員組織の上部の会員に対する利益分配に充当される利益に係る部分が含まれる)とまでは認められない。

次に、原告は、本件各比較対象法人が棚卸資産の製造機能を有していないという点について疑問を呈し、本件各比較対象取引がマルチ商法であることや、商品に付されたキャラクターや仕入先が開発したという学習メソッド等を含む無形資産が関係する取引であるにもかかわらず、いずれについてもロイヤリティの支払やライセンス契約の締結がされていないこと、本件各比較対象法人が製造業に適用がある原価計算基準を採用していることなどから、商品の購入元とする法人とは一般の製品受託製造の委託者と受託者の関係にあるとしているが、本件各比較対象取引が連鎖販売取引に当たるとか、実質的に連鎖販売取引に当たる(商品販売に係る売上総利益率には、ピラミッド状の会員組織の上部の会員に対する利益分配に充当される利益に係る部分が含まれる)とは認められないことは、前記説示のとおりであり、その余の原告の指摘する点を踏まえても、本件各比較対象法人が本件各比較対象取引に係る棚卸資産を製造委託していたとまでは認められず、原告の主張はにわかに採用することはできない。

さらに、原告は、原告のアドバイザーによるHの販売マニュアルである原告セールスマニュアルには■■■■■■■■■■■■■■■■■■など、アメリカのマニュアルを移植したものであることをうかがわせる記載があることや、外交員に関する複雑な報酬体系等から、Hの販売方法は原告が開発したものではなく、■■■■■■■が開発したものであるとして、売手の果たす機能の違いが顕著であるとも主張するが、H購入契約においては、Hの販売方法を■■■が原告に提供する旨の条項がないこと〔認定事実(2)イ(ア)〕、原告セールスマニュアルが原告名で作成されていること〔認定事実(5)ア(ウ)〕、その他、本件調査や本件各更正処分等に対する不服申立ての手続においても、原告が本件調査担当者に対してHの販売方法を■■■等が開発したものであるとの説明をしたと認めるべき証拠もないことからすると、そもそも、Hの販売方法を■■■等が開発したということ自体が明らかでない

。仮に昭和52年から本邦で行っているHの販売方法が原告において開発したものではなかったとしても、それから本件各事業年度までに20年以上が経過していることからすると、この事実をもって、売手の果たす機能において、H取引と本件各比較対象取引との間に、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異があると認めることはできない。

H取引と本件各比較対象取引とでは、売手の果たす機能において、本質的な差異があるとは認められないものの、H取引と本件各比較対象取引の間には、売主又は買手の果たす機能に関する差異として、広告宣伝の方法及び内容や外交員の構成及び報酬制度の差異があり、この差異はそれぞれの取引の売上総利益率に影響を及ぼすことが客観的に明らかなものというべきであるから(乙59、証人乙12頁、21頁)、H取引と本件各比較対象取引との間には、売手の果たす機能において、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異があるものと認められる。

H取引と本件各比較対象取引の間には、売手の果たす機能において、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異が認められるから、本件各比較対象取引がH取引との関係で比較対象性を有するといえるためには、上記の差異により生ずる売上総利益率の差について調整が可能であることが必要となるところ、被告は、このH取引と本件各比較対象取引との間の売手の果たす機能の差異により生ずる売上総利益率の差について、広告宣伝費と外交員報酬という販売経費の売上金額に対する割合の差により調整することができるとしている{被告は、販売経費率の差による調整について、専ら使用する無形資産の差異により生ずる売上総利益率の差の調整のために行ったものであるかのように主張しているが〔被告準備書面(5)、被告準備書面(11)、被告準備書面(13)〕、当初の被告の主張〔被告準備書面(1)、被告準備書面(2)、被告準備書面(4)〕及び本件調査担当者の供述(証人乙11頁以下)の内容に加え、訪問販売業の特徴を販売経費率の調整の根拠としていること〔被告準備書面(6)〕などからすると、売手の果たす機能の差異により生ずる売上総利益率の差の調整のためにも行ったものであると認められる。}

そこで検討するに、まず、比較対象取引との間に機能又はリスクに係る差異があり、その機能又はリスクの程度を国外関連取引及び比較対象取引の当事者が当該機能又はリスクに関し支払った費用の額により測定できると認められる場合でも、当該費用の額が当該国外関連取引及び比較対象取引に係る売上又は売上原価に占める割合を用いて調整することは可能であるとされている一方〔新事務運営指針3-1(4)参照〕、比較可能性に関して論理的にあるいは実証的に多くの矛盾をはらんだ取引であっても、何らかの財務比率の数字さえ調整すれば、そもそも比較可能性に関して不十分であったものが、十分になるという見解が誤りであることが指摘されているところ、結局、原処分行政庁は、訪問販売については店頭販売等の他の販売形態と比して多額の販売経費の支出を要する販売形態であること、また、H取引に係る販売経費率と本件各比較対象取引に係る販売経費率(加重平均したもの)を比較したところ、H取引に係る売上総利益率の方が低く、この販売経費率の差はH取引と本件各比較対象取引との間で売手の果たす機能に若干の差異が存在していることをうかがわせるものであったことから、本件各比較対象取引の本件各事業年度における販売経費率(加重平均したもの)とH取引に係る販売経費率の差を、本件各比較対象取引に係る売上総利益率から減算するという方法で差異調整をしたとしているが、これでは、単に販売経費率に対する影響の大きいと考えられる経費について、実際に数値に差があったから調整した(置き換えた)というにすぎず、このような数値の差についてその差をもって調整するという差異調整が直ちに合理性を有するものとは認め難い。

また、被告の主張及び本件調査担当者の供述等を前提としても、H取引を行っていた原告は、平成10年8月期から平成12年8月期までには地方に固定的な営業拠点を有しておらず、平成13年以降に一部地方に営業拠点を置くようになったにすぎないのに対し、本件各比較対象取引を行っていた本件各比較対象法人は、全国に支社、営業所、支店あるいは支所と称する外交員の拠点を置いていたというのであり、このような本件各事業年度における営業拠点の有無や数、あるいは、規模の差異は、営業拠点に係る賃料負担や減価償却等(の売上に対する割合)に差を生じさせるものと認められ、そうすると、この営業拠点の差異は、売上総利益率に差を生じさせるものであって、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかなものであると認められる。

したがって、本件各比較対象取引の比較対象性が認められるためには、上記のような営業拠点の差異によって生ずる売上総利益率の差についての調整が可能であることが必要となり、本件各比較対象取引の売上総利益率に基づいて本件国外関連取引に係る通常の利益率を算定するためには、その差異を適切に調整することが必要となる。

この点、被告は、訪問販売業者は、典型的な変動費型企業(固定費が小さい企業)であることからすると、訪問販売に係る営業拠点の差異が通常の利益率の算定に及ぼす影響は結果的に限定されるなどと主張するが、通常の利益率の算定に影響を及ぼさないのであれば格別、その影響が限定されるからといって、調整が不要であると解することはできない。

また、被告は、営業拠点の差異が通常の利益率の算定に影響を及ぼすかどうかは、これが存在することによる利点や、売上高や仕入高の増加との相関関係によって定まるものであり、現に、前記認定のとおり、原告についても、本件各事業年度において、平成10年8月期及び平成11年8月期には■■■■■■円及び約■■■■■円であった事務所の賃料が、事務所の移転や造設に伴って年々増加し、平成15年8月期には■■■■■■■■円と■■■■に増加しているにもかかわらず、売上総利益率への特段の影響は認められないとして、H取引と本件各比較対象取引との間に営業拠点の差異があったとしても、これが通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかであるとまでは認め難いと主張するが、問題となるのは、平成13年8月期以降に地方に数カ所の支店を有するようになったにすぎない原告が営むH取引と全国に支社、支店、営業所等の営業拠点を全国に有するという本件各比較対象法人が営む本件各比較対象取引との間の営業拠点の差異が通常の利益率の算定に影響を及ぼすかどうかであり、原告における支払賃料割合と売上総利益率との関係から、直ちに上記の影響がないとはいえない。

もとより、営業拠点を設けるか、営業拠点の数を多くするか、あるいは、外交員の数を増やしたり、外交員報酬を高く設定したりするのかは、経営戦略の選択の問題にすぎず、売上総利益率に影響を及ぼさないとして、差異調整は不要であるとという考えもあり得るところではあるが、本件においては、一方で、外交員報酬等の割合の差について具体的な調整を行っていることからすると、それらとの比較において、この営業拠点の差異により生ずる売上総利益率の差を調整する必要がないと解することはできない。

そして、営業拠点の差異により生ずる売上総利益率の差については、その調整が不可能なものであるとは認められないものの、証拠及び弁論の全趣旨によっても、現にそのような調整がされたとは認められないことからすると(証人乙43頁、証人戊6頁)、本件各比較対象取引の売上総利益率については、適切な差異調整が行われていないということになり、また、証拠及び弁論の全趣旨によっても、上記の調整を行う前提となる事実関係や経理上の数値を認めることができない。

原告が〈G〉から輸入して販売するHには、J社が著作権を有するK・キャラクター等という無形資産が使用されているところ、この使用に係るロイヤリティは、原告が■■■に対して支払うHの購入価格(仕入価格)には含まれておらず、原告が、H旧ライセンス契約及びH新ライセンス契約に基づき、本件国外関連取引に関係しない第三者である■■■■■■■■に対して別途支払っており、その金額は、別表7の①欄のとおり、本件各事業年度において、■■■■■■■■円から■■■■円程度であった。

なお、比較対象性の有無の判断においては、H取引に係るロイヤリティの額からRに相当する部分を除外する必要はないものと解される。〕。

一方、被告の主張及び本件調査担当者の陳述等(乙48、乙49、証人乙10頁以下、証人丙6頁以下)によれば、本件各比較対象取引において使用される無形資産は、次のとおりである。

①A社の販売する子供を対象とした学習教材は、仕入先が開発及び製造を行っているものであり、教材を構成する絵本やテキストなどには、キャラクターが使用されている(証人乙10頁以下)。

A社は、キャラクターが使用された教材を非関連者から仕入れているところ、キャラクターの使用に対する対価については、仕入代金と区別された別途の支払はなく、仕入価格に含まれているものと認められるが、仕入価格に含まれているキャラクター使用に係る対価の額は不明である(乙48の5頁、証人乙10頁以下)。

②B社の販売する子供を対象とした学習教材は、仕入先が開発及び製造を行っているものであり、教材を構成するテキストやCDなどには、仕入先が開発した独自のキャラクターが使用されている(証人丙6頁以下)。

B社は、キャラクターが使用された教材を非関連者から仕入れているところ、キャラクターの使用に対する対価については、仕入代金と区別された別途の支払はなく、仕入価格に含まれているものと認められるが、仕入価格に含まれているキャラクター使用に係る対価の額は不明である(乙49の4頁、証人丙7頁)。

③C社の販売する子供を対象とした学習教材は、仕入先が開発及び製造を行っているものであり、教材を構成する絵本、テキスト及びビデオなどにはキャラクターが使用されている。

C社は、キャラクターが使用された教材を非関連者から仕入れているところ、キャラクターの使用に対する対価については、仕入代金と区別された別途の支払はなく、仕入価格に含まれているものと認められるが、仕入価格に含まれているキャラクター使用に係る対価の額は不明である(乙48、証人乙10頁以下)。

H取引の棚卸資産であるHと本件各比較対象取引の棚卸資産である学習教材に使用する無形資産について、無形資産の種類はいずれもキャラクターに係る著作権であり、これが教材に使用されていて、原告及び本件各比較対象法人が当該著作権を保有していなかったという点では、違いは認められない(証人乙10頁以下、証人丙5頁以下)。

その一方で、①H取引に使用する無形資産は、世界的に著名なK・キャラクター等であり、我が国においても、知名度が非常に高く、顧客(顧客の購買意欲に影響を与える顧客の子を含む。以下同じ。)に対して強い訴求力があることは、当裁判所にも顕著であるのに対し、本件各比較対象取引において使用するキャラクターは、詳細は明らかでないものの、被告の主張及び本件調査担当者の供述等によっても、本来的に、ライセンスの問題が生じたり、ロイヤリティが発生したりするのかも明らかではないというのであり、H取引と本件各比較対象取引との間には、使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力において、極めて大きな差異があるものと推認される。

そして、一般に企業が高額なロイヤリティを支払って著名なキャラクターを使用する場合、企業は、売上原価に加えて当該ロイヤリティの金額等の必要な費用を加算した金額をベースにして売価を決定するのが通常であるし、必要となる広告宣伝費等の販売経費の割合にも差が生ずるものと考えられるから、このキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異は、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかなものと認めることができる。

また、②H取引では、Hの仕入代金とは別に、原告と■■■■■■■■との間の旧ライセンス契約及び新ライセンス契約に基づいて■■■■■■■■に対してK・キャラクター等の使用に係るロイヤリティが支払われているのに対し、本件各比較対象取引では、キャラクターの使用に係るロイヤリティの格別の支払がなく、その金額は、教材の仕入価格に含まれているということになるから、この使用するキャラクター(無形資産)に係る会計処理の方法の差異も、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかなものと認めることができる。

このように、H取引と本件各比較対象取引の間には、使用するキャラクター(無形資産)において、①知名度や顧客に対する訴求力の差異と②会計処理の方法の差異があり、これらが通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかであるから、本件各比較対象取引がH取引との関係で比較対象性を有するといえるためには、上記の差異により生ずる売上総利益率の差について調整が可能であることが必要となる。

この点、被告は、販売する棚卸資産に使用するキャラクター(無形資産)における①知名度や顧客に対する訴求力の差異と②会計処理の方法の差異により生ずる売上総利益率の差は合理的に調整することができるとし、具体的には、まず、①知名度や顧客に対する訴求力の差異により生ずる売上総利益率の差に関し、H取引と本件各比較対象取引で使用する無形資産は、いずれも教材において使用されるキャラクターの著作権であるところ、このようなキャラクターは、教材に対する顧客の購買意欲を刺激し、販売を促進する働きをするという点では本質的な相違はなく、使用されているキャラクターの人気や知名度に差異が見られるとしても、より著名なキャラクターを使用する場合には、その分だけ多額のロイヤリティを支払う必要が生ずるから、使用するキャラクター(無形資産)の人気や知名度の差異は、ロイヤリティの支払金額に反映されるとして、H取引と本件各比較対象取引に使用するキャラクター(無形資産)に係る知名度や顧客に対する訴求力の差異により生ずる売上総利益率の差は、棚卸資産の販売に係る他の経費と同じように、そのキャラクターの使用に対するロイヤリティの支払額の売上金額に対する割合(ロイヤリティ割合)の差によって調整することができるし、広告宣伝費等の販売経費に与える影響についても、販売経費率の差によって直接調整することが可能であるとする。

また、②会計処理の方法の差異により生ずる売上総利益率の差についても、上記①の使用するキャラクターに係る知名度や顧客に対する訴求力の差異による売上総利益率の差の調整と併せて調整することにより、比較対象取引に係るロイヤリティやロイヤリティ割合を具体的に把握しなくても調整することが可能であるとしている。

そこで検討するに、まず、OECDガイドラインでは、例えば、特殊な無形資産を伴う取引の場合には、製品の類似性は一層重要であり、比較が有効性を確保するため、類似性に対し特別の注意が払われるべきであるとされ、新事務運営指針3-2〔本件各更正処分等(平成16年11月24日付け)が行われた後の平成19年6月25日付けで改正されたものであるが、解釈上の参考になるものと解される。〕でも、無形資産の使用を伴う国外関連取引に係る比較対象取引の選定に当たって無形資産の種類、対象範囲、利用態様等の類似性について検討することの必要性が指摘されており、この新事務運営指針に併せて改められた新事務運営指針の参考事例集でも、同様に、再販売価格基準法において、法人又は国外関連者が無形資産の使用を伴う国外関連取引を行っている場合には、新措置法通達66の4(3)-3の(注)1の売手又は買手の使用する無形資産に特に着目して比較可能性の検討を行う必要があり、この場合において、比較対象取引の選定に当たり、無形資産の種類、対象範囲、利用態様等の類似性に係る検討を行うように留意するものとされている。

このように、比較対象性の有無の判断において、使用する無形資産における差異に留意すべきであるとされていたり、その他、差異の調整が難しいという指摘がされていたりするのは、取引に無形資産が使用されている場合、それが、棚卸資産の販売価格、売上高、広告宣伝費、販売費用、売手との交渉力、ロイヤリティ等の様々な要素に影響を与えるため、使用する無形資産により生ずる売上総利益率の差を的確に把握することが難しく、その調整が困難であることによるものと解される。

そうすると、取引に使用するキャラクター(無形資産)の人気や知名度の差異は、ロイヤリティの支払金額に反映されるとして、その知名度や顧客に対する訴求力の差異によって生ずる売上総利益率の差を基本的にロイヤリティ割合の差として把握することが可能であるという被告の主張については、併せて販売経費率の差によっても調整するという点を考慮しても、にわかに採用し難いというべきである。

また、上記のとおり、一般に、使用する無形資産の差によって生じる売上総利益率の差を把握することは難しいと解されるところ、H取引と本件各比較対象取引に使用するキャラクター(無形資産)については、前記で説示したとおり、その知名度や顧客に対する訴求力に極めて大きな差異があると推認され、このような大きな差異は、販売価格、売上高、広告宣伝費、販売費用、売手との交渉力、ロイヤリティ等にも大きな影響を与えるものと解されるから、それによって生ずる売上総利益率の差を適切に把握し、これを調整することは、より困難であると考えられる。

そうすると、このような使用するキャラクター(無形資産)の知名度及び顧客に対する訴求力の極めて大きな差異は、その使用するキャラクター(無形資産)の差異によってH取引と本件比較対象取引とが比較対象性を有しないことを端的に示すものであるということもできる。

さらに、一般的に、再販売者としての機能又はリスクに係る差異があり、その機能又はリスクの程度を国外関連取引及び比較対象取引の当事者が当該機能又はリスクに関し支払った費用の額により測定できると認められる場合でも、当該費用の額が当該国外関連取引及び比較対象取引に係る売上又は売上原価に占める割合を用いて調整することは可能であるとされており〔新事務運営指針3-1(4)参照〕、国外関連取引と比較対象取引との差異について調整を行う場合には、例えば、国外関連取引と比較対象取引の機能に差異があり、その機能の程度を国外関連取引及び比較対象取引の当事者が当該機能に関し支払った費用の額により測定することができると認められる場合には、当該費用の額が当該国外関連取引及び比較対象取引にかかる売上げ又は売上原価に占める割合を用いて調整する方法により行うことができることに留意するとされているものの〔旧事務運営指針3-1(4)〕、本件各比較対象取引については、棚卸資産に使用されるキャラクターについて、その使用に伴って格別のロイヤリティの支払がされているわけではなく、また、ロイヤリティに相当する部分が棚卸資産の仕入価格に含まれているとしても、その具体的な金額又は割合が把握できないため、本件各比較対象取引に係るロイヤリティ及びロイヤリティ割合を把握することができない。

被告が主張するように、使用するキャラクター(無形資産)に係るロイヤリティの会計処理上の差異により生ずる売上総利益率の差が結果的に本件各比較対象取引に係るロイヤリティ及びロイヤリティ割合を具体的に把握しないまま調整することができたとしても、販売する棚卸資産に使用するキャラクター(無形資産)に係る知名度や顧客に対する訴求力の差異により生ずる売上総利益率の差について、本件各比較対象取引に使用するキャラクター(無形資産)に係るロイヤリティやロイヤリティ割合を全く把握しないまま、調整が可能であるとは認め難いというべきである。

しかも、本件各比較対象取引は3つの取引であり、それぞれ使用するキャラクター(無形資産)に係るロイヤリティ(に相当する部分)やロイヤリティ割合は違うはずなのに、その違いも明らかではなく、この点においても、使用するキャラクター(無形資産)の差異により生ずる売上総利益率の差を適切に調整することができるか疑問がある。

これに加えて、前記のとおり、国外関連取引に無形資産が使用されている場合には、比較対象取引の選定に当たり、無形資産の種類、対象範囲、利用態様等の類似性に係る検討を行うように留意するとされており、具体的には、①無形資産の種類については、移転価格税制上の無形資産のどれに該当するのか、法的保護を受ける権利か等、②無形資産の対象範囲については、どのような用途(基礎的技術又は応用的技術か、製造技術上又は営業上のものか等)に用いられるか、ライセンスの及ぶテリトリーはどこまでか等、③無形資産の利用態様については、自己所有の無形資産か又はライセンスされた無形資産か、契約条件(排他的なものか、契約期間はどうか、技術支援を伴うものか、サブライセンスが認められているのか、クロスライセンスされているものか等)の類似性があるかどうか等、④その他、無形資産の対価の支払方法(ランニングロイヤリティ、一括払又は両者併用か等)、無形資産の開発時期・形成過程等が挙げられているにもかかわらず、前記のとおり、本件各比較対象取引に使用される無形資産に係るロイヤリティやロイヤリティ割合が把握されていないのみならず、被告の主張及び本件調査担当者の供述等によっても、本件各比較対象取引の棚卸資産である子供を対象とする学習教材に使用するキャラクターが明らかではないため、H取引に使用するキャラクターと本件各比較対象取引の棚卸資産に使用するキャラクターとの間の知名度や顧客に対する訴求力等の違いが明らかではなく、また、被告の主張及び本件調査担当者の供述等によっても、本件各比較対象取引に使用するキャラクター(無形資産)については、その棚卸資産に絵や模様が描かれているということを確認した程度にとどまるようであり、守秘義務の点から本件各比較対象取引に使用するキャラクターを具体的に明らかにすることができないという点を考慮したとしても、上記のような点について、十分な検討(本件各比較対象取引の個別の検討)やH取引に使用するK・キャラクター等との具体的な比較がされたとは認められない。

そして、比較可能性に関して論理的にあるいは実証的に多くの矛盾をはらんだ取引であっても、何らかの財務比率の数字さえ調整すれば、そもそも比較可能性に関して不十分であったものが、十分になるという見解が誤りであることが指摘されていることも考慮すると、H取引と本件各比較対象取引で使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異によって生じる売上総利益率の差が、ロイヤリティ割合の差と販売経費率の差によって把握、調整することができるとは認め難い。

以上によれば、結局、H取引と本件各比較対象取引との間には、使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異があり、この差異は通常の利益率の算定に影響を及ぼすのことが客観的に明らかであるところ、これによって生ずる売上総利益率の差について、ロイヤリティ割合の差と販売経費率の差によって調整することができるという被告の主張は採用することができないというべきである。

H取引は、アドバイザーが日本全国を地区毎に担当し、子供のいる家庭を対象として訪問販売を行うものである。

一方、被告の主張及び本件調査担当者の陳述等によれば、本件各比較対象取引も、それぞれ全国に支社や営業所等と称する外交員の拠点を配置し、子供のいる家庭を対象として訪問販売を行うというものである。

H取引と本件各比較対象法人との間において、市場の状況について、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異を認めることはできない。

しかしながら、H取引では、Hを購入した顧客の約70%が一括払としているのに対し、本件各比較対象取引では、A社においては顧客の約80%、B社においては顧客の約97%から98%、C社においては顧客の97から98%と、教材を購入したほとんど全ての顧客が信販契約による分割払としているという差異があり、このような顧客の信販利用率の差異は負担する信販手数料に影響を与えるものであって、市場における差異として、あるいは、売手の果たす機能の差異として、通常の利益率の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな差異と認めるのが相当である。

この点、上記のような顧客の信販契約の利用率の差異によって生ずる売上総利益率の差は、実際に負担する信販手数料を把握することによって調整することが可能なものと解されるから、上記の差異は本件比較対象取引のH取引との比較対象性を直ちに否定するものとはいえないものの、証拠及び弁論の全趣旨によっても、現にそのような調整がされたとは認められないことからすると(証人乙43頁、証人戊6頁)、本件各比較対象取引の売上総利益率については、適切な差異調整が行われていないということになり、また、証拠及び弁論の全趣旨によっても、上記の調整を行う前提となるH取引及び本件各比較対象取引において負担された信販手数料等の数値等を認定することもできない。

以上のとおり、12のテストにより、H取引と本件各比較対象取引とを比較すると、本件各比較対象取引は、使用する無形資産について、具体的には、使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異により生ずる売上総利益率の差を適切に調整することができないため、H取引との比較対象性を有するものとは認められない。

また、売手又は買手の果たす機能について、具体的には、販売拠点の採用により生じる売上総利益率の差について適切な差異調整がされておらず、市場の状況について、具体的には、顧客の信販利用率の差によって生ずる売上総利益率の差について適切な差異調整がされていないものと認められる。

以上のとおり、本件各比較対象取引は、H取引との比較対象性を有しないか、差異によって生じる売上総利益率の差について適切な調整がされていないため、本件各比較対象取引の売上総利益率を基礎として本件国外関連取引に係る通常の利益率の算定をすることができないということになる。

したがって、U取引の比較対象性の有無、本件各比較対象取引に係る売上総利益率及び販売経費率の算定の適否、その他の差異調整の適否、措置法66条の4第1項の適用要件の充足の有無と国外移転所得の算定の適否について判断するまでもなく、本件各事業年度において、本件国外関連取引が独立企業間価格でされたものとみなすことはできず、所得金額に加算すべき国外関連者への所得移転金額を認めることはできないということになる。

東京地裁 判示要旨

- 1.

- ■旧措置法通達66の4(2)-3に規定する12のテストにより、H取引と各比較対象取引とを比較すると、各比較対象取引は、使用する無形資産について、具体的には、使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異により生ずる売上総利益率の差を適切に調整することができないため、H取引との比較対象性を有するものとは認められない。

認定事実

■原告は、図書、雑誌、教科書その他印刷物、映画、スライド、レコード、録音済みテープ、シート、英語学習用機器(英語の教授、学習、訓練に使用される機械器具)の開発、輸入、買付け、販売、割賦販売及び貸付け等を目的とする昭和52年3月●日に設立された内国法人である株式会社である。

■原告と■■■は、いずれも■■■が100%出資する兄弟会社の関係にあり、本件各事業年度において、措置法施行令39条の12第1項2号の規定する「二の法人が同一の者(略)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係」に該当することから、■■■は、措置法66条の4第1項の規定する原告に係る国外関連者に当たる。

■処分行政庁は、平成21年10月13日にされた原告の本店所在地の異動に伴い、本件各更正処分等がされた時点の原告の納税地を管轄する税務署長であった原処分行政庁から、その事務を承継したものである(弁論の全趣旨)。

■原告は、本件各事業年度において、国外関連者である■■■から、J(以下「J社」という。)が著作権を有するK・キャラクターやK映画の映像、楽曲等(以下「K・キャラクター等」という。)を使用して開発及び製造された幼児向け英語学習教材である「H」(以下「H」という。)を輸入し(以下、原告が本件各事業年度に行った■■■からHを輸入する取引を「本件国外関連取引」という。)、国内において訪問販売の方法により再販売するという事業(以下、この事業に関する取引、すなわち、Hを輸入して国内において再販売する取引を「H取引」という。)を行った。

■なお、本件国外関連取引は、原告が、昭和61年4月1日以後に開始する各事業年度において、原告に係る国外関連者である■■■との間で資産の購入を行った取引であり、措置法66条の4第1項の規定する国外関連取引に当たる。

■Hは、絵本、CD、DVD及び発音カードとその専用読取機等で構成される英語学習教材であり、教材の構成内容の違いにより「メイン・プログラム」(たくさんの日常会話がお話になったK映画と同じ声で語りかけてくるCDと絵本、アクティビティーのセット。テキストは全ての教材と連動している。)、「L・セット」(英単語の意味をイラストと音で教えてくれる言葉のカード。510枚の発音カードと専用機のセット。Hの基礎作りや復習、また、辞書としても使うことができる。声の録音もできる。)、「N・セット」(短いフレーズのやさしいお話の絵本及びCDとアクティビティーのセット。メイン・プログラムの中のテーマを短いセンテンスのやさしいお話にしたもの)、「DVDセット」(メイン・プログラムのストーリーに沿って、K映画の名場面や、アメリカの子供たちの生活をちりばめたプログラム。)及び「O・セット」(日常会話が歌になったCDと絵本。何度も繰り返し聞いて一緒に歌うことで英語を身につける130曲の歌やカラオケ付きDVDを含む「P」と、英語の語感やリズムに親しむための「Q」40曲のセット。)の5種類のセットに区分される。

■なお、Hのセットの一つであるL・セットは、発音カードであるL・カード(磁気カード)とその読取機であるR(磁気読取機)のセットであるが、原告は、平成10年8月期から平成14年8月期までの間、L・セットを構成する商品の一部であるRについて、国外関連者である■■■からではなく、国内の非関連者である■■■■■■■■(現在は■■■■■■■に吸収合併。以下■■■■■■という。)から仕入れて、これを■■■から仕入れた他の商品と併せて販売していた。

■原告は、Hの仕入代金とは別に、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(平成12年4月に■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■に合併された。以下、合併の前後を問わず、■■■■■■■■■■という。)との間で締結したライセンス契約に基づき、H取引へのK・キャラクター等の使用に係るロイヤリティを■■■■■■■■に対して直接支払っており、このロイヤリティの支払について、販売費、一般管理費に計上していた。

■原告は、Hを購入した顧客によって構成される「S」(以下「S」という。)という会員制クラブによる有償のサポートサービスを提供するという事業(以下、この事業に係る取引を「S取引」という。)を行っている。

■Sでは、電話レッスンのほか、通年日本各地で開催する各種ショー、T等で行われる夏の宿泊イベント、米国におけるキャンプ等、様々なイベントを中心とした英語教育に関連した役務が会員に対して提供される。

■Sに入会する場合、入会金のほか、月々会費を支払う必要があるが、Hの購入と同時に入会を申し込む場合には、入会金の支払が免除される。

■原告は、H取引とは別に、平成11年から、我が国において、■■■■■■■■との間のライセンス契約に基づき、J社が著作権を有するK・キャラクター等を使用した子供向け英語学習教材である「U」(以下「U」という。)を■■■■■■■■■■■■■■■■■■■(以下■■■■■■■という。)に委託して製造し、これを、郵便、電話、ファクシミリ、Eメールにより購入の申込みを受けて販売するという事業(以下、この事業に係る取引を「U取引」という。)を行っている。

■原告は、納税地を管轄する税務署長(平成10年8月期及び平成11年8月期は豊島税務署長、平成12年8月期から平成15年8月期までは原処分行政庁)に対し、本件各事業年度の法人税について、確定申告書を提出した。

■原処分行政庁は、平成■■■■■■■■、原告に対し、原告の平成13年8月期の法人税について、「本件各更正処分等の経緯」の「平成13年8月期」の「更正処分1」欄記載の内容の更正及び過少申告加算税賦課決定をした。

■東京国税局の職員は、原告の本件各事業年度の法人税に関し、平成14年4月頃から平成16年11月頃までの間、本件国外関連取引についての移転価格調査(以下「本件調査」といい、本件調査を担当した東京国税局の職員を「本件調査担当者」と、本件調査担当者である乙を「乙」と、同じく丙を「丙」と、同じく丁を「丁」と、それぞれいう。)を実施した。

■原処分行政庁は、平成■■■■■■■■■、原告に対し、原告の本件各事業年度の法人税について、措置法66条の4第1項の規定を適用して、原告が本件国外関連取引において■■■からHを輸入した対価として支払った額(以下「本件支払対価の額」という。)が同条2項1号ロの規定する再販売価格基準法で算定した独立企業間価格を超えているとして、各更正(本件各更正処分)及び各過少申告加算税賦課決定(本件各賦課決定処分)をし、同日付けの各「通知書」(以下「本件各通知書」という。)により、これを通知した。

■原告は、平成17年1月20日、東京国税局長に対し本件各更正処分等についての異議申立てをした。

■東京国税局長は、平成■■■■■■■■、上記オの異議申立てを棄却する旨の決定をした。

■原告は、平成19年7月23日、国税不服審判所長に対し、本件各更正処分等についての審査請求をした。

■国税不服審判所長は、平成■■■■■■■■、原告の本件各事業年度の法人税について、本件各更正処分等の一部を取り消す旨の裁決(本件裁決)をした。

■本件訴えの提起原告は、平成21年9月25日、本件訴えを提起した。

(補足)ワールドファミリー事件とは

取引の概要

■原告(ワールドファミリー(株))は、米国ディズニー・エンタプライゼズ・インクが著作権を有するディズニー・キャラクターやディズニー映画の映像、楽曲等を使用して開発・製造された幼児向け英語学習教材を、国外関連者であるA社(バミューダ法人)から輸入し、国内において訪問販売の方法により再販売する事業を営んでいた。なお、原告は、英語教材の仕入代金とは別に、内国法人であるB社との間で締結したライセンス契約に基づき、英語教材の取引へのディズニー・キャラクター等の使用に係るロイヤルティの支払いについて販管費に計上していた。

■課税庁は、原告がA社に支払う対価の額が独立企業間価格を上回っているとして、再販売価格基準法に準ずる方法を用いて、原告に移転価格課税処分を行った。なお、課税庁は、調査の過程で、原告が文書の提出に応じなかったとして、原告の同業他社に対する質問検査権の行使を行っている。この一連課税処分について、原告が適法な不服申立てを経て出訴した。なお、我が国とバミューダとの間に租税条約は締結されていないため、原告は、課税処分を国内訴訟手続で争うしか選択肢はなかった。

裁判所

■本件における主な争点は、課税庁が選定した比較対象取引に比較可能性はあるか、差異の調整は適切に行われているかである。

■東京地裁は、本件国外取引と比較対象取引との差異の調整が適切に行われていないとして、課税処分を取消した。「結局、H取引と本件各比較対象取引との間には、使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異があり、この差異は通常の利益率の算定に影響を及ぼすのことが客観的に明らかであるところ、これによって生ずる売上総利益率の差について、ロイヤリティ割合の差と販売経費率の差によって調整することができるという被告の主張は採用することができないというべきである」と判示した。ディズニーのキャラクターを用いる教材の取引と、ディズニーのキャラクターではない比較対象取引とは、その知名度や訴求力に大きな差があり、この差異は調整は調整することは出来ないと判断したのである。

編集者コメント

所得移転先はタックスヘイブン

■ディズニー・キャラクターの圧倒的な知名度とブランドは比類無きものであり、他取引と比較することは出来ないという判示はやむを得ない結論であったと考える。ただ、本件のように原告に経常的に損失が生じており、国外関連者には経常的に利益が生じているという状況にどのように移転価格税制を適用するべきであるかという課題はあるように思われる。

■本事件では、ディズニー・キャラクターという極めてユニークな無形資産が関連する取引であり、裁判所は、比較対象取引の選定過程については是認しながらも、最終的に選定された比較対象取引と本件取引との間で差異の調整が適切に行われていないという理由で、課税処分を取り消した。営業損失が続く原告と、利益を挙げているバミューダの法人であるA社との関係では、色濃く所得移転が疑われる。国外関連者がタックスヘイブンであるバミューダに立地することから、租税回避の意図が垣間見える。

再販売価格基準法に準ずる方法

■本事件では、原告はディズニー・キャラクターの使用料をバミューダに立地する国外関連者A社に支払わず、内国法人であるグループ内法人のB社に支払っている。このらめ、原告の売上総利益率は比較的高くなるが、B社に対する使用料支払により、営業損失が生じることとなる。

■B社は内国法人であるため、原告とB社との取引には移転価格税制は適用されない。原告から支払われた使用料は、結局は内国法人であるB社の所得として支払われる可能性もあるが、その所得は国外に流出している可能性もあり、グループ全体の取引状況を見なければ判断は出来ないところではある。

■このような状況下で、課税庁は「再販売価格基準法に準ずる方法」として、使用料相当分を売上総利益から差し引いて売上総利益率を再計算し、再計算後の売上総利益率を比較対象取引の売上総利益率と比較するという方法で独立企業間価格算を算定したのである。

■しかしながらこの方法は「準ずる方法」とは認められず、裁判所は、「比較可能性に関して論理的にあるいは実証的に多くの矛盾をはらんだ取引であっても、何らかの財務比率の数字さえ調整すれば、そもそも比較可能性に関して不十分であったものが、十分になるという見解が誤りであることが指摘されていることも考慮すると、H取引と本件各比較対象取引で使用するキャラクター(無形資産)の知名度や顧客に対する訴求力の差異によって生じる売上総利益率の差が、ロイヤリティ割合の差と販売経費率の差によって把握、調整することができるとは認め難い」として、課税庁の計算方法を認めなかったのである。課税庁側にも理はあるように思われるのだが、この方法が、「準ずる方法」とは逸脱しているというのであれば、本件のような租税回避に、どのように移転価格税制で対応可能なのだろうじゃ。ここにも、税法の不備が見えるようである。

重要概念/TPG

1933年キャロル報告書

■前回に引き続き、TPGの発展の歴史を紹介する。TPGとは、OECD移転価格ガイドラインのことであり、OECD(経済協力開発機構)の租税委員会が策定する、納税者と税務当局との双方に向けられた移転価格税制に関する国際的な指針であり、正式名称は「Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations(「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針」)」である。

■1979年TPGから2022年TPGまでを紹介したため、ここでは、1979年TPGに至るまでのさらに以前の経緯を紹介する。

■移転価格税制を立法している国は多いが、各国が独自に移転価格税制を立法すると、二重課税となる可能性が大きく、そのようなことからOECDがTPG(移転価格ガイドライン)を策定し、各国に共通の移転価格税制を立法することを勧めている。この移転価格税税制を根拠づけているのは、ALP(Arm's Length Principle)の考え方である。ALPは、1933年の国際連盟におけるキャロル報告書を出発点として、その後OECDモデル租税条約9条(MC9条)やTPGにより発展を遂げてきた。

■移転価格税制の草分けは、1933年の国際連盟の租税委員会の報告書のうちの第6巻のキャロル報告書である。キャロル報告書は、外国企業の地域的施設(local establishment)(現在のPEに相当)に所得を配賦する主要な方法は3つあるとする。第1は、「独立会計法(method of separate accounting)」で、現在のALPの前身であり、第2は、類似の企業の利益と当該地域的施設とを比較する「経験的方法(empirical methos)」で、その後、OECDのTNMM(取引単位営業利益率法)や米国のCPM(利益比準法)の一部として述べられているものであり、第3は、「配分方法(method of fractional apportionment)」で、現在、全世界的定式配分(global formulary apportionment)として知られる方式と類似している。

■地域的施設を有する外国企業に課税するにあたって2つの根本的な理論がキャロル報告書では次のようい定式化された。

①地域の施設は、独立会計に基づいて課税されるべきであり、可能な限りそれらがあたかも独立の企業であるかのように扱われなければならない。

②ある企業は、有機的な統一体と考えられることから、その結果、当該企業の経済的重要性に対応する当該企業の全ての(課税国の法律に従った計算による)純利益に課税されなければならない。

■このように、キャロル報告書は、元々は外国企業の地域的施設についても各国間での所得配分に関するものであったが、これが企業の場合にも拡張されたものである。キャロル報告書の12章は、事業利益配分小委員会(the subcommittee on business profit allocation)で定式化され、租税条約の1933年草案として租税員会で承認された。この1933年草案は、第1条が事業所得に対する課税の原則、第2条が事業所得の定義、など6条からなるものであった。

■その後、1946年に国際連盟が解散し、その組織の多くが国際連合に引き継がれ、1963年にはOECDによる租税条約草案が公表され、1977年にモデル租税条約として成立したのである。

併せて読みたい/日本ガイシ事件

残余利益の分割方法見直し、大部分取り消し(東京高令和4年3月10日)

■残余利益分割法による残余利益の算定において、国外関連者が有する重要な無形資産以外の要因も考慮すべきとして、国外関連者が行った設備投資に係る超過減価償却費を分割要因に加えて配分することを認めた事例(日本ガイシ事件)

■本件は、内向法人である原告が国外関連者A社(ポーランド法人)に炭化ケイ素を材料としたディーゼル車用微粒子除去装置(Sic-DFP)の製造に関する特許権やノウハウ等の使用許諾を行い、その使用料の支払を受けていたところ、課税庁が、当該使用料の額が独立企業間価格に満たないとして残余利益分割法を用いて移転価格課税を行った事案である。残余利益の分割要素が「重要な無形資産」に限定されるかどうか争われた。

■東京地裁は、A社に多額の利益が生じていたのは、原告が有する製造無形資産だけではなくA社の設備投資によりEU市場で原告のSiC-DPFが寡占状態にあったことも一因であるとして、残余利益の分割方法を見直し、課税処分の大部分を取り消した。控訴審の東京高裁も国側の控訴を棄却した。